Scrivere di Kurt Cobain. Che paura. si finisce sempre per parlare di se stessi, no? In fondo il rapporto che abbiamo con le “fottute rockstar”, come direbbe lui, è un rapporto paritario. Siamo noi e loro. Ci diamo del tu.

È tutto nella nostra testa, sono i nostri amici immaginari, sono quelli che scrivono le canzoni che parlano di noi, che ci dicono chi siamo. Nel caso di Kurt Cobain, poi, la situazione è ancora più complicata. Siamo dei sopravvissuti rimasti qui a parlare dell’amico immaginario che se n’è andato. Sono passati più di vent’anni dalla sua morte, un trauma per un’intera generazione, e andare a vedere Montage of Heck, il kolossal intimista girato da Brett Morgen, è un’esperienza abbastanza intensa. Io non ho mai avuto curiosità per le vite private dei miei eroi (scusate, scrivo come un adolescente, ma dovete pur capirmi). Semmai mi interessa la loro vita quotidiana – che a ben vedere è una cosa molto diversa dalla vita privata. Mi interessano le parti noiose insomma: cos’ha mangiato a colazione, cosa compra al supermercato, che libro sta leggendo.

Ma nella vita di Kurt Cobain non ci sono parti noiose né vita quotidiana, solo una fuga senza destinazione se non quella inevitabile, che si può, volendo, anticipare. Lo dice lui stesso in un’intervista inedita mostrata nel film: se mi ammazzo, avrete il vostro perfetto eroe rock’n’roll. Sì, Kurt. Sei diventato il perfetto eroe rock’n’roll. Ma forse avremmo preferito vederti diventare grande. Montage of Heck ti sbatte tutto in faccia – ehm, sì, proprio come se fosse una canzone dei Nirvana – dura più di due ore e ne esci stordito. Provi a chiederti per l’ultima volta chi sia stato, cos’abbia rappresentato davvero Kurt Cobain, il tuo amico immaginario, e finisci col chiederti chi sei tu.

Ecco il trailer in italiano, nei cinema il 28 e il 29 aprile:

Centotrentadue minuti montati in ordine cronologico, che però si trasformano in un eterno presente, in cui Cobain lotta ogni secondo contro due sole cose, la cui somma è però il tutto: il mondo e se stesso. L’unica svolta narrativa tangibile del film è proprio il passaggio dalla lotta col mondo – più o meno dalla prima adolescenza alla nascita dei Nirvana – a quella con se stesso – ovvero da quando i Nirvana diventano i Nirvana fino al PUM! definitivo. La seconda parte la conosciamo a memoria. Il valore di questo documentario sghembo e bislungo sta nella prima parte. Senza scomodare Tolstoj, il senso del film è nella ricerca del tipo specifico di infelicità della famiglia di Kurt, proiettata sull’American Dream. «Era un periodo in cui nessuno aveva problemi a pagare le bollette o a fare il pieno di benzina», dice la madre all’inizio, quasi sollevata.

Un American Dream rappresentato dal regista con un montaggio – già visto e rivisto in mille declinazioni, ma per questo ancora più potente ed efficace – di casalinghe felici e disperate, spot tv, colori coloratissimi, razzi che partono verso le infinite stelle, esplosioni di pixel che provano a condensare un’intera epoca, forse quella decisiva per la formazione della cultura di massa del secolo scorso. Quei pixel in cui sono stati trasformati i super 8 di famiglia di Kurt e le immagini d’archivio, materiale sgranato come la memoria dovrebbe essere e non sarà più, coi nostri ricordi del ventunesimo secolo, tutti in HD e perfettamente a fuoco. State attenti a quel che fate, le immagini dei nostri ricordi saranno più nitide dei nostri neuroni sfuocati, rimarranno sempre con noi, perfettamente leggibili e lampanti come una strisciata di merda in un cesso luccicante. E nessuno di noi è Kurt Cobain, per giunta. Quindi, la nostra merda in HD potrebbe essere solo merda. Meglio appuntarselo da qualche parte.

Kurt è un ragazzetto molto vivace, forse troppo.

Ed è subito Ritalin

Il documentario diventa dunque, romanzo di formazione. Kurt è un ragazzetto come tanti, molto vivace, forse troppo. Ed è subito Ritalin. Mica può fare tutto quel casino, ’sto bambino; imbraccia chitarre, disegna, salta da una parte all’altra. Insomma, un ragazzino potenzialmente felice. I genitori però non la pensano così. Quello non è un ragazzino felice. È un rompicoglioni. E questo è il punto di volta. La famiglia di Kurt decide che Kurt non deve essere Kurt, ma qualcos’altro che manco loro sanno cosa sia. Lo portano dallo specialista: «Il dottore prese una piccola torcia e gliela puntò sugli occhi, prima uno poi l’altro. “Eh sì, dobbiamo fare qualcosa”, disse. E così cominciammo col Ritalin». Questo lo dice la madre di Kurt Cobain. Le parole cascano giù liquide dalle sue labbra contraddittorie, avvizzite e colorate e dai suoi occhi assenti ma consapevoli, avvolte da una freddezza inimmaginabile per una madre che ha perso un figlio. Una freddezza che diventa mostruosa per una madre il cui figlio si è sparato in faccia.

Le interviste ai genitori di Cobain sono ciò che rendono questo film imprescindibile. Che tu racconti la storia del tuo amico benzinaio o di Kurt Cobain, la famiglia, questa parola impronunciabile, necessaria e maledetta nella sua incapacità di significare alcunché di definito e utilizzabile, è tutto quel che conta. Le immagini dei genitori di Cobain sono, appunto, terribili. Una madre che è la caricatura di una figurante televisiva; falsa in modo evidente e insopportabile; un padre disadattato, imbolsito nella sua camicetta Walmart, nervoso mentre stropiccia i braccioli del suo brutto divano, incapace di dire una cosa sensata su questo figlio geniale che s’è ammazzato. La seconda moglie del padre, seduta accanto a lui, che ha almeno le palle di ammettere che ’sto ragazzo non lo voleva nessuno, ma proprio nessuno. «Voleva solo stare con sua madre», aggiunge, e hoplà, la coscienza è a posto. È colpa della madre che l’ha cacciato di casa, noi siamo innocenti, vero tesoro?

E così comincia il giochino fatale. La madre lo manda dal padre, che lo tiene per un po’ e gli promette che non si risposerà mai (perché mai poi, e sarà vero?); poi si risposa, fa altri figli e la sua nuova compagna, lo dice senza peli sulla lingua, caccia Kurt. E non si capisce mai bene perché, cosa faccia di così inaccettabile ’sto ragazzo per essere scacciato come un fastidio, un figlio trattato come una malattia virale, da allontanare per passare oltre e vivere la propria vita di merda, felice e assurda. Kurt sta dai nonni, dagli zii, torna dalla madre, viene scacciato di nuovo – non si capisce niente, com’è ovvio, si perde il conto di questa tragica geometria del dolore. E intanto Kurt fa i suoi disegnini, suona la sua chitarra distorta, annota sfoghi pseudo poetici nei suoi disordinati diari. Si fa arrestare per avere scritto sul muro: “God is gay”. E poi la scuola. Il film preferito di Kurt è Giovani Guerrieri.

Uscito nel ’79 in semiclandestinità e subito diventato un cult, il film racconta della rivolta degli studenti di una high school. Dopo una serie di “tragici eventi”, i genitori tengono una riunione straordinaria. Sono preoccupati per i loro ragazzi. Non si fanno molte domande su loro stessi – forse è un po’ colpa loro se “i loro ragazzi” si strafanno e lanciano pietre alle macchine della polizia? Ma certo che no. Sarà la scuola. Sarà la droga. Sarà che in fondo sono degli stronzetti, ’sti ragazzi. Possibile che siano così i nostri ragazzi? Non li avevamo programmati così! E mentre mamme e papà elucubrano preoccupati ma soddisfatti il loro sterile “Che fare?”, i figli fanno e decidono di assaltare la scuola. Figli contro padri. A colpi di spranghe, automobili incendiate, scariche di proiettili. Un po’ meccanico ma efficace. Certamente affascinante per il giovane Kurt e chissà per quanti altri come lui. Ecco cosa sognava Kurt. Kurt sogna. Kurt non fa niente. Kurt si lascia vivere.

Kurt scopre la marijuana: «Mi calma – scrive nel suo diario – passa più tempo tra una crisi di nervi e l’altra». Ma per trovare da fumare è costretto a frequentare gente che non gli piace, non diventa amico di nessuno di loro, si isola, è terrorizzato dal fatto di essere l’unico a non avere ancora mai scopato (o almeno così crede) e finisce per provare ad andare a letto con una ragazza con disturbi mentali. Non ci riesce, va via da casa sua disgustato e più solo di prima. Queste parti sono ricostruite dal regista, a partire dai diari o dalle interviste di Cobain, e messe in scena con dei cartoni animati che riescono nel miracolo di non sembrare posticci.

Il Kurt disegnato combacia magicamente con la nostra immagine di lui, con il nostro amico immaginario. Il giorno dopo, a scuola, il nostro Kurt Cobain disegnato diventa ufficialmente “lo scopatore di ritardate”. Insomma, è nella merda più totale e solo come un cane. Dov’è finito il bimbetto allegro, biondissimo e bellissimo, addirittura paffutello, che aveva la promessa della gioia negli occhi? Nessuno se lo chiede, forse nemmeno lui. Kurt Cobain è un ragazzetto, la cui genialità futura è ancora totalmente inespressa se non addirittura logicamente impossibile, vista la situazione. È solo. Non ha un’amico. Non ha una fidanzata. È, secondo il pensiero dominante, un sociopatico con seri problemi di salute mentale e una pericolosa inclinazione al consumo di sostanze stupefacenti, che però, come lui stesso ammette “cominciano a non fare più effetto”. Fine del capitolo primo.

Capitolo secondo. Il mal di stomaco. Immagini di stomaci e intestini che si muovono. Le interiora: guts, in inglese. Che vuol dire anche avere fegato, coraggio. Lo stomaco di Kurt è un disastro. Vomita continuamente. Si fidanza con una tizia, che intervistata oggi sembra assurdamente fuori luogo con il suo vestito a fiori, un po’ di peluria sopra il labbro e l’eccesso di carne delle sue gigantesche mammelle. Questa era la fidanzata di Kurt Cobain, l’eroe dell’Universo? Sì. Vivono insieme e Kurt comincia a farsi di eroina, ma lei, almeno così dice, non se ne accorge. Questo passaggio, un po’ confuso, porta diritto diritto ai Nirvana, che appaiono, in un primo filmato superamatoriale mentre fanno casino in una stanzetta, poi, finalmente, in una sala prove. Kurt è felice. Per un solo, veloce momento, le cose che scrive sui suoi diari diventano speranza e senso. La lotta col mondo è finita, ha trovato una tana confortevole. Ma, come in ogni tragedia che si rispetti, non è che un’illusione. I Nirvana semplicemente succedono e Kurt comincia a capire che la lotta col mondo è lotta con se stessi.

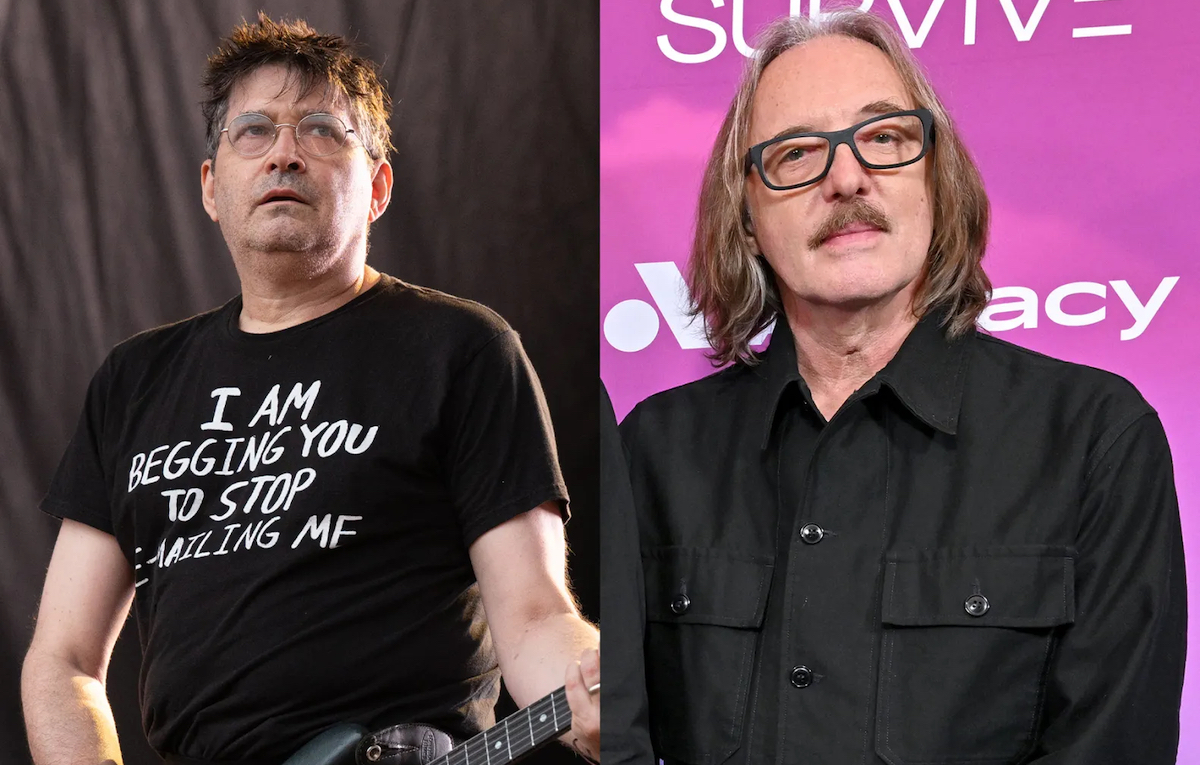

O almeno è questo quel che dice il film. Della sua incapacità di gestire il successo si è detto tutto, troppo; da qui in poi il film ci dice cose che sappiamo già, fino all’ingresso in scena di Courtney Love, odiatissima prima e probabilmente ancor di più dopo che gli orfani di Cobain avranno visto questo film. La Love appare un triste avanzo, un avvoltoio sazio e strafatto, il suo viso contorto e rifatto ben illuminato dal light design del quale pare essere l’unica beneficiaria. Straparla, fuma, beve con la consueta grossezza e volgarità da una bottiglietta d’acqua, le sue parole intervallate dalle scene più crude e forse eccessive del film. L’intimità di una famiglia di fattoni, con neonata al seguito. Novoselic – l’unico ad apparire sincero nel suo disagio a raccontare il dolore di una perdita per definizione inaccettabile – accenna al fatto che il progetto d’amore tra Kurt e Courtney fosse basato sull’essere junkie, fattoni. Lo dice con mestizia, non c’è ombra di rimprovero nel suo sguardo. Un essere umano, finalmente.

Questo articolo è stato pubblicato su Rolling Stone di Aprile

Disumane sono invece le immagini della coppia e della loro figlioletta. Courtney ha sempre una telecamera in mano, i due sono quasi sempre in bagno. Fattissimi. In una delle scene più violente, Kurt prova a tenere in piedi la figlia senza riuscirci per via dell’eroina o di sostanza equivalente, mentre Courtney prova a tagliarle i capelli. La piccola piange. Oppure Courtney la prende su come un pupazzo e fa una vocina creepy straparlando dei Nirvana e dei Guns N’ Roses. Il tutto sempre a favore di camera. E poi la carne, carne ovunque, un oceano di carni esposte a tutto schermo. Le tettone di Courtney, il corpo sempre più esile e aggraziato di Kurt – uno Schiele che si muove in slo-mo – la piccola Francis, sempre nuda, a volte beatamente felice, ignara, almeno fino al giorno in cui ha visto queste immagini, di che razza di situazione di merda avesse intorno.

Carne. Esposta, nuda, impotente. La carne dello stomaco di Kurt e quella fuori, l’obesità della ragazza ritardata, le gigantesche mammelle a fiori della sua prima fidanzata, l’onnipresente esibizionismo di Courtney, sempre seminuda, sempre fatta ma padrona della situazione con le tette di fuori, mentre Kurt sembra scomparir di giorno in giorno, quasi una carne sua, un corpo, non l’avesse mai avuto. Racconta la Love: «Un giorno mi ha detto: voglio arrivare a guadagnare tre milioni e poi chiudermi in casa a farmi le pere e dipingere». Che Kurt l’abbia detto davvero oppure no, poco importa. Lo dice Courtney e per la prima volta fa quasi tenerezza anche lei, nella totale assenza a se stessa, che è la sua caratteristica principale, rafforzata e non negata dalla sua mania di protagonismo, dalla sua gelosia verso Kurt, del suo essere, in fondo, una groupie strafatta che ha fatto il passo più lungo della gamba.

Poi Kurt Cobain, dopo averci provato senza successo a Roma, muore. Si spara in faccia. A dircelo è un cartello alla fine del film. La morte è rimossa. Perché già raccontata? Per pudore? È la morte di Cobain meno oscena dei suoi ultimi anni di vita, che ci vengono invece mostrati senza alcuna remora? Non saprei rispondere, perdonatemi.

Cobain lotta contro due sole cose, la cui somma è però il tutto: il mondo e se stesso

Ho visto il film con un amico, in una sala troppo grande per noi. Si accendono le luci e ci metto un po’ ad alzarmi e a raccapezzarmi. Cosa ho visto? Cosa posso raccontare di quel che ho visto? Cosa riuscirò a raccontare di quel che ho visto? Forse, dico, un po’ timidamente, Kurt Cobain è l’ultimo punk mai esistito. Forse, penso, chi lo ha amato lo amerà ancora di più dopo aver visto questo film potente, straziante, dolcissimo. Chi non lo ha amato, lo amerà e chi non lo ha capito, qualcosa capirà. Montage of Heck non è un bel film. È altro. È di meno e di più. Penso a chi non era nemmeno nato quando Cobain è morto e mi chiedo se in qualche modo possa usarlo per migliorare la propria vita. Lui ne sarebbe felice. Perché, sempre e comunque, si tratta di me e Kurt Cobain. E io siete voi, siamo noi, siamo tutti quelli che quando hanno ascoltato i primi pezzi dei Nirvana hanno pensato, semplicemente, che figata. Che grandissima cazzo di figata. Non lo so. Forse è solo un modo per scacciare l’idea che siano sempre i migliori a soffrire di più. Mi consolo vigliaccamente pensando al fatto che non essendo io granché posso ritenermi relativamente al sicuro. Voglio solo rimanere attaccato a quel che si vede poco prima del cartello che annuncia maldestramente la sua morte. Cobain è negli studi di MTV a registrare l’unplugged. Quelli della televisione sono i buoni a questo giro.

Chissà quanto ci hanno messo a convincerlo a provare a diventare grande, a fare un piccolo concerto senza spaccare niente, a far sentire la sua unica, bellissima voce per bene, a fare uno dei dischi più belli ed emozionanti di sempre. Quante volte l’ho visto, ascoltato, risuonato maldestramente ma legittimamente, credo: in una sua nota dei primi tempi dei Nirvana, Kurt scrive: “Ricordarsi di NON imparare a suonare bene uno strumento”. Kurt, l’ultimo punk, negli studi di MTV, si guarda intorno, mentre tutti guardano lui, illuminati dalle centinaia di candele di una delle scenografie più semplici ed efficaci della storia della musica. Kurt sorride ora. Sembra felice. Forse non è male diventare grandi? Chiama per nome qualcuno della crew. «Sedetevi qui davanti per favore, mi piace vedere facce di persone che conosco quando suono». Eccoci Kurt, siamo qui sempre in prima fila, per te. You’ll never walk alone.

Eh senti: scusa se ti abbiamo amato troppo.

Potete leggere l’edizione digitale della rivista,

basta cliccare sulle icone che trovi qui sotto.