Arabpop – la nuova rivista semestrale edita da Tamu edizioni – riempie un vuoto di contenuti ma soprattutto restituisce la cultura araba nella sua essenza estetica, scevra di retorica politica. La rivista è una raccolta di contributi, scritti, poesie e disegni di autori e autrici che gravitano attorno al mondo arabo – dal Maghreb al Mashrek, passando per la penisola araba. Il primo numero parla di metamorfosi, un processo di cambiamento sotterraneo che continua oltre la stagione delle Primavere arabe, toccando tutti gli aspetti della cultura mediorientale. “Bisogna un po’ abituarsi a guardare le produzioni artistiche come produzioni estetiche” ci ha detto Fernanda Fischione – una delle redattrici che ci ha parlato della playlist Metamorfosi elettroniche e di tutte le frequenze che non emergono in superficie.

Che cosa ci siamo persi della scena musicale araba?

Quasi tutto negli ultimi anni. Non guardiamo mai alla cultura araba contemporanea da un punto di vista puramente estetico. Deve esistere o il dato di tragedia o quello del commento politico però raramente trattiamo i musicisti come tratteremmo qualsiasi musicista europeo o americano.

Qualcuno ha raggiunto un po’ di notorietà a livello internazionale anche per l’attenzione a certi temi, per esempio il gruppo libanese Mashrou’ Leila con le tematiche LGBT. Probabilmente l’aspetto più sociologico è stato ritenuto quello più degno di interesse. Abbiamo avuto varie persone rifugiate in Europa dai paesi Arabi, mi viene in mente Ramy Essam, vincitore della prima edizione del premio Grup Yorum del Club Tenco. La sua storia è stata ripresa nel reportage di Amedeo Ricucci andato in onda su TV7 nel novembre 2020, dove si parla della sua professione di musicista e rifugiato politico in Svezia dall’Egitto.

Come si fa ad andare oltre a questa prospettiva occidentale?

Prestando attenzione alle manifestazioni culturali che non necessariamente soddisfano la nostra idea del mondo. Questa è motivo che mi ha spinto a fare la playlist sull’elettronica – tralasciando gli elementi più orientali. Nella playlist c’è la traccia Mohammed degli Shkoon – un gruppo siriano/tedesco – l’unica che ha reminiscenze evidenti che prendono spunto dal cantato arabo e campionate da musica araba tradizionale. Per il resto si tratta di tracce che non ti aspetteresti, in Arabia Saudita per esempio. Ho cercato di selezionare le tracce nel modo più comprensivo possibile, partendo dal Marocco per arrivare alla penisola araba. Bisogna un po’ abituarsi a guardare le produzioni artistiche come produzioni estetiche. L’occhio dell’impegno politico non sempre ci aiuta a dare giustizia a quello che succede in quella parte del mondo. Non significa essere disimpegnati ma considerare il prodotto artistico come tale. L’intrattenimento esiste anche nel mondo arabo.

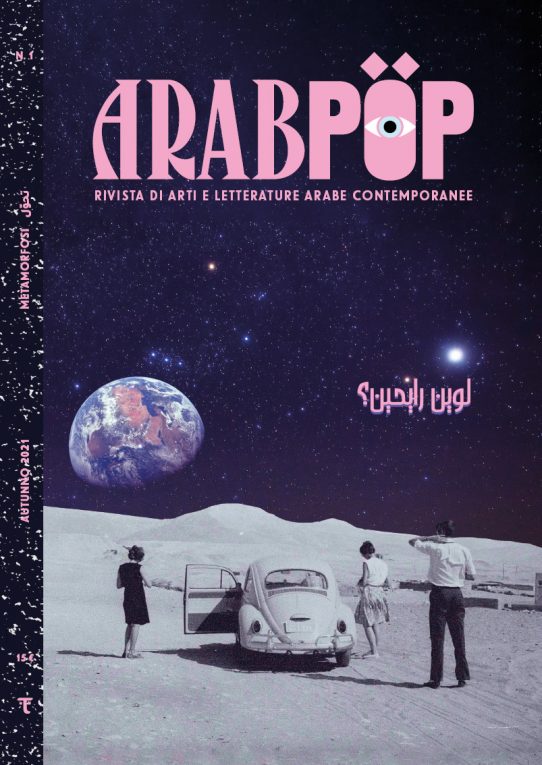

Il primo numero di Arabpop

Come si relaziona la playlist che hai selezionato al concetto di metamorfosi?

L’intento era far vedere non tanto la metamorfosi come percorso, ma cercare un genere – che di fatto si compone di vari sottogeneri – che desse in qualche modo conto di dove ha portato un processo di trasformazione della cultura pop durato anni. Dalla musica di piazza e di protesta si va verso una musica globalizzata – il rap, la trap e l’elettronica sono tra i generi più ascoltati in tutto il mondo negli ultimi due decenni ma contengono un cambiamento rispetto alla sensibilità artistica.

Com’è cambiato l’approccio alla musica nel mondo arabo nel post-rivoluzione?

Non ci si può più permettere di esprimersi – e mi riferisco al contesto che conosco meglio, cioè l’Egitto – dove nel 2011 era stata utilizzata la piazza come luogo di produzione. Con il ritorno del regime, chi ha potuto se n’è andato. Tantissime persone che ho contattato per fare le mie ricerche oggi non vivono più in Egitto. Non c’è più quella generazione che ha fatto la rivoluzione 10 anni fa, ci sono ragazzi più piccoli che sono cresciuti in questo periodo di riflusso in qualche modo un grande elemento di cambiamento.

La musica si nutre tanto del transnazionalismo di internet, e non ha bisogno del supporto fisico come avviene per la street art Di fatto ci si può connettere subito con i musicisti: un’etichetta discografica saudita può produrre un artista tunisino, giordano o marocchino senza mai vederlo.

Pensiamo spesso alle altre culture come un mondo unitario. Ci sono differenze regionali sia nella produzione che nella scelta del genere e degli argomenti?

Sicuramente sì, c’è la macrodifferenza tra Maghreb e Mashrek [l’insieme dei paesi arabi che si trovano a est rispetto all’Egitto e a nord rispetto alla penisola arabica] nel mondo arabo che si riflette anche nella musica. Parlavo tempo fa con un discografico indipendente dell’Arabia Saudita e ho chiesto se non avessero l’interesse di produrre anche artisti del Maghreb, dopo aver prodotto artisti egiziani e giordani. Lui mi ha risposto ‘No, perché a livello tecnico sono più avanti’. In Marocco e Algeria il rap si è sviluppato alla fine degli anni ’80 – in connessione anche con la Francia – e per questo motivo c’è una qualità tecnica maggiore. È naturale che un fraseggio politico affilato che si poteva trovare nelle canzoni egiziane del 2011, in altri paesi arabi faceva fatica ad emergere, anche per questioni legate alla censura. Ma poi c’è stato questo fenomeno di panarabismo, dove è stata riscoperta una nuova identità comune. Gli scambi ci sono e sono forti, la globalizzazione agisce: il rap e la trap sono ovunque.

Le donne che posto occupano in questo universo musicale tracciato da ArabPop?

Recentemente è uscito l’album Mazghuna del duo egiziano Elbouma – due sorelle – prodotto dopo una serie di workshop che sono stati fatti con donne delle zone rurali dell’Egitto. Queste storie vengono raccontate in musica, con attenzione ai temi femministi.

Sebbene ci siano molte musiciste donne nei paesi arabi, la playlist è stata compilata seguendo altre logiche, legate più che altro al mio gusto personale e al mio bagaglio di conoscenze. L’unica musicista donna nella playlist è la DJ libanese Liliane Chlela (2020). Nelle segnalazioni dei dischi, invece, compaiono due album “al femminile”: quello di Bab L’Blouz, gruppo guidato dalla frontwoman Yousra Mansour, e quello dell’artista di origine kuwaitiana Fatima Al Qadiri.

Una parte della redazione di Arabpop ha fatto studi di arabistica, anche dottorati. Come si porta alla luce in una rivista tutta questa conoscenza?

Ho vissuto tanti anni fuori tra Egitto, Marocco e Tunisia. Nel mio caso si tratta di conoscenza che deriva dalla vita quotidiana, è di prima mano. Portare la ricerca nella rivista: volevamo che la rivista non fosse accademica. Hanno partecipato alla prima call di articoli alcuni ricercatori, abbiamo voluto valorizzare la formazione sul mondo arabo ma attraverso un’informazione fruibile.

C’è chi dice che le riviste e i giornali non li compra più nessuno. Com’è nata l’idea di fare una rivista sulla cultura del mondo mediorientale?

L’idea della rivista è nata proprio dal libro (Arabpop. Arte e letteratura in rivolta dai Paesi arabi, Mimesis 2020) perché ci sembrava la soluzione migliore per rimanere nella discussione e nel dibattito pubblico in modo più strutturato e duraturo. Con il libro abbiamo avuto un successo che non credevamo di avere e ci siamo accorte che c’era una domanda e la rivista l’ha confermato. Ora siamo alla terza ristampa. L’editoria di carta non è morta, mi sembra proprio il contrario. Ci sono store specializzati che vendono per lo più riviste, come Edicola 518 a Perugia e Frab’s a Forlì. Le riviste cartacee nate negli ultimi due anni sono moltissime e trattano le tematiche più varie, anche temi molto di nicchia. Una rivista in italiano sulla cultura araba in questo panorama così ricco non ci sembrava più così peregrina.