Si può fondare una band a vent’anni, raggiungere la fama internazionale a trenta, vivere nel pieno dell’esplosione commerciale dell’underground rock e sopravvivere con gran classe al suo inevitabile collasso, dire quasi addio al palco, per poi reinventarsi e trovare la serenità nell’arte contemporanea a sessant’anni?

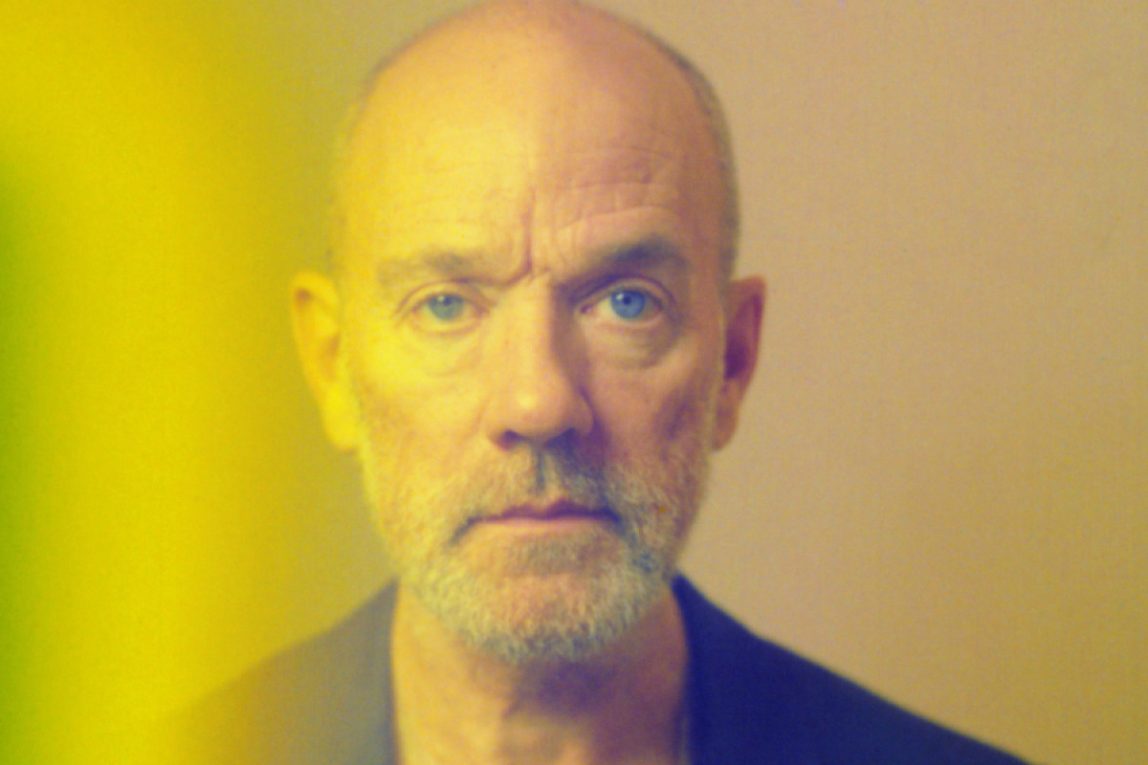

Non è cosa da tutti, ma è proprio quello che ha fatto Michael Stipe. Dal 1980 al 2011 è stato l’indimenticabile voce dei R.E.M., con i quali ha venduto quasi 100 milioni di dischi. Oggi, dopo un decennio di sostanziale (e volontario) allontanamento dalla scena musicale, Stipe arriva alla Fondazione ICA di Milano con la sua mostra I have lost and I have been lost but for now I’m flying high. Non una raccolta nostalgica di paccottiglia musicale e cimeli di scena in stile vecchia rockstar, ma una vera mostra, piena di opere di rincuorante complessità che, mantenendo la destrezza divulgativa di Michael Stipe “il comunicatore”, raggiungono l’obiettivo di incoraggiare lo spettatore ad ascoltare, nella speranza che si “accorga” delle preesistenti strategie dell’arte. Per farla breve: dopo questa mostra, Losing My Religion passerà un po’ in secondo piano.

Come dice il titolo, Stipe «ha perso, si è perso, ma per ora vola alto». Così alto che nella sua traiettoria incrocia riferimenti elevati: Constantin Brancusi, Marisa Merz e Bruce Nauman, tre artisti decisamente poco socievoli, accomunati da una voglia di isolamento quasi divistica e che quindi, almeno dal punto di vista caratteriale, sono la sua antitesi.

Stipe, infatti, è una persona molto accogliente e calorosa, caratteristiche piuttosto rare nei mondi dell’arte e della moda, giri in cui le dinamiche sociali sono riassumibili nel concetto anni ’80 dell’«io sì, tu no». Dopo una vita di tour, concerti e sale di registrazione, Stipe approda all’arte portandosi dietro l’approccio comunitario e di condivisione tipico della scena musicale. Si muove sempre circondato da un’affettuosa nuvola di amici, amiche e conoscenti. Non un famelico entourage di visagisti e pr, ma esseri umani che si vogliono bene e che lo fanno star bene. E questa aura di serenità la ritroviamo anche nelle intenzioni di Stipe per questa mostra: partecipare, riconoscere, aiutare. Più che le direttive di un avido curator, sembrano le dichiarazioni di una missione pedagogica e – in effetti – un po’ lo sono, visto che i proventi della mostra andranno a sostenere associazioni e progetti culturali che Stipe promuove e finanzia in giro per il mondo.

Avrete l’impressione che io mi sia un po’ ammorbidito, che abbia (momentaneamente) deposto le armi, ma questo è l’effetto dello sguardo di Stipe: riconcilia col mondo, rasserena. E non lo fa illudendoti che va tutto bene, ma ricordandoti che tutto va come doveva andare, e che sta a te capire cosa puoi e cosa non puoi cambiare. Per esempio, puoi scegliere chi avere intorno. Cosa che Stipe dimostra egregiamente nell’opera più rappresentativa della personale: una sorta di biblioteca ideale in cui ogni libro rappresenta una persona che ha segnato la sua formazione, il suo modo di pensare o, più semplicemente, la sua vita di ogni giorno. Ragion per cui ha costruito questa serie di (finti) libri che sulla copertina riportano i nomi di Joan Didion, Gore Vidal, Harry Belafonte, Jane Goodall, Marlon Brando, Cher… icone culturali, star dello spettacolo, ma anche amici, persone comuni o figure dirompenti come Rainer Werner Fassbinder e John Berger: il primo, icona queer e vittima della cancel culture tedesca; il secondo, l’uomo che ci ha fatto capire il legame profondo tra glamour e invidia (in estrema sintesi: sei glamorous solo se ti invidiano) e che, per ribadire la sua individualità innata, fece scollegare dalla rete fognaria gli scarichi del suo buen retiro nel borgo rurale di Quincy. Come per dire: «Non voglio la vostra merda, tenetela per voi».

Eppure, nonostante sia cresciuto sull’onda di una parentesi musicale popolata di rockstar incomprese e incomprensibili, e nonostante il suo gotha culturale sia popolato di personalità difficili ed eccentriche, Stipe si distingue per qualità opposte: la dolcezza, la voglia e capacità di ascoltare, la necessità di lasciarsi alle spalle l’individualismo e partecipare.

Foto: Fondazione ICA

Mentre si aggira nei locali della mostra, ascolta con la stessa attenzione e sincero interesse le osservazioni di un critico navigato e di un bambino col moccio al naso, le sue antenne sono sempre puntate e colgono l’essenza delle persone ancor prima che aprano bocca.

Per esempio, appena mi nota, capisce subito che c’è un argomento che mi sta geneticamente più a cuore dell’arte contemporanea: i gioielli. E anziché raccontarmi dell’influenza di Bruce Nauman sulla sua arte, cominciamo a parlare del mio orecchino, del suo anello e di come Pennisi sia una tappa obbligata se si passa da Milano (tempo fa, in quella gioielleria avevo trovato un regalo perfetto per il matrimonio di mia nipote: degli orecchini identici a quelli che Luchino Visconti aveva fatto indossare a Claudia Cardinale nella scena del ballo nel Gattopardo).

Esaurita la questione gioielli, passiamo a parlare dei concetti alla base della mostra: un paio di versi della poesia Desiderata di Max Ehrman e l’influenza di Bruce Nauman. Parlare bene di Nauman è cosa facile. Come dice il mio caro Francesco Bonami, nel muro dell’arte contemporanea ci sono artisti-colonna e artisti-mattone. Se elimini un artista mattone, nel muro resta un buco. Se elimini un artista-colonna, il muro viene giù.

Nauman è un artista-colonna. Secondo lui, quando un artista è nel suo studio, qualsiasi cosa stia facendo è arte. Nauman è quello che ha ribaltato le regole di base: l’arte non è più il prodotto di un’azione, ma l’azione stessa. E, per diventare ancor più un artista di culto, ha cominciato a indossare un virilissimo cappello da cowboy e, alla fine degli anni ’80, si è definitivamente stabilito in un ranch nel New Mexico: anche le mucche e i cavalli che alleva con la famiglia rientrano nel raggio d’azione della sua arte.

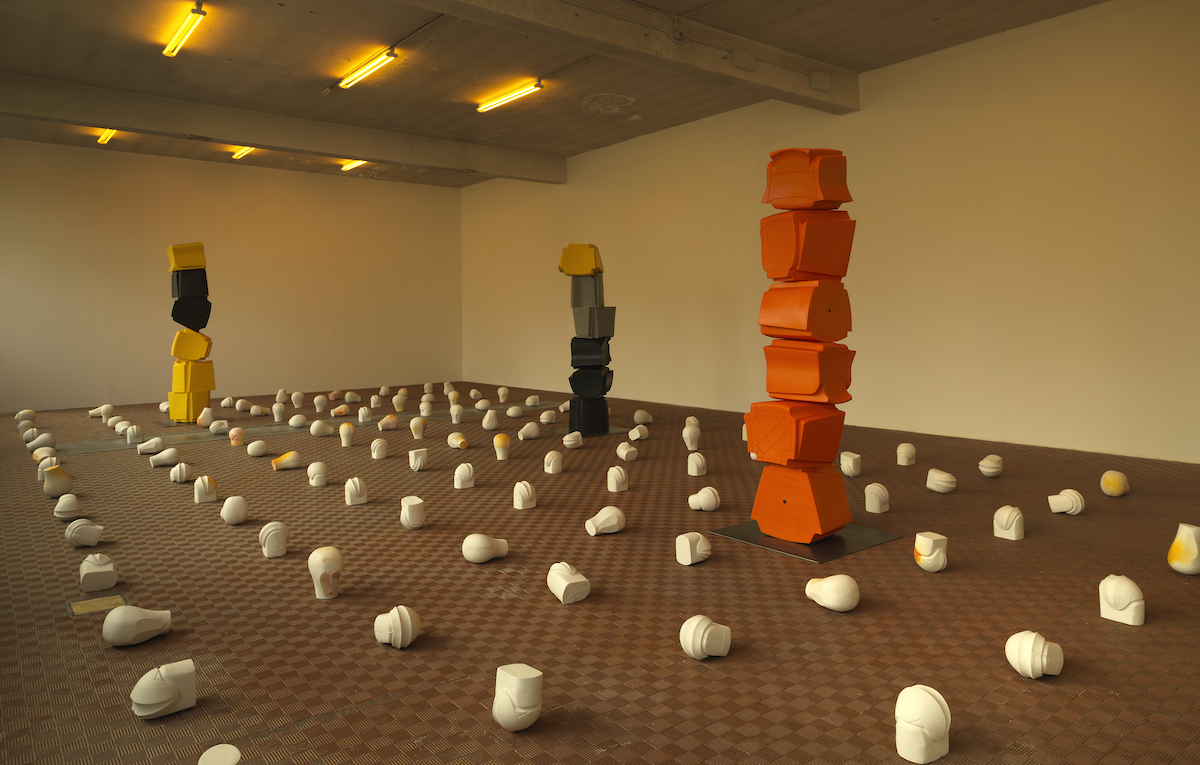

Tra le sue opere più emblematiche c’è A cast of the space under my chair (1965), un calco in cemento del vuoto che c’è sotto la sua sedia. Stipe replica l’intuizione di Nauman in versione universalista, replicando nei suoi calchi non lo spazio che c’è sotto la sedia di un artista inarrivabile, ma quello sotto quelle anonime sedie in plastica che si trovano ovunque: accanto alle bancarelle nelle provincie asiatiche, nei peggiori chiringuiti o nei giardini dei nostri più tirchi connazionali a nord del Po. Sono dappertutto, sono identiche, eppure sono necessariamente individuali dal punto di vista atomico. Nella mostra, i calchi sono accatastati uno sopra l’altro, ricordando i totem dei nativi americani: l’esatto opposto del sogno americano della proprietà privata.

Foto: Fondazione ICA

Ma l’impresa più grande che è riuscita a Stipe non è certo farmi riscoprire Nauman (i suoi neon che ripetono «Shit and die» me li porto nel cuore già da un pezzo). Il vero miracolo che Stipe ha compiuto con questa sua mostra è avermi riconciliato con Desiderata, la zuccherosa poesia di Max Ehrman. Negli anni in cui ho avuto la fortuna di crescere – quelli della prosperità e dell’ironia – Desiderata era vista come una robetta consolatoria, paragonabile alle frasi ottimistiche che tua zia cuciva all’uncinetto e, pare, si appendeva in camera da letto. I versi di Ehrman che, a mio parere, hanno particolarmente ispirato Stipe sono: “E che ti sia chiaro o no, / senza dubbio l’universo va schiudendosi come dovrebbe”.

Dopo averci riso sopra per decenni, oggi riesco ad andare oltre a quell’alone di banalità à la Deepak Chopra che – obiettivamente – grava su questa poesia. Perché a prescindere dall’anno in cui siamo nati, siamo tutti cresciuti con l’idea che per essere unici dobbiamo lasciare un segno. E invece no, come ci ha insegnato Gregory Bateson, non c’è nessun bisogno di affannarsi alla ricerca dell’individualità. Siamo già uno diverso dall’altro, a prescindere dall’eccezionalità delle nostre azioni e dei traguardi che raggiungiamo. E se l’ha capito Michael Stipe, che nei suoi trent’anni da rockstar ha visto quanto la “cultura della celebrità” sia controproducente ed effimera, forse è ora che lo capiamo anche noi.