La collina più alta della valle di Aburrà, nella provincia colombiana di Medellin, era in subbuglio già da settimane. I cronisti accorsi da tutto il mondo, i venditori pronti a rifocillarli, la Croce Rossa mandata a curare i colpi di sole e la IV brigata dell’esercito colombiano sapevano che, prima o poi, sarebbe arrivato Pablo Escobar. Dopo una stagione movimentata – in cui aveva rivoluzionato il mercato internazionale della coca, tenuto il suo Paese in scacco con una ventina d’attentati al mese, ucciso il ministro di Giustizia e migliaia di altre persone – Don Pablo aveva accettato di arrendersi. A patto di non essere estradato negli Stati Uniti. Quello che ancora tutti ignoravano, era in quale giorno di quell’estate del 1991 avrebbe deciso di farlo.

«Meglio una tomba in Colombia, che un carcere in Usa», aveva dichiarato Escobar come portavoce dei “Los Extraditables”, una specie di sindacato del crimine che lui stesso aveva creato per opporsi alla prospettiva di un ergastolo all’estero. Ciò che ancora non aveva detto, era che le guardie private e i muratori al lavoro su quella che sarebbe passata alla storia col nome di “La Catedral” – che da fuori doveva sembrare in tutto e per tutto una prigione – erano tutti suoi dipendenti, così come era suo anche il terreno del cantiere.

Ma c’è un altro aspetto sconosciuto del periodo che Escobar trascorse nella Cattedrale. In quella lussuosa “prigione”, in cui avrebbe trascorso un anno esatto prima di darsi alla fuga, il boss della droga non si sarebbe limitato a gestire i propri traffici, ammazzare due soci e invitare il calciatore René Higuita perché giocasse una partitella. Lì avrebbe anche iniziato un carteggio con una donna, rivelandole aspetti della propria personalità che sono rimasti segreti per 25 anni: le debolezze per i figli, l’amore per la cultura, il disprezzo per quelle droghe che lui stesso vendeva e tante altre convinzioni di un uomo che si credeva giusto. Malgrado i fatti.

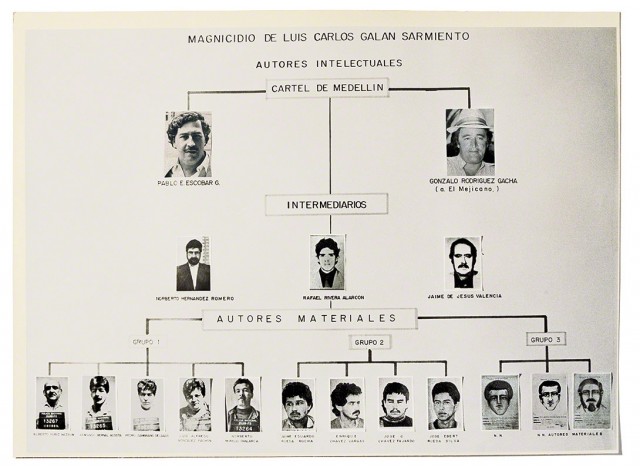

La mappa con cui la polizia aveva ricostruito lo schema dietro l’attentato a Luis Carlos Galàn

Silvia Maria Hoyos racconta di esser rimasta fuori dalla Cattedrale per un mese. Aveva 26 anni, ai tempi, e due problemi. Il primo era sapere che fine avesse fatto suo marito Gustavo: un pioniere del blues colombiano con il gruppo Stratus, in cui suonava il basso, nonché tossicodipendente. Il secondo problema erano i due collegamenti che, come inviata di Radio Cadena Nacional e di Caracol, avrebbe dovuto fare nel momento in cui Don Pablo fosse entrato in scena. L’accampamento dei giornalisti e il penitenziario, infatti, distavano un paio di chilometri. Cosa avrebbe potuto raccontare lei da lì? «Ero soprattutto arrabbiata», racconta oggi, con la voce roca dei fumatori, di quei giorni d’attesa, che ha ricordato nel libro Los Dias del Dragon (I giorni del drago), da poco pubblicato in Colombia. Silvia Maria viveva in un vicolo che puzzava di piscio. Il marito aveva problemi di droga. In due anni di lavoro come cronista di nera, aveva visto un sindacalista morire con una poesia in tasca, intitolata L’oblio che saremo. Aveva riconosciuto una collega della tv tra le vittime di una bomba «grazie allo smalto rosso su una mano mozzata». Si era convinta che «nel giornalismo non si può essere obiettivi, davanti al pezzo di carbone che era ciò che restava del governatore dell’Antioquia, Antonio Roldan Betancur», all’interno della sua auto esplosa.

Ma la cosa che più di ogni altra la faceva infuriare era che, tre anni prima, Escobar – responsabile di tutti i crimini appena nominati, naturalmente – aveva rapito e ucciso suo zio, il procuratore della Repubblica Carlos Mauro Hoyos, che aveva osato sfidarlo. «Il migliore degli zii», precisa lei, che nei capelli lunghi e neri conserva ancora oggi l’acconciatura della bambina che quel parente senza figli coccolava. Il suo punto di vista cambiò il giorno in cui, sulla collina della Catedral, iniziò ad avere la nausea. Il medico che le ascoltò il ventre con lo stetoscopio le disse: «È sicura di essere sterile? Io qui sento due cuori che battono».

«Per qualche strana ragione, scoprire di essere incinta mentre aspettavo Escobar mi rese difficile continuare a provare odio. Iniziai a considerare l’uomo, dietro il narcotrafficante», ammette oggi. Quell’uomo arrivò in elicottero, il 19 giugno 1991, e i reporter non lo videro neanche di sfuggita. Il giorno dopo, i telegiornali trasmisero il video che Escobar aveva confezionato per la stampa: «Ho preso questa decisione per portare pace alla mia famiglia e alla Colombia», proclamava. Non a caso, nel 1982 era stato anche deputato della Repubblica.

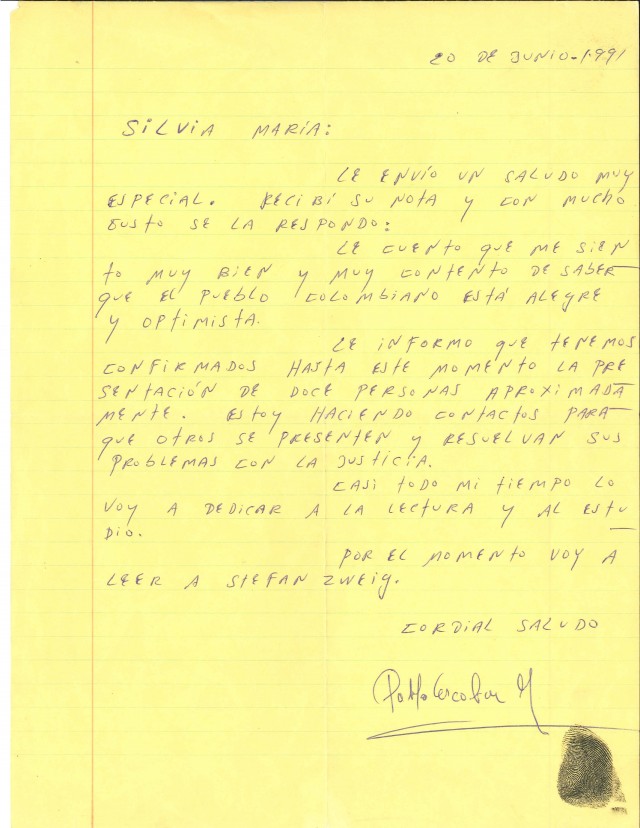

Silvia capì di dover aguzzare l’ingegno. Aveva notato che ogni giorno un camion da trasporto faceva avanti e indietro dalla Catedral. Curiosando sotto al telone, scoprì le maioliche, i rubinetti dorati e gli altri lussi con cui il Cartello di Medellin si stava arredando la galera. Allora scrisse su un foglio: “Signor Escobar, il Paese vuole sapere come ha passato la prima notte di prigionia”. Fermò l’autista qualche curva prima del posto di blocco, e gli disse: «Questo è per El Patron». L’autista accettò il messaggio e quella sera consegnò la risposta. “Silvia Maria: ho ricevuto la sua lettera con grande piacere. Sto bene, dedico quasi tutto il tempo allo studio e adesso penso di leggere Stefan Zweig”. Escobar firmava con il nome completo e l’impronta del pollice, mentre la Hoyos a sua volta firmava lo scoop del giorno al telegiornale della sera: il capo dei narcos legge i poeti pacifisti.

A quella lettera ne seguirono altre quattro, alcune lunghe anche sei pagine. Se si chiede a Silvia perché abbia aspettato tanto per renderle pubbliche, lei risponde che

«questa fu la condizione imposta da Pablo per mantenere la corrispondenza». Nel tempo comparvero altri messaggeri. Il cercapersone della giornalista indicava di volta in volta un parco o un negozio dove ritirare gli scritti che raccontavano una versione di Pablo Escobar sconosciuta al mondo. L’Escobar che diceva: “Io ammiro le donne. Nei momenti di difficoltà ho confidato a una donna i miei più grandi segreti, e lei non mi ha mai deluso”. Oppure: “Ogni essere umano è sessualmente diverso dagli altri. Gli omosessuali sono così semplicemente perché si sentono tali, e per questo devono essere profondamente rispettati”.

Una delle lettere inviate da Escobar alla giornalista Silvia Hoyas

I passaggi più intensi riguardavano sempre i figli. Silvia voleva sapere come Escobar poteva pensare di educarli, costretto com’era alle fughe continue dai nemici, una delle conseguenze della sua attività. Pablo rispondeva: “Nella mia testa c’è una collezione immensa di racconti. Quando sono lontano da mia figlia Manuela, le scrivo delle storie e le registro perché lei le possa sentire mentre si addormenta. La protagonista è sempre lei, Manuelita”.

La bimba però faceva fatica ad ascoltare le fiabe del padre. Quando nel 1988 Escobar ruppe l’accordo con il Cartello di Cali per la spartizione del mercato americano, qualcuno fece esplodere 80 kg di tritolo davanti a casa sua. Manuela, che allora aveva 4 anni, si salvò per miracolo, ma rimase quasi sorda, mentre la Colombia entrava nella peggior guerra della sua storia. La secondogenita di Escobar oggi vive a Buenos Aires sotto falso nome, insieme al fratello Juan Pablo. “Lui si sente già un uomo, ma io gli insegno a non essere un machista”, assicurava Escobar, quando il ragazzo aveva 14 anni.

“Mi fa spesso domande sul sesso e sulla droga e io gli rispondo in modo naturale. Gli dico che ci sono droghe che ti portano all’abisso, ma anche che il vero male sta nell’abuso e nell’ignoranza”: questa lettera è datata 7 luglio 1991. Due anni e quattro mesi dopo toccò al giovane Juan Pablo ricevere la chiamata con cui un giornalista lo informava che la polizia aveva ucciso suo padre. Escobar era stato latitante per 17 mesi, protetto da una fortuna che secondo Forbes lo aveva reso il settimo uomo più ricco al mondo, e dalla complicità dei colombiani a cui aveva regalato un tetto, e che per questo tenevano accesi i lumi del suo altarino nelle loro case.

Quel giorno Juan Pablo giurò, urlando al telefono, che l’avrebbe fatta pagare a chiunque fosse implicato nell’uccisione del padre. Non mantenne mai quella spietata promessa: doveva scontare di persona quelli che, nelle sue memorie, ha chiamato “i peccati di mio padre”. Prima di decidersi a pubblicare le lettere, Silvia Hoyos ha fatto visita ai due figli di Escobar, Manuela e Juan Pablo, in Argentina, per regalare loro gli originali. In un passaggio, Don Pablo scriveva: “La droga può portare all’inferno”. Parole profetiche, se si pensa alla Colombia degli anni ’80. E a quelle persone che i sicari del re dei narcos hanno confessato di avere ucciso. Oltre tremila vite. Cancellate nel nome di Pablo Escobar.

Potete leggere l’edizione digitale della rivista,

basta cliccare sulle icone che trovate qui sotto.