Ogni volta che qualcuno mi chiede com’è stato andare a Woodstock, la prima cosa che mi viene in mente non è l’inno nazionale di Hendrix, i bagni nudisti o gli acidi. In realtà, penso sempre a spaghetti e hot dog.

Questo è quello che ho mangiato a colazione sabato mattina, la seconda giornata del festival. Era tutto il cibo che la mia truppa di semi-hippie liceali – sei di numero, me compreso, all’epoca appena 17enne – si era procurato per sopravvivere al resto del weekend. L’anguria che ci eravamo portati da Philadelphia era già storia vecchia, vittima della spontanea generosità del venerdì pomeriggio, interamente passato bloccati nel gigantesco parcheggio altresì conosciuto come Route 17B. Il nostro era un gesto degno del Galateo della Love-Generation: passavamo spicchi d’anguria fuori dai finestrini della nostra Volkswagen a tutti i pellegrini del festival che avevano abbandonato le automobili. E abbiamo goduto ogni secondo di quel gesto, e di tutti i sorrisi ricevuti.

Guardando indietro, può sembrare una piccola gioia. Ma all’epoca Woodstock, almeno per la maggior parte delle persone che erano lì, non era affatto considerato il weekend più importante della storia del rock e del pop. È stato un’inaspettata, spesso esilarante, serie di piccole epifanie e delusioni momentanee: nascite, morti, sesso, malattie, atti di gentilezza, commercio e qualche volta vera e propria avidità. L’unico modo per capire quello che stava succedendo davvero era fare un giro sugli elicotteri che traghettavano artisti e tecnici dal palco all’Holiday Inn, aka Tranquillity Base, nella vicina Liberty, New York. Da lassù, però, era impossibile vedere tutti quei piccoli momenti d’interazione umana, migliaia e migliaia di momenti che davano vita a una massa impetuosa.

Uno di questi momenti mi ha raggiunto sabato mattina, quando un freak bagnato fradicio si è avvicinato alla tenda e ha chiesto a me e al mio amico Wayne di dividere un po’ del nostro pasto, un pasticcio di spaghetti scotti e hot dog. Certo, amico, siediti. In cambio ci ha offerto un po’ di quello che giurava essere “acido top di gamma”. Rifiutammo educatamente. Per me e Wayne quella colazione era già un bel trip.

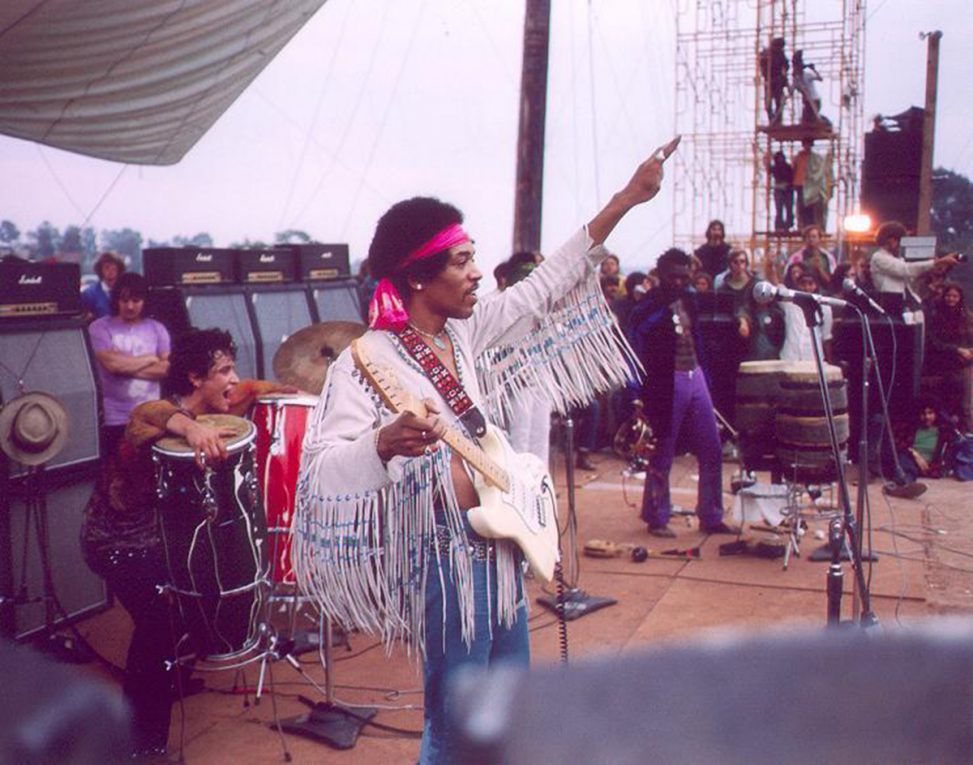

Negli anni che sono passati da quando Jimi Hendrix ha chiuso il festival, all’alba di lunedì 18 agosto 1969, con la sua versione immortale dell’inno nazionale, Woodstock è stato analizzato, glorificato, censurato e svenduto senza nessun rispetto per l’evento originale. Non era l’incarnazione del sogno utopico degli anni ’60, e nemmeno l’ultimo selvaggio weekend di una generazione di ingenui. Se liberiamo il campo da tutte le stronzate, il Woodstock Music and Art Fair – organizzato il 15, 16 e 17 agosto nella fattoria di Max Yasgur vicino Bethel, New York – è stato un incidente spettacolare, un’improbabile collisione di eventi, energie e speranze alimentate dalla promessa dell’esperimento di Haight-Ashbury (il quartiere di San Francisco al centro del movimento hippie degli anni ’60, ndt) e dall’attrazione principale del weekend: il rock & roll. Quello che era nato come un mega-concerto di beneficienza era diventato una creatura gigantesca e fuori controllo. E la maggior parte delle persone che erano lì hanno semplicemente cercato di trarne il meglio.

Le pubblicità dell’evento, trasmesse in radio e pubblicate sui giornali nelle settimane precedenti, non parlavano certo di un raduno di tribù hippie pronte a festeggiare l’inizio di una nuova era. Il vero magnete era la musica. Woodstock presentava la line up più grande e prestigiosa della storia del rock. Da una parte una serie di talenti insieme su un palco come non succedeva da Monterey Pop (nel 1967), dall’altra moltissime star mondiali pronte a esibirsi dopo aver pubblicato i capolavori delle rispettive discografie: Electric Ladyland di Hendrix, Tommy degli Who, i primi due album della Band, la mitragliata di singoli dei Creedence Clearwater Revival. Si fecero notare per la loro assenza i Beatles, i Rolling Stones, i Led Zeppelin e l’artista più importante di Woodstock, Bob Dylan. Il cartellone era a secco di musica nera e soul, con poche ma significative eccezioni: Sly and the Family Stone, Richie Havens, Ravi Shankar, l’afro-anglo-ispanico Santana.

Carlos Santana (a destra) e David Brown a Woodstock. Foto: Getty Images

Nonostante questo sbilanciamento, Woodstock sembrava un’opportunità affascinante per analizzare lo stato della Musica alla fine del suo secondo, e probabilmente più tumultuoso, decennio. Non andò proprio così. La maggior parte degli artisti si esibì in condizioni avverse: un blackout bloccò il concerto dei Grateful Dead, e i Jefferson Airplane si prepararono per ben 17 ore prima di salire sul palco. Un paio di artisti meno conosciuti, eclissati dalle superstar, restarono tali (qua la mano a chiunque si ricordi dell’opening act di sabato, i Quill). Altre tra le performance più attese del festival (Hendrix, Janis Joplin e la Kozmic Blues Band, Crosby, Stills, Nash and Young) furono un mix di momenti trascendenti, attimi grandiosi e puro e semplice divertimento.

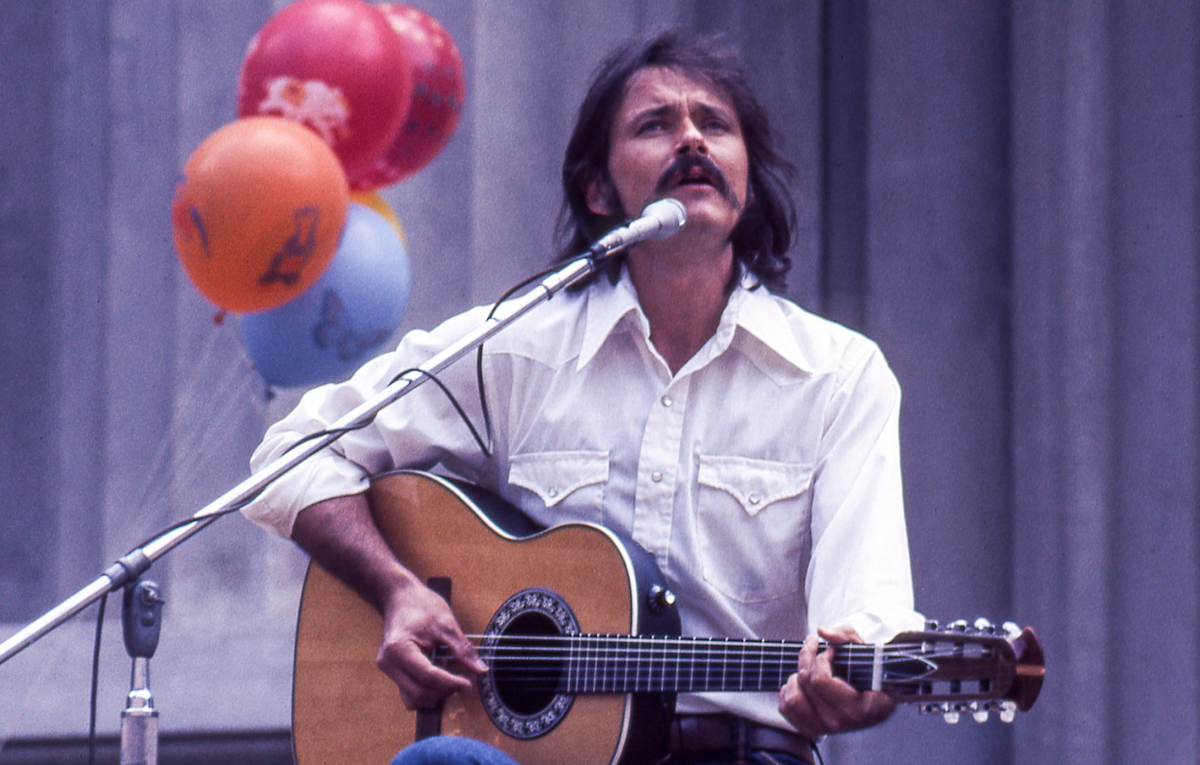

C’era abbondanza di tutte e tre le cose nei tre concerti che ho davvero visto nel weekend, la maggior parte dei quali di sabato. Per un 17enne abituato a lavare i pavimenti del supermercato, e incapace di entrare nei locali di Philly per colpa dell’età e dei regolari maltrattamenti della polizia, i ritmi del concerto latino di Santana furono una liberazione. E anche se non ha fermato la guerra in Vietnam o niente del genere, c’era un potere straordinario e implicito nel suono di mezzo milione di persone che dicono fuck all’unisono con Country Joe McDonald. So di cosa sto parlando, lo dichiaro ufficialmente.

Tuttavia, andare a Woodstock – festival organizzato da due imprenditori del rock, Michael Lang e Artie Kornfeld, insieme ai giovani laureati Joel Rosenman e John Roberts – fu come gettare lo sguardo verso un futuro disturbante, verso l’inizio dell’era del pop da supermercato. Il blues e il boogie anfetaminico di Mountain e Ten Years After – band partite per Woodstock da promesse e tornate come vere e proprie star – erano l’antipasto dell’arena rock che conquisterà gli stadi negli anni ’70. E lo spettacolo impressionante di tutta quella gente ferma in autostrada, o raggomitolata dentro sacchi a pelo inzuppati di pioggia solo per amore del rock & roll, era la prova di cui avevano bisogno i colletti bianchi per convincersi che c’era parecchio denaro da guadagnare con la musica che suonava sulle colline di Max Yasgur. Le sponsorizzazioni aziendali degli anni ’80 e l’appropriazione di Madison Avenue delle canzoni pop, presto accoppiate a macchine, birra e carta igienica, per non parlare del conservatorismo dell’industria discografica in generale, possono essere ricondotti all’estasi con cui il pubblico accolse la musica e i musicisti di Woodstock.

La mitizzazione iniziò meno di 24 ore dopo la fine del festival. Lunedì sera, i Jefferson Airplane, David Crosby e Joni Mitchell – che non si esibì a Woodstock, ma che più avanti ne scriverà l’inno – erano ospiti al talk show di Dick Cavett per fare il loro resoconto entusiastico del weekend, completo di performance live (non censurata) di We Can Be Together degli Airplane. Il film di Woodstock e la colonna sonora ufficiale, usciti nel 1970, accelerarono ancora di più il processo.

Tuttavia la proliferazione di festival dei due anni successivi – spesso rovinati da pessima organizzazione, sicurezza oppressiva e, a volte, violenza – ha inasprito il ricordo e il mito di quel weekend. La tragedia di Altamont, il festival organizzato in fretta e furia dai Rolling Stones, avvenuta a meno di quattro mesi da Woodstock, era ed è ancora percepita come la fine ufficiale degli anni ’60, la distruzione di tutte le speranze nate a Woodstock. In realtà Altamont è stato un fallimento nato dall’ego. I Rolling Stones volevano organizzare il loro Woodstock personale, apparentemente a qualsiasi costo. Quel costo si rivelerà essere la vita di un ragazzo nero.

Woodstock dimostrò anche che la natura umana può essere testarda, a volte spiacevole. Il pubblico si lasciò dietro abbastanza spazzatura da far impallidire una città con il doppio degli abitanti. Il vecchio soldato Yippie Abbie Hoffman dimostrò una speciale mancanza di tempismo e rispetto per i suoi colleghi quando salì sul palco durante il medley di Tommy degli Who, urlando: “Credo che questo sia un mucchio di merda, se John Sinclair marcisce in prigione”. Non è chiaro se ce l’avesse con Tommy o con il festival nel suo complesso. Pete Townshend, da parte sua, diede prova di tutta la sua impazienza, colpendo l’invasore con la chitarra.

Tutto il festival, comunque, fu una festa dichiaratamente apolitica, un weekend rock & roll di vacanza da Vietnam, Nixon, dalla povertà e dalle tensioni razziali. Se c’era retorica era tutta nelle canzoni: Handsome Johnny di Richie Havens, Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die Rag di Country Joe, Volunteers degli Airplane. Ma il vero impatto sociale di Woodstock è sempre stato ingiustamente minimizzato. Non importa cosa ci sia ancora da dire a favore o contro l’evento, il festival rappresentava un ideale. Era una dimostrazione, anche se breve, di unità e cooperazione, che suggeriva l’esistenza di un modo diverso di fare le cose. E in un’epoca in cui tutte le energie dei giovani sembravano concentrate sull’asse Londra-New York-San Francisco, Woodstock regalò a tutti i delegati delle comunità freak più isolate – per non parlare dei teenager confusi, pieni di speranza e non allineati che arrivarono a Bethel per un assaggio della loro giovinezza – uno scopo, una risolutezza e un calore famigliare lunghi almeno 72 ore, tutte passate in condizioni difficili.

Tre uomini si abbracciano durante uno dei live di Woodstock. Foto: Getty Images

La musica fu una componente essenziale, l’interruttore e la colonna sonora di tutto quello che è successo laggiù. Al Live Aid, il concerto di beneficenza transcontinentale organizzato da Bob Geldof nel 1985 e spesso paragonato a Woodstock, la musica era essenzialmente un’esca, iper-compressa in blocchi di venti minuti per soddisfare i due miliardi di persone raccolte attorno ai loro focolari elettronici per donare il pane a chi non aveva da mangiare. Mentre la causa e il senso di comunità non erano meno reali di quelli del ’69 (e altrettanto temporanei), la vera star del Live Aid era l’organizzazione. Lo stesso non si può certo dire di Woodstock.

Le strane emozioni con cui stiamo accogliendo l’anniversario di quel weekend – nostalgia, disprezzo, un grande “e quindi?” – vanno di pari passo con le conseguenze del festival stesso. Woodstock fu in egual misura un successo e un fallimento e, come tutti gli incidenti, impossibile da ripetere. E forse non vale nemmeno la pena provarci, meglio cercare di trarne una lezione. Alla fine, c’è un motivo se tutte le volte che qualcuno dirà “Woodstock” mi ritroverò sempre a pensare a quel pasticcio di spaghetti e hot dog. Non ho mai mangiato così bene.

***

Questo articolo è stato pubblicato sul numero del 24 agosto 1989 di Rolling Stone USA