Il quotidiano scandito «per tournée, non per mesi o per anni». Le mille esistenze vissute «vivisezionando i personaggi» e i mille palchi calcati nonostante la misantropia che lo caratterizza, ma che lo attanaglia «quando devo avere a che fare con la vita orrenda di tutti i giorni» perché, guardandosi attorno, «siamo diventati tutti degli idioti che distruggono il pianeta». Non a caso, appena sveglio, gli capita di piangere visto che «i pensieri tristi in quel lasso di tempo si accavallano». Questo e molto altro ci ha raccontato in un lungo dialogo sulla vita, il teatro e il cinema Massimo Popolizio, uno dei massimi esponenti della cultura in Italia. Dagli esordi 40 anni fa a una gavetta che oggi appare eroica (come quando svenne dopo essere stato in scena per 9 ore e aver perso 11 chili). Il passaggio alla regia alla morte di Luca Ronconi, non prima perché sentiva che gli avrebbe detto: «Forse non sei in grado». E invece lo è stato, come ha dimostrato ancora una volta di recente dirigendo due “mostri sacri” come Franco Branciaroli e Umberto Orsini (nei Ragazzi irresistibili, che dal 16 gennaio sarà al Piccolo di Milano), con i quali è d’accordo sul «teatro amatoriale» che ormai ha conquistato «anche i grandi teatri».

Perché, è convinto, nella «rincorsa demagogica dove tutto quello che è nuovo o politicamente corretto è migliore, abbiamo distrutto il nostro patrimonio culturale e attoriale». D’altronde, la Capitale è il simbolo di ciò che siamo: «Chiunque viene a Roma ha l’idea di una città ormai in declino e dove non funziona più nulla». Così il nostro cinema, che lui frequenta come «un grande divertimento e un bancomat», è così arretrato che non deve temere neppure l’avvento dell’IA: «È l’intelligenza artificiale che non mi sembra interessata a noi». Infatti si chiede: «Perché i teatri sono pieni e i cinema vuoti?». E si risponde: «Non sarà che della tecnologia ci stiamo un po’ stufando?». Mentre sugli italiani, in quanto popolo, sembra nutrire ormai poche speranze: «Sono un po’ fascisti, un po’ razzisti, un po’ cattolici. Insomma, siamo un Paese vecchio, grasso e ignorante. Si può dire che se sei fascista sei ignorante? Sì, allora siamo ignoranti».

Ha esordito a teatro nel 1983 in uno spettacolo diretto da Luca Ronconi, sono passati esattamente 40 anni. Ci pensa mai al tempo che scorre?

Ammazza se ci penso! Specialmente da giovane ho lavorato tanto, e non pensi se sarà bello o brutto quello che stai facendo, pensi più che altro a risolvere i problemi del fare quelle cose. Sei impegnato. Poi tutto torna dopo, come i ricordi che riaffiorano. Quindi adesso che faccio altre cose a volte mi dico: “Oddio, mi sembra di averlo già fatto, già visto, già vissuto”. In questo senso, adesso penso spesso al passato.

Il tempo scandito dal lavoro.

Per me la vita personale si è sempre legata a eventi professionali. Mi sono sposato mentre facevo uno spettacolo, ho divorziato mentre facevo un altro spettacolo, ho comprato o cambiato casa mentre facevo spettacoli. Il tempo lo divido per tournée, non per mesi o anni.

Umberto Eco disse: “Chi non legge a settant’anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto cinquemila anni”. È così anche per chi fa teatro?

Sì, per un motivo semplice. Perché se devi fare un personaggio accetti di caricarti sulle spalle un’analisi. Analizzando i personaggi e come li devi vivisezionare, ci metti dentro cose che non sapevi di avere tu stesso o metti in gioco elementi che sapevi di avere. Si vivono così tante vite? Sicuramente, hai a che fare con del materiale vivo e per certi versi umano. E non sei mai solo, il teatro si porta avanti con tanta altra gente che conosci molto intensamente.

Ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno ha detto di essere un misantropo. Ma come fa un misantropo ad andare in scena ogni sera? O è un modo per esorcizzare?

Quando l’ho detto mi riferivo non tanto alle persone con cui ho a che fare sul lavoro, quanto a quelle con cui devo avere a che fare quando viaggio o faccio la riunione di condominio, insomma quando devo avere a che fare con la vita orrenda di tutti i giorni, che è un inferno. Che lo sia lo abbiamo scoperto tutti e non dobbiamo nasconderlo. Poi si cerca di fare lo slalom per cercare di vivere meglio e provare a sopportare l’orrendume della gente.

Un esempio?

Per me, che vivo a Roma, l’andare in giro e essere investito da una marea di turisti in mutande. Il mondo è cambiato e siamo diventati un bacino di idioti che distrugge il pianeta. Non facciamo altro che distruggere.

Per questo, come ha raccontato, la mattina le capita di piangere non appena sveglio?

Questo è un fatto caratteriale. Una nota che, dal punto di vista ereditario, tra gli aspetti negativi mi ha lasciato mio padre. Un tratto un po’ depressivo. Non sempre mi capita, però è vero che il momento più difficile per me è quello dal sonno alla veglia. Sin da ragazzo faccio molta fatica in quella fase, i pensieri tristi in quel lasso di tempo si accavallano.

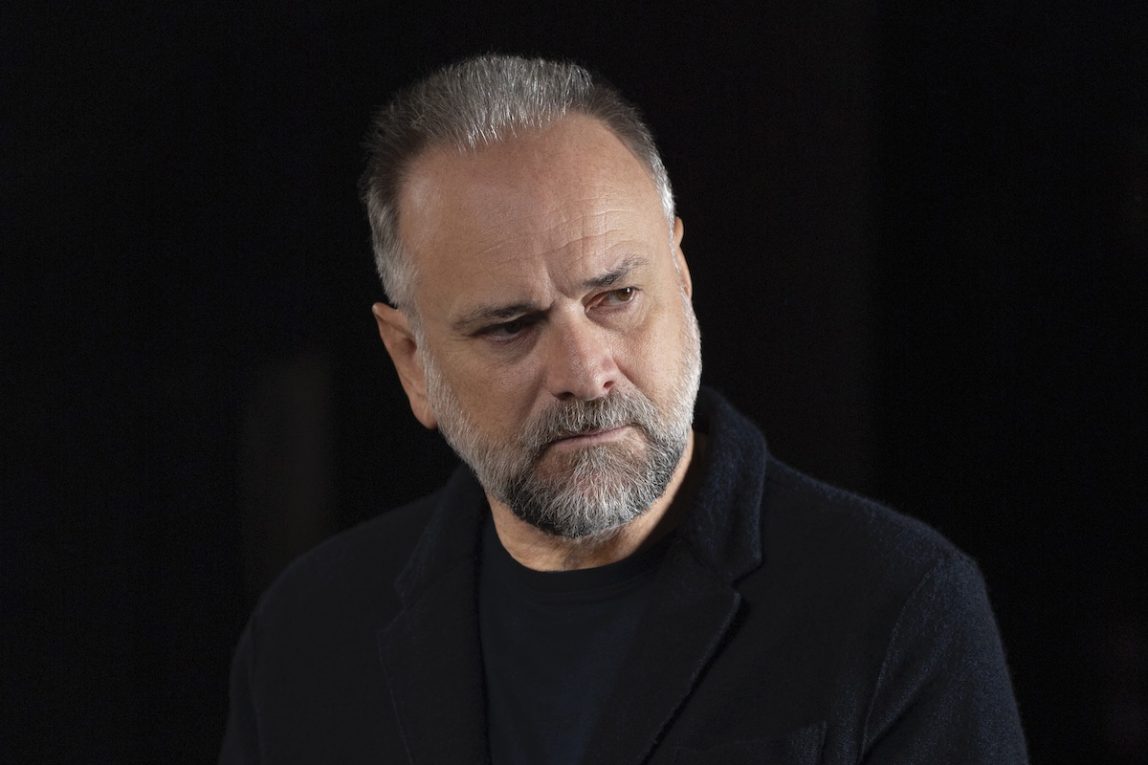

Massimo Popolizio è regista e protagonista di ‘Uno sguardo dal ponte’ di Arthur Miller all’Arena del Sole di Bologna. Foto: Yasuko Kageyama

Facciamo un passo indietro. Com’è avvenuto per lei il passaggio da attore a regista?

Quando non lavoravo con Luca Ronconi, spesso facevo quella che viene chiamata “cripto regia”. Cioè aiuti da dentro il regista senza farglielo capire, altrimenti si offende. Dirigi cercando di mantenere una linea che hai in testa. A volte sei d’accordo con il regista, fai scelte comuni sul cast o su come muoversi in scena. Ma io ho iniziato a fare il regista per davvero da quando è mancato Ronconi. Non credo avrei avuto il coraggio, lavorando con lui, di farlo. Era una sorta di padre putativo e lo sentivo dirmi: “Forse non sei in grado”.

Ultimamente ha dimostrato di esserne in grado, eccome, dirigendo due “mostri sacri” come Franco Branciaroli e Umberto Orsini nei Ragazzi irresistibili. Ma questi due “giovanotti” del teatro di 76 e 88 anni le hanno dato del filo da torcere?

Sia Franco che Umberto mi hanno sempre detto che sarei stato in grado di fare il regista. E con I ragazzi irresistibili questo loro pensiero è stato ancora più marcato. Avevamo prima diviso i palcoscenici e riferimenti comuni alla regia, per cui non davo loro i toni o il modo di dire le battute, però avevo il compito di indicare un quadro più ampio e compiuto. Nello stesso tempo, ho imparato molto da loro. Ma la mia autorevolezza, che da regista ci vuole anche se sei un amico degli attori, è stata controbilanciata da una loro estrema generosità. È stato molto commovente, perché si sono calati in questo progetto con prove di memoria, sforzi fisici e affrontando malanni che vengono a una certa età. Sai, il teatro certe volte ti dà anche il polso di come stare al mondo. Diventa la metafora di come vivi nella realtà.

Branciaroli e Orsini, in un’intervista del passato, mi dissero: “Il teatro di oggi è al 90% amatoriale”. Solo una provocazione, o c’è un fondo di verità?

Posso dire che frequentavo il teatro amatoriale quando avevo 16 anni, e quel tipo di prodotto oggi lo rivedo anche nei teatri più importanti. Così è vero che il teatro professionale è diventato un teatro amatoriale, per tanti motivi.

Si è persa la “visione grande” del teatro?

Come preparazione sì, ancor più che di mezzi economici. E di riferimenti, perché bisogna ricordarsi da dove veniva Ronconi. Era attore, prima che regista, in compagnie incredibili. I suoi riferimenti erano quelli con cui aveva lavorato. Così il mio cast è Anna Maria Guarnieri, Mariangela Melato, Valeria Moriconi, Sergio Graziani, Corrado Pani, Umberto Orsini o Franco Branciaroli. La mia asticella è tarata su quelle capacità, quindi spingo i ragazzi a un impegno molto alto. Purtroppo negli ultimi anni è circolato un mantra falso, cioè che se sei giovane è meglio. Ma un giovane non è meglio di un vecchio. Come una donna non è per forza meglio di un uomo. In questa rincorsa demagogica, dove tutto quello che è nuovo o politicamente corretto è migliore, abbiamo distrutto il nostro patrimonio culturale e attoriale.

A proposito di preparazione, pensa che sarebbe possibile proporre oggi a un giovane attore quello che le propose Ronconi, cioè uno spettacolo che in tre giorni la vide in scena per 9 ore, dopo il quale addirittura svenne per aver perso 11 chili?

Non credo sia neanche un bene proporlo. Quello fu uno spettacolo micidiale e riuscii a portare a termine solamente tre prime e poi, per lo stress, non ce la feci più ad andare avanti. Era oltre le mie possibilità. È successo perché Ronconi dirigeva in quel periodo cinque spettacoli in contemporanea. Quindi c’era una tensione esagerata, una disorganizzazione enorme sul modo di dosare le energie, e sarebbe stato impossibile andare a fondo fino alla fine delle repliche. Non mi opposi prima di iniziarlo e crollai mentre lo stavo realizzando.

Una questione di cui si discute ancora un po’ troppo sottotraccia, in particolare a Roma, è la chiusura di diversi teatri: il Globe Theatre che rischia l’abbattimento, l’Eliseo che è fallito e altre realtà in grande difficoltà. Oltre alle sale cinematografiche, nei prossimi anni rischiamo di perdere anche alcuni dei più importanti spazi per il teatro?

Dipende dalle amministrazioni. Il teatro, ahimè, è vincolato alla politica. Quindi lì dove ci sono amministrazioni illuminate, o a volte in Comuni più piccoli che possono direttamente prendersi in carico la costruzione o la ristrutturazione di un teatro, le cose vanno bene. In altre, che sono più incasinate, no. In questo senso, chiunque viene a Roma ha l’idea di una città ormai in declino e dove non funziona più nulla. È difficile prenotare una tac, perché non dovrebbe essere difficile finire la ristrutturazione di un teatro? E proprio perché è tutto demandato alla politica siamo in questa situazione. Quello che vediamo è quello che siamo.

Anche per questo sempre più spesso l’abbiamo vista al cinema?

Non solo. Da ragazzo ho preso parte a sceneggiati piuttosto brutti, poi, crescendo, probabilmente la mia faccia ha cominciato a interessare di più per certi ruoli. Bisogna ricordare che il cinema si fa con una macchina o più macchine che ti osservano. Quindi serve una consapevolezza del mezzo. Per me fare cinema è un grande divertimento, oltre a essere un bancomat perché guadagni più che a teatro. Ma è anche un modo di lavorare diversamente. Devo ammettere che è persino antidepressivo, perché più semplice.

In cosa consiste la semplicità rispetto al teatro?

Il teatro lo fai sempre di sera, sempre al buio, e ripeti le stesse battute decine e decine, se non centinaia o migliaia, di volte. Quindi è molto difficile dare l’idea allo spettatore che quella sera è come se quella battuta tu la stia dicendo per la prima volta. Bisogna avere ogni sera la forza di ripercorrere quell’arco emotivo. Al cinema invece una scena puoi ripeterla anche trenta volte, e quando giri due minuti e mezzo al giorno è già tanto. Poi la consegni al regista, il regista al montatore e ci rivediamo tutti insieme quando viene presentato il film, che in media è almeno due anni dopo. Tanto che quando mi rivedo penso: “Ah, ho fatto questa cosa? Non me la ricordavo”. Però mi piace, è un modo diverso di conoscere questo mestiere.

Foto: Mario Coppola

Sempre stando al cinema, l’anno appena trascorso ha fatto registrare un clamoroso sciopero di 118 giorni degli attori a Hollywood. Tra i vari motivi, quello che più preoccupa è il pericolo che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale possa soppiantare il loro lavoro. Lei teme questo passaggio storico segnato dalla tecnologia?

Gli americani hanno ragione a essere impauriti perché hanno investimenti miliardari nella tecnologia in relazione ai loro prodotti. Ma non credo si possa temere per i film italiani, a parte due-tre nomi. Le nostre pellicole sono ancora molto artigianali. Il nostro è un cinema, passami il termine, regionale. E mi sembra che si faccia di tutto perché lo rimanga.

Torniamo ancora una volta all’influenza della politica?

Fateci caso, se la Film Commission è di Torino facciamo un film in piemontese e se è di Napoli in napoletano. In pratica li costruiscono in relazione a dove ci sono i soldi, e quindi i temi sono regionali. L’intelligenza artificiale non mi sembra un pericolo per il cinema italiano perché noi siamo veramente così indietro che esserlo può diventare una forma di libertà. Più che altro è l’intelligenza artificiale che non mi sembra interessata al cinema italiano.

Sarà anche per i temi affrontati, come per esempio quando lei interpretò Benito Mussolini nel film con Frank Matano, Sono tornato. In quel caso disse, parlando con la gente di un suo reale ritorno, che il 50% era favorevole. Siamo un Paese fascista?

Non si tratta di veri fascisti, perché chi parlava non sapeva chi fosse Mussolini. Parlava l’ignoranza totale e l’ignoranza da parte dell’estrema destra. Quelle persone lo vivono in modo pittoresco e come un modo di contrapporsi alla sinistra. Ma se sapessero veramente chi è stato non lo sarebbero. Io l’ho capito meglio quando a teatro ho messo in scena M di Antonio Scurati, uno spettacolo enorme con 19 attori, e per capire cosa diceva e come viveva era necessario conoscerlo. Quel film invece è uscito prima che la destra andasse al governo ed era indicativo, altrimenti Giorgia Meloni non avrebbe avuto il consenso che ha avuto.

Attenzione, potrebbero accusarla di tacciare di fascismo Giorgia Meloni…

Ma no, il fatto è che gli italiani sono un po’ fascisti, un po’ razzisti, un po’ cattolici, un po’ non si vogliono muovere per vedere il mondo. Insomma, siamo un Paese vecchio, grasso e ignorante. Si può dire che se sei fascista sei ignorante? Sì, allora siamo ignoranti. Ma ci sono stati anche fascisti non ignoranti. In generale, però, il nostro è un Paese di persone che non leggono, non sanno, non capiscono, sono superficiali, chiassose, e in fondo siamo fatti così.

Eppure è sempre considerato il Paese della cultura e della bellezza.

Sicuramente, ma per cose che hanno fatto altri in passato. Se la nostra consacrazione sono i musei siamo messi male. Pompei è un insieme di pietre. Ma prova ad avere la passione di suonare il violino, la tromba o il contrabbasso, e scoprirai che molti sono costretti ad andare all’estero perché le orchestre qui sono poche, mal pagate e disorganizzate. Anche questa non è cultura, come il teatro, l’opera e la danza? Se hai un figlio che aspira a lavorare come ballerino ti devi fare il segno della croce e mantenerlo fino a 40 anni. Come l’attore.

Come mai, secondo lei, le istituzioni non riescono a sostenere questi settori?

Per gli attori a teatro le paghe sono infime, ma se la paga di un infermiere è infima perché non dovrebbe esserlo quella di un giovane attore? Poi vediamo chi mandano a fare i ministri della cultura, gente di partito, sia a destra che a sinistra. Non c’è chi ne capisce, quando avremmo bisogno di gente che ne capisce. Per ordini di partito devono sistemare qualcuno e lo mandano alla cultura. Sistemano quello, ma difficilmente partono da chi è bravo.

È reduce dallo spettacolo teatrale Uno sguardo dal ponte di Arthur Miller, andato in scena all’Arena del Sole di Bologna, che tratta di immigrazione e omosessualità. Si può ancora fare politica con il teatro?

Sì, anche se non è prettamente uno spettacolo sull’immigrazione o sull’omosessualità. Il mio personaggio, Eddie Carbone, viene arrestato non perché denuncia l’immigrato e omosessuale Rodolfo, ma perché teme che la ragazza di cui è innamorato, cioè la nipote Catherine, possa allontanarsi con lui che è brillante e ama cantare e ballare. Quindi la politica c’è, ma analizza cos’è una pulsione. La legge dice che non puoi provare pulsioni per una minorenne, solo che alla pulsione chi glielo spiega che cos’è la legge?

Massimo Popolizio e Gaja Masciale in scena in ‘Uno sguardo dal ponte’ all’Arena del Sole di Bologna. Foto: Yasuko Kageyama

Chi glielo spiega?

È questo il tema attualissimo. Se non sei capace di razionalizzare ti condanni alla rovina. Eddie Carbone scende all’inferno procurandosi la morte dando retta a una passione inconcepibile. E la cosa più bella è che questa passione viene vissuta in una bolla di immigrati siciliani in un altro Paese come l’America. Gli unici americani presenti sono i due poliziotti che vengono ad arrestare gli immigrati, gli altri parlano tutti siciliano. C’è un verso di una canzone tradizionale che recita “brucio pe’ tia” (“brucio per te”, nda), che non si può tradurre in Belgio, in Finlandia o in Norvegia. Si dice a certe latitudini del mondo, perché è lì che il vivere le relazioni è molto più focoso che altrove. Non parlo di pittoresco, ma proprio di relazionarsi all’ambiente affettivo circostante. È più pericoloso perché più incandescente.

Dopo tanti premi che ha ricevuto, ce n’è uno che le manca?

I premi fanno piacere, sono un attestato di stima di chi te li dà ma non amo esporli. Sono tutti in un armadio. Il premio più grande è sempre quello di continuare a lavorare. Essere richiesto, che ti propongano progetti e l’applauso finale ogni sera che, per riallacciarmi al cinema, mi fa pensare: perché i teatri sono tutti pieni e i cinema sono tutti vuoti?

Bella domanda. Che risposta si è dato?

Mi chiedo in che momento storico stiamo vivendo, al di là del valore dello spettacolo o di come è recitato, visto che gli spettacoli dal vivo hanno un grande appeal sulle persone. Che necessità abbiamo di condividere uno stesso spazio con altre persone vedendo qualcosa che solo in quel momento puoi vedere? A teatro non hai il telecomando con cui puoi tornare indietro. E c’è bisogno della tua partecipazione, non solo in sala, perché prima devi prendere il bus, l’auto o camminare, quindi una partecipazione attiva già da quando esci di casa. Perché ne abbiamo così bisogno? Forse perché qualcosa dal vivo corrisponde a qualcosa di distante dalla tecnologia, e della tecnologia ci stiamo lentamente un po’ stufando.

Non c’è neanche un ruolo in particolare che le piacerebbe interpretare e non è successo finora?

Ogni progetto è a sé e ogni cosa nuova è nuova, appunto. Non ce n’è uno in particolare, c’è però la voglia di continuare a confrontarmi con gli altri. Specialmente a teatro, che è fatto di tante persone ed è bello quando non fai solo i monologhi. Mi piacciono i viaggi, il rapporto con i tecnici e stare insieme agli altri attori. Nel cinema, come diceva Jessica Rabbit, “mi dipingono così”, e infatti a me fanno sempre fare il cattivo. Ecco, un desiderio sarebbe lavorare con un regista giovane e appassionato. Ce ne sono diversi, io lo sto solo aspettando.