Quando fecero saltare in aria la sua auto e quelle della scorta, il 23 maggio 1992, Giovanni Falcone era il magistrato che aveva inflitto a Cosa nostra i colpi più duri nella sua lunga storia. Il maxiprocesso di Palermo, con oltre 400 imputati probabilmente il più grande processo mai istruito, era arrivato a sentenza definitiva pochi mesi prima. Nel gennaio 1992 la Cassazione aveva confermato la durissima sentenza del processo di primo grado, quello istruito da Falcone e dagli altri magistrati del pool antimafia, Paolo Borsellino, Peppino Di Lello, Leonardo Guarnaccia. Per i principali boss di Cosa nostra passavano “in giudicato” 19 condanne all’ergastolo e un totale di 2665 anni di detenzione.

Ma il maxiprocesso non era stato solo questo. Sulla base delle testimonianze dei primi grandi pentiti di mafia, soprattutto Tommaso Buscetta e poi Totuccio Contorno, aveva messo a nudo la struttura della mafia siciliana, la sua organizzazione, le sue gerarchie, le ramificazioni, i conflitti interni. La sentenza aveva stabilito per la prima volta sul piano penale l’esistenza di un’associazione verticale, con i suoi capi, la sua Commissione che dettava legge agli stessi boss, i suoi ufficiali, i suoi soldati, “gli uomini d’onore”. Aveva stabilito che la mafia esisteva davvero e aveva spiegato cosa fosse.

Ancora prima, a partire dal 1979, l’indagine sulla rete di spaccio dell’eroina, condotta in parte dallo stesso Falcone sulle due sponde dell’Atlantico a fianco del procuratore e futuro sindaco di New York Rudolph Giuliani aveva smantellato una delle principali reti di diffusione dell’eroina in America e indicato al giovane procuratore palermitano un metodo che avrebbe poi sempre seguito: “Seguire i soldi”. Ripercorrere cioè a ritroso le piste degli investimenti e del riciclaggio. La sentenza di Cassazione del 1992 spinse l’allora capo assoluto di Cosa nostra, don Totò Riina da Corleone, a dichiarare guerra totale. Il primo colpo fu l’uccisione di Salvo Lima, il leader della Dc andreottiana in Sicilia che aveva tenuto per anni i contatti con Cosa nostra, ucciso il 12 marzo 1992 per non aver saputo garantire protezione e impunità. Poi arrivarono la strage di Capaci, nella quale persero la vita Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini di scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Il 19 luglio, in via D’Amelio a Palermo, sarebbe stato il turno di Paolo Borsellino e dei cinque agenti della sua scorta.

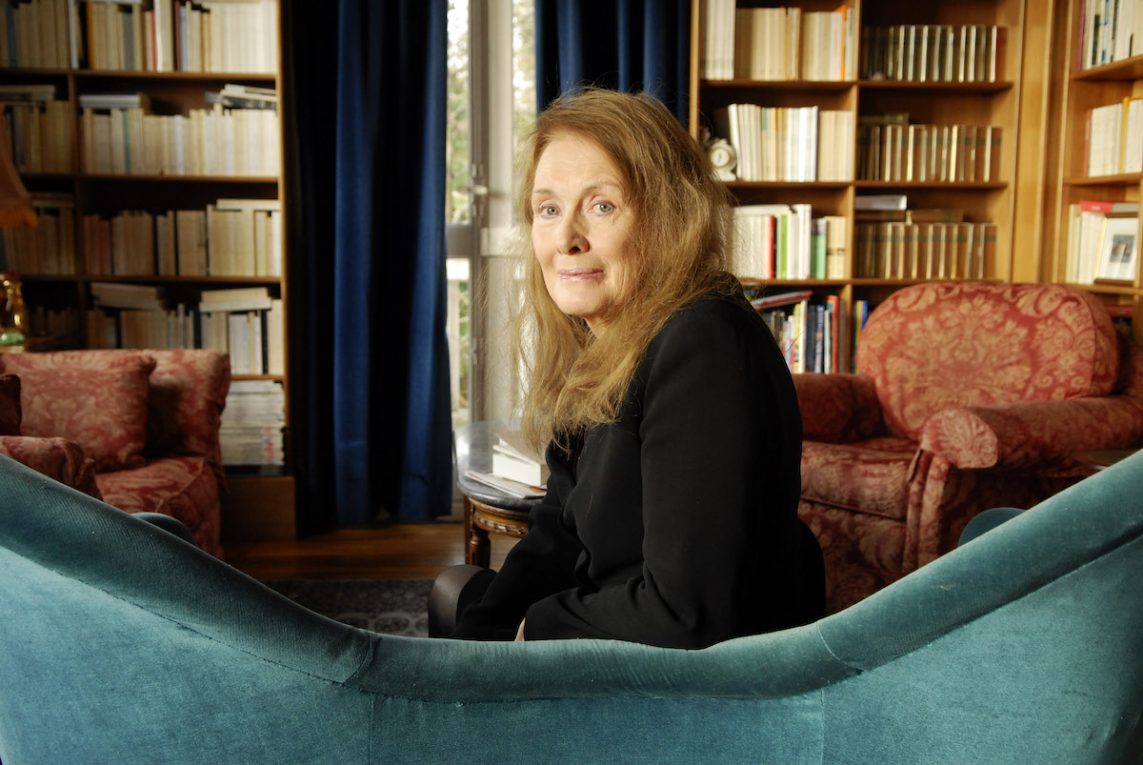

Giovanni Falcone, ucciso da Cosa nostra il 23 maggio 1992

L’aereo che riportava a Palermo per il week end Falcone, direttore degli Affari penali al ministero della Giustizia a Roma, era decollato da Ciampino alle 16.45. All’aeroporto di Punta Raisi lo attendevano tre Fiat Croma blindate. Il magistrato e la moglie presero posto in quella di mezzo e Falcone, come sempre, volle guidare di persona. Quando il corteo arrivò all’altezza dello svincolo di Capaci, alle 17.58, Giovanni Brusca, boss del “mandamento” di san Giuseppe Jato, una carriera criminale che neppure lui riuscì poi a quantificare di fronte agli inquirenti (“Non saprei dire quante persone ho ucciso: sicuramente più di 100 ma sicuramente meno di 200”), azionò il telecomando e fece esplodere oltre 400 kg di tritolo. I tre agenti nell’auto che apriva il corteo furono dilaniati sul colpo. Falcone, 53 anni compiuti da appena cinque giorni, e la moglie morirono poco dopo in ospedale. Gli agenti della terza Cromo e l’autista di Falcone si salvarono.

Da quel giorno Giovanni Falcone e il suo collega Paolo Borsellino sono diventati i principali simboli della lotta contro il crimine organizzato. Martiri circondati da unanime e incondizionato rispetto. A giudicare dalle santificazioni, che diventano di anno in anno più ispirate, nessuno immaginerebbe oggi quanti nemici Falcone avesse in vita, non solo tra i mafiosi ma nello Stato, nella magistratura, nella sua procura di Palermo. Nessuno indovinerebbe quanto, negli ultimi anni prima dell’attentatuni, fosse stato isolato, e quanto fosse consapevole che quell’isolamento avrebbe permesso a Cosa nostra di eliminarlo.

Contava nemici nel Csm, che nel gennaio 1988 bocciò la sua candidatura a capo dell’Ufficio istruzione della procura di Palermo. A designarlo era stato il presidente dimissionario Antonino Caponnetto, il magistrato che aveva permesso la nascita del pool antimafia e l’istruzione del maxi. Gli preferirono Antonino Mele, attempato e anonimo presidente d’appello a Caltanissetta: l’anzianità “doveva essere premiata”. Meli non si fece pregare. Smembrò il pool. Assegnò al magistrato che aveva assestato i primi colpi mortali a Cosa nostra indagini minori che non riguardavano la mafia. Falcone si candidò alla guida dell’Alto commissariato per la lotta alla mafia. Scelsero invece Domenico Sica.

Subdoli nemici pullulavano nella procura di Palermo e a palazzo di giustizia, “il palazzo dei veleni”. Nel 1989 decine di lettere anonime lo accusarono di aver fatto tornare di nascosto in Sicilia il grande pentito Totuccio Contorno, principale uomo d’armi della mafia perdente, per ammazzare i corleonesi senza perdere tempo con i processi. Quando il 21 giugno 1989 fu sventato solo per caso un attentato esplosivo nella villa vicina alla località Addaura dove Falcone, con la collega svizzera Carla del Ponte, lavorava sul riciclaggio, molti dissero che si organizzato da solo un finto attentato. Pietro Giammanco, diventato procuratore capo a Palermo nel giugno 1990, fece il possibile per esautorarlo, isolarlo e umiliarlo costringendolo così ad accettare l’invito del ministro della Giustizia Claudio Martelli che gli aveva offerto la carica di direttore degli Affari penali a via Arenula. Martelli fu l’unico a tendere una mano a Falcone, ma era il braccio destro dell’odiatissimo Bettino Craxi. I pasdaran del’antimafia scenografica, a partire dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando, reagirono massacrando Falcone.

La campagna contro di lui fu forsennata, arrivò a una accusa aperta sporta da Orlando di fronte al Csm per non aver debitamente indagato sugli appalti di Palermo e sul ruolo di Salvo Lima. La risposta di Falcone, interrogato dal Csm, fu esemplare: «Io non mando avvisi come coltellate. Chiedere rinvii a giudizio senza una ragionevole probabilità di vincere è immorale e scredita la giustizia». Allo slogan sbandierato allora da Orlando, fatto oggi proprio da decine di magistrati e giornalisti, “Il sospetto è l’anticamera della verità”, Falcone replicò quel giorno: «Il sospetto è l’anticamera non della verità ma del khomeinismo».

Un’ostilità così diffusa richiede spiegazioni più complessive delle pur probabili complicità con la mafia. Falcone e il pool erano presenze scomode per tutti. Il pool non faceva politica, e già questo era un’anomalia sospetta: Falcone era di sinistra, Borsellino di estrema destra, Di Lello di estrema sinistra. Falcone combatteva la mafia per vincere, non per acquisire titoli. Credeva nella giustizia, dunque nel rispetto delle garanzie. Puntava sull’efficienza, spiazzava una magistratura burocratica e immobile. Non è per queste ragioni che fu ammazzato a Capaci. Ma è per questo che ammazzarlo fu più facile. Il nemico interno spianò la strada a quello esterno.