Milano Marittima, estate 1990, le foto dei miei genitori giovani. Tenevamo la pianta del piede alzata per dare l’idea che stavamo passeggiando. Mia mamma, sarta per Mimmina, diceva che faceva fine. Poi ricordo la caraffa sul camino decorata a girasoli che ci ha visti a tavola fin da che sono nato. Ero da sempre preoccupato che un giorno cadesse, volevo metterla al sicuro ma rimandavo ogni volta. Finché una notte non prendevo sonno, mi ci fissai e decisi di toglierla da lì. Scesi in cucina, ma non la trovai sul camino. Come d’istinto afferrai il cestino, lo scossi e sentii inequivocabile il rumore dei cocci. Liquirizia, il mio storico gatto nero, morto a vent’anni sotto la macchina di uno che non aveva nessuna colpa. Dal cadavere sull’asfalto, anche il tonno in scatola che aveva mangiato un attimo prima, quando la morte non era nemmeno una svolta narrativa contemplabile. Non ho nemmeno una foto di Liquirizia. Un giorno mi venne in mente di fargliene una con la Polaroid mentre giocava con una biglia dei ciclisti, ma non avevo voglia di salire a prenderla e rimandai. C’è una cartolina di Slurp! caduta più di trent’anni fa dietro questa scrivania incassata nel muro. Quando mi capiterà di smontarla, se mai mi capiterà, la rivedrò. È a poche decine di centimetri dai miei piedi e insieme lontana galassie. Le cicatrici sul mio braccio saranno le stesse, identiche, che avrò sul mio letto di morte. Ci sono film che ho visto e che non mi troverò mai più a rivedere e non so quali sono. Ci sono piccole insospettabili cose che non mi troverò più a fare e che, l’ultima volta che le ho fatte, non c’era un led rosso che s’illuminava per avvertirmi che quella sarebbe stata l’ultima. Mi manca Liquirizia, un gatto tormentato, che prima t’incantava col suo selvaggio genio artistico, poi ti spiazzava con un senso senso civico toccante e cartesiano. Ho sempre pensato che se avesse potuto avrebbe aiutato mia nonna quando andava a cogliere l’erba medica o mio babbo a compilare la dichiarazione dei redditi a nostro vantaggio. Nelle ore in cui mio zio Gino gestiva in solitudine il problema della morte per ictus emorragico, nella sua casa di campagna e senza avvertire nessuno, il colibrì del suo orologio a cucù continuava a uscire e cantare. Si sente ancora, per quelle scale deserte. Mio zio Oliviero, ex pugile, morì in ospedale, di leucemia. Lo vidi poche ore prima, perfettamente cosciente, muto, immobile e con gli occhi sconvolti di chi ha l’esatta consapevolezza che fra poco la luce si spegnerà per sempre. Tirava il lenzuolo fino a coprirsi anche la testa, forse per nascondersi alla morte. Io credo perché si vergognava di farsi vedere morire. I nostri cari pregano in piedi prima del pranzo di Natale, gli ultimi anni si siedono e gli ultimissimi non capiscono cosa gli capita attorno. Non ricordo più la voce dei miei nonni.

E poi ci sono diapositive non replicabili di momenti che furono d’una bellezza lacerante e tenera. Purtroppo ne ho a milioni. Ricordi dolcissimi in grado di devastare vite e rendere impietoso ogni confronto. Ti accarezzano la testa come una bàlia che ti tiene sedato nel viaggio del declino. “Stai tranquillo amore, andrà tutto bene”. Così che non ti cada lo sguardo sulla decomposizione oltre i finestrini.

Ventimila giorni dopo quella foto col piede alzato e la spilletta col simbolo del dollaro sono qui, incassato nello stesso letto di quando ero bambino, sotto le coperte, col rumore del solito topo che da tanto tempo ha preso dimora nel cassone dell’avvolgibile. Che si muove tutta la notte e che stanotte si muove poco e si muove sempre meno. Probabile che il topicida che mio babbo ha messo lì oggi pomeriggio stia facendo effetto. Non saprei aprire il cassone dell’avvolgibile, nemmeno volendo. Che bella scusa. Mentre sono qui che digito su un cellulare, sangue si secca nelle vene d’un inutile ratto, che smette di esistere per non tornare a esistere mai più. Ecco, l’ho sentito di nuovo.

In momenti come questo riesco a pensare solo banalità: che non siamo eterni, che bisognerebbe solo stringerci come fuggiaschi in una botola mentre suole di stivali nazisti passano a pochi centimetri dalle nostre facce impaurite. Invece va bene sprecare il tempo a leccare il culo agli idoli rock e a testare quanto potere abbiamo su chi è dalla nostra parte, quanto possiamo tirare la corda, mettere tempo in mezzo, sempre e comunque, collezionare appuntamenti mancati, non esserci quando c’è bisogno di noi, non perdonare mai, dire vai invece che resta, sempre e comunque. L’orgoglio. La medaglietta di latta che tirate fuori voi falliti che non avete mai avuto una dignità vostra. Non dico a voi, parlo ovviamente degli stramaledetti Lautari.

Che notte tremenda, in perfetta scala a rappresentare questa esistenza per come ce l’hanno fornita: fatta di singoli giorni a dir poco clamorosi che diventa il peggior incubo possibile se la guardi da lontano tutta intera. In notti così non serve a niente nemmeno l’amore, che è solo quello dei quattordici anni, quando pensi che ci saranno solo domeniche pomeriggio passate a provare nuovi gusti di gelato e sterminate metropoli dove perdersi per farsi scoppiare il cuore quando ci saremmo ritrovati e corsi incontro. E se mi dicevano che l’Aldilá non esisteva, io avrei pensato che da lì a che ero vecchio si sarebbero organizzati per costruirlo da qua. Non avrebbero più permesso che si sparisse così. Mi sarei aggrappato impaurito alla manica di mio babbo e gli avrei chiesto se la Banca Popolare dell’Etruria avrebbe potuto fare qualcosa. D’altronde la Banca a Natale regalava cinquantamila lire agli impiegati per un regalo ai figli. Mio babbo mi portava da Bobini Giocattoli. Ricordo il mio primo gioco da tavolo: Doctor! Doctor! Il secondo? Brivido. Il terzo? Topo Trap.

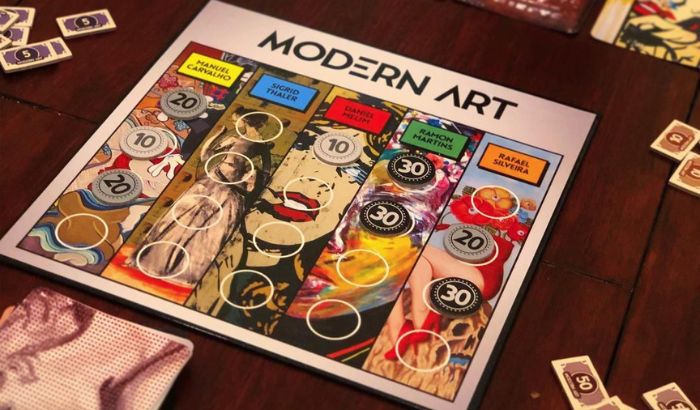

Ora dormo, ma con l’orecchio vigile all’arrivo del corriere che fra qualche ora suonerà il campanello e mi porterà un nuovo gioco da tavolo. Novantacinquemilatrecentottontasei giorni da quella scatola bianca di quel deduttivo della MB, dalla foto dei miei alla pensione Garisenda, dal primo Stecco Ducale della Sammontana, dalla truffa di Maura Livoli a Telemike, da Liquirizia e la sua pallina di Saronni. Perché la vita cari miei è schifosamente meravigliosa. Domani sarà tutto magicamente risolto e imbusterò le carte una ad una, lentamente, con le bustine ad alta grammatura che costano il doppio, così che non si sciupino, che restino come sono. E pure io e tutto quello che ho intorno, con loro.