Sean Combs mi ha cambiato la vita.

Nel 1997, Rolling Stone mi ha mandato a New York per un’intervista a Puff Daddy, o Puffy come si faceva chiamare allora Diddy. Era non molto tempo dopo l’omicidio di Notorious B.I.G. a Los Angeles del marzo di quell’anno, avvenuto a poca distanza dall’assassinio di Tupac Shakur a Las Vegas, nel settembre 1996. Avevano già sparato a Tupac nell’atrio di uno studio di registrazione di Manhattan, alla fine del 1994, nel corso di quella che sembrava una rapina. C’è anche chi pensa che Combs abbia avuto un ruolo in quell’aggressione e chi (tra cui alcuni investigatori) ritiene che sia coinvolto nell’omicidio di Shakur.

Nel 1997 non si sapeva nulla dell’ormai famigerato comportamento di Puffy in privato. Non giravano neppure voci. Se fosse trapelato qualcosa, dubito che Rolling Stone avrebbe voluto parlare con lui come abbiamo fatto o che avrebbe voluto intervistarlo.

In realtà, parlare con Puffy non è stato facile. Ho trascorso ore, con lui, nel suo studio di registrazione di Midtown Manhattan, ma i nostri scambi sono stati brevi e sommari. Abbiamo passato mezz’ora a parlare, a Central Park, e sono andato a trovarlo anche sul set del video di Mo Money Mo Problems. Puff aveva molto da dire, quando aveva voglia di farlo, ma forse non si fidava molto di me o si sentiva sotto pressione.

Dopo qualche giorno, ho comunicato alla redazione che volevo mollare l’incarico e tornare a Los Angeles. Puffy non era così ben disposto al tipo di conversazione necessaria per un articolo.

Quel pomeriggio sono andato in studio per salutare il suo manager. Puffy era lì ed era un po’ incazzato con me. Voleva sapere perché gli stavo mancando di rispetto. Gli ho spiegato che non si era reso abbastanza disponibile per costruire o giustificare un pezzo. Lui allora mi ha portato in un ufficio secondario, dove abbiamo chiacchierato a lungo. È stato molto collaborativo. Quando abbiamo parlato della notte in cui Biggie Smalls era stato ucciso, a Los Angeles, gli ho chiesto quanto fosse stato curato l’aspetto della sicurezza in quell’occasione. «Oh, c’era sicuramente della security extra a Los Angeles», ha detto, «per via dell’atmosfera che traspariva dai media».

Ho iniziato a chiedergli se c’erano state delle minacce, prima di quegli eventi, ma lui ha scosso la testa e ha abbassato lo sguardo sulle mani che teneva incrociate sul grembo.

«Ti racconto tutto di quella la notte», mi ha detto calmo. «Quel giorno Biggie doveva partire per Londra. Non l’ha fatto. Poi avrebbe dovuto andare in studio, ma non ha voluto andarci. Diceva: “Ho finito l’album. Voglio solo fare festa con voi. Voglio divertirmi. Andiamo a questo evento di Vibe. Mi va. Spero di incontrare delle persone, di far sapere che voglio recitare”. Ero orgoglioso di lui: pensava da uomo d’affari e voleva dedicarsi alla recitazione. Così siamo andati alla festa. Lui aveva una gamba rotta, non poteva camminare né ballare, quindi ci siamo seduti».

«Io sono iperattivo per cui di solito, alle feste, mi alzo e inizio a gironzolare. Lui mi ha detto: “Yo, Puff, stasera ti va di stare qui con me tutto il tempo?”. E io ho pensato: “Fico. Ci mettiamo qui e ci rilassiamo”. Mi sono seduto lì. Ci siamo divertiti, alla grande. Tutti ci chiedevano autografi e fotografie. Abbiamo bevuto e ascoltato dischi, seduti al tavolo per tutta la sera. Lui era davvero gentile. Era una persona gentile per natura, ma quella sera lo era in modo particolare. Era… entusiasta. Capisci cosa intendo? Era fiero di sé, parlava di come sarebbero state le cose all’uscita dell’album e di come sarebbero andate meglio. Diceva: “Mi ameranno”. Parlava della West Coast e diceva: “Non vedo l’ora che sentano il brano Going Back to Cali, così capiranno che non provo altro che amore per loro”. Si sentiva bene, perché il successo lo aiutava ad affrontare i momenti difficili, la merda che si deve ingoiare. Quella sera si sentiva sollevato. Sarebbe tornato sulla scena, avrebbe rappato e si sarebbe divertito di nuovo».

«Quando la festa è finita, lui era ancora lì che parlava e diceva: “Yo, Puff. Questa volta sarà grandioso. Non vedo l’ora. Ce la faremo davvero”. E io: “Ok, ma dobbiamo andarcene da qui”. Così siamo usciti nel parcheggio e la mia macchina era davanti alla sua. Ho girato a destra, lui ci seguiva, ma non era proprio dietro di noi. Così siamo arrivati a un semaforo e l’abbiamo aspettato. L’auto si è avvicinata e abbiamo superato il semaforo.

Mentre attraversavamo l’incrocio, ho sentito degli spari. Mi sono abbassato. Ho pensato che qualcuno stesse sparando: ero già stato a feste in cui la gente faceva cose così, sparava in aria. Non ho pensato che qualcuno mi stesse sparando, ma d’istinto mi sono abbassato. Poi qualcuno nella mia auto si è voltato dicendo che l’auto di Biggie era stata colpita. Sono saltato fuori dalla macchina ancora in movimento. Sapevo che, se la sua auto era stata colpita, lui era ancora dentro, perché non riusciva a camminare.

Così sono corso verso la macchina: erano rimasti solo lui e il suo migliore amico. Tutti gli altri erano saltati fuori e scappavano. Il suo migliore amico, Damion, era lì e Biggie era accasciato sul sedile. Ho provato a spostarlo, perché era molto grosso ed era incastrato sotto al volante. Io e Damion abbiamo tentato di spingerlo via e ho urlato di chiamare un’ambulanza. Ho chiesto: “Dov’è l’ospedale?”. Hanno risposto che era a un paio di isolati da lì. L’abbiamo spostato e siamo partiti. Gli parlavo, lo toccavo. Non sentivo nulla. E dato che avevo già visto delle persone morire, capivo che era andato. È una sensazione che non riesco a descrivere. Non è un dono di cui vado fiero. Pensavo: “Cavolo, mi sa che è morto”. Lo dicevo tra me e me. Siamo arrivati all’ospedale e l’abbiamo portato dentro. Siamo rimasti lì per circa mezz’ora, poi sono arrivati i dottori e ci danno la notizia. Ero rimasto in ginocchio a pregare per tutto il tempo. Ero bloccato. Non riuscivo a capire. Tutto era stato velocissimo. Non era vero. Non riuscivo a crederci. Ma il peggio doveva ancora venire. Ho fatto chiamare a Damion la madre di Biggie. Poi, mentre stava per darle la notizia, è crollato. Allora ho dovuto dirglielo io. Ho dovuto calmarla e cercare qualcuno che andasse a casa sua».

«Proprio in quel momento ho iniziato a capire, ma ero ancora sotto shock. Era la fine. Mi hanno riportato in albergo e sono svenuto. Volevo solo dormire. Poi mi sono svegliato e tutti erano nel panico, mi dicevano di andarmene da Los Angeles, ma io non riuscivo a muovermi. Ero bloccato. Non volevo lasciarlo lì. Non avevo ancora pianto, perché non volevo veramente accettare la cosa. Poi stavo per imbarcarmi su un aereo: l’ho visto mentre si avvicinava e allora sono crollato. Stavo per lasciare Los Angeles senza il mio amico, capisci? Sarebbe rimasto lì, all’obitorio, steso. Quella cosa mi ha mandato fuori di testa. Stavo salendo su un aereo, il mio amico era in un obitorio, morto. Era tutto un gran casino. Avrei solo voluto che lui fosse con me, seduto lì, mentre tornavamo a New York: avrei dormito un sacco e mi sarei svegliato come se fosse stato tutto un sogno».

«Ecco cosa è successo quella sera. Non abbiamo litigato con nessuno. Nessuno ci ha guardato male. Non siamo andati a sbattere contro nessuno. Non avevamo con noi persone che cercavano rissa o cose del genere. Lui non aveva ricevuto minacce da nessuno. Niente di tutto questo».

Mentre Sean Combs diceva queste cose, mi sono subito reso conto che non mi era mai capitata un’intervista così. Il suo racconto, fatto a bassa voce, era stato avvincente, orribile e straziante. Ho convinto il magazine a pubblicare le parti più salienti di quella conversazione senza alcun mio commento e senza attribuirle a nessuno. Ho detto: «I lettori sapranno chi sta parlando, chi sta raccontando la storia».

Alla fine l’articolo ha funzionato. Sono stato molto contento di aver scritto quel pezzo e poi uno su Tupac, dopo il suo assassinio.

Un po’ di tempo dopo, il mio agente mi ha contattato dicendomi che Puffy voleva che io facessi da ghost writer per la sua autobiografia. Ho risposto che non ero interessato. Avevo appena ottenuto un contratto per un lavoro sull’argomento su cui più desideravo scrivere, dopo la mia autobiografia Shot in the Heart: un diario di viaggio sulla vita di Joseph Smith, il fondatore dei Santi degli Ultimi Giorni. «Ma Puffy pagherà di più». Ho detto che non mi importava, perché mi avrebbe impedito di lavorare al libro sui mormoni per almeno due anni. Allora il mio agente ha chiamato la mia casa editrice e li ha convinti a rimandare il libro su Smith fino a quando non avessi terminato quello per Puffy. Così mi sono trovato a un bivio: o Puffy o niente.

La mia amica Elaine Schock, che era vicepresidente alla RCA Records, mi ha chiamato da New York per consigliarmi, e con una certa insistenza, di non imbarcarmi in questa impresa. «Non è roba per uno scrittore del tuo calibro», mi ha detto. Ne abbiamo parlato più volte e gliene sarò sempre grato (Elaine ed io ci saremmo sposati nel 2009). Eppure sentivo di dover ignorare il suo consiglio tanto accorato. Così a gennaio del 1999 sono partito per New York, dove avrei passato un anno a condurre interviste per il libro. È stato un errore.

Quell’anno ho vissuto a Manhattan, in un piano alto di un condominio tra la 33ª Strada e la 1ª Avenue. Dal mio soggiorno vedevo l’Empire State Building e le Torri Gemelle. Passavo ore con Puffy, nel suo studio, quasi ogni giorno, ma lui non aveva mai il tempo di parlare. Spesso c’era Jennifer Lopez ed era amichevole. Ma Puffy era sfuggente. Durante l’anno in cui sono stato lì, abbiamo parlato in tutto due ore, un paio di giorni dopo il suo arresto per aver aggredito Steve Stoute, un dirigente discografico che avrebbe picchiato usando un telefono e una sedia, oltre che prendendolo calci e pugni. Puffy ha voluto raccontarmi la sua versione dei fatti, ma la cosa è finita lì. Non abbiamo mai fatto un’altra intervista.

Mentre ero a Manhattan, ho ricevuto una telefonata da un redattore di George, la rivista fondata e diretta da John Kennedy Jr. Mi chiedeva se mi interessasse parlare con il senatore repubblicano dello Utah, Orrin Hatch, per un servizio. Si diceva che Hatch avrebbe provato a candidarsi per il suo partito alle presidenziali. Siccome ero mormone, nella redazione di George si chiedevano se, magari, avrei potuto instaurare con Hatch un’intesa che rendesse interessante l’intervista. Ne ho parlato a Puffy e mi ha detto che era ok se mi prendevo un paio di giorni per andare a Washington D.C.

Il mio primo incontro con Hatch è avvenuto durante il processo di impeachment in Senato contro il presidente Bill Clinton. Hatch ha fatto in modo che, dopo la nostra prima conversazione, potessi assistere al processo dalla tribuna del Senato. Nel corso della sessione pomeridiana dell’udienza, ho notato una chiamata persa sul mio cellulare. Durante una pausa ho richiamato: Puffy voleva sapere dove fossi. Aveva bisogno di me per una cosa importante. Gli ho ricordato che ero a Washington per vedere Hatch. Non gli importava. Mi voleva di nuovo nel suo studio di Manhattan. Sono tornato all’hotel di Washington, ho fatto le valigie, ho preso un aereo ed entro sera ero di nuovo in studio da lui.

Alla fine lì c’era una donna con cui Combs voleva che io parlassi. Era stata una cara amica di suo padre, Melvin, mancato quando Puffy aveva tre anni e sua madre era incinta di un altro figlio. Per anni Combs ha sentito dire che il padre era morto in un incidente automobilistico. «Non ho saputo come era davvero morto fino a quando non ho avuto più o meno 14 anni», mi ha detto. «Poi crescendo ho imparato a conoscere la vita di strada e a capire chi era uno spacciatore e che aspetto aveva. Mia mamma diceva che mio padre era morto in un incidente d’auto, ma allo stesso tempo sentivo sempre dire quanto stavamo bene a quei tempi: le pellicce, noi che eravamo gli unici ad avere una Mercedes-Benz s Harlem e tutto il resto. E sentivo anche cose da altre persone. Quando ho iniziato a fare due più due, mi sono detto: “Ma dai, amico, mio padre faceva lo spacciatore o roba del genere?”. Poi sono andato in biblioteca, ho fatto delle ricerche e ho scoperto che era il più grande, ai suoi tempi. C’erano articoloni sui giornali, quando è morto. Gli avevano sparato. Era a Central Park West, nei quartieri alti, e gli hanno sparato in testa».

«È stato un passaggio di potere. Lui era il re, ma era venuto tempo di un nuovo sovrano. Era il momento del prossimo capo. Questa era la vita che faceva. Su di lui ho sentito che era un brav’uomo e tutto il resto, ma era un trafficone. Scommesse, spaccio, cose così. Comunque non era un gangster».

La donna che mi aspettava quella sera nello studio di Puffy era un’amica di Melvin. Sapeva che Puffy aveva delle domande su come e perché era morto il padre. Voleva dirgli quello che sapeva, ma lui aveva degli impegni e le ha chiesto di riferire tutto a me. Quella sera ho parlato per ore con lei, più a lungo di quanto avessi mai fatto con Puffy durante quell’anno. Ma quello che mi ha raccontato era sconclusionato e poco chiaro. L’ho detto anche a Puffy e gli ho consegnato delle copie dei nastri. Dopo un paio di giorni ha smesso di parlarne. Dopo quel viaggio a Washington, mi sono reso conto che non potevo rischiare di allontanarmi da New York, nel caso in cui a Puffy fosse venuta l’ispirazione per parlarmi.

A volte, infatti, succedeva. Mi arrivava una chiamata per incontrarlo da qualche parte, saltavo su un taxi e mi dirigevo lì, ma prima di arrivare ricevevo un’altra telefonata. Era successo qualcosa. In autunno, dopo tante session rimandate e ore improduttive trascorse nel suo studio di registrazione, ho esposto le mie perplessità al suo manager. Mi ha detto: «Forse dovremmo pagarti il saldo e rimandarti a Los Angeles».

Verso Natale, senza il materiale necessario per portare a termine un libro, me ne sono tornato definitivamente a Los Angeles. Puffy non era contento e voleva che io tornassi a New York, ma al mio agente ho detto un «No» deciso. Una settimana dopo, Puffy è stato arrestato per un incidente al Club New York: durante una sparatoria nel bel mezzo di una festa, una donna, Natania Reuben, era stata colpita al volto. Lei ha dichiarato che era stato Puffy a sparare il proiettile. Combs è stato arrestato e, nel marzo 2001, una giuria l’ha assolto. Alla fine mi sono reso conto del fatto che nulla di tutto ciò mi aveva sorpreso: né l’incidente della sparatoria, né l’assoluzione. Non avevo mai visto armi, quando ero con Combs, e non avevo mai percepito sentimenti ostili o violenti da parte sua, ma quelle accuse mi parevano verosimili. Ero felice di non essere tornato a New York quella settimana: se l’avessi fatto, probabilmente sarei stato a quella festa con Puffy.

Poi lui mi ha fatto causa perché non ero tornato a New York (la notizia è finita in prima pagina sul New York Times). Alla fine ho risolto, ma la faccenda si è trascinata per un po’ e, di conseguenza, il progetto su Joseph Smith è sfumato. Per parecchio tempo non sono più riuscito a scrivere.

Quando, nel corso dell’ultimo anno e mezzo, hanno iniziato a emergere le accuse nei confronti di Diddy di abusi e violenze sessuali, è capitato che giornalisti o redattori mi chiedessero cosa potessi raccontare della mia esperienza con Puffy. Ma la verità è che non avevo nulla da rivelare. Non ho mai visto quel lato di Combs, non ho mai sentito nemmeno una parola sulle sue azioni, sulla sua vita (a quanto pare) non così ben nascosta, fino a quando non ne siamo venuti tutti a conoscenza. Più di ogni cosa, ho trovato Puffy distaccato e, in tutta sincerità, noioso. Non potevo regalare nessun altro spunto ai giornalisti che mi chiamavano, se non che gli aspetti peggiori di una persona possono restare confinati in un mondo segreto e privato, finché qualcosa non buca il velo che li nasconde.

Ripensandoci, mi domando se la fortissima reticenza di Combs a parlare con me fosse dovuta al fatto che la sua vita privata non gliene lasciava il tempo o se, semplicemente, non volesse raccontare che tipo di persona stava diventando. Non è mai stato maleducato o scortese con me, né l’ho mai visto esserlo con altri, ma evidentemente c’erano molte cose che non percepivo. Puffy mi pareva una persona che sembrava sempre triste. Mi chiedevo cosa lo tormentasse. L’avevo scritto alla fine dell’articolo per Rolling Stone US del 1997, mentre descrivevo il nostro addio: «Ci stringiamo la mano e ci salutiamo sul marciapiede, ma prima ancora che io mi giri per andarmene lui è di nuovo al cellulare. C’è un lavoro urgente. Mi volto a guardarlo e rimango colpito da quanto possano essere malinconici i suoi occhi, anche se continua a costruire il suo impero. È lo sguardo di chi, per quanto abbia guadagnato, ha perso qualcosa e non lo riavrà mai più».

Se mi guardo indietro, ne conservo un ricordo amaro, ma anche ironico: nel corso dell’anno successivo all’articolo su Rolling Stone US, diverse persone mi hanno detto che lo consideravano una delle cose migliori che avevo mai scritto per il magazine. Un collega che sapevo non essere un fan del mio lavoro mi ha detto: «Devo riconoscerlo. Era davvero un pezzo che lasciava il segno».

Sì, credo che lo fosse, ma adesso sono io a esserne turbato. Mi sono reso conto che lo sguardo di Puffy, quel pomeriggio per le strade di Manhattan, era profetico di ciò che lo attendeva. Adesso ha tutto il resto della vita per essere triste, ma la sua vita non sarà mai infelice quanto quelle delle donne e degli uomini che dicono di avere subito abusi orribili da parte sua. Non credo che Diddy se la caverà, ma è anche vero che sono successe un sacco di cose che io non avevo previsto.

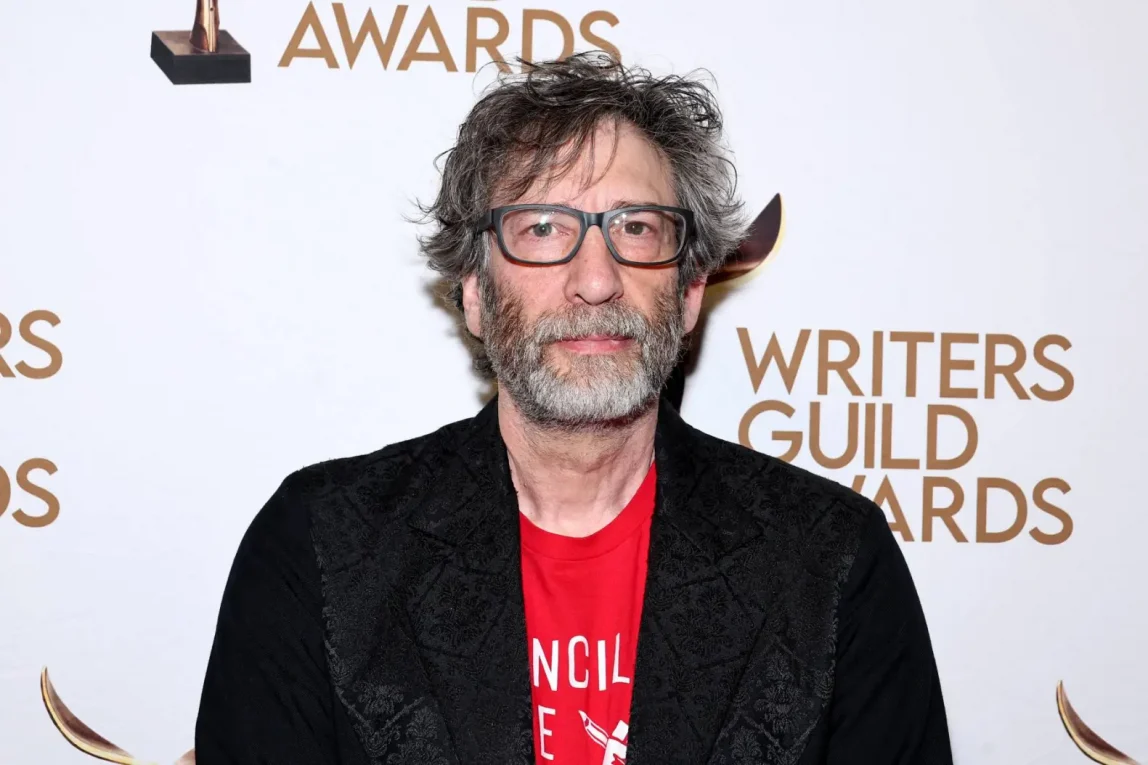

Neil Gaiman

Quello che ho da dire sul conto di Neil Gaiman mi rattrista profondamente e fa sì che il resto di questo pezzo sia una delle cose più difficili che io abbia mai scritto.

Ero amico di Neil. Intorno al 1990 ho fatto il primo articolo su di lui e su Sandman mai uscito negli Stati Uniti. Pensavo che le sue storie fossero straordinariamente originali e che avesse una fantasia e un’intelligenza incredibili. All’epoca ho scritto: «Sandman della DC Comics è uno dei volumi più radicali a uscire in ambito di fumetti mainstream. Scritto da Neil Gaiman, l’autore più prolifico e poetico che il fumetto britannico abbia prodotto dai tempi di Alan Moore, Sandman è la storia del dio dei sogni (o, come lo descrive Gaiman, “una personificazione antropomorfa dei sogni”), che cerca di portare ordine nel regno della notte. Entrando nei luoghi oscuri in cui sognano dèi, demoni, succubi e fragili esseri umani, Sandman deve anche lottare con le loro sofferenze e le speranze più segrete».

Quando ero in Inghilterra andavo a trovare Neil e lui veniva da me quando era in America. Nel 1994, durante un tour negli Stati Uniti per il mio libro Shot in the Heart (una cosa che trovavo estenuante e deprimente), Neil è venuto a un mio reading a Minneapolis. Si era trasferito dall’Inghilterra e ora viveva vicino alle Twin Cities. Quello è stato, forse, il più importante di tutti i miei reading: si è svolto in una sala con gradinate, un coro di cantanti donne si è esibito subito prima e, quando ho detto ai presenti che ero contento che ci fosse anche Neil Gaiman, dalla loro reazione ho capito che sapevano bene chi lui fosse e la cosa mi ha molto gratificato. Dopo, Neil e io abbiamo fatto una lunga cena al piano alto di un hotel. Non ricordo i particolari della conversazione, ma rammento che ciò che mi ha detto sugli sviluppi futuri della storia era molto complicato. Più tardi, mentre la sua assistente mi riaccompagnava in albergo, ci ha raccontato che aveva passato la serata a guardare l’inseguimento di O.J. Simpson sulle autostrade di Los Angeles. Ha detto che era una delle cose più surreali a cui avesse mai assistito: «Come le tue storie, Neil».

Sono rimasto in contatto con Neil. Siamo andati a Disneyland (era la sua prima volta) con la moglie di allora e il figlio. Quando il bambino si è perso per qualche minuto tra la gente che affollava il parco di divertimenti, lo spavento di Neil era palpabile, così come il suo affetto e il suo sollievo quando l’abbiamo ritrovato.

Quando Neil e DC Vertigo mi hanno chiesto di scrivere un’introduzione al volume finale delle ristampe hardcover di Sandman, sono stato molto contento. L’ultima volta che ho visto Neil è stato nel maggio 2019, alla prima di Good Omens, al cimitero di Hollywood. Abbiamo continuato a scriverci e-mail, a volte ci siamo parlati pubblicamente su Facebook e speravamo di incontrarci di nuovo, ma non è successo. Non ho mai conosciuto la sua seconda moglie, Amanda Palmer, anche se Neil mi ha invitato a trovarlo nella sua nuova casa di Woodstock, New York, che un tempo era appartenuta al manager di Bob Dylan: «Ho comprato la casa dove viveva Albert Grossman, dove è stata scattata la foto di copertina di Bringing It All Back Home».

Come tutti, l’anno scorso non ero assolutamente pronto quando sono emerse le accuse di molestie, ovvero i suoi presunti abusi di Neil su numerose donne. Quelle storie non si conciliavano con l’uomo che io avevo conosciuto, rispettato e apprezzato per anni. Quel Neil Gaiman era gentile, colto, brillante e attento agli altri. Il Neil Gaiman ritratto in un articolo del New York Magazine di gennaio non gli somigliava in nulla, eccetto che nella reputazione ormai devastata (in una dichiarazione pubblicata sul suo sito web, dopo l’uscita di quell’articolo, Gaiman ha affermato: «Non ho mai avuto rapporti non consensuali con nessuno. Mai»).

La differenza tra i due Neil è inspiegabilmente netta, persino scioccante. Le persone, come ovvio che sia, hanno dei risvolti che tengono segreti e la loro vita sessuale, a volte, resta nascosta. Non tutti questi segreti ci devono riguardare: il sesso è una faccenda complessa e parte di ciò che può renderlo eccitante è la presenza di elementi peccaminosi, persino dissoluti.

A volte è solo la segretezza dell’infedeltà a dare la scossa. Altre lo è il sesso con più partner, magari nella stessa stanza e contemporaneamente. Venire a conoscenza di queste pratiche può cambiare il modo in cui vediamo qualcuno. Di sicuro l’infedeltà può cambiare la percezione di una persona da parte di molti. Fiducia tradita, bugie, matrimoni in frantumi, famiglie rovinate… sono cose dolorose e gravi. Ma ciò di cui Neil è accusato si spinge ben oltre l’inganno, la cattiveria o l’infedeltà e va ben oltre i confini di una moralità discutibile. Neil è accusato di qualcosa che ci turba e che rovina la stima che avevamo per la sua profondità e la sua arte, perché la profondità e l’arte non giustificano la distruzione delle vite altrui. Non sono una licenza per imporre qualcosa a chi è giovane, confuso, vulnerabile e fiducioso, ma non consenziente.

Non contano affatto, quando l’artista ferisce o distrugge o snatura l’innocenza. Se qualcuno pensa che la sua profondità lo autorizzi a compiere queste azioni, allora non possiede alcuna profondità in cui si possa credere o di cui sia possibile fidarsi.

Nel 1990 Neil mi ha detto: «Sandman non è sempre un libro horror, anche se l’horror molto spesso è una bugia che dice la verità sulle nostre vite; in quel senso è essenzialmente un genere positivo. In realtà vorrei che le storie fossero varie e imprevedibili proprio come i sogni, il che significa che Sandman dovrebbe essere disposto a seguire ovunque il subconscio umano, anche nel regno più oscuro delle interiorità».

«L’horror molto spesso è una bugia che dice la verità sulle nostre vite».

Non riesco a togliermi dalla testa queste parole. A volte le nostre bugie raccontano le nostre verità in modi che non avevamo previsto. A volte l’orrore della vita reale può essere l’unica cosa per cui veniamo ricordati. A volte il nostro orrore raggiunge e devasta gli altri e, quando accade, le nostre bugie, per quanto elaborate, non potranno fare nulla per redimerci.

C’è una frase in cui chi ha nascosto il proprio alcolismo o qualche dipendenza si è inevitabilmente imbattuto. Dice: “Sei corrotto tanto quanto lo sono i tuoi segreti”. In parte significa che i fardelli che ci trasciniamo dietro, in particolare quelli legati a verità taciute, possono contribuire alla nostra distruzione psicologica, quando sono troppo segreti e intimi. Prima o poi usciranno fuori. Quando accade, può anche essere che vi regalino quel tipo di epifania decisiva che, se seguita dalle azioni, vi porterà in un posto migliore e a essere persone migliori. Sempre che siate fortunati e saggi.

Ma ci sono dei segreti che non sono in grado di liberare chi li custodisce. Anzi, al contrario. Se abbiamo consapevolmente fatto del male a qualcuno; se gli abbiamo rubato qualcosa, comprese la speranza e la fiducia; se abbiamo fatto scempio del suo spirito; se abbiamo aggredito il suo corpo… Questi sono segreti che vogliamo restino tali. Se vengono alla luce, possono portare alla devastazione del nostro nome, del nostro status, della nostra carriera, delle nostre prospettive per il futuro. Lo svelamento di certi segreti potrebbe costare, a chi li custodisce, ricchezza e prestigio. Potrebbe cancellare tutto ciò che ha fatto. Potrebbe persino togliergli la libertà.

Il problema con i segreti è questo: vengono sempre a galla. Quando succede, possono distruggere chi li custodiva. E spesso è giusto che succeda.

Quella in cui viviamo è un’epoca strana, terribile e imprevedibile. Diddy e Neil Gaiman pagheranno il giusto prezzo se saranno giudicati colpevoli. E comunque hanno già iniziato a farlo. Non tutti riescono semplicemente a custodire i loro segreti ed evitarne le conseguenze. Qualcuno ce la fa, certo, ma non dovrebbe succedere.

Non è forse quello in cui ancora crediamo?