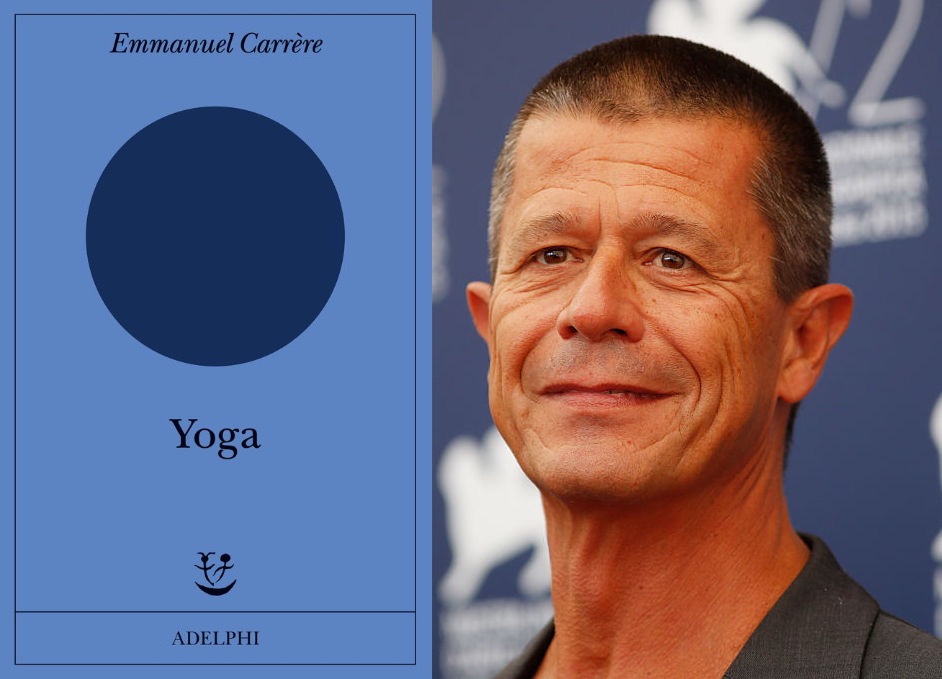

Yoga di Emmanuel Carrère è un libro che aspettavo con grande impazienza. Pubblicato in originale ormai quasi un anno fa, si può dire che non vedessi l’ora di leggerlo. Non so quanto sia giusto, oggi, non vedere l’ora di farsi spiegare il mondo e la vita da un maschio bianco borghese benestante, incarnazione assoluta del privilegio. Non lo dico ironicamente, davvero non so se abbia davvero senso nel 2021, nel poco tempo che abbiamo da dedicare alla lettura, scegliere di affidarsi a una voce di questo tipo e non ad altre più significative in un mondo sempre più diverso e complicato. Ma non posso farci niente, sarà una debolezza, sarà che non possiamo essere sempre perfettamente corretti, ma il fatto è che i libri di Carrère mi hanno sempre appassionato. Mi piace la sua voce, il modo in cui si districa tra i pensieri e li svolge, mi piacciono le ore che passo in sua compagnia. Al punto da coinvolgermi nella lettura di interi volumi su temi che, senza la sua mediazione, forse non mi avrebbero interessato granché: insomma, stiamo parlando di uno che è riuscito a farmi leggere 428 pagine sulla vita di San Paolo e sulle origini del cristianesimo.

Uno dei modi in cui Carrère riesce a coinvolgere è quello di parlare sempre, tanto, dei fatti suoi; anche quando il tema principale a cui si sta dedicando è tutt’altro, che sia la vita di un guerrigliero russo o di un assassino francese. In questo caso invece sapevamo che avrebbe parlato proprio di sé. C’è un elemento che possiamo chiamare affetto (se vogliamo guardarla in senso positivo) o voyeurismo nell’interesse che penso che io e molti come me abbiamo sviluppato per la sua vita, che del resto non si è mai fatto remore a rovesciare sulla pagina. Conosciamo i suoi gusti sessuali, il suo passato, le sue relazioni, i suoi figli, la sua storia familiare, le sue crisi, i suoi dubbi.

Confesso anche una cosa: ho sempre pensato che nel suo raccontarsi in negativo ci fosse anche una buona dose di autocompiacimento. Insomma: sei uno degli scrittori più letti d’Europa, sei una celebrità, sei ricco, hai successo con le donne, hai sempre vissuto in una famiglia agiata, non hai mai avuto veri grandi traumi, nonostante l’età non hai perfino mai dovuto affrontare lutti importanti. Non riesco a non vedere un po’ di affettazione nel tuo autocommiserarti. Ho sempre pensato a quella scena di Ecce Bombo in cui Nanni Moretti dice alla sua fidanzata “Come sono fatto male, come mi disprezzo!”, quando Carrère si lamenta di non essere capace di amare. Qui però, sin dalle premesse arrivate a noi al tempo dell’uscita francese del libro, il quadro diventava un po’ più estremo e difficile da classificare come autocommiserazione: si parla di quattordici elettroshock per curare una grave depressione legata al bipolarismo. Insomma, anche con tutti i pregiudizi del mondo è difficile stavolta non pensare che ci si trovi di fronte a un disagio reale. E torna in ballo quello che possiamo chiamare voyeurismo o affetto, la curiosità di saperne di più, di capire che cosa è successo, come ce lo racconterà, come ha affrontato e interpretato questa situazione.

Il libro parte dall’ammissione di un fallimento, o quantomeno da un cambio di programma: se inizialmente Carrère voleva produrre un agile pamphlet sui benefici che yoga, meditazione e tai chi hanno portato alla sua stabilità mentale, le cose poi sono andate diversamente, sono successe un sacco di brutte cose e di conseguenza anche quel progetto ha preso tutt’altre strade, quelle che hanno portato poi al libro che ha effettivamente scritto e che ci troviamo in mano.

Il punto di partenza è una seduta di Vipassana, una specie di versione hardcore di un seminario di meditazione, nella quale c’è il divieto assoluto di parlare per dieci giorni. Ai primi giorni di questo seminario, quelli che Carrère frequenta prima di essere chiamato a casa per la morte del compagno di un’amica durante l’attentato di Charlie Hebdo, sono dedicate le prime 146 pagine del libro. Che non sono poche. Ma è Carrère, è il Carrère che conosciamo, che esplora a modo suo il senso di quello che sta facendo, di quello che ha fatto frequentando quelle discipline per un decennio, e di cosa queste significhino in senso assoluto. Insomma, è il Carrère che riesce a rendere interessante anche un tema sul quale probabilmente non vorremmo leggere un libro. Dopo 146 pagine arriva però anche una conclusione inaspettata, che a noi occidentali superficiali, poco spirituali e intrisi di un altro tipo di cultura, fa venire la tentazione di esplodere in un applauso liberatorio come il pubblico costretto alla visione della “corazzata Kotiomkin” nel secondo tragico Fantozzi. Ci viene da annuire con decisione quando dichiara che forse quanto c’è di sporco e di brutto e di oscuro nell’animo umano non si può eliminare con leggerezza, e che forse Dostoevskij ha capito dell’uomo più di quanto non abbia capito il Dalai Lama.

È il modo che Carrère ha di introdurre quello che succede dopo: siamo solo a un terzo del libro, e successivamente Carrère deraglia, e il libro con lui. Ci sono l’attentato e la morte dell’amico, ma soprattutto c’è una grande, profonda, crisi personale che riporta a galla tutti i problemi che pensava di essersi lasciato alle spalle, tutti i demoni più terribili, tutto quello che può mettere in discussione una persona. E qui c’è il primo, grosso problema del libro. Sappiamo, perché lo ha raccontato lei stessa, perché ce lo dicono le cronache, perché sono uscite decine di articoli, che un elemento cruciale di questa enorme crisi è la separazione di Carrère e della sua compagna Hélène Devynck. Ma lui non ce lo dice mai. Ce lo fa intuire, ma ci dice che sono cose che non può raccontare perché coinvolgono altre persone. È un buco. Un buco gigantesco nel cuore del libro, che ne va a minare tutto l’impianto, tutto il senso. Ci si chiede se fosse possibile effettivamente raccontare questa storia senza poter toccare quel tema: Carrère lo ha fatto, ed è un esperimento interessante. C’è comunque molto materiale, molta verità, molta introspezione, molti spunti di riflessione per il lettore. Ma c’è anche un buco che non si può fare finta di non vedere.

Ora sappiamo che più che per scrupoli di riservatezza, il motivo per cui manca tutta quella parte è un più prosaico contratto firmato nel contesto del divorzio, e se la compagna di Carrère ha comunque avuto molto da recriminare sul libro – non è vero che non ha scritto di lei per delicatezza, ha omesso cose che lo avrebbero messo in cattiva luce, ha romanzato e inventato parti cruciali – è difficile pensare a come avrebbe potuto escluderla dal testo più di quanto abbia fatto. (L’unico momento in cui è presente è quando, verso la fine, riprende una pagina da Vite che non sono la mia, una pagina in cui parlava di lei e in cui esprimeva la sua speranza di restare insieme per sempre; chiude il capitolo dicendo che poi non è andata così).

Alla parte della crisi, con i confusi ricordi del ricovero e delle sedute di elettroshock, segue una lenta rinascita, raccontata soprattutto attraverso un’esperienza sull’isola di Leros, dove Carrère si reca per la crisi dei migranti. È una parte problematica per via delle implicazioni etiche che porta l’avere romanzato su un tema del genere, ma è anche la parte più esplicitamente romanzata. Se pure Carrère ci dice che per lui la letteratura è sempre stato il luogo in cui non si mente, qui a un certo punto ci rivela spontaneamente di avere inventato. Che l’incontro che racconta con una operatrice del posto è in gran parte inventato, e in seguito si verrà a sapere (ma non dal libro) che addirittura tutta l’esperienza a Leros, raccontata come svolta quasi in una terapeutica solitudine, e protratta per mesi, è in realtà durata pochi giorni, prima della crisi, e che con lui c’era proprio la compagna. Insomma è pura letteratura: Carrère prende elementi della vita reale, in primis l’ambientazione, e a partire da questi costruisce una narrazione finzionale ma funzionale a quello che vuole raccontare, a un percorso di rinascita o perlomeno di miglioramento, all’ingresso di una luce, a uno sguardo più positivo sul mondo. È una scelta che è stata molto criticata, ma per quanto mi riguarda riesco ad accettarla: posto che il libro si fa romanzo, diventa fiction, lo trovo uno stratagemma riuscito, un buon modo per cavarsi dal buco in cui si era ficcato. Trovo meno risolta la parte della crisi, per via della gigantesca omissione che per forza di cose ha dovuto applicare. In questo caso forse l’omissione ha complicato le sorti dell’opera più di quanto non abbia fatto la menzogna.

Insomma, Yoga è un libro con dei difetti. Evidenti, espliciti. Possiamo considerarli solo come tali o come elementi portanti del suo fascino: è una testimonianza, una testimonianza privata e personale, scritta da una persona che ha vissuto delle difficoltà, e queste difficoltà si rifrangono nel testo, e nella stessa operazione della sua scrittura. Comunque la si voglia vedere, personalmente posso dire che ho trovato Yoga una lettura piacevole e perfino paradossalmente rilassante, nonostante i fatti anche tremendi che vengono raccontati. Ho trovato una sorta di pulizia della mente nello staccarmi dal chiacchiericcio dei temi quotidiani per dedicarmi per un po’ di ore a farmi raccontare dalla viva voce di un grande scrittore le sue riflessioni sul senso della vita. Fosse anche solo questo, non è poco. Non è proprio quello che chiediamo alla letteratura?