Dura la vita del batterista rock, non credete? Sempre dietro le pelli e soprattutto dietro tutti gli altri della band, che si prendono le luci della ribalta. E se è vero che nel tempo questo luogo comune è stato piano piano sfatato e il ruolo del batterista è diventato più centrale, rimane il fatto che per farsi notare il più delle volte devono cambiare strumento e posizione sul palco. Esempi plateali sono Dave Grohl che per trovare un posto al sole ha dovuto fondare i Foo Fighters e mettersi a cantare chitarra a tracolla, o Phil Collins che alla fine ha lasciato le pelli a qualcun altro per darsi al canto.

La morte recente di Charlie Watts ha riaperto questo eterno enigma: i batteristi sono o no considerati? Se sono ipertecnici forse sì e questa è un’assurdità perché non è tutto oro quello che luccica quando si tratta di feeling. Se invece fanno quello che si sentono di fare, ecco che sono apostrofati come pippe. In ogni caso, sia dotato di tecnica o meno, il batterista deve sgomitare non poco per far valere la propria caratura da solista, perché altro luogo comune è che i batteristi non sanno fare canzoni. Ed ecco che abbiamo voluto stilare una lista di 10 dischi solisti di batteristi rock che hanno provato a mettersi sulla pedana più alta e a dire la loro, nel bene e nel male. Vediamo cosa ha da dire questo manipolo di coraggiosi sfatatori del mito.

1“Charlie Watts Jim Keltner Project” Charlie Watts Jim Keltner Project (2000)

Dopo anni in cui la sua figura è sempre in qualche modo rimasta all’ombra di Jagger & company (tranne per chi davvero ne sapeva di musica), ecco che Charlie Watts alla sua morte è diventato come per magia il miglior batterista del pianeta. Un’ipocrisia di coccodrilli che ancora una volta ci mostra quanto c’è ancora da fare per capire il reale valore di chi siede dietro ai tamburi. Ancor di più nel caso di Watts, perché a parte le radici nel jazz e a parte i suoi inciampi che rendevano la musica degli Stones così “sbronza”, ha dimostrato di saper sperimentare con i suoni nuovi. Esempio è questo suo eccellente album del 2000 diviso con il sodale session man Jim Keltner. Progetto iniziato da quest’ultimo e poi evoluto in una sinergia tra i due unica, unisce il drumming preciso e stiloso di Watts a delle sequenze campionate di batteria di Keltner alle quali si uniscono suoni elettronici, filtri sporchi, arie mediorientali, poliritmie africane. Il titolo di ogni brano è tratto dal nome dei batteristi jazz che hanno fatto la storia dello strumento: nei due anni di gestazione i due sovente andavano a vedere dal vivo virtuosi jazz della batteria (tra i quali alcuni veterani della materia), ispirandosi alle loro gesta per comporre. Il risultato non è però nostalgico; al contrario è come se i Four Tet avessero preso la macchina del tempo e spuntassero negli anni ’50/60 rivoluzionando le nozioni conosciute della tecnica batteristica. Elettronico, digitale, analogico, acustico e soprattutto suonato col sudore della fronte, il disco è la sintesi di un’attitudine musicale curiosa e con l’occhio oltre il tempo e i generi, fresca come non ti aspetti da due personaggi attempati che in teoria potrebbero già essere sazi di musica e invece hanno ancora fame d’avanguardia tanto che – fidatevi – farebbero ballare anche dei pischelli ai rave.

2“Stop and Smell the Roses” Ringo Starr (1981)

Di tutti i batteristi della storia del rock Ringo Starr è stato sempre quello più bistrattato: solo in tempi recenti ha goduto una certa rivalutazione per il suo drumming essenziale ma sempre efficacissimo che anticipa certe cose del post punk più grezzo così come certi groove hip hop (vedi i campionamenti a cura dei Beastie Boys). Ed è stato uno dei primi batteristi a decidere di intraprendere una carriera solista mettendosi alla prova come interprete e autore, cosa che nei Beatles faceva in modo sporadico, forse ingiustamente. La sua voce è in effetti personalissima e calda, ora ironica e cazzona ora da crooner post Sinatra, e la sua musica, sempre influenzata dal country, più vicina a Marc Bolan (di cui era amicissimo) che alle nostalgie beatlesiane. Il suo disco invecchiato meglio è Stop and Smell the Roses dell’81. Contiene brani scritti dagli altri Beatles, che già nei lavori precedenti erano adusi regalargli delle tracce, ma se in passato veniva il dubbio che quelle affidate al batterista fossero cose minori, se non addirittura scarti, in questo caso l’ispirazione è al massimo grado. Basta pensare al pestone Private Property a firma McCartney o alla Wreck My Brain di Harrison, con tanto di vocoder. Per non parlare della roba di Starkey stesso: la title track vede i suoi testi e la musica di Harry Nilsson, il “Beatle americano”. Con una produzione incrociata di talenti e vecchie glorie, l’album di Starr è uno dei più moderni del lotto e per questo non del tutto compreso dalle masse e stroncato dalla critica. E ahimè, anche toccato dalla tragedia della morte di Lennon che gli voleva donare e produtte due brani, Nobody Told Me e Life Begins at 40, evento che dà al disco quella carica esistenziale che lo rende forse unico nella discografia di Starkey.

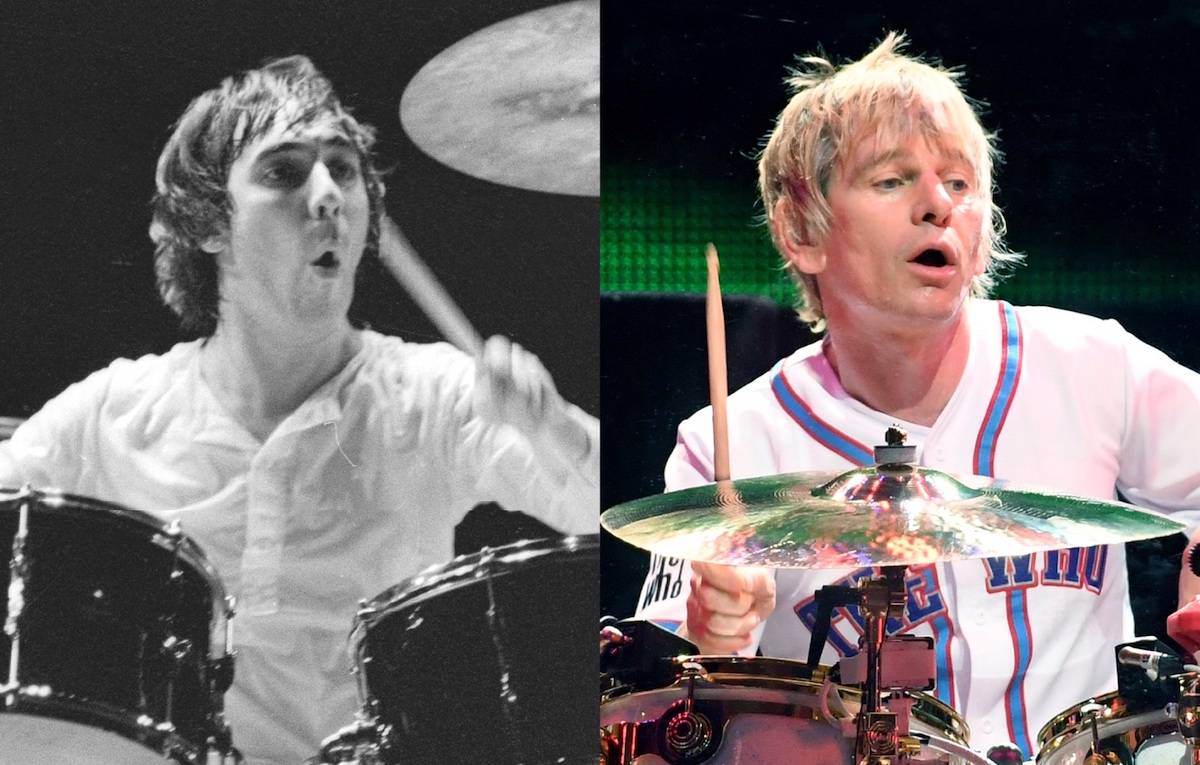

3“Two Sides of the Moon” Keith Moon (1975)

Ringo Starr ha una parte fondamentale in quello che è il debutto solista di un altro drum hero, ovvero il folle Keith Moon degli Who. Starr trova il nome al primo disco solista Two Sides of the Moon, ma non solo: è anche amico di merende di Moon passando con lui (e con Lennon) delle situazioni particolarmente estreme a livello di “sostanzine”, che saranno il prodromo del progetto. Approfittando della situazione e del periodo storico in cui si trova, che vede molti artisti (tra i quali Lennon e Bowie) cimentarsi in album di cover, Moon sembra celebrare la sua decadenza fisica e morale tra abusi di alcol e droghe, camere di albergo fatte a pezzi, collassi sulle batterie e via dicendo. È un disco fatto nel segno dell’autoindulgenza edonista tale da essere forse un esempio di attitudine proto trap. Alla sua uscita venne visto come immondizia pura. Adesso possiamo invece dire che se di spazzatura si tratta è quella che poi troveremo nel grottesco e quasi montypythoniano Sid Vicious di My Way e di Something Else: prima c’era Keith a cantare così. E a morire di overdose, spianando la strada all’aldilà dei punk.

4“Bambu” Dennis Wilson (2008)

Dennis Wilson è stato il solo membro dei Beach Boys che poteva tenere testa al tormento di Brian Wilson, da tutti considerato il genio della band. Ecco, Dennis non era da meno, ma la sua brillante stella verrà fuori solo nel 1977, quando finalmente prenderà il coraggio di incidere Pacific Ocean Blue, quello che è considerato il suo capolavoro (tanto che ispirerà anche i Pink Floyd di The Wall, soprattutto nella scrittura di Waters), un potentissimo compendio di arrangiamenti perfetti e canzoni nella cui semplicità apparente si nasconde un mostro enorme che spunta tra ballate strappacuore e strazianti confessioni esistenziali. Wilson finirà per annegare, letteralmente, dopo una vita di droghe, alool, amicizie pericolose (nota quella con Charles Manson) e rabbia che davano alla sua voce quel particolare tono sabbiato. Vero è però che in cantiere, prima della morte, c’era questo Bambu che avrebbe dovuto consacrarlo sul podio degli autori di sempre, ma che resterà incompiuto. Sarà pubblicato in una riessue di Pacific nel 2008 e come dico a sé nel 2017. Possiamo considerarlo il suo Smile. Si ascolta la capacità di ottenere degli arrangiamenti tra voci e strumenti impressionanti e maestosi, con una predilezione per il loop spacca cervello applicato a una inedita concezione di rock’n’roll (pensiamo ad Album Tag Song o He’s a Bum). La quale, rispetto all’esordio, sembra l’idea musicale centrale, ma c’è spazio anche per lo stile di ballata che rasenta a volte anche l’ambient di Eno (vedi l’interessantissima I Love You). Insomma, probabilmente avrebbe superato se stesso se la morte non lo avesse superato al fotofinish.

5“Stratavarious” Ginger Baker (1972)

Il nome di Ginger Baker è legato a un paio di band fondamentali, i Cream e i Blind Faith, anche se negli anni ’80 si è distinto per essere il batterista degli Hawkwind di Levitation e soprattutto di Album dei PIL, reinventando con le sue pelli il concetto di new wave/rock applicato ai plasticosi anni ’80. Finì con la band di John Lydon e Bill Laswell dopo essersi messo a fare ricerche etnicomusicologiche. Di tutti i progetti di Baker, che di solito ha sempre cambiato ragione sociale, Stratavarious è il primo ad uscire col suo nome e spinge sull’acceleratore afro grazie alla collaborazione di Fela Kuti, con il quale aveva già inciso in precedenza ma in una specie di cameo. Per capire la botta di questo disco basti ascoltare Blood Brothers 69, una marcia di soli tamburi che anticipa le sparate industrial di Martin Atkins nei Pigface, o Coda, un esperimento per sintetizzatori, spoken word e percussioni africane che i Glove di Steve Severin e Robert Smith sembrano avere saccheggiato per la loro Relax.

6“Fictitious Sports” Nick Mason (1981)

Nick Mason è sempre stato un batterista particolare: anche lui restio a gesti tecnici gratuiti, è stato il cuore pulsante della psichedelia dei Pink Floyd, soprattutto quando si trattava di raccogliere field recordings e di ricercare effetti sonori, tanto che a un certo punto la batteria gli era diventata accessoria. Detto questo, anche lui come molti colleghi si è prodigato a far uscire dischi solisti a suo nome (suonando ancora la batteria). Quasi tutti i dischi di Mason non sono proprio “a solo”, ma condivisi con Rick Fenn dei 10cc. Eccezione è però il primo lavoro in assoluto, Fictitious Sports del 1981, realizzato in collaborazione con la grande jazzista Carla Bley e Michael Mantler. Inutile dire che si tratta di un discone e questo perché i brani sono tutti scritti da Bley. L’idea era fare un disco insieme, ma dopo aver sentito i provini di lei Mason pensò che fosse meglio lavorare direttamente sulle sue cose. Un gesto non solo altruista, ma saggio: non tutti riconoscono i propri limiti. Nella produzione la mano dell’autore di Speak to Me si sente certamente, creando un disco che oscilla tra sperimentazione, scuola di Canterbury, jazz deragliato e una discreta accessibilità wave che non guasta. Alla voce poi troviamo Robert Wyatt, il che è già di per sé garanzia di un qualcosa di eccitante.

7“Ward One: Along the Way” Bill Ward (1990)

Il grande batterista dei Black Sabbath, un altro avvezzo ai bad habits, non è uno di quelli che seguono l’onda dei batteristi che, appena famosi, tirano fuori un disco solista per divertirsi. Per fare uscire un disco solista ha aspettato il 1990 nonostante suonasse con i Sabbath dagli esordi negli anni ’60. Ed è una sorpresa poiché un disco pieno di creatività e mette in luce i suoi talenti di compositore e cantante, doti che si erano viste chiaramente nei pezzi cantati da Ward, quando Ozzy non riusciva a stare dentro ai suoi testi, ad esempio la hit It’s Alright. È sicuro che nella band lui fosse quello più incine alla sperimentazione e addirittura il più creativo. Ward One è il suo All Things Must Pass: finalmente libero di esprimere la sua potenza con la ciliegina sulla torta di avere grandi ospiti come Osbourne e Zakk Wilde. Ci troviamo dentro un po’ tutta la storia del rock dell’epoca e precedente, pesante e mainstream, folle quanto lucidamente strutturato e con sonorità profonde e particolarmente virate verso l’alterazione della coscienza. Parla per tutte la traccia di apertura (Mobile) Shooting Gallery che passa con nonchalance dallo hard psych al metal epico con tinte industrial fino al noise rock puro del finale. Quest’album potrebbe essere un classico, ma sapete come la pensano sui batteristi…

8“Peter Criss” Peter Criss (1978)

Il gatto dei Kiss si è sempre distinto per un drumming massiccio quanto zoro, e da bravo compagno di bevute del chitarrista Ace Freley anche piuttosto high (nel senso che senza pomparsi avrebbe sicuramente suonato meglio). Ma non c’è problema, in studio si può sistemare tutto e dal vivo si sta sempre nel retrobottega, non ci si fa troppa attenzione. Nel 1978 però i Kiss ebbero questa geniale idea di dedicare un disco solista a ciascun membro e Peter Criss non potè esimersi, mettendosi coraggiosamente a nudo. E così al posto del coatto drummer della band hard rock più famosa del mondo ci siano trovati di fronte un interprete di power ballad che ricorda Rod Stewart o i Supertramp. Probabilmente preso in contropiede dall’operazione, Criss canta riciclando dei brani che venivano dal suo gruppo precedente, ovvero i Lips. Tutte cose del 1971 rivedute e corrette, che in parte soffrono il gap temporale e che porteranno la critica a massacrare il disco e i fan ad accoglierlo tiepidamente. In realtà trattasi di un disco liberatorio, in cui finalmente la proverbiale maschera (in questo caso dei Kiss) cade. Volendo, è più vero degli altri dischi solo dell’operazione. I Daft Punk l’hanno sicuramente ascoltato più e più volte nella gestazione del loro Random Access Memories, per dire.

9“Fun in Space” Roger Taylor (1981)

Il batterista dei Queen è sempre stato all’altezza dei suoi sodali, almeno per quanto riguarda la scrittura: sue alcune delle hit più famose della band, come A Kind of Magic o Radio Ga Ga e sue le canzoni più “punk” come la leggendaria I’m in Love with My Car e Sheer Heart Attack, e spesso si prendeva la briga di cantare personalmente lasciando Freddie Mercury alle tastiere. Nel 1981 pubblica il suo primo album da solista dopo un roccioso singolo nel 1977 come I Wanna Testify ed è una piacevole sorpresa. Se i Queen sono ancora legati a un tipo di hard rock barocco nonostante l’attualizzazione delle sonorità, Taylor da solo sembra lanciato verso un tipo di new wave che è un frullato di intuizioni abbastanza lontane dai Queen. Se pensiamo al reggae alla Police di Future Management, all’andazzo simil U2 di My Country o allo sfiorare della NWOBHM con Airheads, non possiamo che dedurne che Taylor era il più aggiornato sulle nuove tendenze e anche grezzo come un punk di razza. Non è un mistero infatti che suonasse tutti gli strumenti da solo, fottendosene dei virtuosismi. Nel disco tra l’altro vengono usati sintetizzatori a pioggia e diverse diavolerie elettroniche, cosa che i Queen fino ad allora aborrivano preferendo ottenere gli effetti sonori usando direttamente strumenti elettrici o acustici filtrati a dovere. Sicuramente quella di Roger è una versatilità che è servita a svecchiare la band

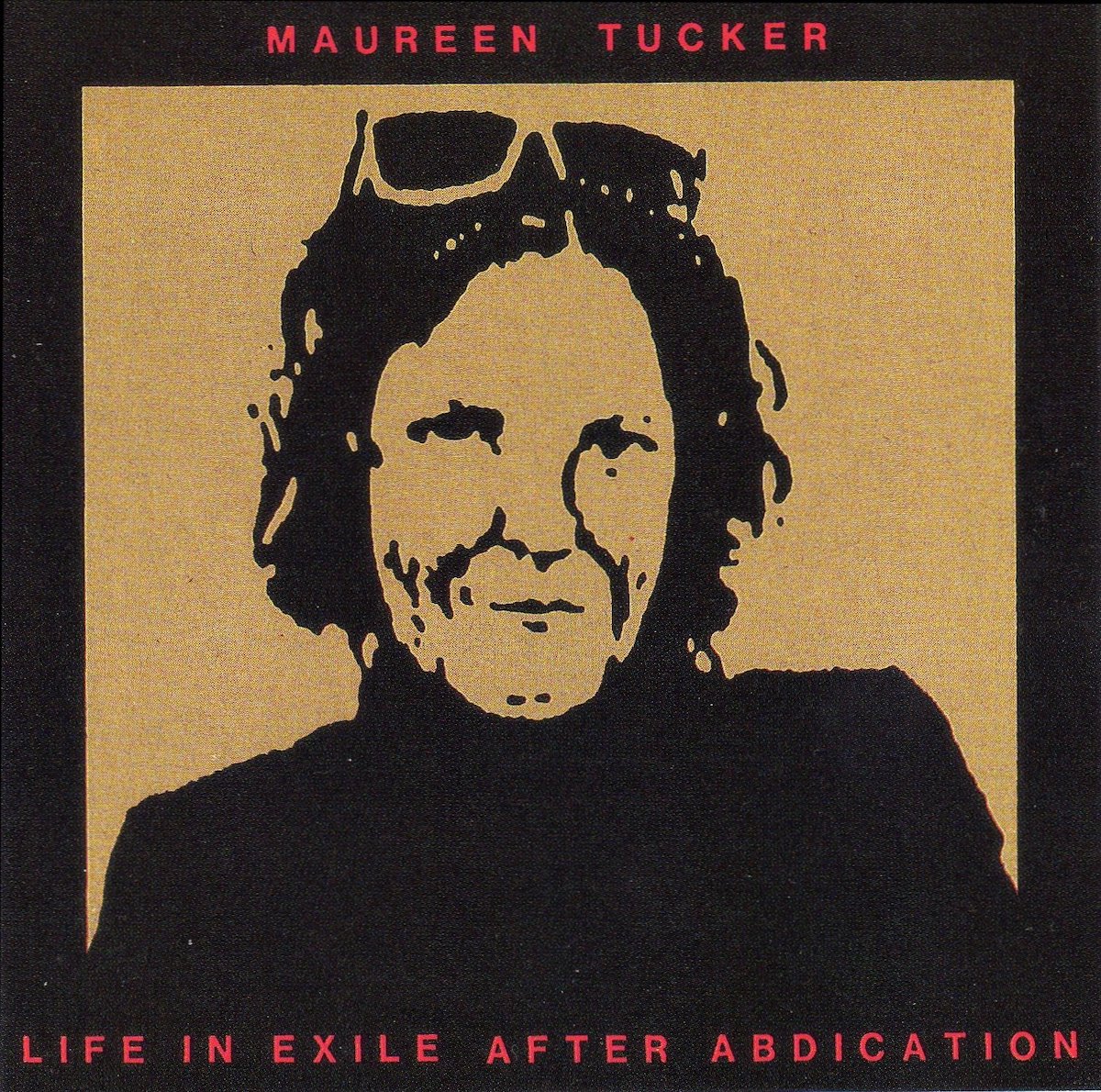

10“Life in Exile After Abdication” Maureen Tucker (1989)

L’ultima della serie l’abbiamo già lodata tempo fa su Rolling Stone a proposito dei dischi “solo” autarchici parlando del suo primo album. In questo caso ci concentriamo sul successivo. Qui a differenza del primo disco, la batterista dei Velvet Underground esegue pezzi quasi tutti scritti di suo pugno, e che pezzoni ragazzi! La scelta di lasciare quasi tutti gli strumenti ad altri liberandosi dalla palla al piede di dover suonare sovraincidendosi da sola le permette di avere la più vasta palette sonica possibile. E questo grazie agli ospiti di lusso. Ci sono Lou Reed, i Sonic Youth, Daniel Johnston e Jad Fair degli Half Japanese a ribadire che Moe è una delle prime riot grrrl del pianeta, che butta nelle sue canzoni il disagio di una vita sottoproletaria, al limite, nella quale si conficcano rabbie, delusioni e frustrazioni. Tra indie rock, post punk, noise, tutti i pezzi sono di altissima caratura, a volte sferragliando come funivie arrugginite, a volte riecheggiando i fasti dei Velvet più sperimentali come in Chase o in Work, a volte estremizzando le cantilene tipiche della Tucker come in Goodnight Irene, a volte dandogli giù di shuffle alla Bo Diddley in Talk So Mean. Insomma, il disco è uno dei grandi gioiellini del 1989 come ha detto Lou Reed, che ne rimase estasiato.

Dopo questa rassegna, insomma, non vi stupite se vi viene voglia di prendere le bacchette in mano e piazzarvi dietro i tamburi: tanto gira e rigira alla fine al centro dell’occhio di bue lo conquisterete e gli altri dovranno seguirvi per forza. È la storia del rock, d’altronde, giusto?