Mi risvegliai in un letto d’ospedale con dei tubicini che mi uscivano dalle braccia. Mi sentivo molto stanco e molto affamato e non avevo idea di dove mi trovassi né per quale motivo. Poi comparve un uomo dal volto sorridente che mi chiese come stavo, e allora mi ricordai che avevo appena subito la prima operazione all’udito. Mi trovavo a Sydney, in Australia. Era l’ottobre del 2015.

A quanto pare l’uomo era un infermiere che, dopo aver scambiato qualche parola con me e aver capito chi fossi, mi disse una cosa che mi lasciò di stucco: Malcolm era ricoverato nella casa di cura oltre il muro di cinta al di là della finestra della mia stanza. Lo stavano curando per la sua demenza precoce. Non potevo crederci. Non soltanto Malcolm era a soli venti metri da me, ma l’infermiere faceva i turni anche lì, dove uno dei suoi compiti era di accompagnare fuori Malcolm per gli esercizi quotidiani.

«Posso vederlo?» chiesi. «Mi piacerebbe tanto stare un po’ con lui e capire come sta.» L’uomo dalla faccia sorridente smise di sorridere e abbassò lo sguardo. «Mi dispiace, amico, non posso farlo. È un desiderio della famiglia.»

Gli risposi che capivo. Nell’edificio accanto a me stava l’uomo con cui avevo condiviso il palcoscenico per trentacinque anni. L’uomo che mi aveva assunto come cantante degli AC/DC. L’uomo che teneva così tanto a me al punto da venire nella mia città natale per incontrare i miei genitori. Aveva persino portato mio padre a bere una birra al suo circolo… voglio dire, chi mai farebbe una cosa simile?

Eppure, non potevo vederlo né parlargli. Era come se si fosse trasformato nell’uomo dalla maschera di ferro. È una cosa spietata versare lacrime davanti a un estraneo.

In seguito venni a sapere che era stata la moglie di Malcolm, O’Linda, a decidere di tenerlo lontano dal mondo. I medici le avevano spiegato che si sapeva ancora troppo poco sulla demenza e sull’Alzheimer per avere la certezza che le persone costrette in queste terribili condizioni avessero perso completamente la memoria. O’Linda sapeva quanto Malcolm fosse orgoglioso – lo sapevamo tutti – e temeva che se io o chiunque altro eccetto i parenti stretti fosse andato a trovarlo, avrebbe potuto provare vergogna per il suo stato. O’Linda non voleva correre questo rischio, soprattutto alla luce di tutto quello che stava passando Malcolm. Si stava prendendo cura di suo marito, come aveva sempre fatto.

Angus andò a trovarlo, così come i suoi nipoti che, a quanto mi raccontarono, lo fecero molto felice. Mi spezzò il cuore.

Il giorno dopo il dottor Chang, il medico che mi aveva operato alle orecchie, venne a trovarmi. Andò subito al sodo.

«Ho una notizia buona e una cattiva» mi disse, «quale vuole sapere per prima?»

«Sembra l’inizio di una barzelletta…»

«Temo che non ci sia la battuta finale» mi rispose.

Gli chiesi allora di iniziare con le cattive notizie. «D’accordo» rispose il dottor Chang, «abbiamo operato l’orecchio sinistro ma, nonostante i tentativi di evitare ulteriori danni, da quell’orecchio lei ha perso il cento per cento dell’udito. Mi dispiace. Abbiamo fatto il possibile.»

Chiusi gli occhi, mi sentii sopraffare. Sordo da un orecchio. Cazzo, cazzo, cazzo.

«La buona notizia è che siamo riusciti a intervenire in tempo sull’orecchio destro» proseguì il dottor Chang, «che conserva circa il cinquanta per cento dell’udito e che le dovrebbe consentire di continuare il tour. Dovrà soltanto prestare attenzione nel regolare i suoi auricolari in-ear.»

E questo era un problema, più grande di quanto si potesse immaginare: non avevo mai usato un auricolare in-ear all’orecchio sinistro, che era l’orecchio con cui ascoltavo la band, mentre usavo gli auricolari nell’orecchio destro per sentire la mia voce. Ora che ero diventato sordo dall’orecchio sinistro, non sarei più stato in grado di sentire la band, quindi avrei avuto bisogno di un missaggio della band e della mia voce nell’auricolare dell’orecchio destro, che però sentiva soltanto per il cinquanta per cento. Un incubo. Dovevo trovare un modo per risolvere la situazione…

Fu allora che mi resi conto che in realtà il dottor Chang aveva cercato di attenuare il colpo. Non c’era nessuna buona notizia. Quantomeno, disse il dottor Chang, sarei stato in grado di cantare al concerto in programma all’ANZ Stadium, proprio lì a Sydney, a patto di promettergli che non avrei mai più preso un aereo nello stesso giorno di uno spettacolo. Così tirai avanti… portai a termine lo show, seguito da altri otto in Australia e da altri due in Nuova Zelanda. Ma era dura con un solo orecchio buono.

Concluse le date in Nuova Zelanda, ci sarebbe stato un intervallo di tempo di quattro mesi prima che il Rock or Bust World Tour si spostasse in Europa. Avrei potuto riposare e rimettermi in sesto.

Poi squillò il telefono. Era Tim, il nostro tour manager. «Ciao Brian» disse. «Sono lieto di comunicarti che il tour sta andando talmente bene che abbiamo deciso di aggiungere altre venti date in America prima di partire in Europa. Per te può andare?»

Come temevo, fu molto duro e imbarazzante dire ai miei compagni di band che ero sordo da un orecchio e mezzo sordo dall’altro, e che avevo bisogno di riposare e di dedicarmi al mio udito con le cure del dottor Chang.

Tutti mostrarono molta comprensione, naturalmente. Ma i venti nuovi spettacoli americani furono sospesi.

«Cosa ne pensi, Jonna?» mi chiese Angus. «Puoi farcela?»

«Non voglio deludere nessuno» gli dissi, «ma se il mio udito dovesse peggiorare ancora, sarei costretto a smettere.»

Fu un periodo terribile e disperato. Quantomeno potevamo godere di una lunga pausa per Natale e Capodanno, durante la quale mi sottoposi a un paio di visite presso un ospedale specializzato vicino a casa mia, a Sarasota, dove i medici tentarono di rafforzare quel poco di udito che m’era rimasto… iniettando steroidi direttamente nel timpano. Non fu un’esperienza piacevole.

Nello stesso periodo, a Newcastle, erano peggiorate le condizioni del mio grande amico Brendan Healey, musicista e comico, che stava morendo di cancro. Conoscevo Brendan da quando facevo parte della Jasper Hart Band ed eravamo poi diventati membri dello stesso club di bevitori, la Legione dei Dannati. Pochi mesi prima avevamo perso tragicamente un altro mebro, il chitarrista Dave Black, trovato morto dopo essere stato investito da un treno. Aveva solo sessantadue anni.

A causa dello stato in cui versavano le mie orecchie, non sarei potuto andare a trovare Brendan prima della fine di febbraio. «Brendan» lo supplicai al telefono, «continua a lottare, amico mio. Sarò lì il prima possibile. Puoi farlo per me?»

«Be’» rispose Brendan, che non aveva mai perso il suo senso dell’umorismo, «se proprio insisti…»

Le date americane che seguirono – Tacoma, Las Vegas, Denver, Fargo e St. Paul – furono tra le più difficili della mia vita. Tanto per cominciare, erano tutte arene, che sono molto più rumorose degli stadi all’aperto. Tramite l’auricolare riuscivo a malapena a sentire la band, e dovevo guardare le dita di Cliff sul suo basso per capire a che punto eravamo di ogni canzone. Poi mi giravo in continuazione verso il lato del palco dove stava John, il mio tecnico del suono, con cui mi scambiavo segnali del tipo «Va bene così?»

Alcune canzoni erano diventate ormai quasi impossibili per me.

Una sera dovevo fare Highway to Hell e non riuscivo a trovare la tonalità. Mi rivolsi alle persone tra il pubblico: «Forza, dovete darmi una mano». Ero proprio disorientato… grazie a Dio loro mi aiutarono. Quando scesi dal palco, ero mortificato. Sapevo che non potevo continuare così, era una situazione paralizzante. Qualcosa andava fatto.

Appena arrivati a Chicago – tre giorni prima del mio ritorno a Newcastle – ricevetti una telefonata dal numero di casa di Brendan a Haydon Bridge. Era suo figlio Jack, che mi dava la notizia che più temevo. Brendan non ce l’aveva fatta a resistere. Lo avevamo perso.

Dopo la morte di Brendan mi sentii inutile, e svuotato. Aveva solo cinquantanove anni e ancora tanta voglia di vivere. Tutti quelli che lo conoscevano erano devastati. Odio quella parola che inizia con la C, perché il cancro s’è portato via troppi membri della mia famiglia, e troppi amici.

Ci furono altri quattro concerti degli AC/DC prima del funerale di Brendan, dei quali però rimane soltanto un’immagine sbiadita. L’ultimo si tenne allo Sprint Center di Kansas City. Alle undici di sera, appena finimmo di suonare, mi precipitai all’aeroporto, salii su un jet per New York, poi su un volo a lungo raggio per Londra e infine su un altro volo diretto a Newcastle. Arrivai giusto in tempo per l’inizio della cerimonia funebre. Tutti quelli che contavano erano presenti. Tranne Brendan, ovviamente. Ma, come sempre, trovò un modo per far ridere. Alla fine della funzione, mentre la bara veniva fatta entrare nel forno crematorio e le tende si chiudevano e tutti quanti noi applaudivamo l’uomo che avevamo tanto amato, scoppiò un boato assordante.

«A dire il vero» disse il sacerdote con un colpetto di tosse, sorridendo, «Brendan ha lasciato precise istruzioni in vista di questo momento.» Poi fece un cenno con la testa, le tende si riaprirono e la bara di Brendan uscì di nuovo. Era il suo ultimo bis. Ci sciogliemmo tutti in una risata isterica, piangevamo e ridevamo allo stesso tempo, una cosa alquanto impegnativa.

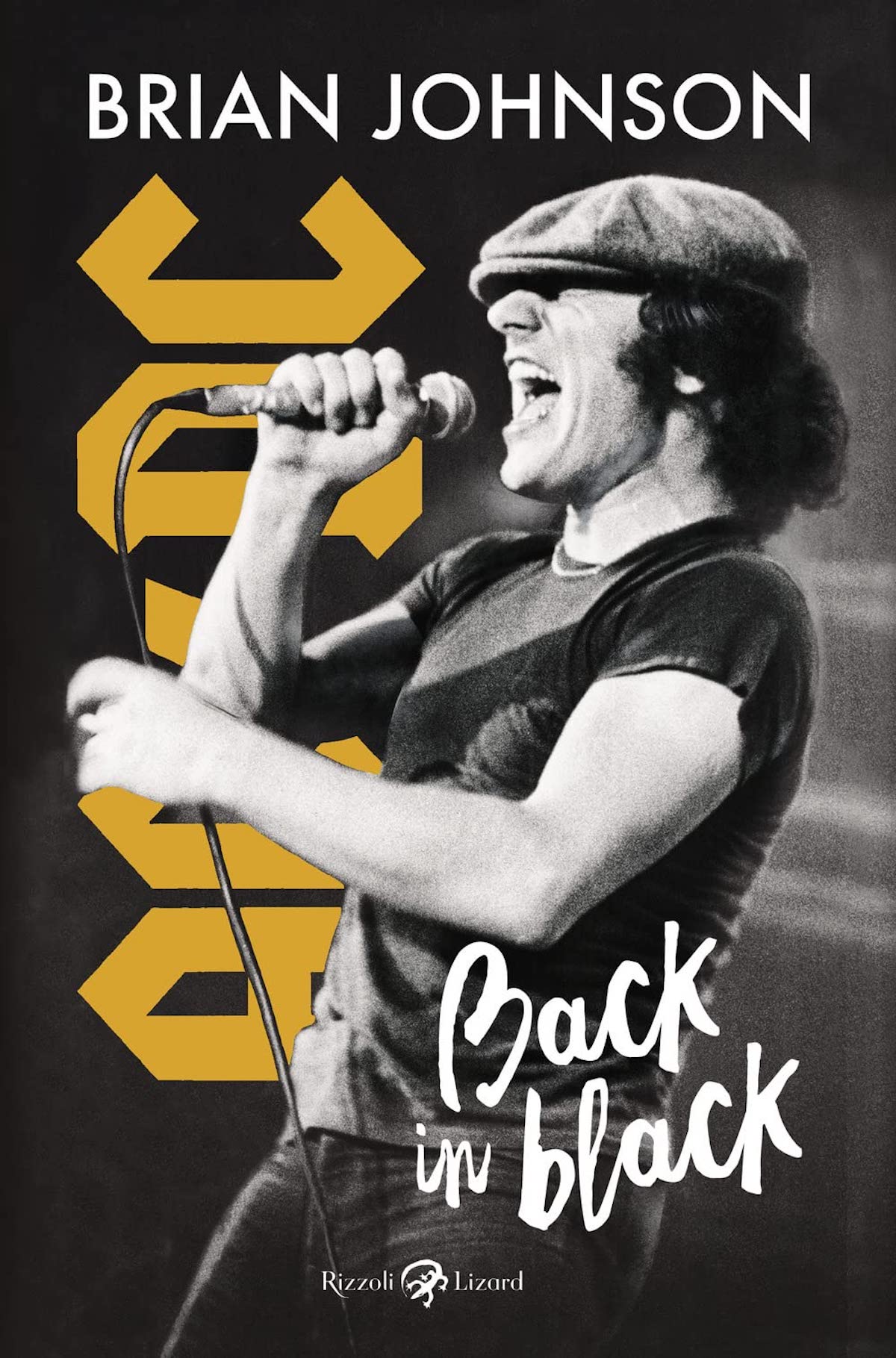

Tratto da Back in Black di Brian Johnson (Rizzoli Lizard, traduzione di Eleonora Marchiafava, 25 euro, 400 pagine in b/n + 16 tavole fuori testo)