Interludi, introduzioni, spoken, reprise, outro: una terra di mezzo tra la canzone e qualcosa d’altro, un elemento fondamentale nell’ambito di dischi che si propongono come percorsi, racconti e mondi in cui perdersi. Un’esigenza artistica strettamente imparentata con il concetto di album come opera organica e concettuale (e non come raccolta di canzoni), che a partire dagli anni ’60 ha cambiato il modo di concepire la musica pop aprendo la strada a strutture di più ampio respiro, in cui i singoli momenti si intrecciano e si incastonano in un panorama concettuale variegato e approfondito. Un’esigenza che è sempre stata cardinale nella musica colta, in cui – generalizzando – cicli, opere, concerti, sonate hanno sempre o quasi dato un grande valore alla coesione interna, ai rimandi e alle macro-strutture, e che – una volta assimilata anche dagli autori popular – ha contribuito al rafforzamento dell’idea, oggi generalmente condivisa, che musica pop e musica d’arte non siano due rette parallele, bensì un groviglio di intrecci e sconfinamenti.

Gli amanti della musica, i fan e i completisti sono affascinati dalle opere che, per la loro organizzazione, suggeriscono ascolti integrali e stimolano curiosità che vanno oltre al semplice ascolto. Di chi è la voce che in Blonde dice a Frank Ocean di essere sé stesso? Dove si è già sentito la linea di archi che Sufjan Stevens ci dice di ascoltare per l’ennesima volta in uno degli interludi di Illinois? E che dire di Speak to Me in apertura a Dark Side of the Moon, che man mano che il disco prosegue si configura sempre di più come una sorta di indice dell’opera? O banalmente, perché quel brano dura solo 30 secondi, tanto che ci sembra quasi un errore o un non-finito? Sono per caso l’unico ad aver ascoltato questa traccia senza skipparla o siamo in tanti, una sorta di community dell’interludio?

A questo e a molto altro servono tutti questi piccoli momenti di musica destrutturata e repentina, anche se poi quando si consigliano i dischi lo si fa, in genere, per via dei momenti più strutturati e memorabili. Ma non oggi e non qui: questo spazio sarà dedicato ad alcuni di questi brani/non brani che meritano di essere ascoltati con particolare attenzione. Perché, anche se durano meno di un minuto, spaccano.

“Her Majesty” The Beatles (1969)

La suite del lato B di Abbey Road. Spazzatura secondo John Lennon, capolavoro secondo altri. Da qualsiasi parte si stia, tra i dati di fatto c’è che in fondo al disco c’è quella che viene spesso menzionata come la prima ghost track della storia. Cestinata dal suo autore, Paul McCartney, e scartata dall’elenco di brani che sono poi andati a comporre la suite, è stata infilata in fondo al disco da John Kurlander, tecnico del suono che stava assistendo la band nella registrazione dell’album. Motivo? Non aveva l’autorizzazione per cestinare materiale del gruppo. Al momento della pubblicazione i quattro di Liverpool scelsero di non menzionare il brano nella tracklist, come invece avverrà regolarmente a partire dalle successive ristampe. L’aneddoto, la band più famosa del mondo, la cover più iconica della storia: tutti gli ingredienti per fare sì che questa leggera strimpellata di 25 secondi diventasse un brano di culto.

“Memory” Janet Jackson (1997)

Album che meriterebbe (e che, a dire il vero, ha effettivamente meritato) pagine e pagine di approfondimento. Ci si limiti a dire che il concept stratificato, che abbraccia alcuni dei temi più attuali sia a livello sociale, sia a livello psicologico e introspettivo – ad esempio il razzismo, la solitudine, la sofferenza, e le modalità che tutte queste sfere hanno di intrecciarsi tra loro nelle singole esistenze delle persone – viene condotto anche e soprattutto grazie a dei finissimi interludi, capaci di fungere da didascalie, da pause narrative, da stilettate emotive all’interno di un disco che musicalmente presenta sonorità a cui oggi siamo abituati e che chiamiamo pigramente r&b perché tutti sappiamo bene o male a cosa ci riferiamo, ma che per l’epoca erano innovative e pionieristiche. L’interludio più doloroso, che in quattro secondi ferma il tempo e impone la riflessione sul concetto espresso da un lato, il compiacimento per la costruzione perfetta della frase dall’altro, è Memory: “You don’t have to hold onto the pain to hold onto the memory” (non devi trattenere il dolore per trattenere la memoria). Un promemoria – si perdoni il gioco di parole – di difficile applicazione ma che renderebbe la vita sorprendentemente più facile per tutti.

“Untitled” Radiohead (2000)

All’interno dell’ora e 40 di Drukqs ci sono tanti pezzi che durano poco e lasciano tanto. Scegliamo questo perché forse, tra tutti i momenti pianistici che ci ha regalato Aphex Twin negli anni, è il più delicato in assoluto. E i momenti pianistici di Aphex Twin, quando si ricorda di Alban Berg e Debussy, sono momenti bellissimi.

“One Last ‘Whoo-Hoo’! for the Pullman” Sufjan Stevens (2005)

Illnois è un album pieno di momenti di pochi secondi in cui il valore aggiunto sta nei titoli folli e sarcastici attributi da Sufjan Stevens, che dovrebbero fungere da didascalia dagli altrimenti decontestualizzati suoni che ascoltiamo nelle varie tracce. Un esempio: i sei secondi di One Last “Whoo‐Hoo!” for the Pullman in cui sentiamo, letteralmente, un “whoo-hoo” da gita scolastica seguito da qualche applauso. Perché? Perché è Sufjan Stevens e per lui vale il famoso detto dei motociclisti: “if I have to explain, you wouldn’t understand”.

“Sul ciglio” Verdena (2011)

Un raptus, un lampo, un attacco di schizofrenia, collocato sul finire del secondo disco di Wow, tra 12,5 mg, piccola gita di sintetizzatori, e la delicata ballad Letto di mosche. All’interno del più delicato dei loro lavori i Verdena raggiungono in questi 50 secondi uno dei picchi di cattiveria della loro carriera.

“Organe Phonatoire” Chassol (2015)

Tratto da Big Sun, film/album del compositore francese Chassol, è un brano utile per far capire a un tuo amico che cosa fa di preciso questo sperimentatore parigino e che cosa si intende per ultrascore. Per provare a farla breve: Chassol realizza riprese audio e video potenzialmente di qualsiasi cosa, inizia a montarle e poi sostanzialmente duetta con loro, sostanzialmente armonizzando la natura, gli spoken, qualsiasi cosa si ritrovi nelle gallerie di riprese. Praticamente Celenza, ma senza la Meloni. In ogni caso Big Sun è un capolavoro assoluto.

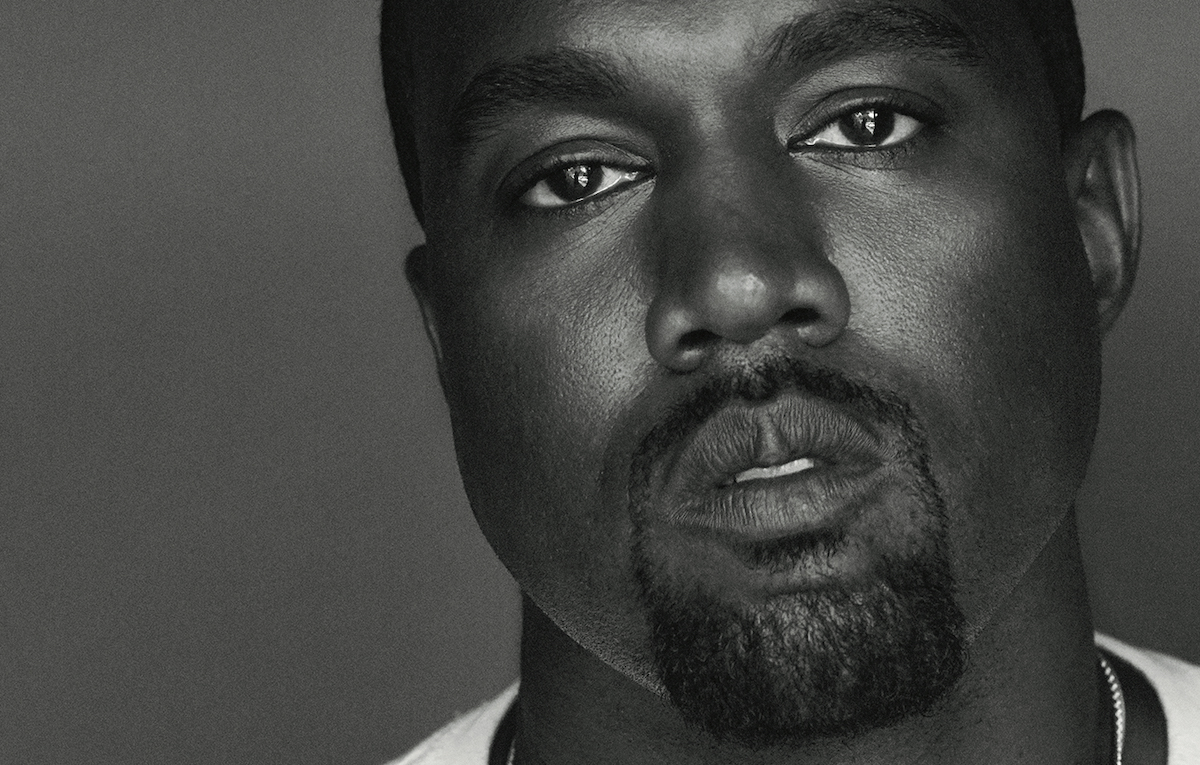

“Frank’s Track” Kanye West (2016)

Imbattersi in Frank Ocean in un disco di Kanye West per capire che la vita è preziosa (“life is precious, we found out…”). Succede in The Life of Pablo, settimo album di Kanye pubblicato nel 2016 e apprezzato per la sua frammentarietà e confusione. Verso la fine del disco, dopo la marziale Wolves, scritta da Kanye tra gli altri insieme allo stesso Frank Ocean e Caroline Shaw e costruita per la maggior parte sulla stessa simmetrica linea vocale, fa la sua comparsa un intimissimo pianoforte su cui Frank, riprendendo la linea del pezzo precedente, canta un breve ed ermetico testo pieno di figure di suono e di sofferenza. Inizialmente il pezzo era stato pubblicato come outro di Wolves, ma dopo circa un mese dall’uscita del disco le tracce sono state separate, consentendoci tra le altre cose di inserire Frank’s Track in questa classifica.

“Sometimes…” Tyler, the Creator (2016)

Intermezzo di Flower Boy, rivisitato da Tyler in varie occasioni, soprattutto dal vivo. Al di là del suo valore all’interno del contesto generale dell’album, uno dei lavori più intimi di Tyler soprattutto per quanto riguarda il suo rapporto con la sessualità, il motivo per cui questo pezzo è così speciale è che probabilmente sintetizza il rapporto di tutti noi con la musica. Nel disco originale il brano è un dialogo telefonico tra un ragazzo solo in una stanza (“Sometimes I sit in my room…”) e lo speaker di un’emittente radio locale. La voce alla radio chiede quale sia la richiesta, quale canzone voglia sentire il ragazzo. Tyler risponde “the one about me”. E cos’altro vogliamo mai davvero sentire, in fondo?

“Filtered Grand Piano” Caribou (2020)

Si tratta di un vero e proprio momento nerd, una perla da sound designer realizzata processando ogni singola nota suonata da un pianoforte fino a ottenere un’alienante e acquosa sequenza. La scelta del titolo, che con freddezza descrive sostanzialmente quello che effettivamente ascoltiamo, ovvero un pianoforte filtrato, può anche suggerire alcune riflessioni estetiche e linguistiche: il contenuto del pezzo, se vogliamo il suo significato, è affidato in questo caso alla sua unità di misura minima, ovvero il suono. Senza bisogno di rimandi metaforici né di suggestioni immaginative. Il suono diventa così un significante autosufficiente, in grado di per sé di comunicare qualcosa. In alternativa a queste riflessioni, ci si può sempre godere questo respiro di 53 secondi tra la hit lounge Never Come Back e la successiva Like I Loved You.