Nel 1976 i Police sono tre musicisti nemmeno giovanissimi che hanno suonato molto, ma quagliato poco. E siccome hanno una smisurata fame di successo devono a tutti i costi inventarsi qualcosa. Mentre il punk comincia a imperversare, i tre ci danno dentro per creare una gustosa miscela di rock e reggae, sempre tesa e nervosa, anche quando pare rilassata. Con colpi secchi di batteria, riff di chitarra che sono vere rasoiate, un basso gommoso e funkeggiante, una voce alta e penetrante a urlare l’impossibile: disagio, solitudine, allucinazione, Jung, cibernetica, inquinamento, guerra, amore, spazio… Nel giro di soli cinque album i Police toccano i temi e le musiche più disparate, con un riscontro enorme di pubblico. All’epoca dicevano che erano i nuovi Beatles, lo hanno detto di tanti ma nel loro caso non sbagliavano: come i baronetti i Police sono infatti riusciti a unire una varietà enorme di stimoli artistici a un successo stratosferico.

Ma torniamo a quel 1976, per incontrare colui che accenderà la scintilla. Si tratta di Stewart Copeland, nato ad Alexandria, Virginia, e figlio di un agente della CIA. Suona la batteria fin da bambino e nel tempo ha maturato uno stile tutto suo: sferzate sul rullante che paiono fucilate dritte al cervello, grande uso di tom, rototom, piatti, splash e ritmiche in levare. Stewart suona come se stesse danzando sullo strumento, e ciò che ne esce è uno stile tanto adatto all’impeto del rock quanto alle dilatazioni del dub. In passato ha suonato con i Curved Air, band folk-prog con diversi successi alle spalle. Dopo lo scioglimento del gruppo Copeland è squattrinato e senza prospettive, ma è preso bene per il movimento punk e vuole formare un nuovo gruppo, questa volta per spaccare definitivamente.

A fine 1976 si imbatte in un altro esule. Lo vede suonare a Newcastle con i Last Exit, band jazz-rock che in tre anni è riuscita nell’impresa di pubblicare un solo singolo (passato inosservato). Il tizio si chiama Gordon Sumner, ma tutti lo chiamano Sting (pungiglione) a causa dell’onnipresente t-shirt a righe nere e gialle che indossa. Sting suona il basso in maniera non virtuosa, ma assai personale e passionale, e soprattutto è dotato di una voce versatile in grado di mutare registro e passare dai toni acuti a un timbro morbido e vellutato. In più ha il giusto physique du rôle: è alto, bello, carismatico.

Copeland tira Sting dentro al progetto che ha in mente. Nulla di ancora definito, solo la voglia di buttare giù materiale punk: tosto, grezzo, veloce, dotandolo però di una raffinatezza tanto inedita per il genere quanto inevitabile, viste le radici dei due. Alla formazione manca un chitarrista che a un certo punto si incarna nelle sembianze di Henry Padovani, francese stabilito da tempo a Londra. Il trio si ribattezza Police, nome mutato dall’ossessione di Copeland per le figure di giustizieri e guardiani della legge (più tardi infatti il batterista pubblicherà alcuni singoli come Klark Kent).

Mentre i tre cominciano a esibirsi e a registrare provini il fratello di Stewart, Miles Copeland III, diventa loro manager e si butta alla ricerca di un’etichetta. Miles è da tempo inserito nell’ambiente musicale avendo diretto l’agenzia BTM (British Talent Management) che ha lavorato con band come Squeeze, Renaissance e gli stessi Curved Air. Visto che nessuna casa discografica si dimostra interessata, Miles decide di crearne una da sé: la chiama Illegal Records e fa registrare al trio un singolo, Fall Out / Nothing Achieving. Un tonfo totale.

Nel frattempo la proposta dei neonati Police si è affinata grazie all’inserimento di ritmi reggae. Ciò crea una miscela speciale per le dinamiche e la tensione che comunica. In tale frangente uno strumentista dalle capacità limitate come Henry Padovani si rivela inadatto al suono che Copeland e Sting hanno in mente. Fortuna vuole che, partecipando in qualità di ospiti a un progetto denominato Strontium 90 (organizzato da Mike Howlett, già bassista dei Gong), i due facciano la conoscenza di Andy Summers, chitarrista (all’epoca 35enne) che vanta esperienze con Soft Machine, Kevin Ayers e Robert Wyatt. Insomma, la crème de la crème del rock di Canterbury. Proprio quello che serve per un gruppo punk-reggae. Quello che sulla carta sembra un azzardo alla luce del fatti si rivela l’ennesima mossa vincente: capace di uno stile tutto suo, Summers riesce a vestire al tempo stesso i panni sgraziati del rocker e quelli dell’abile ricercatore di suoni alla Robert Fripp (i due infatti, anni dopo, realizzeranno un paio di album in coppia).

Ora l’alchimia è completa. Sting, Stewart Copeland e Andy Summers si esibiscono per la prima volta il 18 agosto 1977 al club Rebecca di Birmingham. Riscuotono interesse, ma manca ancora qualcosa che possa far breccia sul pubblico. Un quid che non abbia necessariamente a che fare con la musica ma che colpisca visivamente. Caso vuole che in quel periodo i tre si siano tinti i capelli di biondo per girare uno spot pubblicitario per i chewing gum Wrigley, atto a lenire la loro precaria situazione finanziaria. Con una mossa astuta decidono di mantenere questo look. I tre musicisti biondi – dotatissimi musicalmente quanto sfrontati al punto giusto, con il magnetico Sting ad attirare gli sguardi, specie quelli femminili – emergono immediatamente tra le decine di band che ci provano. L’attenzione ora è tutta per loro.

Da quel momento le cose corrono veloci: un contratto con la potente etichetta americana A&M e la pubblicazione, nel 1978, del primo album. Poi sarà storia, tanto breve quanto intensa, quella che raccontiamo mettendo in ordine di bellezza e importanza i cinque lavori in studio della discografia.

5. “Outlandos d’Amour” (1978)

Miles Copeland più che un manager si rivela un despota. Durante le registrazioni di quello che sarà il primo album dei suoi protetti, li sprona a dare il loro meglio in maniera dura e spesso canzonatoria, in modo che i tre possano tirare fuori la rabbia e l’energia che hanno in corpo e partorire un disco che faccia veramente il botto. Tuttavia, quello che esce nell’arco di sei mesi non continuativi di registrazioni non convince del tutto il manager. Il materiale è schietto e tagliente, ma manca ancora una canzone che possa elevarsi sopra alle altre e fungere da testa d’ariete. Poi, un giorno, Sting fa ascoltare agli altri la sua Roxanne, brano ispirato a un gruppo di prostitute parigine intraviste dal bassista durante una data nel capoluogo francese. Gli occhi di Miles si illuminano immediatamente. E dire che il bassista è poco convinto della canzone, in confronto alle altre gli sembra debole, troppo smielata, anche perché è concepita come una sorta di bossa nova. Ci penserà Stewart Copeland a trasformarla ritmicamente fino a farla diventare un singolo coi controfiocchi.

Il dado è tratto: Roxanne entrerà a fare parte di quello che, traducendo un po’ liberamente la frase inglese “Outlaws of Love”, si chiamerà Outlandos d’Amour, il primo album dei Police. Contraddicendo le previsioni del manager, Roxanne all’inizio fallisce in classifica, ci penserà la più ritmata Can’t Stand Losing You a fare il botto. Singoli a parte, Outlandos d’Amour conferma quello che tutti si aspettano dal trio, una raccolta di canzoni senza respiro che prendono tanto dal punk più vivace quanto dai ritmi giamaicani, con diamanti grezzi come Next to You, So Lonely e Born in the 50’s. La band farà di meglio nell’immediato futuro, ma intanto consegna al mondo un disco che è una lama di coltello che squarcia per sempre l’immaginario musicale.

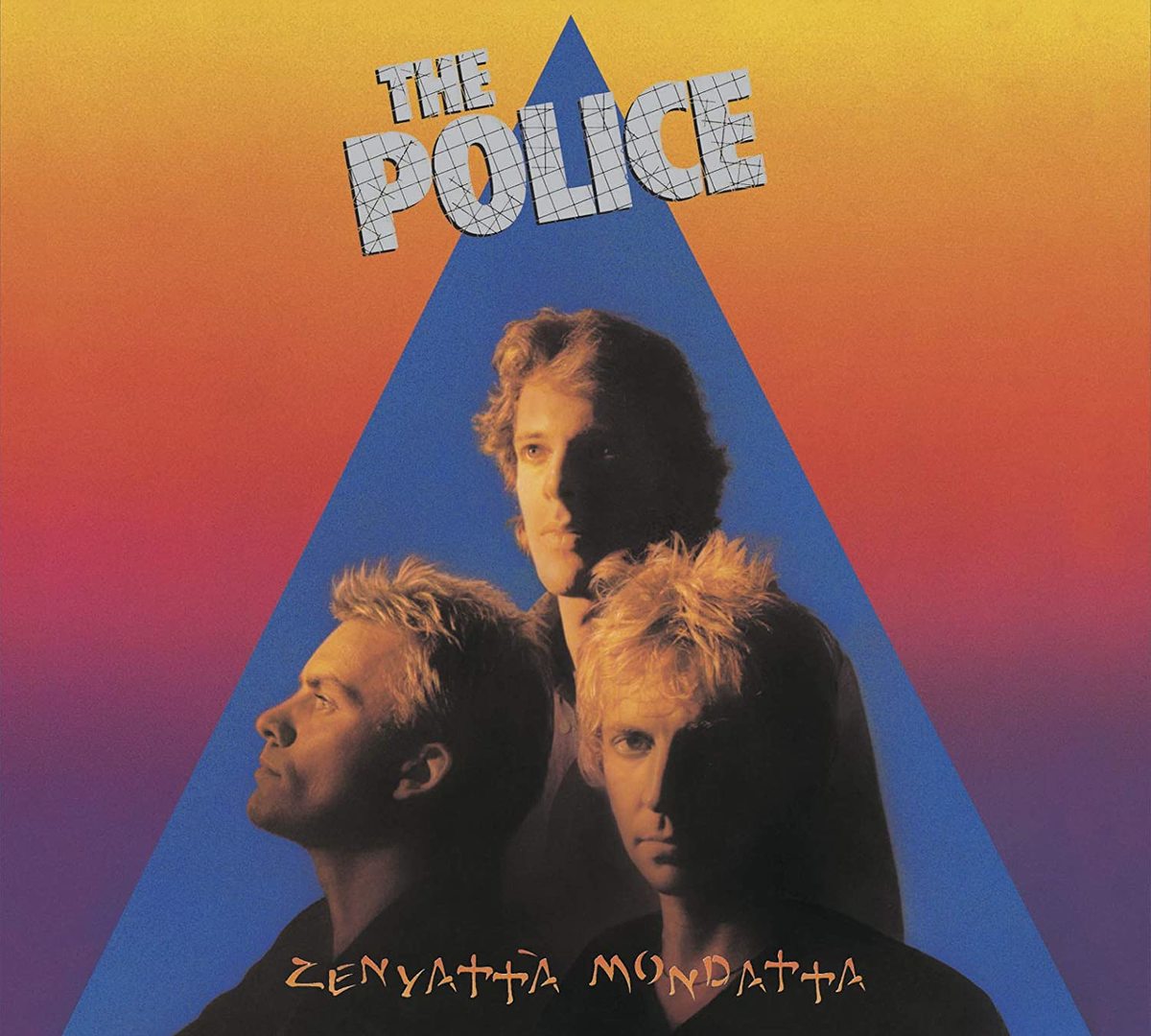

4. “Zenyatta Mondatta” (1980)

Sono passati solo due anni dall’esordio, ma in questo breve lasso di tempo i Police si sono trasformati in una gigantesca macchina sfornahit senza rinunciare a un’oncia della loro creatività. Con il nuovo album si avverte però che qualcosa nella macchina sta cominciando a incepparsi, la formula punk + reggae comincia a mostrare la corda, i tre hanno una voglia matta di esplorare. Ciò che ne esce fuori è Zenyatta Mondatta (calambour composto da due parole inventate dalla band, con riferimenti allo Zen, al politico africano Jomo Kenyatta e alla parola francese “monde”), un disco non perfettamente a fuoco ma già anticipatore della strada che i tre percorreranno con grande convinzione, senza timore di perdere ciò che hanno costruito.

Da una parte ci sono i consueti pezzi da novanta per le classifiche: Don’t Stand So Close to Me e De Do Do Do, De Da Da Da, dall’altra cose strane come gli strumentali Behind My Camel (che Sting odia al punto da provare a fare sparire i nastri) e The Other Way of Stopping. Nel mezzo due canzoni di stampo sociale, la stupenda Driven to Tears, a proposito della povertà, e Bombs Away, sull’invasione sovietica in Afghanistan. Poi la spezzettata Shadows in the Rain, la funkeggiante Voices Inside my Head e You Make the Best of What’s Still Around, con chitarra che più Fripp non si può. Insomma, per essere un disco di transizione, Zenyatta Mondatta è lo stesso bel mappamondo di fantasia. Ma il meglio deve ancora venire.

3. “Ghost in the Machine” (1981)

È fatta, nel 1981 i Police cambiano pelle. Inseriscono nella loro musica sintetizzatori e sax (suonati da Sting) e ampliano lo spettro delle loro influenze musicali. Punk e reggae si fanno da parte a favore di un mix ancora più personale di melodia e sperimentazione sui suoni e sulle strutture. Avanza un certo mood dark, le chitarre si fanno maggiormente acide, il set percussivo si apre alle sonorità dell’elettronica. Ciò in barba a chi dice che un disco del genere può essere un suicidio commerciale, Sting e i suoi se ne fregano e vanno avanti per la loro strada portando a casa un altro eccellente risultato, artistico e di vendite.

Peccato solo che i tre viaggino sempre più su percorsi separati, troppa l’ansia di Sting nel tenere il controllo totale sulle composizioni e la produzione, troppo anarchici gli altri due per lasciarsi soggiogare dal presunto leader. Qui e nel successivo album a volte è come se ci fossero tre mondi diversi che a volte collidono, altre divergono, sempre però con risultati stupefacenti. Sting dice la sua con le hit di routine, che stavolta si chiamano Spirits in the Material World e Every Little Thing She Does Is Magic, ma sa anche tingere le proprie canzoni di umori più oscuri, come quando parla delle tensioni nell’Irlanda del Nord in Invisible Sun. Ma è nei momenti più schizoidi e astratti che Ghost in the Machine (titolo ispirato dal libro omonimo del filosofo Arthur Koestler) rivela il suo carattere, vedi Secret Journey o Darkness (esplicativa fin dal titolo) o l’inaudita parentesi jazz-rock di Demolition Man, brano originariamente composto per Grace Jones.

Ghost in the Machine pone l’accento sulla sua diversità rispetto ai precedenti fin dalla copertina, con una grafica di display a sette segmenti che raffigura le teste dei tre membri della band, ognuno con il suo stile distintivo di capelli (da sinistra Andy Summers, Sting e Stewart Copeland).

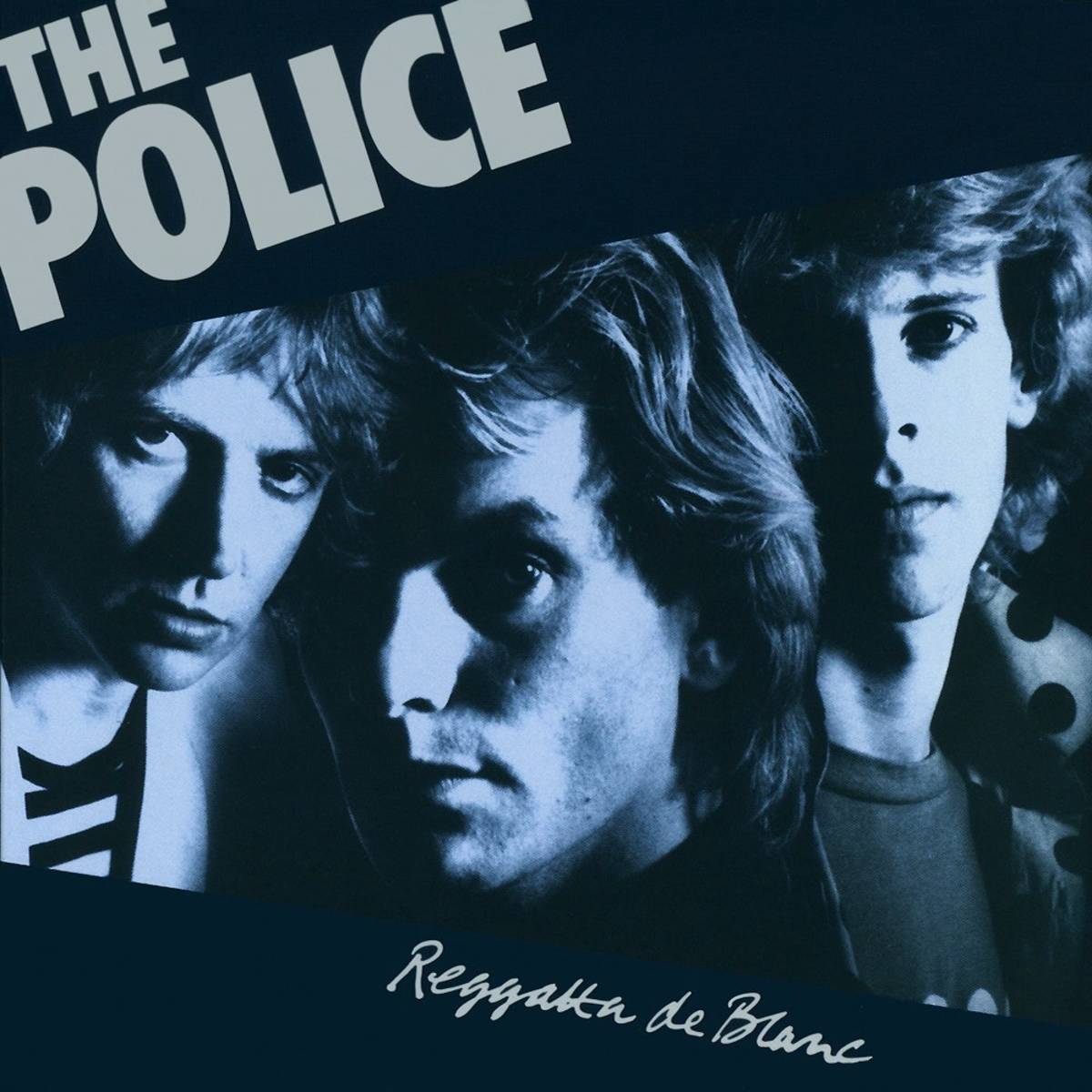

2. “Reggatta de Blanc” (1979)

Reggatta de Blanc è il top della prima fase dalla carriera del trio. È il disco di Message in a Bottle, una partenza di quelle memorabili, che fa subito venir voglia di scattare in piedi e muoversi al ritmo della musica. Poi il ritornello, una di quelle cose da annali del pop. Con un testo per nulla allegro, una storia di solitudine e alienazione, protagonista un naufrago che affida al mare un messaggio di aiuto in una bottiglia, salvo scoprire, tempo dopo, che molti come lui hanno inviato messaggi analoghi non ricevendo mai risposta.

È il disco di Walking on the Moon, scritta da Sting in stato di ebbrezza; ipnotica, quasi a evocare il lento spostarsi, con balzi a bassa gravità, sul satellite terrestre. Con chitarra liquida, giro di basso ripetitivo, batteria su charleston, bordo e cassa. Un piccolo trip sonoro. È il disco della title track: un crescendo sempre più intenso che trasporta i Police verso le atmosfere più astratte degli album successivi. La voce di Sting si concede una serie di vocalizzi senza parole che poi lanciano il brano verso lo scattante finale, con la chitarra di Summers sugli scudi. Reggatta de Blanc esce il 5 ottobre 1979, con un titolo che può essere inteso come una sorta di storpiatura francese di “Reggae dei bianchi”. Il perfezionamento della miscela dei tre giunge allo stato dell’arte.

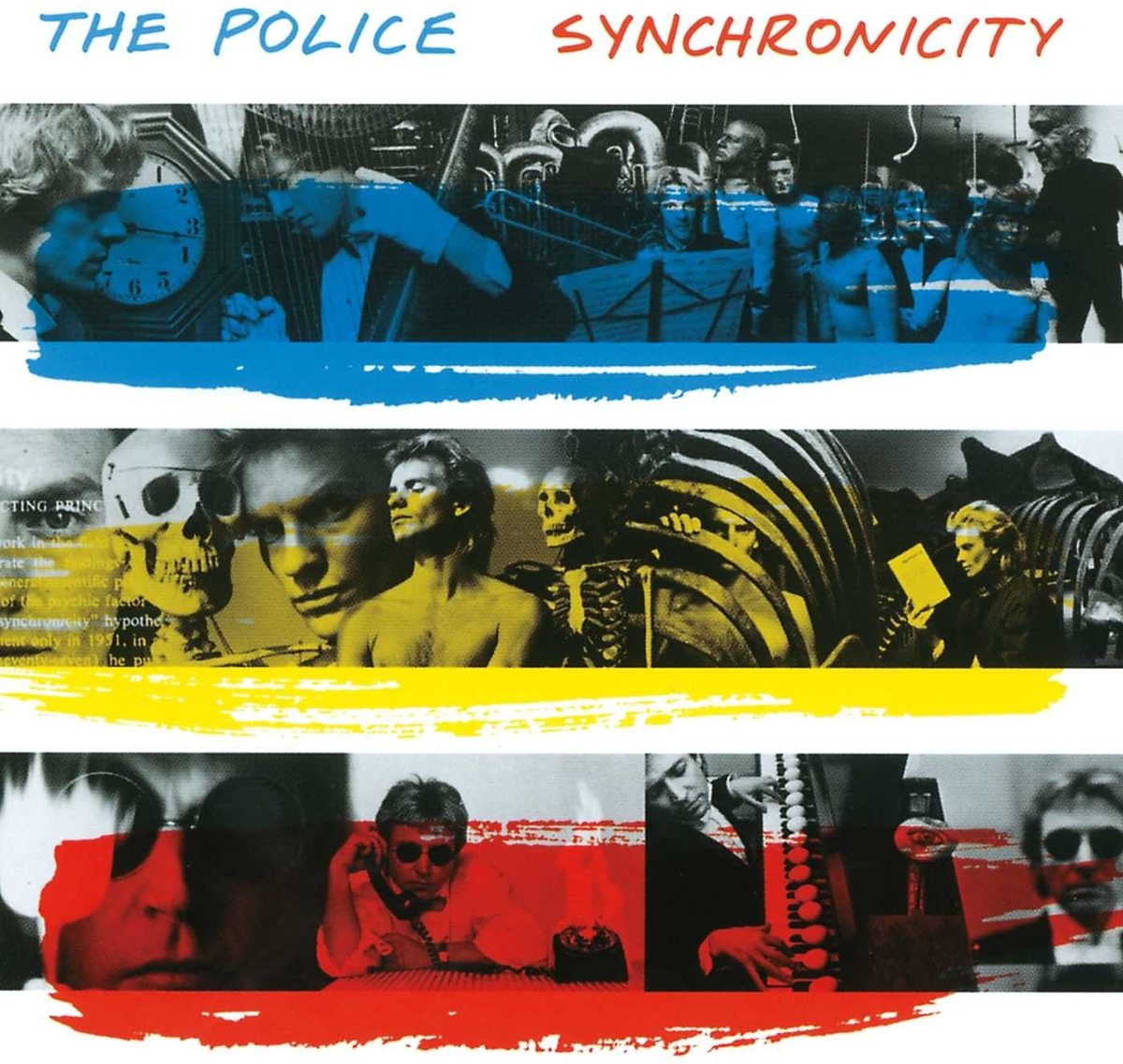

1. “Synchronicity” (1983)

Con Synchronicity il cerchio può dirsi completo. I Police hanno oramai abbandonato del tutto le influenze dei primi album e si sono spinti verso un art rock complesso e raffinato, che non ha perso smalto e che, anzi, li ha spinti sempre di più tra le braccia del successo. Synchronicity è un’opera assoluta, uno dei dischi più importanti della storia per la sua eccelsa capacità di toccare mille influenze racchiudendole in una serie di canzoni perfette. Il tessuto sonoro oramai è quanto di più ampio si possa immaginare, con le tastiere che hanno preso pieno campo e le sei corde di Andy Summers quanto mai creative. Synchronicity è l’album della super hit Every Breath You Take, soffusa e ammaliante, tanto crepuscolare quanto morbosa nel suo parlare di controllo totale su un’altra persona. E fino a qui ci siamo guadagnati il favore del pubblico. Poi si scende verso le due parti della junghiana title track (sulla teoria della sincronicità dello psichiatra svizzero): furiosa la prima, allucinata la seconda, gli angoli appuntiti di Mother, cantata con follia e disagio da Andy Summer, la storia d’amore nel mezzo di una burocrazia comunista di Miss Gradenko, l’impalpabile Tea in the Sahara, dedicata al romanzo di Paul Bowles Il tè nel deserto, i cambi di prospettiva dell’oscura King of Pain, il capovolgere del tutto il messaggio di Every Breath You Take (chi pensa di tenere in pugno l’altro ne è in realtà tenuto in pugno) nella lunare Wrapped Around Your Finger. Una baraonda di suoni che prendono tanto dall’elettronica, come dalla musica africana, dal jazz e così via, ampliando uno spettro musicale senza confini.

Peccato che l’apice significhi anche il dissolversi nell’aria della creatura Police (Sting lo canta in Wrapped Around Your Finger: “Sparirò nell’aria, non mi troverai mai”). La copertina è esplicativa delle strade che non si potranno mai più incontrare: tre strisce di fotografie ognuna dedicata a un membro del gruppo, con ciascuno ad elaborare la propria sezione autonomamente.