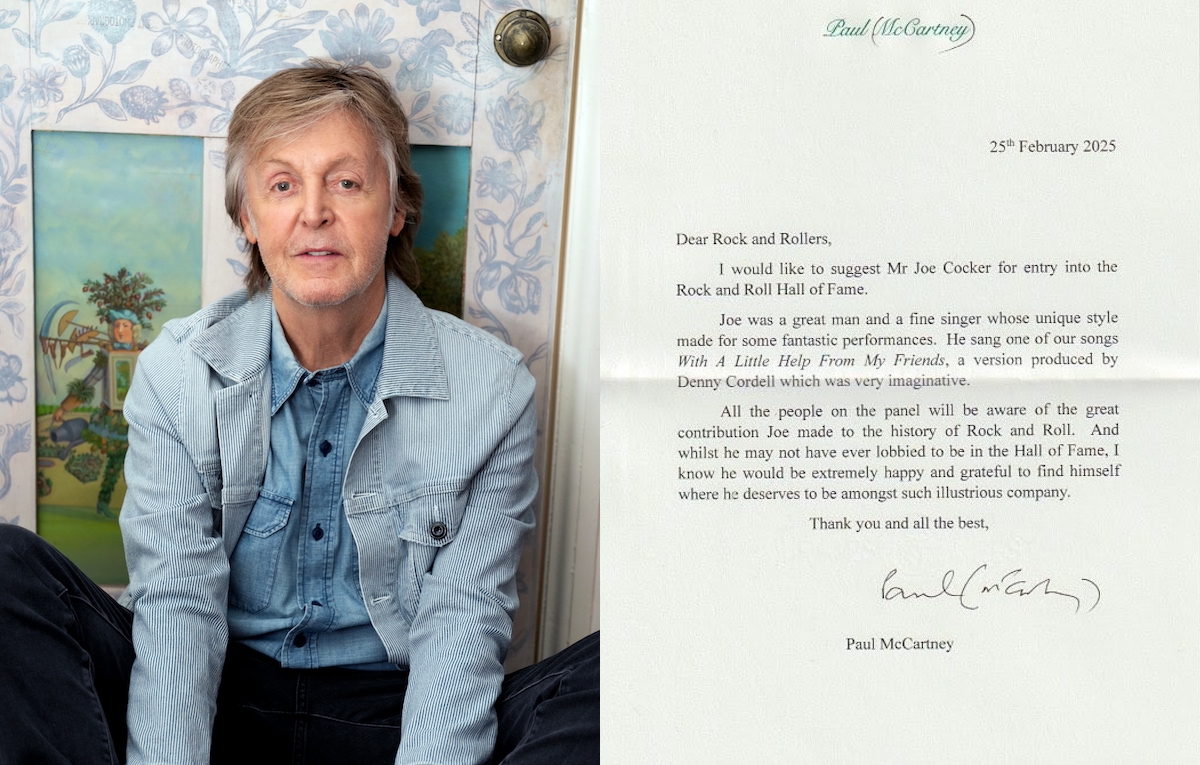

È evidente a tutti che il lockdown ha creato non pochi problemi al mondo della musica: impossibilitati a suonare dal vivo, gli addetti ai lavori sono impazziti, improvvisamente colpiti da un patologico horror vacui. C’è chi ha approfittato di questa situazione per trovare nuova ispirazione e – al posto delle dirette su Instagram, francamente imbarazzanti – bastare musicalmente a se stesso. È il caso di Paul McCartney, che oggi dà alle stampe McCartney III, ultimo capitolo della trilogia che lo vede solo a registrare, produrre e suonare tutti gli strumenti. Era già capitato nel 1970 e nel 1980, a ridosso dello scioglimento delle sue band principali, i Beatles prima e i Wings dopo. Fece quei dischi per liberarsi del peso di due gruppi di successo e ripartire di slancio superando le crisi creative. Ecco, stavolta è la stessa cosa, ma il fattore scatenante del terzo capitolo è la pandemia: volendo vedere il mondo come una grande band che si scioglie, si distanzia, si divide, la cosa non fa una piega.

McCartney non è l’unico ad aver inciso degli album solipsistici: la storia della musica è piena di musicisti che hanno fatto dell’autosufficienza un marchio di fabbrica per motivi sia economici, sia di stress, fattore che in una band è molto alto. Ricordiamo per esempio Prince, che nei suoi primi album faceva tutto da solo, oppure Stevie Wonder, enfant prodige polistrumentista che tocca lo zenit con lo stellare Innervision, per non parlare di Todd Rundgren con uno dei primi esempi di DIY, il disco Something/Anything?, Jah Wobble con Bedroom Album, Steve Piccolo con Domestic Exile e Stewart Copeland che ancor prima di entrare in classifica con i Police riuscì a piazzare in top 50 la sua creatura solista, Klark Kent, progetto nel quale suonava tutto in solitaria (in questo copiato da un suo grande fan, altro batterista, ovvero il Dave Grohl del primo disco dei Foo Fighters in cui è da solo a giostrarsi tra i diversi strumenti).

Sebbene molti li etichettino come one man band, la dicitura è correlata al busking, al suonare in strada inventandosi marchingegni per ovviare all’assenza di accompagnatori. Inoltre oggi tutti possono farsi un disco da soli tramite computer e app, anche senza saper suonare, utilizzando imitazioni di strumenti veri. Per festeggiare l’uscita di McCartney III, abbiamo deciso di fare una rapida carrellata sui dischi più bizzarri prodotti da one human band, musicisti che in studio maneggiano diversi strumenti e non solo la tastiera (con l’apporto di qualche inserimento esterno che è spesso inevitabile). Sarebbe più corretto chiamarli “one man/woman music project” o qualcosa di simile. Del resto, anche i dischi solisti di McCartney non sono certo ortodossi, anzi particolarmente distanti da quello che ci si aspetterebbe da parte di un act blasonato.

“Flex-Able” Steve Vai (1984)

Il virtuoso chitarrista e braccio destro di Frank Zappa non ha sempre registrato robe con shredding a cannone o ballatone di AOR tecnico paraculo, anzi. Pochi conoscono questo piccolo gioiellino in cui Steve Vai cerca di fare suo il complesso linguaggio musicale di Zappa e di cercare una sua “terza via” atta a toglierlo dalla categoria dei meri esecutori e proiettarlo sulle scene come autore di rispetto. Se è vero che lo stesso Zappa a un certo punto si darà al solipsismo totale con i suoi dischi al Synclavier (come il mitico Jazz from Hell), vero è anche che non ha mai fatto un LP in cui registra ogni parte di strumento vero (a parte in qualche brano sparso nella sua produzione). Preferiva la comodità della computer music e una mentalità da direttore d’orchestra che giocoforza vede gli altri ad eseguire ciò che pensa e lui a volteggiargli la bacchetta davanti agli occhi. Steve Vai invece si chiude in studio (creato appositamente da un capannone nel retro del suo giardino e battezzato col simpatico nome di Stucco Blue) proprio nel periodo di divorzio da Zappa e registra e suona praticamente tutto da solo, rimpolpando con un po’ di ospiti, certo, ma di base è attivo su ogni registro: addirittura lo vediamo alle percussioni.

Nato in un periodo di passaggio nella carriera di Vai, Flex-Able è un pirotecnico esempio di versatilità e di assurdismo totale (non mancano voci pitchate e citazioni da incontri ravvicinati del terzo tipo) tanto che potrebbe essere considerata la versione acida e giovane di Frank Zappa, quasi il suo erede in quanto ad armonizzazioni impossibili e stacchi circensi, soprattutto per la sua capacità di rendere quei linguaggi “accessibili”. I fan di Vai però non trovano grande appeal in questo disco poiché più interessati ai funambolismi chitarristici del nostro che alla sostanza: peccato. Per noi è un grande disco da rivalutare in cui l’uso della chitarra è sicuramente poco ortodosso e “squagliato” rispetto agli standard futuri di Vai, spesso troppo compiacenti verso il sistema temperato e verso gli aficionados che gli comprano i dischi per sentire sempre la stessa cosa: lui che frulla sulla chitarra.

“Shepherd Moons” Enya (1991)

Una delle grandi eroine del pop planetario (che molti però continuano ostinatamente a etichettare come new age o affine alla musica celtica), Enya è ritornata da pochissimo in auge poiché tirata in ballo da Oneohtrix Point Never a proposito del suo nuovo e discutibile album Magic, ma è da sempre nei pensieri di tutta una nuova generazione di artisti come ad esempio FKA twigs. Non possiamo che essere felici di questa rivalutazione anche tra le schiere più hipster poiché la nostra eroina rappresenta un discorso a parte in qualsiasi discografia. Non solo si è inventata uno stile a sé (tanto da essere una delle madrine dell’HD), ma è appunto una di quelle che fa praticamente tutto da sola in studio di registrazione, anche i caratteristici cori, basati su registrazioni in diretta della sua voce che arrivano anche a 500 sovrapposizioni.

L’esempio più folgorante è il disco Shepherd Moons dove suona qualsiasi cosa, con solo l’aggiunta di qualche session man per strumenti particolari quali corno e cornamusa. Il disco avrà un successo allucinante grazie anche al singolo di traino Carribean Blue e supererà quello del precedente Watermark, già best seller. Il grande consenso popolare di quel disco aveva, infatti, messo in crisi Enya, che si rifugia nel suo home studio per resettarsi e rimettersi al lavoro come se non fosse successo niente: improvvisamente era una star e la sensazione era di «essere in un sogno». E Shepherd è un modo per non lasciarselo sfuggire, anzi è come un diario per tenerselo accanto nero su bianco, anzi colore su colore. Un tuffo in un onirismo liquido quanto lucidamente futurista, che ha creato e sta creando tanti emuli e discepoli quasi quanto i Beatles (tanto per rimanere in tema).

“Oar” Skip Spence (1969)

La maggioranza delle persone crede che l’unico grande pazzo diamante del rock psichedelico sia stato Syd Barrett: be’, sbagliano di grosso. C’è un altro personaggio che forse a livello di follia lo supera ed è Skip Spence, co-fondatore degli esplosivi Moby Grape e membro di un paio di formazioni importanti del genere come Quicksilver Messenger Service e Jefferson Airplane nei quali suonò la batteria nell’album di debutto per poi essere cacciato; era andato in vacanza in Messico senza dire niente a nessuno. Avido consumatore di droghe e soprattutto di LSD, non faceva solo questi innocenti scherzetti: una volta durante un trip di acido cercò di uccidere a colpi di ascia Don Stevenson, suo socio dei Moby Grape, per «salvarlo da se stesso» e quindi fu rinchiuso in un ospedale psichiatrico e gonfiato di Torazina. Da quel momento la sua mente musicalmente geniale si offuscherà, per poi finire tragicamente nei tardi ’90 morendo di cancro ai polmoni dopo una vita di eccessi.

Dopo l’episodio del manicomio, fu rilasciato e incise Oar, il suo unico album da solista nel quale, come in un esorcismo, mette giù una manciata di canzoni scritte mentre era internato, suonando da solo tutti gli strumenti in una solitudine amplificata dalla malattia mentale. Brani claudicanti di una struggente luce psichedelica, avanti di mille anni, cantati con il cuore strappato dal petto e stupendamente disarmanti come il meraviglioso All Come to Meet Her, che sembra una canzone d’amore e invece narra il blues della dipendenza. Il disco nonostante sia magistrale sarà un flop tale che la Columbia lo cancellerà dal suo catalogo entro lo stesso anno di uscita. Solo dopo essere rivalutato nel 1991 in piena epoca grunge il disco sarà rimasterizzato in CD, per poi diventare nei 2000 punto di riferimento per tutta la scena weird/lo-fi americana, segno che il sacrificio di Spence sull’altare del rock non è stato vano, anzi.

“Scirocco” Maria Violenza (2018)

E sull’altare del rock la nostrana Maria Violenza porta il suo one woman show nella quale vengono sacrificati un organo, chitarra, percussioni e drum machine sapientemente loopati come fossero attori che salgono in scena al momento di recitare la loro parte in una tragedia greca. Su di loro impone una voce possente nella quale c’è la storia del mondo: un mescolarsi di passioni, di lingue di dialetti e di culture che scorrono come il sangue e con il sangue, spesso, vengono lavate in una continua tensione rituale tra bene male spirito corpo e la continua lotta intestina tra di loro; insomma tra la violenza e il candore di Maria, tra la pancia e il petto, la droga e l’astemia. E sì che essendo palermitana (una canzone in particolare Il palermitano è parecchio esplicita sul tema) incarna tutta una serie di contraddizioni che una volta stabilitasi a Roma est ha fatto implodere (dopo la militanza in storici gruppi culto della famigerata Borgata Boredom come Capputtini i Lignu e Corpus Christi) con uno stile che è oramai tutto suo e basta a se stesso. Fatto di arie afromediorientali, di cultura popolare del sud, di synth wave francese e di punk rock italiano che a volte bacia le mani al gothic d’oltremanica, perché alla fine siamo sempre stati attraversati da tutto e tutti come da niente e nessuno.

Nell’album Scirocco pubblicato sull’etichetta svizzera Kakakids tutte queste suggestioni sono condensate in brani intensi e vulcanici, un po’ come la foto di copertina che la ritrae “scugnizza”, il che ci fa pensare che in realtà pur suonando da sola la nostra è abitata da diverse anime e diversi individui di diverse età, ma d’altronde il bene e il male non sono forse la faccia di un’unica stessa medaglia che ne contiene altre dodici? Sicuramente uno dei migliori act del genere da parte di una polistrumentista per la quale “chi fa da sé fa per tre” non è solo un detto (in effetti suona tre parti distinte, per tacer della drum machine).

“Friends’ Portraits” Monofonic Orchestra (1981)

“La solitudine è una strana compagna / lei ti sorride come una puttana”, diceva Venditti. Ecco nel caso del suo collega Maurizio Marsico (chi scrive ha collaborato con lui, ndr) trattasi del contrario: è lui la puttana che sorride alla solitudine. Anzi, le ghigna proprio, sardonico, tra eccessi e contro eccessi del rock. Il giovane Marsico negli anni ’80 era infatti uno di quei ribaldi ribelli che al frigorifero preferivano il Frigidaire e alla new wave preferivano la no wave. Braccio destro musicale del geniale Stefano Tamburini, infatti (a proposito recuperate la raccolta Tutto Tamburo da pochissimo uscita, troverete anche un CD con degli inediti di Marsico e appunto siparietti scritti a quattro mani con Tamburini), in Italia era uno di quelli decisi a sovvertire le regole della musica corrente, cercando di svecchiare un Paese interessato più al baraccone dei laser e dei lustrini e del bel canto che al succo delle cose (altro che Achille Lauro, ci verrebbe da dire).

La sua creatura, la Monofonic Orchestra, è un progetto pensato come una vera e propria one man band del futuro, già prevedendo la diffusione dell’elettronica a portata di tutti, in cui ciascuno sarà uno e trino, piegandosi sull’economico multitraccia casalingo a sovrapporre tracce di voce, basso, chitarre, synth e drum machine (e più tardi a cablare i fili del Midi). Friends’ Portraits esce sulla Italian Records dei colleghi Gaznevada ed è un geniale tuffo in un’anarchia nello stesso tempo giocosa e incazzata che seppellisce tutti come il proverbiale bimbo davanti alle vesti nuove dell’imperatore. Concept geniale del disco, ritrarre in musica i suoi amici (e vediamo infatti anche un brano dedicato al produttore, Oderso). Ancora insuperato come state of mind, Marsico non smette anche oggi di stupire e di produrre tutto da solo roba che rompe il cazzo ai puristi e guarda in avanti deliziando le orecchie di chi non cerca sicurezze nella musica, ma “il lato solare del lato buio”.

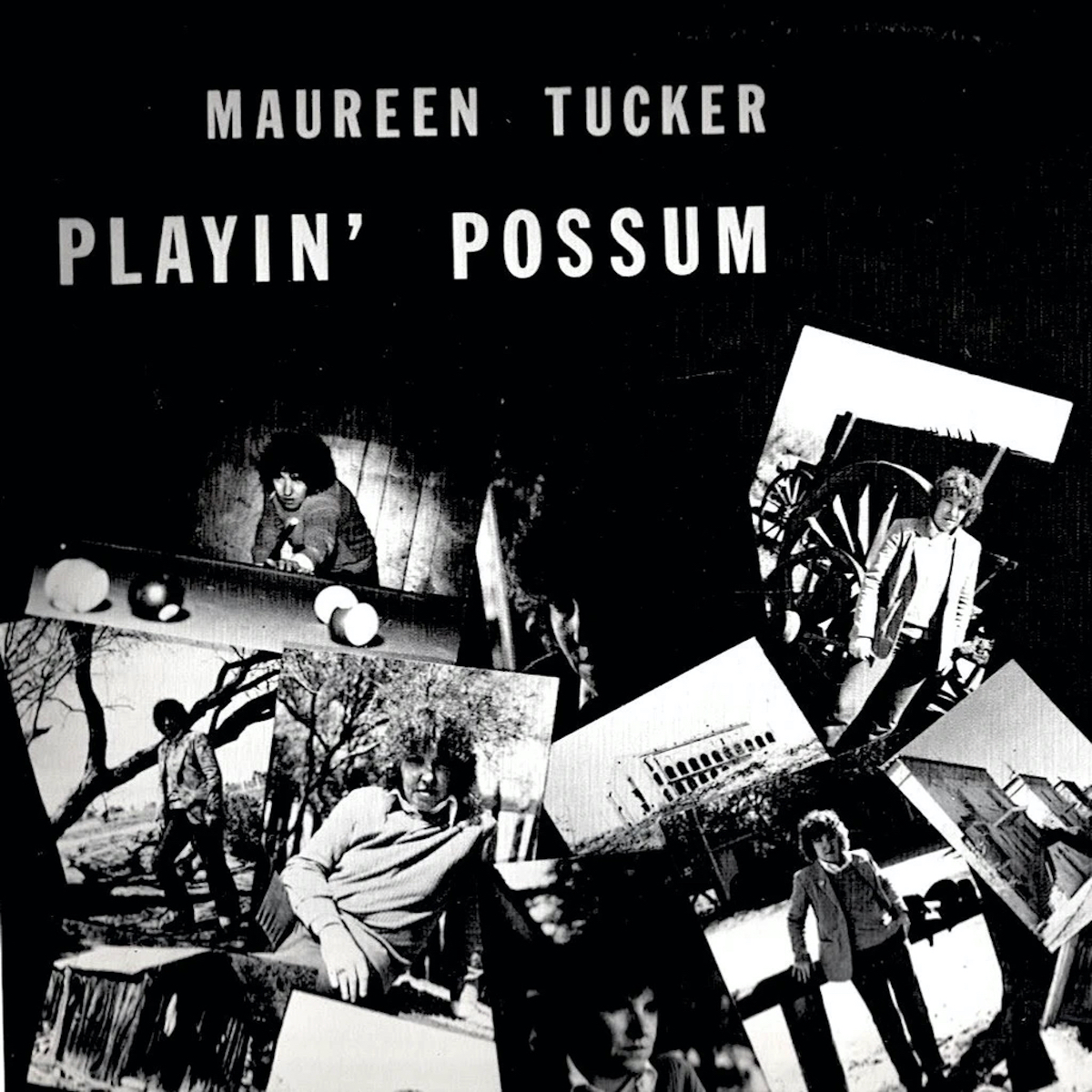

“Playin’ Possum” Maureen Tucker (1982)

E a questo proposito, l’anno dopo il debutto di Marsico esce il primo disco solista di una delle eroine di tutti noi: il gioco di parole potrebbe sembrare banale ma trattasi proprio di Maureen Tucker, la batterista dei Velvet Underground. Per capire l’importanza di questo LP basterebbe ascoltare cinque secondi della sua cover di Heroine (appunto) per rendersi conto di quale grandezza la nostra sia capace a confronto dei suoi ex colleghi di banda, più interessati al jet set che a imporre una musica veramente working class.

Qui Maureen suona ogni strumento possibile che gli capiti tra le mani, in un periodo in cui è costretta dagli eventi (traduzione: non vede neanche una lira di diritti da Reed & Co.) a fare la mamma, lavorare in un Walmart e farsi il culo per campare. In sei mesi registra tutto in casa sua (per precisione nel soggiorno) e lo fa uscire sulla sua etichetta personale mettendoci i soldi di tasca propria. Se questa incisione non è la madre del DIY, del lo-fi, del noise, del grunge, insomma di tutto il futuro della musica alternativa dei ’90 e oltre, allora ragazzi non so che dirvi, sentitevi gli Afterhours. Non troviamo musica originale, no: ci sono cover massacrate di classici del rock’n’roll come Bo Diddley e di nuovi standard come Dylan e gli stessi Velvet (coverati tra l’altro in una versione migliore di quella cantata da Reed, tanto per farvi capire), calpestate in un misto di odio e amore da chitarre ruggenti e dissonanti, da sassofoni spaccati sui denti, con una voce che è il prototipo di tutte le riot grrls e arrangiamenti slacker che ricordano subito i Pavement che all’epoca erano giovanissimi. L’urgenza espressiva è tale che non ha assolutamente importanza la perizia tecnica, l’accordatura, niente di tutto questo (nonostante si coverizzi anche Vivaldi in una dolcissima versione del suo Concerto in Re maggiore): un disco geniale, oltre il punk in cui gli originali risultano – a volte – quasi irriconoscibili e pieni di quella forza che viene solo dal piacere di suonare per spaccare il culo a tutti, anche se ti ascolteranno in tre. Ancora oggi una grande lezione, non solo di musica ma di vita.

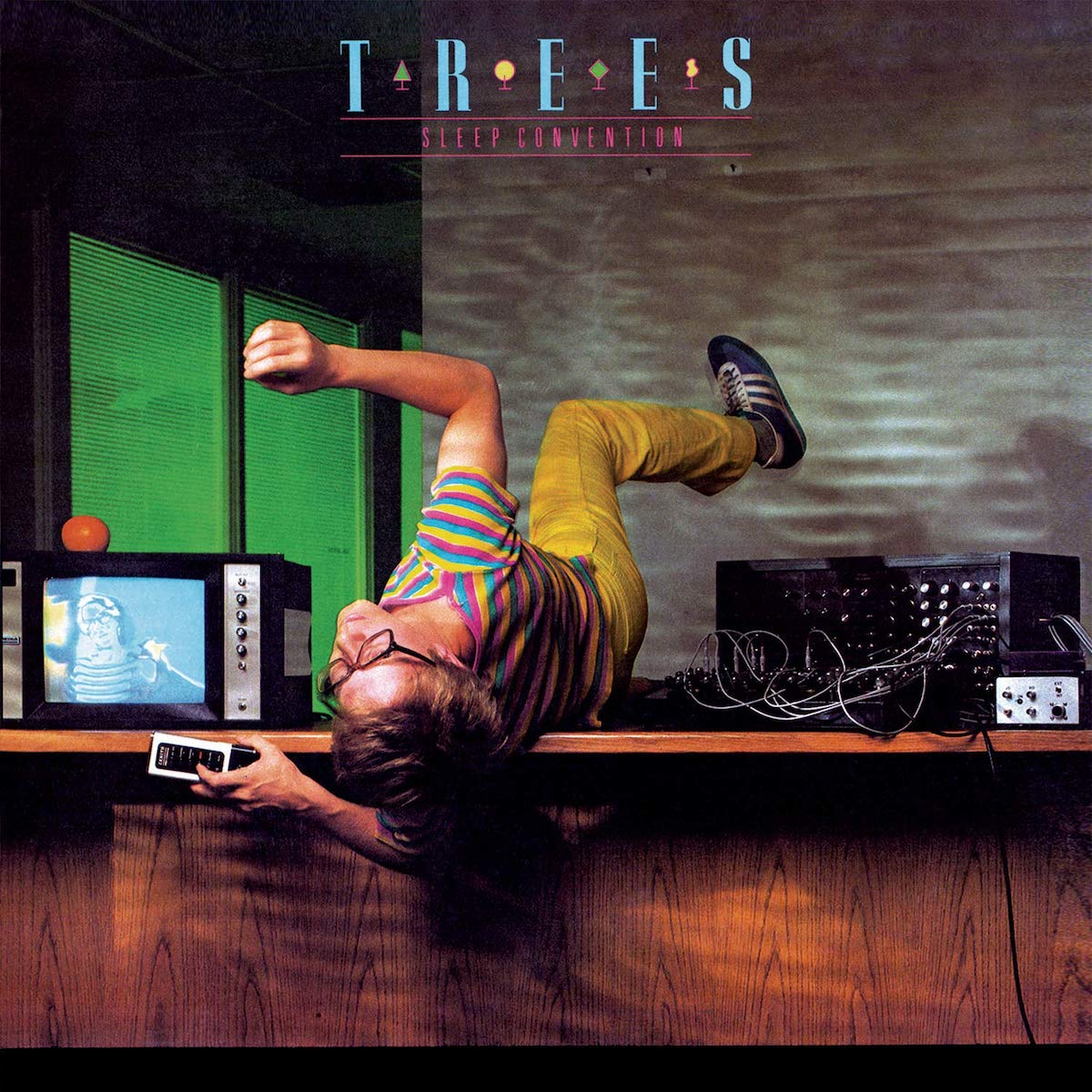

“Sleep Convention” Trees (1982)

Se è vero che l’originalità paga, questo purtroppo non è stato il caso di Trees, un progetto in cui il solo Dane Conover si occupava di suonare tutto e di prodursi da sé. Originariamente membro dell’interessantissimo gruppo new wave americano Puppies, il nostro messosi in proprio crea uno dei dischi più fichi dell’intero panorama synth wave di ogni era. La cosa assurda, incredibile e quasi senza senso è che nonostante tutta sta ciccia Sleep Convention non otterrà alcun successo, anzi passerà del tutto inosservato, anche se incassò il prevedibile plauso della critica. Il motivo di quest’assurdità è che nella casa discografica MCA in quel periodo c’era un grosso cambiamento ai vertici, e questo annientò la promozione del disco, schiacciando anche la carriera di questo – possiamo dirlo – genio e ancora una volta proletario del pop elettronico. È come se i Devo avessero trovato una formula per sopravvivere agli anni ’80 e si fossero trasformati in una macchina da guerra che incarna tutti i generi della wave superandoli e portandoli praticamente dritti all’hyper pop degli anni 2000, sia per scrittura sia per pasta sonora, con un songwriting praticamente irresistibile che ne è il chiaro prototipo.

Dane Conover da quel momento collaborerà con altri artisti continuando a scrivere musica in sordina, non prima di aver trovato un piccolo ritorno di visibilità mettendo in circolo nel 2007 i video d’epoca preparati per il lancio del disco e mai circolati: MTV2 li manderà in rotazione facendo finalmente giustizia. Nel 2018, comunque, l’etichetta Rubellan Remasters saggiamente ristamperà Sleep Convention in CD con l’aggiunta di 12 bonus track tra le quali quelle che avrebbero dovuto completare il secondo album mai uscito, Pandora’s Box, che ad occhio e croce sembra una grande promessa mancata. Col suo look da post nerd e i suoi video sgranati da un’estetica 80s eccessiva, Conover è a tutti gli effetti anche uno dei padrini del glo fi/hypnagogic pop che si imporrà nel 2008 in tutto il pianeta.

“The Space Lady’s Greatest Hits” The Space Lady (2013)

Guardando il futuro a volte gli occhi si bruciano. Nel caso di Susan Dietrich Schneider aka The Space Lady a bruciarsi sono le alette che tiene sempre sul suo caratteristico elmo, come una sorta di Capitan America al femminile. La storia di questa one woman band è particolarissima: negli anni ’80, armata solo di un accordion (diventata poi una tastiera Casio) e della sua voce passata per un eco, suonava per le strade come busker, proponendo però cover di brani rock’n’roll in versione space, cosmica, eterea. Una roba assurda: fatto sta che ritiratisi poi dalla musica, nei primi 2000 è stata scoperta da Irvin Chusin, storico della musica che ha infilato una sua cover nel libro/CD Songs in the Key of Z, dedicato all’outsider music, che nei 2000 avrà una grossa diffusione. Grazie a questo frangente di cui la nostra eroina era ignara, il progetto Space Lady avrà un ritorno tale che nel 2013 il suo primo disco “ufficiale” The Space Lady’s Greatest Hits, composto sia da cover sia da materiale originale, finirà tra i primi 50 migliori dischi del 2014 per Vice e nella lista dei 101 album da ascoltare prima di morire di NME. Ed ecco quindi rispuntare le alette: Schneider intraprende diversi tour mondiali e diventa un’icona dell’outsider music, alternandosi tra tastiera e chitarra portando la strada nei club e nei palchi di ogni dove con la leggerezza di un vero e proprio angelo. I suoi dischi sono una fotografia di questa sua missione, ma rispetto ai live hanno la caratteristica superiore che la Lady potrebbe anche non avere età e non essere di carne ed ossa, ma essere al contrario eterna, impalpabile; una voce che viene dalle solitudine del nostro stesso cuore per aprirne le gabbie.

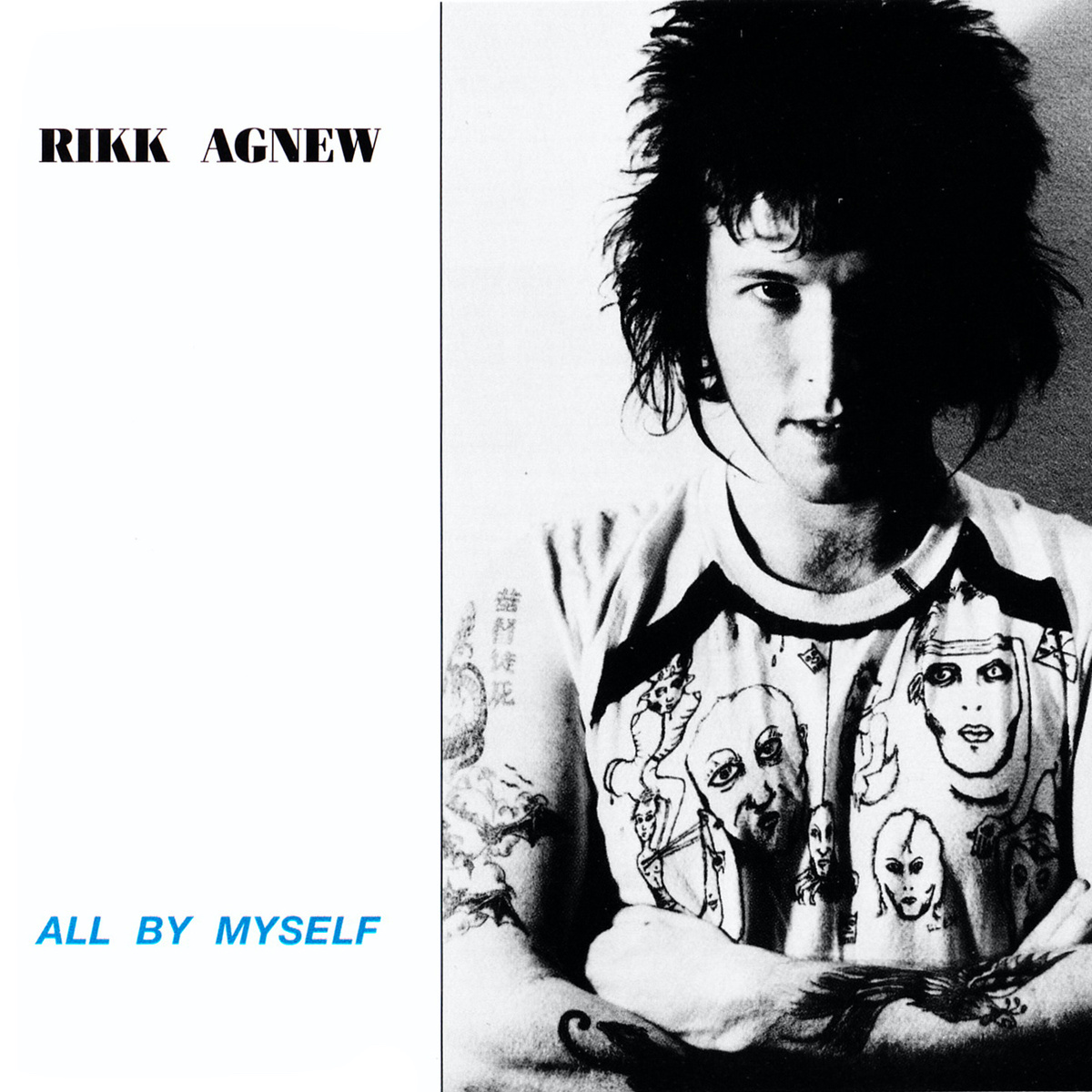

“All by Myself” Rikk Agnew (1982)

E le gabbie sono quelle che il punk ha sempre aperto quando si tratta di fare tutto da sé. Il DIY è alla base della scena, ma se per lo più la cosa è applicata ai gruppi, per le singole entità è un po’ diverso. Nel caso di Rikk Agnew la sua fama nel 1982 lo precedeva per essere stato prima il chitarrista dei fondamentali Adolescents e quindi considerato uno dei migliori chitarristi punk hardcore in circolazione, poi alle sei corde anche nella popolare goth band Christian Death. In entrambe le band il nostro firma gli album di debutto per poi mollare baracca e burattini.

Nel 1982, appena mollati i Christian Death e probabilmente stufo di doversi rapportare a una band per l’ennesima volta, il fumantino Agnew decide di scrivere e suonare un disco tutto da solo, voce compresa. Il risultato è un album particolare, a suo modo sperimentale nel cercare di fondere il punk hardcore con una visione più pop, senza però cedere di un millimetro all’atteggiamento “faccio come cazzo mi pare”. Inutile dire che molti gruppi dei 2000 (No Doubt in primis) hanno fatto tesoro della lezione di Rikk, a volte facendone copia carbone: ma nel caso del disco in questione non c’è trucco e non c’è inganno di post produzione (piaga che affligge la quasi totalità della nuova onda punk). Solo il sapore agrodolce di una produzione fatta in casa dalla quale traspira sudore e assoluta libertà d’azione, spaziando dai mid time alle cavalcate più veloci legato da un’interpretazione che sta a metà tra l’impersonale e l’iconico. Unico neo il titolo, un po’ troppo pleonastico nel ribadire una cosa già chiara, ma forse anche lì sta l’orgoglio di aver fatto qualcosa in prima persona, senza deleghe e senza timore di giudizio alcuno, come è d’altronde prassi nella storia del punk.

“Bird-Brain” Tune-Yards (2008)

E tornando alla libertà d’azione, il caso Tune-Yards ci insegna che il più delle volte paga. Il primo disco di questa one girl band esce nel 2008 ed è inciso su cassetta riciclata, composto esclusivamente con un registratore vocale a mano ed editato con un programma freeware. Insomma come da copione del lo-fi più “scaciato” d’epoca. Il disco fa però rapidamente breccia tra gli addetti ai lavori uscendo poi su vinile per l’etichetta di Portland (città che all’epoca era una delle città patria del lo-fi weird) Marriage Records giungendo poi addirittura alla gloriosa 4 AD che lo ristamperà nel 2009. Un’escalation inaspettata da questa ex marionettista e suonatrice di ukulele, che in questo disco suona tutti gli strumenti, ottenendo i bassi gonfiando le percussioni sulle frequenze apposite.

Tranquillamente incasellabile nell’etichetta art pop per la varietà di stili che sperimenta (si va dall’afrobeat al folk alla wave), Merrill Garbus possiede una voce particolarmente intrisa di blackness e una capacità notevole di scrivere belle canzoni che ottengono successo anche al di fuori del mezzo con cui sono registrate. D’altronde riuscire a passare dal lo-fi alla colonna sonora del videogioco FIFA 15 per non parlare della pubblicità per Google Pixel non è da tutti, ma il messaggio è: potrebbe esserlo. A tutt’ oggi Bird-Brain è a conti fatti il miglior disco di Tune-Yards che ahimè dopo il contratto con la 4AD e il suo primo album ufficiale tradirà le premesse iniziali della bassa fedeltà per le normalizzazioni di studio che sì, renderanno il tutto più chiaro e vendibile, ma senza magia. D’altronde entreranno in gioco anche altri musicisti e quando il gioco si fa grande non sei più in cameretta, tu contro il mondo, ancora affamata di sogni.

Lo sapeva bene Paul McCartney che ci teniamo per la fine come ciliegina sulla torta: quando il gioco si fa grande come quello dei Beatles, è difficile tornare a pensare in purezza. Il primo album registrato completamente da solo (ad eccezione dell’aiuto della moglie Linda) nacque dal desiderio di cancellare la popolarità stressante dell’affaire Beatles, suonando tutto in bassa fedeltà su un multitraccia, prendendosi la libertà rischiosissima di registrare abbozzi di canzoni, svacchi da dopolavoro, scarti dei Beatles stessi per darli in pasto al pubblico con l’atto quasi violento e provocatorio di pubblicarlo addirittura prima dell’ultimo capito dei Fab Four, Let It Be. Il pubblico premierà questa operazione attratto dal nome. la critica massacrerà il disco a eccezione di quelle perle ivi contenute come Junk e Maybe I’m Amazed, e Paul inventerà senza dubbio il genere lo-fi.

Il secondo capitolo invece è spostato ancora più avanti, in quanto il baronetto si innamora della new wave più marcia, quella stile Hardcore Devo, degli Human League, dei Residents, insomma di tutto quel synth pop futuribile e innovativo. Per cui mastica il tutto defecandolo a sua immagine e somiglianza. Che ovviamente non poteva che essere un capolavoro di outsider music sintetica, anticipando tutte le tendenze che dal Dramarama in poi hanno forgiato la musica alternativa europea e mondiale. Smanettando sequencer e altre diavolerie, tra l’altro, il Macca diventa uno dei primi a intuire il passaggio verso la vaporwave, la musica per ascensori, le sinfonie per supermercati oramai sdoganate ad arte. Fremiamo tutti per sapere quali sono le tendenze che anticiperà McCartney III: perché se è vero che il vecchio “scarafaggio” ha perso (vivaddio) la corazza, le antenne sono però rimaste dritte e salde al loro posto.