Più ancora che per i dischi prodotti e pubblicati, il 1981 è uno snodo cruciale nella storia della musica registrata per quel che succede intorno: le canzoni si ascoltano ovunque e si guardano in televisione. Il 1° agosto di quell’anno MTV inaugura le sue trasmissioni mandando in onda il profetico clip di Video Killed The Radio Star dei Buggles; nello stesso periodo il Walkman della Sony, il più diffuso e popolare tra i riproduttori portatili di musicassette commercializzato a partire dal ’79, è ormai un apparecchio di uso comune capace di rivoluzionare il concetto di ascolto non meno di quanto faranno negli anni e nei decenni successivi il compact disc, Napster, l’iPod della Apple e le piattaforme di streaming.

La scena musicale, intanto, è in fermento e in evoluzione, ancora scossa dal freschissimo e lacerante ricordo dell’assassinio di John Lennon. Mentre Bob Dylan è in mezzo al guado della sua crisi mistica (Shot of Love chiude la sua trilogia di album di ispirazione cristiana), Neil Young inizia con Re-ac-tor la fase più sconcertante della sua carriera, Prince con Controversy prepara il terreno alla sua esplosione artistica e commerciale e Frank Zappa è impegnato soprattutto a scavare nei suoi archivi (il discreto You Are What You Is non passerà alla storia tra le sue opere migliori), tanti grandi nomi segnano il passo, intenti a comporre, a coltivare progetti diversi o a suonare dal vivo: il 1981 non registra album di Bruce Springsteen e dei Dire Straits, dei Clash e dei Jam, dei Talking Heads e di Peter Gabriel, di Paul McCartney e di Michael Jackson.

Non è solo questo a rendere difficile la lettura di un periodo in cui l’industria pop-rock – oltre a sfornare million seller sostenuti da budget produttivi, sforzi promozionali e reti distributive sempre più imponenti (accanto ai negozi di dischi indipendenti si consolidano i megastore e le grandi catene) – comincia a produrre correnti e sottogeneri poco comunicanti tra di loro anticipando la frammentazione spinta del mercato contemporaneo: se nei ’70, almeno prima dello scisma provocato dal punk, era relativamente facile trovare consumatori onnivori ben disposti nei confronti del blues elettrico come del progressive, del cantautorato come del glam rock, nei primi ’80 diventa più profondo il solco tra i generi e i rispettivi pubblici di riferimento, tra il rock chitarristico figlio dei 60s e del punk e un nuovo stile “commerciale” che comincia a nutrirsi in dosi massicce di sintetizzatori e di rudimentali batterie elettroniche. Il synth pop diventa la nuova lingua corrente del music business, adottata da pionieri come i Kraftwerk così come dagli Human League di Dare e dagli eleganti Japan di David Sylvian (che chiudono nel migliore dei modi la loro avventura con Tin Drum), oltre che da un manipolo di esordienti che in modi diversi lasceranno un segno profondo nell’evoluzione del suono e del costume (i Duran Duran dell’omonimo album di debutto, i Depeche Mode di Speak and Spell, i New Order di Movement, i Soft Cell di Non-Stop Erotic Cabaret, gli Heaven 17 di Penthouse and Pavement).

Tra le politiche economiche stringenti di Margaret Thatcher, il matrimonio da rotocalco tra il principe Carlo e Lady Diana e le rivolte nelle strade di periferia delle metropoli, l’Inghilterra vive ancora un periodo irrequieto e turbolento: la gioventù britannica, tradizionalmente attenta al connubio tra musica, stile, aspetto e abbigliamento, cerca una via di fuga e comincia a rispecchiarsi in una nuova generazione di artisti pronti a cogliere al balzo le opportunità offerte dalla videomusica e dalla nuova civiltà dell’immagine per gettare le basi di una seconda British Invasion negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Alle nuove regole e ai videoclip non si sottrae nessuno: non chi ancora imbraccia con orgoglio la chitarra (come gli U2, Siouxsie and the Banshees, Echo & The Bunnymen e Teardrop Explodes: tutti e quattro artefici di seconde opere meno convincenti degli LP di debutto), né i “dinosauri” come i Genesis della svolta pop di Abacab o gli hard rocker e metallari di vecchia e nuova generazione come Ozzy Osbourne, AC/DC (quell’anno al numero uno in America con For Those About to Rock) e Iron Maiden.

Con Ronald Reagan appena insediatosi alla Casa Bianca per il suo primo mandato, gli Usa non vivono tempi meno agitati e problematici: il mondo musicale risponde con l’AOR stentoreo di Boston, Styx, Foreigner e Journey (Escape è considerato da molti l’incarnazione più compiuta del genere), ma anche con il vivace impeto ribellistico di una scena underground che ingloba le sonorità post punk e garage in arrivo da Minneapolis (esordiscono i Replacements con Sorry Ma, Forgot to Take Out the Trash) e soprattutto da Los Angeles, dove i debuttanti Wall of Voodoo di Dark Continent rappresentano un’eccezione stilistica a base di tastiere e batterie elettroniche in un universo votato prevalentemente al sound spiccio e chitarristico dei Blasters (versante roots e rock and roll), degli X (versante post punk: il loro Wild Gift è il disco di passaggio tra due capolavori), dei Black Flag e dei Gun Club, protagonisti entrambi di incendiari album di debutto.

Gli ’80 sono ricordati da molti, oggi, come un periodo “buio” della musica popolare, che all’energia incontenibile dei ’60 e alle ambizioni artistiche dei ’70 preferì il disimpegno e la ricerca di una artificiosa stilizzazione. I 20 dischi che abbiamo selezionato per rappresentare il secondo anno del decennio confermano solo in parte questo pregiudizio e la estrema varietà stilistica di una scena che sarebbe troppo semplicistico ridurre a una dittatura del techno pop.

“Trust” Elvis Costello (gennaio 1981)

Raramente citato tra i dischi migliori di Costello, Trust è un LP che cerca una sintesi tra gli album precedenti diramandosi in diverse direzioni. Fotografa la precaria condizione mentale di un uomo confuso, nel pieno di una crisi matrimoniale, già sfiduciato nei confronti del music business e vittima di una dieta disordinata a base di pillole e liquori: le sue 14 canzoni diventano acute e ciniche trasfigurazioni di esperienze personali spesso vissute on the road, in cui abbondano giochi di parole e doppi sensi, evocazioni di un’Inghilterra d’altri tempi con le sue sale da ballo post belliche e un po’ fâné e ambientazioni da spy story. In un menù generoso e assortito spiccano alcune delle migliori cose in repertorio: il reggae bianco dei Police e il dub giamaicano influenzano gli arrangiamenti di Clubland e New Lace Sleeves, tocchi di classe che dimostrano quanto Costello debba alla sapienza strumentale degli Attractions, mentre il passo lento e il tono sommesso di Watch Your Step bilanciano la rauca estroversione di From a Whisper to a Scream, cantata in duetto con Glenn Tilbrook degli Squeeze. Prima della fine dell’anno Elvis sorprenderà tutti e sconcerterà molti con Almost Blue, sincero e inatteso omaggio al country nashvilliano.

“Killers” Iron Maiden (febbraio 1981)

Bruce Dickinson prenderà posto davanti al microfono pochi mesi dopo, ma il secondo album degli Iron Maiden resta scolpito nella pietra come imperituro monumento alla voce di Paul Di’Anno (caduto in disgrazia per il consumo eccessivo di alcol e cocaina) e all’irruzione travolgente sulla scena della New Wave Of British Heavy Metal. L’ingresso di Adrian Smith, che compone quasi tutti i brani e incrocia la sei corde con quella di Dave Murray in scintillanti duelli e inseguimenti mozzafiato, modella e caratterizza il nuovo sound del gruppo fissato su nastro con precisione dal produttore Martin Birch, fonico storico dei Deep Purple e anche lui all’inizio di una lunga e fruttuosa collaborazione. Aperto da un marziale incipit strumentale (The Ides of March), Killers è compatto, veloce, adrenalinico (soprattutto nel singolo Purgatory), tra la cavalcata inesorabile della title track e i riff di Wrathchild e Murders in the Rue Morgue (ispirata ai delitti di Jack lo Squartatore) che bruciano come comete infuocate dalle scie incandescenti. Tra i fuochi di artificio c’è posto per una solida e lirica ballata, Prodigal Son.

“Moving Pictures” Rush (febbraio 1981)

Il prog è morto con gli anni ’70? Non esattamente, se i Rush consegnano all’inizio del decennio il loro album più fortunato e (da molti) lodato, che Rolling Stone ha collocato nel 2015 al terzo posto assoluto tra i migliori dischi di genere di tutti i tempi. L’idea di fondo di Moving Pictures, come spiega il cantante e bassista Geddy Lee, consiste nel condensare il sound del gruppo «in 6 minuti invece che in 20»: missione compiuta, con l’eccezione di The Camera Eye suddivisa in due parti, a cominciare da Tom Sawyer che diventa manifesto dei Rush anni ’80 e irrinunciabile pezzo da concerto, liofilizzando il virtuosismo del trio e la complessità delle sue architetture strumentali in un concentrato di melodia cantabile, riff potenti di chitarra e rullate impetuose di batteria che vanno a nozze con il formato delle radio americane classic rock. Dipingendo un mondo distopico e tecnologico che prende ispirazione da classici della letteratura (la U.S.A. Trilogy del romanziere statunitense John Dos Passos) e da brevi racconti fantascientifici (Red Barchetta), Lee, Alex Lifeson e Neil Peart cercano il consenso del pubblico senza rinunciare a invenzioni originali: il ritmo dello strumentale YYZ replica quello prodotto dalle tre lettere del titolo nell’alfabeto Morse.

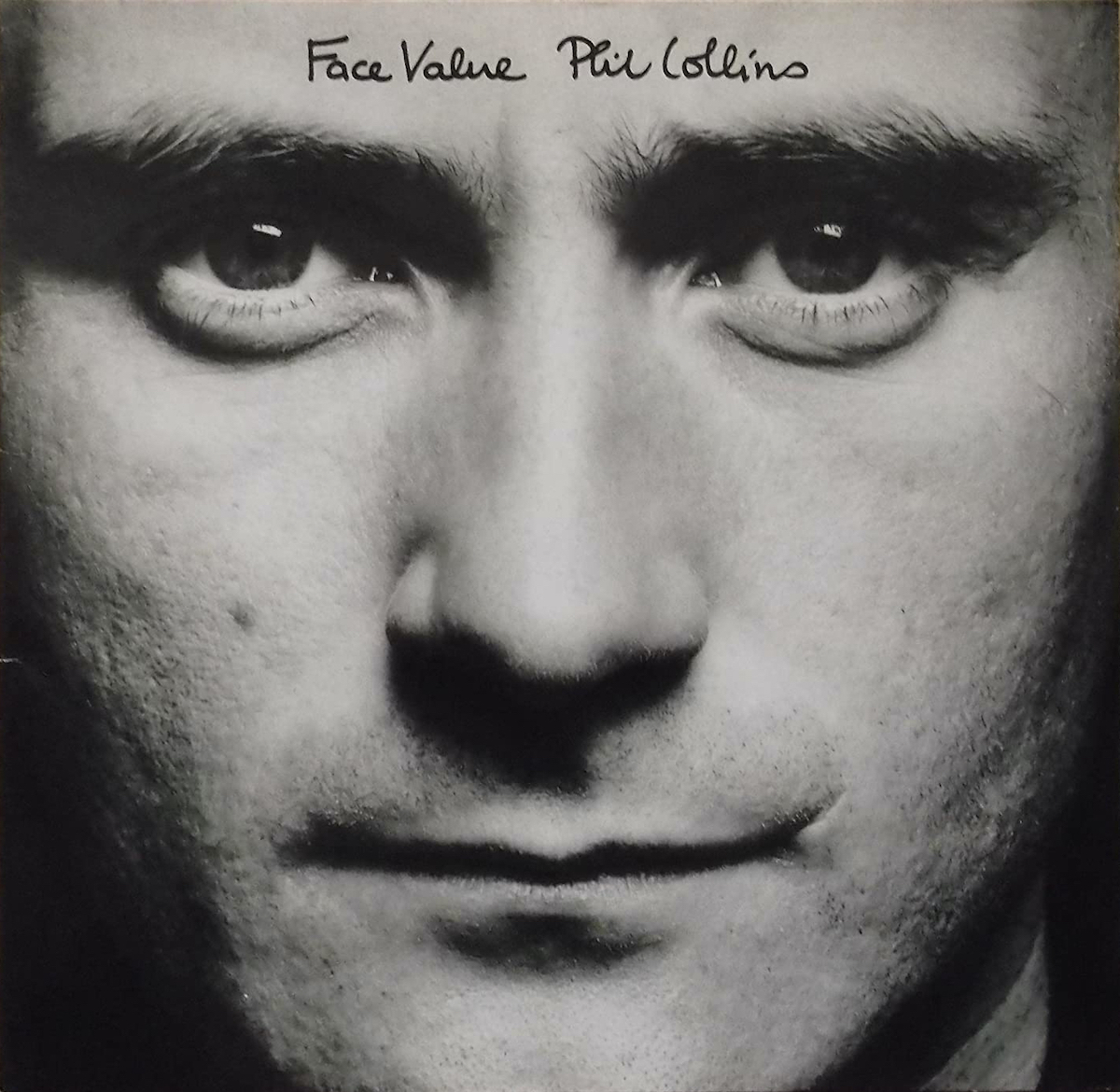

“Face Value” Phil Collins (febbraio 1981)

Qualche mese prima di Abacab, il disco con cui i Genesis e il loro cantante/ batterista saluteranno definitivamente il prog e gli anni ’70, Phil Collins dà inaspettatamente alle stampe il suo primo album solista sfogando il dolore conseguente alla fine del suo primo matrimonio in una sequenza di canzoni concepite come un diario sincero e senza filtri (a partire dalla copertina). Lo fa, però, con una musica pop e accessibile che gli porterà immensa fortuna commerciale: grazie soprattutto a In the Air Tonight e a quel suono fragoroso, troncato e riverberato di batteria sperimentato la prima volta nel terzo album di Peter Gabriel e che vanterà innumerevoli tentativi di imitazione marchiando il sound di un intero decennio. In un album che frutta ben 5 singoli e vende oltre 10 milioni di copie nel mondo, si trovano anche momenti intimisti e quasi sperimentali (le sonorità afro di Drone, ispirate ai Weather Report), oltre a una revisione in stile Earth, Wind & Fire della genesisiana Behind the Lines, a ballate sentimentali come If Leaving Me Is Easy (con la chitarra di Eric Clapton, molto sotto traccia) e r&b moderni come I Missed Again. In fondo, una cover di Tomorrow Never Knows dei Beatles chiusa da un frammento appena sussurrato di Over the Rainbow diventa un omaggio a Lennon da poco scomparso.

“My Life in the Bush of Ghosts” Brian Eno e David Byrne (febbraio 1981)

Registrato prima di Remain in Light dei Talking Heads (di cui rappresenta una premessa indispensabile), My Life in the Bush Of Ghosts esce l’anno seguente per le complicazioni legate all’ottenimento delle liberatorie dei numerosi campionamenti utilizzati. Ancora oggi suona misterioso, eccitante e senza tempo: un recipiente ribollente di funk, trance, elettronica e afrobeat nigeriano che fa del sampling – prima dei campionatori, e con il solo ausilio di due registratori a nastro connessi in parallelo – uno strumento creativo da lì in poi diventato di uso comune e l’architrave di un nuovo pensiero artistico e di un concetto musicale in cui si spersonalizza la figura dell’interprete (lo è chiunque, e a sua insaputa: predicatori evangelisti, muezzin arabi, cantanti libanesi, speaker radiofonici, voci estratte da vecchi dischi gospel e da registrazioni sul campo), un crocevia di interferenze sonore in cui “l’ordinario diventa interessante” e la musica concreta di Pierre Schaeffer e John Cage trasmigra nella cultura pop. Chitarre elettriche, drum machine di prima generazione, piani “preparati” e oggetti d’uso comune usati come percussioni creano una terra immaginaria a cui guarderanno i Public Enemy e Kruder & Dorfmeister, Goldie e gli 808 State.

“Stray Cats” Stray Cats (febbraio 1981)

Impossibile, all’alba degli anni ’80, trovare in giro qualcosa di più démodé di tre ragazzi americani con ciuffo e capello imbrillantinato, strumenti vintage (una chitarra semiacustica, un contrabbasso e uno scheletrico set di percussioni composto da un piatto e da un rullante) e una bizzarra idea in testa: riportare in auge il rockabilly degli anni ’50. Sembra un capriccio velleitario e invece il pubblico è d’accordo: Brian Setzer e compagni sono revivalisti innervati dalla rabbia e dall’energia del post punk, celebrano il vecchio spirito ribelle di Eddie Cochran, di Gene Vincent e dei fratelli Burnett omaggiando i classici del tempo che fu (Ubangi Stomp, hit minore di Cochran, uno standard r&b di New Orleans) ma soprattutto reinventandone lo stile in canzoni inedite e irresistibili che raccontano di adolescenti in fuga, di ragazze provocanti in calze a rete, di zuffe sulla spiaggia di Brighton e della voglia di sovvertire la dittatura della disco e del pop riportando nei juke box il rock e le chitarre. Non durerà molto, quell’American Graffiti a 33 giri, ma lascerà un segno nelle orecchie dei ragazzi dell’81.

“The Dude” Quincy Jones (marzo 1981)

Compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra, multistrumentista e produttore con una visione a tutto campo e un’attenzione particolare al mercato, nell’81 Quincy Jones vanta già un passato glorioso nel jazz e un curriculum da far tremare i polsi (dischi con Miles Davis e Frank Sinatra, colonne sonore di grande successo). Nel ’79 ha iniziato a lavorare con Michael Jackson, l’anno dopo fa bingo con George Benson e Give Me The Night: con The Dude perfeziona il suo modello di smooth pop e di r&b levigatissimo, moderno e danzabile che intreccia electro-funk, suggestioni latine (Ai No Corrida), linee di synth, sax vellutati, chitarre fluide, voci suadenti o trattate col vocoder, strizzate d’occhio al rap e un tocco di morbido lounge jazz piazzando qua e là qualche ballata e midtempo (Just Once, One Hundred Ways, entrambe cantate da James Ingram) di quelli che fanno impazzire gli americani (che infatti lo premiano con tre Grammy). Un vero esercito di turnisti, di strumentisti top e di pop star accorre in studio di registrazione a realizzare il suo manifesto di black music di classe e di consumo per gli anni ’80: tra i tanti, Stevie Wonder, Herbie Hancock, Steve Lukather dei Toto, la cantante Patti Austin e lo stesso Jacko, un anno prima della deflagrazione mondiale di Thriller.

“Faith” Cure (aprile 1981)

Episodio centrale di una trilogia dark aperta da Seventeen Seconds e chiusa da Pornography, Faith è un disco forse poco appariscente ma fondamentale nell’evoluzione dei Cure e dell’estetica/poetica del loro leader Robert Smith. Sembrano loro, più dei New Order ancora un po’ incerti dell’esordio di Movement, gli unici degni epigoni dei Joy Division, creatori di un suono lugubre e dalle atmosfere gotiche che si esprime di preferenza attraverso lente elegie sospese nello spazio, nuvole sonore ipnotiche e letargiche su cui la voce di Smith fluttua dolente ed estenuata. Fin dall’apertura di The Holy Hour il basso conquista un posto centrale nello spettro sonoro, i ritmi si fanno robotici e funerei, le chitarre, i synth e le tastiere vengono usati per dipingere sfondi nebbiosi e impalpabili come la copertina del disco. Bpm, volume e temperatura e si alzano solo in un paio di occasioni (la stridente Doubt è figlia del post punk, il singolo Primary ricorderà a qualcuno la spinta propulsiva meccanica dei tedeschi Neu!) mentre la title track, amatissima dai fan della prima ora, diventerà dal vivo un momento di catarsi e di comunione con il pubblico.

“Computer World” Kraftwerk (maggio 1981)

Pioniere della musica elettronica, il gruppo di Düsseldorf aveva iniziato a sperimentare con sintetizzatori e macchine ritmiche già nei primi anni ’70. Computer World è però un disco che cavalca perfettamente lo spirito dei tempi arrivando al momento giusto: un concept sul nuovo mondo informatico e sul rapporto uomo-macchina già esplorato a fondo nell’album precedente e che accoppia con intelligenza, furbizia e lucidità ritmi sintetici , frasi melodiche e voci atonali, trattate e filtrate. Minimalismo e reiterazione (la frase ripetuta ossessivamente di Pocket Calculator, perfetto esempio del “robot pop” teorizzato dal quartetto di Ralf Hütter e Florian Schneider) si innestano su motivi talvolta molto orecchiabili come Computer Love e sul mélange linguistico di Numbers, il cui testo sciorina in diverse lingue – anche in italiano – una sequenza di numeri celebrando l’idea di villaggio globale predetta negli anni ’60 da Marshall McLuhan. Entrambi vivranno una seconda vita: il primo rielaborato dai Coldplay di Talk nel 2005, il secondo campionato assieme alla melodia di Trans-Europe Express da Afrika Bambaataa and The Soul Sonic Force in Planet Rock, progenitore dell’electro hip hop.

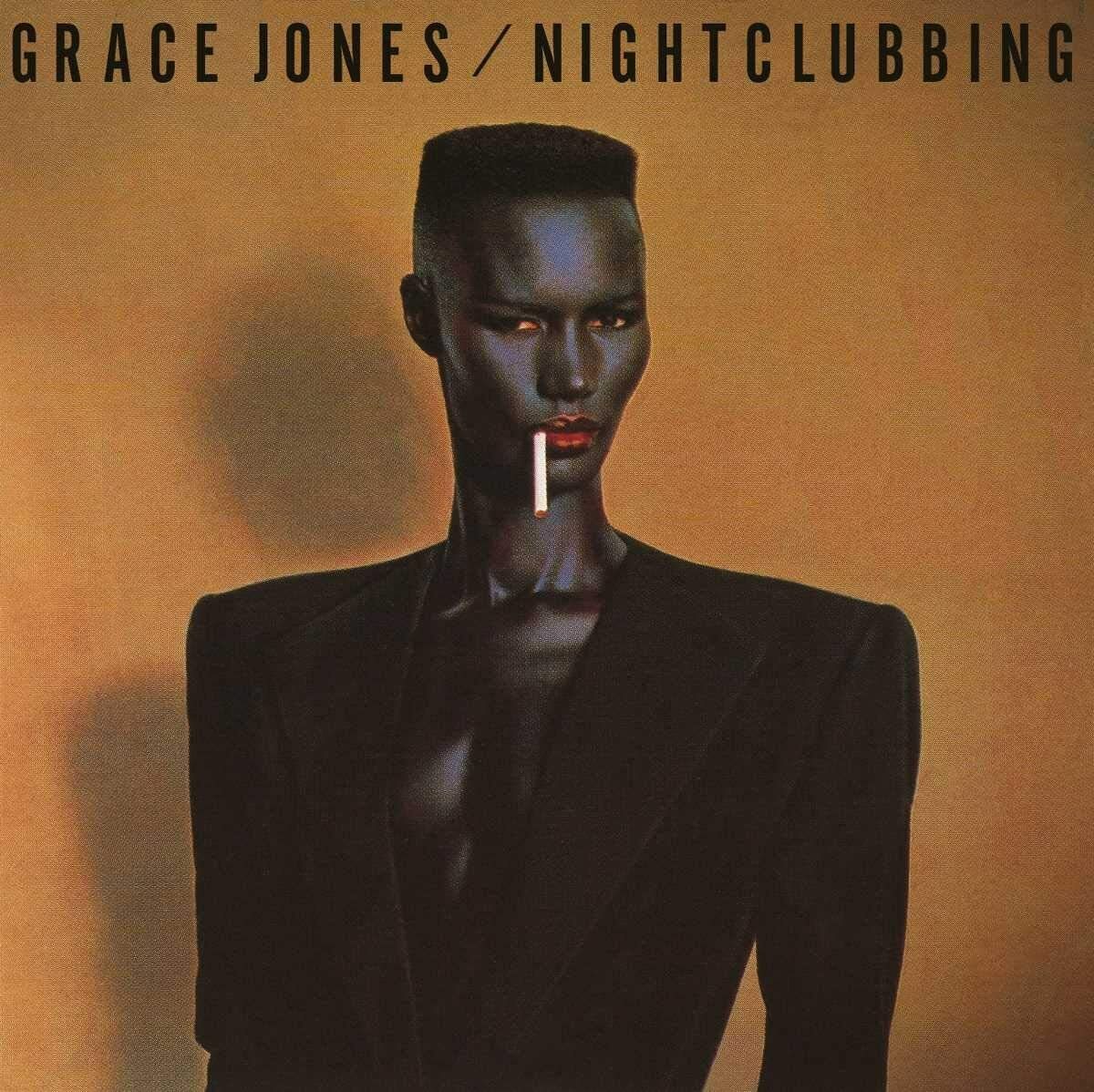

“Nightclubbing” Grace Jones (maggio 1981)

Un’operazione ideata da uno dei più grandi discografici di tutti i tempi (Chris Blackwell della Island) trasforma la modella e cantante giamaicana Grace Jones in una icona di stile dall’immagine aggressiva e androgina; regina di un nuovo, scintillante e stilosissimo genere di dance music che prende forma ai Compass Studios di Nassau, alle Bahamas, intorno a un gruppo multinazionale di musicisti pilotato dai suoi connazionali Sly & Robbie, i Riddim Twins che hanno suonato con giganti del reggae come Lee “Scratch” Perry e Peter Tosh, e a cui in seguito ricorreranno in tanti (persino il Bod Dylan di Infidels). Dub e ritmi tropicali, modernizzati con l’apporto delle batterie elettroniche e dei sintetizzatori, movimentano pulsanti basi strumentali che incorporano electro funk e new wave e su cui la Jones appoggia la sua voce algida e vagamente minacciosa. Tra pezzi originali (firmati anche da lei), echi di chanson francese e cover di Bill Withers, Police, Flash and The Pan e Iggy Pop (la title track che l’Iguana scrisse con David Bowie e pubblicò su The Idiot) entra nella storia soprattutto la rivisitazione elettronica e in levare del Libertango dell’argentino Astor Piazzola, rimasto nell’immaginario collettivo anche per la danza sensuale di Emmanuelle Seigner in una delle sequenze più celebri del Frantic di Roman Polanski.

“Duran Duran” Duran Duran (giugno 1981)

Il testo del primo 45 giri dei Duran Duran, Planet Earth, contiene l’espressione “New Romantic” (“looking for the TV sound”): sarà l’inizio di una moda, di una nuova corrente musicale e di una isteria di massa che porterà le ragazze ad appendere i poster dei cinque bellocci di Birmingham nelle loro camerette e a voler sposare il cantante Simon Le Bon. Attingendo all’eredità di David Bowie, dei Roxy Music e degli Chic e aggiornandola con un uso massiccio del nuovo armamentario musicale hi-tech , i Duran creano una sorta di disco music futurista i cui elementi fondanti sono i groove percussivi, il basso e i sintetizzatori. Suono, stile e progetto non sono ancora definiti come nel successivo Rio e l’ascolto riserva anche qualche sorpresa, tra le derive quasi sperimentali di To the Shore, il clima inquieto di Careless Memories, l’atmosfera fantascientifica di Night Boat e l’etno ambient strumentale e orchestrale di Tel Aviv. La cifra più riconoscibile del quintetto è però quella della new wave elettronica di Sound of Thunder e di canzoni pop scintillanti e a spron battuto come l’hit single Girls on Film, un pezzo di denuncia sullo sfruttamento della donna nel mondo della moda e del porno promosso da un videoclip giudicato troppo audace dalla BBC (che lo bandisce dalla programmazione) e poco dopo dalla nascente MTV (che ne manda in onda una versione purgata): così finisce nelle orecchie, e sotto gli occhi, di tutti.

“Jumpin’ Jive” Joe Jackson (giugno 1981)

Forse non uno dei dischi essenziali del musicista di Burton upon Trent, Jumpin’ Jive resta un album preveggente che ha anticipato (involontariamente) lo swing revival di quasi dieci anni. Abbandonato dal batterista del suo gruppo e stanco del rock reggae di cui si nutrivano i suoi primi dischi, Jackson decide di dare sfogo alla sua passione giovanile per il jazz e la vecchia musica da ballo indossando giacca e cravatta, allestendo una band con due sax e una tromba e tuffandosi con allegra irriverenza nel jump blues, nel jive e nello swing anni ’40 di Louis Jordan (il re dei juke box dell’epoca) e di Cab Calloway, di Louis Armstrong, di Lester Young e di Glenn Miller. Ancora oggi, le sue versioni di Jack, You’re Dead, Is You Is or Is You Ain’t My Baby, San Francisco Fan, Five Guys Named Moe e Tuxedo Junction fanno schioccare le dita e muovere il piede a ritmo. «Quando mio padre aveva la mia età, il jazz non era rispettabile. Veniva suonato nei bordelli, non alla Carnegie Hall». Appunto: non offre musica per puristi, Jumpin’ Jive, ma un salutare antidoto all’eccesso di synth pop e pretty boys che ammiccano con sempre maggiore frequenza dagli schermi televisivi.

“Bella Donna” Stevie Nicks (luglio 1981)

Dopo tre album con i Fleetwood Mac e un pubblicizzatissimo, tempestoso divorzio sentimentale da Lindsey Buckingham (avvenuto ai tempi di Rumours, quattro anni prima) la fascinosa strega gypsy Stevie Nicks è pronta, a 33 anni, a fare un primo bilancio esistenziale prendendo in mano le redini del proprio destino. Il sound californiano e iper professionale che ha fatto la fortuna della band non è dimenticato, ma corroborato dalla produzione energica di Jimmy Iovine e dalla incisività strumentale degli Heartbreakers di Tom Petty: presenti al completo in Stop Draggin’ My Heart Around, scritta dal rocker della Florida (che meno di tre mesi prima aveva pubblicato l’eccellente Hard Promises) e chiave di volta di un disco che, unendo sofisticato pop westcoastiano e introspezione, vigorose chitarre rock e nostalgiche steel di sapore country, melodie solari e malinconie crepuscolari, riflette sul tema delle relazioni sentimentali e del tradimento, sui sogni al viale del tramonto e sulla caducità della vita umana (Edge of Seventeen, per cui il chitarrista Waddy Wachtel inventa un riff insistente ispirato a Bring On the Night dei Police, è ispirata dalla morte quasi contemporanea di John Lennon e di uno zio della Nicks). Don Henley degli Eagles e Roy Bittan della E Street Band sono gli altri pezzi grossi chiamati a forgiare un suono che le radio e gli acquirenti di dischi, soprattutto americani, abbracceranno con entusiasmo.

“Tattoo You” Rolling Stones (agosto 1981)

L’ultimo grande album dei Rolling Stones è un collage rappezzato in fretta e furia come scusa per un tour pescando tra il materiale lasciato per strada durante le session di Goats Head Soup, Black and Blue e Some Girls. Eppure funziona: suddiviso tra una prima facciata di pezzi rock and roll e una seconda composta da ballate, accantona ogni traccia disco e reggae e altre tentazioni del recente passato per tornare alle basi, il rock asciutto e tagliente dei bei tempi con quelle venature soul e blues che ricordano i primi amori mai rinnegati della band. Anche se nella vita reale Mick Jagger e Keith Richards quasi non si parlano, in queste 11 canzoni il dialogo è sciolto e Keef sfodera uno dei suoi riff più famosi e iconici di sempre per un pezzo ricco di ammiccamenti sessuali ma multiuso (Start Me Up: Microsoft la utilizzerà per la campagna di lancio di Windows 95 riempiendo di soldi i Glimmer Twins). Balzano fuori dai solchi anche la brutalità di Neighbours, l’andatura sensuale e funkeggiante di Slave, il falsetto di Worried About You e Waiting On a Friend, una delle più tenere e rilassate ballate in repertorio incorniciata da un assolo di sax del gigante del jazz Sonny Rollins, ospite di lusso in una raccolta che utilizza anche registrazioni con il vecchio chitarrista degli Stones Mick Taylor.

“Fire of Love” The Gun Club (agosto 1981)

Tanti fantasmi – quasi tutti maligni – aleggiano sul primo album dei Gun Club da Los Angeles: il blues di Robert Johnson e Son House, la poesia onirica e maudit di Jim Morrison, le ombre sinistre del voodoo e dei romanzi Southern Gothic, il punkabilly dei Cramps (la cui provocante chitarrista Poison Ivy viene celebrata in un brano scritto con il chitarrista del gruppo, Kid Congo Powers) si mescolano nell’immaginazione febbrile e drogata dello sciamanico leader Jeffrey Lee Pierce. Scheletrico, sferragliante, feroce e claudicante, Fire of Love cerca un incontro (al crocicchio del diavolo: dove, sennò?) tra il punk californiano e la musica roots americana (le dodici battute dei grandi bluesmen, il country rurale e il rock and roll delle origini). Jack White, fan sfegatato, si chiederà perché canzoni come Sex Beat non vengano studiate a scuola: la risposta sta in queste storie malate di sesso, droga, magia nera e morte raccontate da una voce salmodiante che ogni tanto deraglia (She’s Like Heroin to Me: e il titolo dice tutto), da una sezione ritmica arrembante e da una slide lacerante. Libri di testo per una generazione di musicisti americani ma troppo tossiche e pericolose per il pubblico medio.

“Discipline” King Crimson (settembre 1981)

A febbraio, con The League of Gentlemen e un gruppo assortito di musicisti che comprende l’ex XTC Barry Andrews e la bassista Sara Lee poi nei Gang of Four, Robert Fripp dà forma a un progetto estemporaneo di dance band new wave e strumentale. Sette mesi dopo i King Crimson rinascono dopo sette anni di silenzio in una formazione a quartetto che oltre a lui e al batterista Bill Bruford comprende la voce e la chitarra “parlante” di Adrian Belew e gli strumenti a corda di Tony Levin (basso elettrico e quello strano ibrido polifonico chiamato Chapman Stick): sono una creatura profondamente modificata rispetto al passato, dal suono modernissimo e spigoloso, rigoroso e matematico, clinico e chirurgico, che poggia sulla estetica minimalista e le ripetizioni di Steve Reich, sui riff concentrici e a incastro che diventano un marchio di fabbrica di Fripp e su assoli ellittici di chitarra che si avvolgono dentro e attorno ai groove. Quattro musicisti creativi, virtuosi e anticonvenzionali producono una musica cerebrale ma avvincente, “pesante, leggera, divertente e tenebrosa”, in cui la disciplina è un precetto irrinunciabile che non preclude ma anzi incoraggia avventura, sperimentazione e fantasia. Non solo nei titoli come Thela Hun Ginjjet e Matte Kudasai (una languida ballata che rappresenta una oasi melodica nel disco) i nuovi King Crimson parlano una lingua esotica e misteriosa.

“Ghost in the Machine” The Police (ottobre 1981)

Una fetta dei fan della prima ora e lo stesso Andy Summers reagiscono con qualche perplessità al quarto album dei Police, che per la prima volta si allontanano con Ghost in the Machine dal consolidato formato chitarra-basso-batteria aprendosi a tastiere, a sintetizzatori e a strumenti a fiato che omaggiano il rhythm & blues creando nello stesso tempo scenari più algidi e futuristici. Il drumming frastagliato di Stewart Copeland garantisce sempre una straordinaria forza propulsiva, ma è Sting a prendere sempre più il sopravvento, spostando l’asse sonoro del trio verso un pop intellettuale (il titolo dell’album è lo stesso di un saggio di psicologia filosofica dello scrittore anglo-ungherese Arthur Koestler) capace di irretire il mainstream (il ritornello al sapor di Caraibi di Every Little Thing She Does Is Magic vale al trio il numero uno in Inghilterra e il numero tre negli Stati Uniti). Il meglio però sta da altre parti, a cominciare dagli altri due singoli pescati dalla raccolta: il rock reggae sintetico e cartesiano di Spirits in the Material World non ricorda nessun altro pezzo da classifica del periodo, mentre l’ipnotica Invisible Sun, concepita in un periodo buio caratterizzato dallo sciopero della fame dei detenuti nordirlandesi dell’IRA, cerca “un qualcosa in grado di irradiare luce nelle nostre vite”.

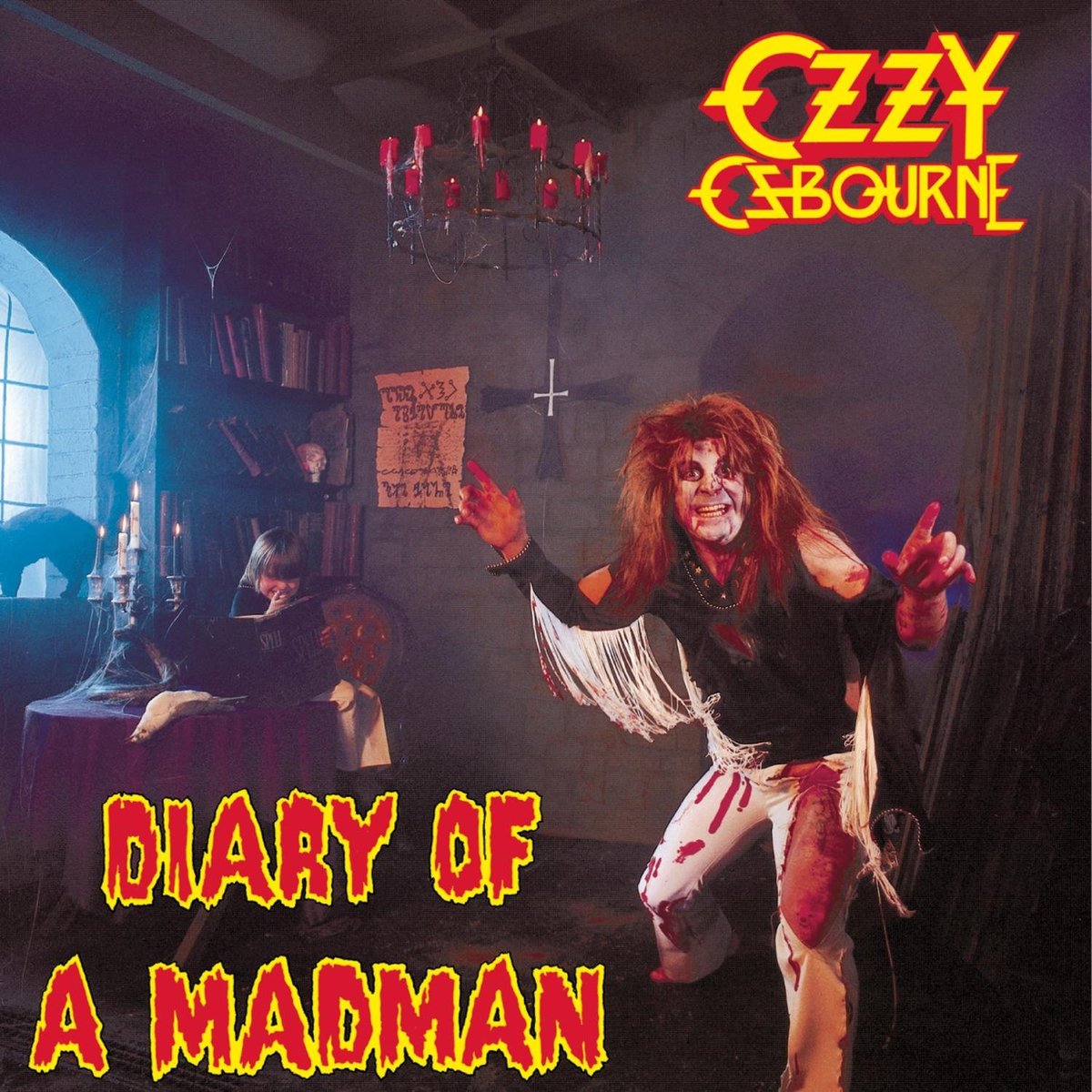

“Diary of a Madman” Ozzy Osbourne (novembre 1981)

Canzoni scartate dal celebrato debutto solista di Osbourne (Blizzard of Ozz), pezzi scritti nei ritagli di tempo on the road, diatribe con il bassista e il batterista del gruppo, Bob Daisley e Lee Kerslake, che inducono Ozzy a escluderli inizialmente dai crediti nonostante il loro contributo essenziale alla composizione e alla esecuzione non sono le migliori premesse per un album che invece resta tra le cose migliori prodotte dal cantante di Birmingham (nonché il suo favorito) dopo la sua uscita dai Black Sabbath. Molto si deve al funambolico chitarrista Randy Rhoads, capace di rivaleggiare con Eddie Van Halen per inventiva, virtuosismo e originalità: le sue scale velocissime, il suo gusto classicheggiante, i suoi riff micidiali e i suoi preziosismi stilistici spingono in alto Over the Mountain, Flying High Again e You Can’t Kill Rock and Roll, i tre singoli snocciolati uno dopo l’altro in apertura del programma e in cui Ozzy canta a gola spiegata (e talvolta strozzata) la sua anima di rocker e di “cattivo ragazzo” impenitente. “Una mente e uno spirito malato” che proprio nella conclusiva Diary of a Madman sorprende con il pezzo più fantasioso e ambizioso della sua produzione solista: una rock opera in miniatura in poco più di sei minuti, con una introduzione di chitarra acustica, volute gotiche e assoli barocchi che consegnano alla storia la chitarra di Rhoads, ucciso l’anno dopo in un incidente aereo.

“Non-Stop Erotic Cabaret” Soft Cell (novembre 1981)

Difficile, a inizio anni ’80, pensare di far convivere nello stesso disco la passione per il Northern Soul degli anni ’60 con gli strumenti e l’estetica del nuovo synth-pop. Ci riescono due tipi di Leeds, Marc Almond e Dave Ball in un album che non è mai quel che appare a prima vista. Una celebrazione dei locali e della vita notturna che nasconde alienazione suburbana, frustrazione (Frustration, appunto, un livido e rabbioso quadretto della vita borghese, mediocre e annoiata), solitudine e finto divertimento, con una maliziosa e malsana propensione per i temi licenziosi e sconvenienti (gli ammiccamenti e il sadomaso di Sex Dwarf, il sordido incontro in un cinema porno di Seedy Films). Almond canta con voce nervosa e appassionata, perfetto contrasto alla glacialità delle trame musicali elettroniche arricchite da voci femminili, un sax, un clarinetto e poco altro, in canzoni che guardano avanti ma anche indietro, nel riff di chitarra alla Duane Eddy di Bedsitter e nella originale e fortunatissima cover di Tainted Love della cantante soul Gloria Jones, lato B di un dimenticato 45 trasformato nel singolo più venduto dell’anno in Inghilterra, numero uno quasi ovunque e inno della comunità gay che in un quell’amore “contaminato” legge il presagio della nascente piaga dell’Aids.

“Damaged” Black Flag (dicembre 1981)

Nell’America conservatrice di Ronald Reagan si alza un lacerante urlo di rabbia, di protesta, di opposizione: sono i Black Flag di Hermosa Beach, contea di Los Angeles, che dopo tre EP e alcuni cambi di formazione irrompono con furia iconoclasta sulla scena. Il nuovo cantante Henry Rollins è un concentrato di muscoli, nervi, testosterone e ira funesta, Greg Ginn «il miglior chitarrista noise dai tempi di Johnny Thunders» (secondo il critico del Village Voice Robert Christgau), il batterista Robo un frenetico picchiatore che aggiunge ai suoi ritmi il tintinnio dei braccialetti che indossa sul polso sinistro. I Black Flag sono contro tutti e contro tutto. Veicolano disperazione ma anche humour in una sequenza di canzoni convulse, veloci, fulminanti, abrasive che ti tengono in apnea e per la collottola nell’arco di 35 minuti. Anche i titoli sono espliciti, nell’esprimere angoscia, dolore, isolamento: in Spray Paint bastano 34 secondi per urlare in faccia al sistema che “la mia vita è la loro malattia”, mentre Six Pack, Thirsty and Miserable e TV Party raccontano di giornate vissute tra stordimento alcolico e rincretinimento televisivo, Rise Above incita alla rivolta e Room 13 lancia una richiesta di aiuto. All’inizio in pochi ci fanno caso, ma l’hardcore punk è pronto a uscire dalle cantine: 1500 chilometri più a nord di Los Angeles, Kurt Cobain ascolta con attenzione.