Il 1982, per la musica pop e rock, fu un anno di grandi best seller e di grandi promesse, l’anno di Thriller e del lancio del compact disc. Il 1° ottobre di quarant’anni fa il dischetto digitale sviluppato congiuntamente da Philips e Sony faceva la sua prima comparsa sul mercato, ma solo in Giappone (The Visitors degli ABBA fu il primo a essere stampato, 52nd Street di Billy Joel il primo a raggiungere i negozi), e solo alla fine del decennio avrebbe scalzato dischi in vinile e musicassette diventando il supporto dominante fino all’avvento della musica liquida. Due mesi dopo, il 30 novembre, usciva il sesto album solista di Michael Jackson, best seller incontrastato nell’era della musica “fisica” con vendite che secondo alcune stime sfiorano ormai i 70 milioni di copie. Merito, certamente, di un disco capace come nessun altro di travalicare barriere razziali, generazionali e stilistiche, ma anche di grandi investimenti capaci di sfruttare al massimo la moltiplicazione dei canali di distribuzione e di vendita (erano gli anni delle grandi catene, di Walmart e di Tower Records, dei Virgin Megastore e di HMV) come le nuove, straordinarie opportunità promozionali offerte dalla neonata MTV e dai videoclip.

Ma non fu solo Thriller a fare grandi numeri nel 1982, a dispetto di una flessione generale del fatturato discografico: li fecero anche Toto IV (il disco con Rosanna e con Africa), Eye in the Sky dell’Alan Parsons Project e gli Asia (con l’album omonimo e il singolo Heat of the Moment), l’AOR virtuosistico e lucidato a specchio che sfondava le porte del mainstream sulle due sponde dell’Atlantico, mentre con Ebony and Ivory (inclusa nell’album Tug of War) Paul McCartney e Stevie Wonder predicavano l’armonia tra esseri umani e l’integrazione razziale, negli Stati Uniti Laura Branigan passava all’incasso con la sua versione di Gloria di Umberto Tozzi e nel Regno Unito i ragazzi cercavano di dimenticare disoccupazione, crisi economica e tensioni sociali ballando al ritmo del synth pop sfornato da una tribù di nuovi teen idol, i Duran Duran e gli Spandau Ballet, i Culture Club di Boy George (era l’anno di Do You Really Want To Hurt Me?) e gli ABC di The Lexicon of Love, i Thompson Twins e i Flock Of Seagulls.

Le star del rock anni ’70 annaspavano, quasi tutte, alla ricerca di un’identità e di un suono al passo con i tempi (gli Who con l’incerto It’s Hard, Neil Young con lo sconcertante Trans, i Queen con la criticata svolta disco dance di Hot Space, Robert Plant al debutto solista con Pictures at Eleven qualche mese prima che l’antologico Coda chiudesse la saga dei Led Zeppelin), mentre Lou Reed (The Blue Mask) e Tom Petty (Long After Dark) galleggiavano con dignità, Joni Mitchell rifletteva sulla sua mezza età celebrando un nuovo amore con l’esuberante Wild Things Run Fast e Simon & Garfunkel sigillavano la loro celebratissima reunion dell’anno prima dando alle stampe il resoconto audio del Concert in Central Park. Con Love Over Gold i Dire Straits facevano un altro passo in direzione del rock da stadio che avrebbe caratterizzato la loro ultima fase di carriera; in America, mentre Bruce Springsteen spiazzava le attese con un disco acustico e tenebroso, debuttavano sul mercato Madonna (con il singolo Everybody) e i R.E.M. (con l’EP Chronic Town). Con il singolo Sexual Healing e con l’LP Midnight Love, apprezzatissimo anche in Inghilterra (album dell’anno per l’NME), Marvin Gaye consegnava ai posteri il suo testamento spirituale, mentre con The Message Grandmaster Flash and the Furious Five ne raccoglievano in qualche modo il testimone raccontando la miseria del ghetto con un nuovo linguaggio a base di rap e beat sintetici.

Molto altro si agitava sotto la schiuma dell’alta classifica e della musica di massa: tra Los Angeles e dintorni, sui semi gettati dalla psichedelia, dal folk elettrico, dal power pop e dal country rock degli anni ’60 germogliava l’effimero ma significativo fenomeno del Paisley Underground, mentre in Inghilterra giovani rocker e cantautori militanti reagivano vivacemente al conservatorismo rigoroso e implacabile di Margaret Thatcher. Per questo motivo la nostra Top 20 dell’anno non elenca solo grandi hit, ma anche sleeper o dischi di culto che si sono mantenuti vivi fino a oggi.

“English Settlement” XTC (febbraio 1982)

«Prima o poi bisogna fare i conti con le proprie origini», ha detto recentemente Andy Partridge a proposito di questo album, un doppio e ambizioso LP che proiettava gli XTC nella fase della maturità artistica affrancandoli definitivamente dalla new wave e dal post punk degli esordi. Si annusa, in English Settlement, un profumo di un’antica Inghilterra rurale (a partire da quella copertina che riproduce la figura del Cavallo Bianco di Uffington, tracciata in età preistorica su una collina vicina alla loro Swindon): c’è il folk, ci sono le chitarre acustiche e a dodici corde ma anche quel loro pop angolare e futurista (Senses Working Overtime), un po’ di ska alla Police (English Roundabout), persino qualche apertura alla world music (It’s Nearly Africa). L’etichetta di Beatles degli anni ’80 è abusata, ma Partridge sa unire sapienza melodica mcartneyana a una eccentrica genialità lennoniana (All of a Sudden, No Thugs in Our House) mentre il bassista Colin Moulding centellina come un George Harrison scalpitante i pezzi più orecchiabili in scaletta (Runaways, Ball and Chain, Fly on the Wall) in una giostra musicale che non risparmia frecciate alla English way of life, al thatcherismo, al razzismo, al fascismo e al music business. «Il primo dei nostri dischi multicolori», sintetizzerà Partridge, nell’anno in cui gli XTC smettono di esibirsi dal vivo.

“The Gift” Jam (marzo 1982)

Il 30 ottobre del 1982, annunciando lo scioglimento dei Jam, Paul Weller getta nella costernazione legioni di mod e di rock fan inglesi (molto meno in Italia, dove il gruppo non aveva mai realmente attecchito). Pochi mesi prima, con The Gift, aveva in qualche modo preannunciato dove sarebbe andato a parare di lì a poco con gli Style Council: verso un’esplorazione ancora più approfondita della musica nera da sempre amata, con il funk anni ’70 di Precious e di Trans-Global Express, con il ritmo Motown e l’aroma Northern Soul dell’irresistibile singolo Town Called Malice che ancora oggi chiude tradizionalmente i suoi concerti: perfetta nel descrivere il frantumarsi sotto il maglio della Thatcher di un certo modus vivendi del proletariato di periferia, con un linguaggio che ricorda l’acume di Ray Davies dei Kinks o il realismo dei kitchen sink dramas letterari, teatrali, cinematografici e televisivi del decennio precedente (significativa, in questo senso, anche Just Who Is the 5 O’Clock Hero). Il mod rock della title track evoca gli amatissimi Small Faces di Steve Marriott, il soul di Ghosts è un invito a gettare la maschera e la ballata Carnation la poetica confessione di un uomo che si sente inadatto ai tempi e perennemente fuori stagione.

“Shoot Out the Lights” Richard & Linda Thompson (marzo 1982)

Un divorce album solo in apparenza: le canzoni che lo compongono anticipano di parecchi mesi la crisi matrimoniale della coppia regina del folk-rock inglese anche se sembrano radiografare senza pietà la fine di un rapporto sentimentale. Molto più rock che folk (i due generi si incrociano soprattutto in Back Street Slide, una danza tradizionale arrangiata come un pezzo hard dei Led Zeppelin), Shoot Out the Lights è un disco con i nervi costantemente a fior di pelle: in Walking on a Wire Linda canta davvero come se si trovasse in bilico su un precipizio, in Man in Need Richard esprime l’irrequietezza e i sensi di colpa di un uomo che sta per abbandonare il tetto coniugale e la famiglia, mentre l’atmosfera thrilling di Did She Jump or Was She Pushed sembra adattarsi tanto al tragico epilogo della vita di Sandy Denny come alla fine tempestosa di una relazione e il jingle jangle di Wall of Death (ripreso poi anche dai R.E.M.) celebra con una metafora da luna park il brivido vitale che prova chi si trova a un passo dalla morte. La chitarra di Thompson, su disco, non era mai stata così tagliente e acuminata: «Non pensavo che qualcuno potesse ancora suonarla in questo modo», dirà meravigliato Lou Reed dopo avere ascoltato gli assoli contorti e psicotici del pezzo che intitola il disco, scritto dal cantautore inglese di fede musulmana il giorno in cui le truppe russe invadono l’Afghanistan.

“The Number of the Beast” Iron Maiden (marzo 1982)

Uscito di scena Paul Di’Anno, gli Iron Maiden gettano nella mischia Bruce Dickinson e con il terzo album rivendicano con vigore la corona di sovrani della new wave of British heavy metal. La robustissima cassa toracica del vocalist, i fiammeggianti duelli tra le due chitarre e le epiche composizioni del bassista Steve Harris consentono al gruppo londinese di stagliarsi sul plotone dei nuovi gruppi heavy grazie a un sound granitico ma anche sfaccettato fatto di riff concentrici e avvolgenti, batterie marziali e grandiose aperture melodiche. L’immaginario e i testi delle canzoni devono molto a certa letteratura ottocentesca così come al cinema horror e fantascientifico. Ispirata in parte da una poesia di Robert Burns e aperta da una introduzione parlata tratta dall’Apocalisse di Giovanni, The Number of the Beast si attira accuse di satanismo da parte di gruppi religiosi americani, mentre Children of the Damned richiama esplicitamente la Children of the Sea dei Black Sabbath e The Prisoner strizza l’occhio alla cultura pop contemporanea iniziando con un dialogo estratto dalla celebre e omonima serie televisiva. Non ci sono filler o pezzi scadenti: il singolo Run to the Hills entra nella Top 10 inglese mentre la convulsa, drammatica e teatrale Hallowed Be Thy Name diventa un cavallo di battaglia nei concerti.

“American Fool” John Cougar (aprile 1982)

Springsteen ha lasciato temporaneamente vacante il titolo di rocker simbolo della provincia e della classe operaia americana, e come pretendente al trono si fa avanti John Cougar (non ancora Mellencamp, all’anagrafe musicale): affamato, felino e con i denti aguzzi, dopo una lunga marcia di avvicinamento allo stardom durata sette anni e scandita da quattro dischi. Hurts So Good e Jack and Diane, grandi riff chitarristici sottolineati dalla tonante batteria di Kenny Aronoff e da una produzione un po’ gonfia e ridondante come si usava allora, sono il suo lasciapassare per le classifiche e per le radio FM, l’essenza dello spirito provinciale americano raccontata attraverso un rapporto amoroso i cui protagonisti danno il peggio di sé e la storia di due ragazzi che si mettono assieme al liceo cercando di cogliere l’attimo prima che i loro sogni di gloria si dileguino. Con una voce già roca e granulosa da incallito fumatore, il rocker dell’Indiana si descrive in Danger List come un tipo “troppo selvaggio per essere addomesticato”, un redneck che ama guidare Chevrolet decappottabili e cavalcare Harley Davidson rombanti (Thundering Hearts), un cattivo ragazzo che inneggia alle virtù del rock and roll (Close Enough) e che sembra placarsi solo nel finale tenero e nostalgico di Weakest Moments, ballata con chitarra acustica e fisarmonica.

“Big Science” Laurie Anderson (aprile 1982)

Il più improbabile successo da classifica del 1982 è sicuramente O Superman, otto minuti di bizzarra e poetica fantasia elettronica che prendono spunto da riferimenti colti (il testo composto da Jules Massenet per l’aria Ô Souverain, ô juge, ô père dall’opera Le Cid, il libro della saggezza cinese Tao Te Ching) e dalla cronaca (il fallimento di un’operazione militare di salvataggio degli ostaggi americani a Teheran) sovrapponendo una voce distorta da un vocoder a un loop vocale modulato con un harmonizer. Performance artist trentacinquenne al debutto discografico, Laurie Anderson condisce intuizioni geniali con humour e grazia: non canta ma recita interrogandosi sul significato e sui corti circuiti della comunicazione e del linguaggio con un approccio minimalista figlio di Glass, di Riley e di Reich e testi concisi come haiku giapponesi che collocano frasi d’uso comune fuori contesto producendo effetti stranianti e surreali: “Saltate giù dall’aereo, non c’è pilota”, recita con dizione algida e perfetta nell’iniziale From the Air, dove un sax, i synth e una batteria incalzante creano quanto di più simile al formato canzone si trovi nel disco, mentre Big Science è un inno un po’ dark alla modernità ed Example #22 usa “voci paranormali” in tedesco. È musica proiettata nel futuro, un posto che — ci informa Let X=X — “si trova circa 70 miglia ad est da qui”.

“Pornography” The Cure (maggio 1982)

Atto finale della “trilogia della disperazione” dei Cure, ancora oggi Pornography suona disturbante quanto Closer dei Joy Division, un tuffo negli abissi di una psiche (quella di Robert Smith) allora profondamene turbata dalla depressione e da pulsioni suicide. Aggiungeteci un gruppo allo sbando, preda di litigi interni e vittima di consumi eccessivi di droghe, e avrete un album che fotografa in maniera precisa un mal di vivere da cui il leader saprà poi fortunatamente riprendersi. All’epoca aspramente criticato (sulle pagine di Rolling Stone J.D. Considine arriverà a definirlo “l’equivalente uditivo di un brutto mal di denti”), è un disco che oggi tutti considerano il punto d’arrivo insuperato della fase più goth dei Cure, ispirati nelle scelte sonore da Siouxsie and the Banshees e dagli Psychedelic Furs, e che ai Joy Division di Ian Curtis si avvicinano soprattutto nelle atmosfere sepolcrali di pezzi come Siamese Twins. Chitarre gementi, voci che affogano nell’eco, sorde percussioni elettroniche e ondate gelide di sintetizzatori avvolgono i rintocchi funebri di One Hundred Years e di The Figurehead mentre il singolo The Hanging Garden si apre musicalmente a un debole spiraglio di luce: Pornography è l’antidoto velenoso e il robusto contrappeso a certe vacuità new romantic allora imperanti in Inghilterra.

“Rio” Duran Duran (maggio 1982)

Le ragazze si accapigliano per Simon Le Bon e per John Taylor, ma dietro ai ciuffi, ai tagli di capelli mullet, all’eleganza dandy e a quegli sguardi un po’ truci e un po’ languidi i Duran Duran di Rio rivelano anche un istinto killer e un talento musicale in perfetta sintonia con lo spirito del tempo. Glam (David Bowie), punk e disco sono gli ingredienti ben bilanciati di un party album ballabile e sintetico, colorato nelle intenzioni come un rutilante carnevale brasiliano ma filtrato da un’algida e stilosa compostezza British. I videoclip ad alta rotazione sulle tv musicali (in Italia nel programma Mr. Fantasy di Massarini) daranno una spinta formidabile a pezzi come Rio e Hungry Like the Wolf, nervosi e scattanti prototipi di un nuovo pop scintillante e tecnologico assemblato intrecciando chitarre, tastiere elettroniche, sequencer e drum machine di nuova concezione (nella title track non manca l’assolo di sax, ingrediente quasi imprescindibile nella musica di consumo anni ’80), così come a Save a Prayer, ballata che rivela invece un gusto melodico persino sorprendente (Le Bon dirà di essersi ispirato per il ritornello a If You Could Read My Mind del cantautore canadese Gordon Lightfoot, anche se è difficile cogliere l’assonanza). Tutto è progettato con cura maniacale, in un disco che scatena la duranmania: anche in Italia, dove Clizia Gurrado è solo una delle tante ragazzine che sognano di sposare il bel Simon.

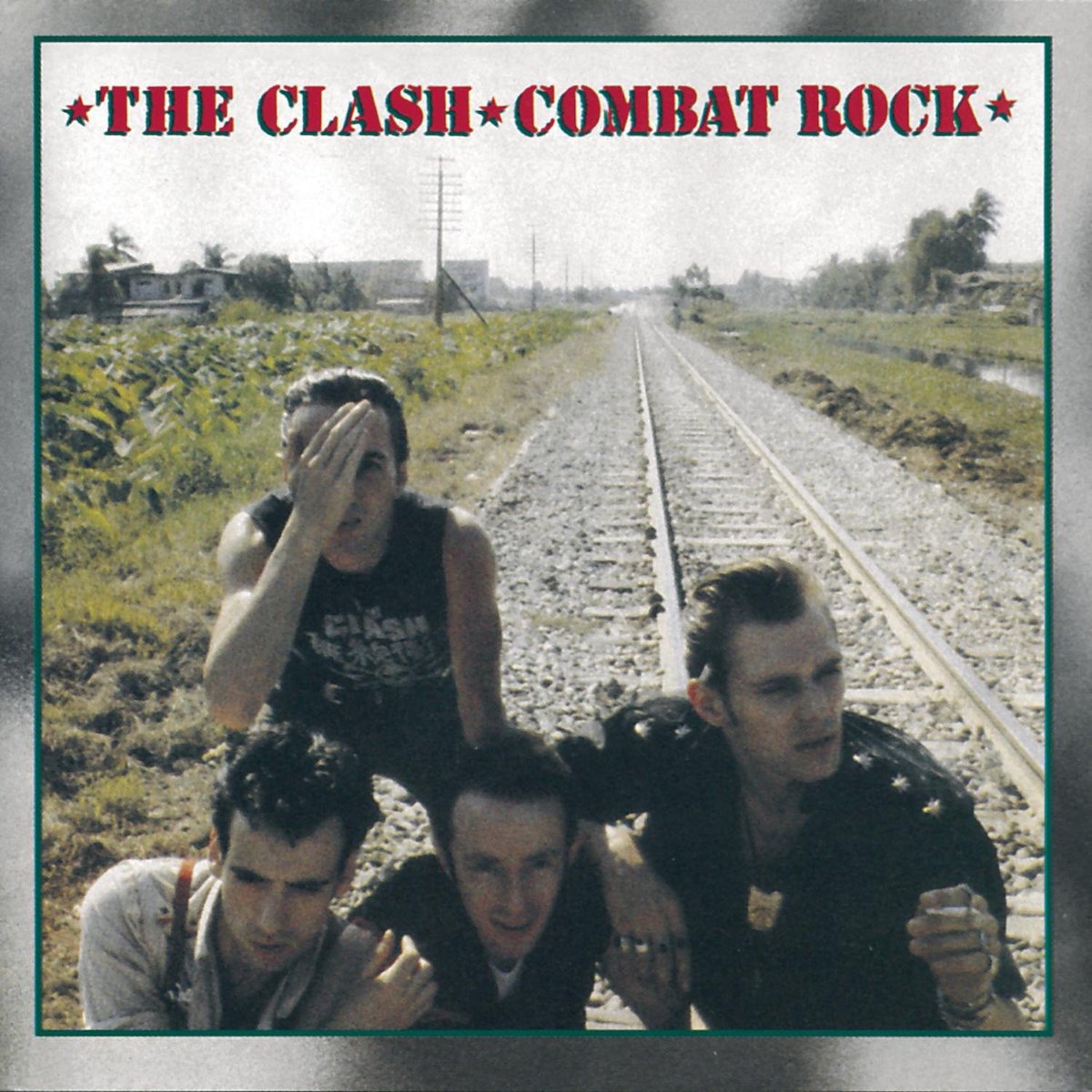

“Combat Rock” The Clash (maggio 1982)

Nel 1982 “l’unica band che conta” ha i piedi d’argilla: pochi giorni prima della pubblicazione del suo quinto album e mentre fervono i preparativi di un tour Joe Strummer si dà alla macchia; intanto il batterista Topper Headon, che l’eroina ha reso inaffidabile, viene licenziato in tronco. Combat rock diventa così l’ultima fiammata di un quartetto sempre meno coeso e sempre più cosmopolita, distante dalle sue origini punk a dispetto delle stilettate chitarristiche e della denuncia sociale di Know Your Rights (puro Strummer, impegnato in una appassionata arringa contro i privilegiati e in difesa dei diseredati). È soprattutto il chitarrista Mick Jones, però, a pilotare il gruppo in un viaggio transcontinentale che da New York (il funk condito di hip hop di Overpowered by Funk, una Red Angel Dragnet che cita il Taxi Driver di Scorsese, Ghetto Defendant con la voce narrante di Allen Ginsberg) si sposta nella Cambogia in cui scomparve l’attore e fotografo Sean Flynn e in tutti i luoghi del mondo — dal Vietnam al Sud America — in cui regnano povertà e sopraffazione (la straniata, scheletrica e percussiva Straight to Hell resta una delle loro cose migliori di sempre). Non tutto il repertorio è di primissima qualità, ma il rock and roll basico di Should I Stay or Should I Go con cori in spagnolo e la ballabile Rock the Casbah (che dileggia le censure musicali degli ayatollah iraniani su una base strumentale composta da Headon) bastano e avanzano a farne il best seller del catalogo, primo album dei Clash a superare il milione di copie vendute negli Stati Uniti.

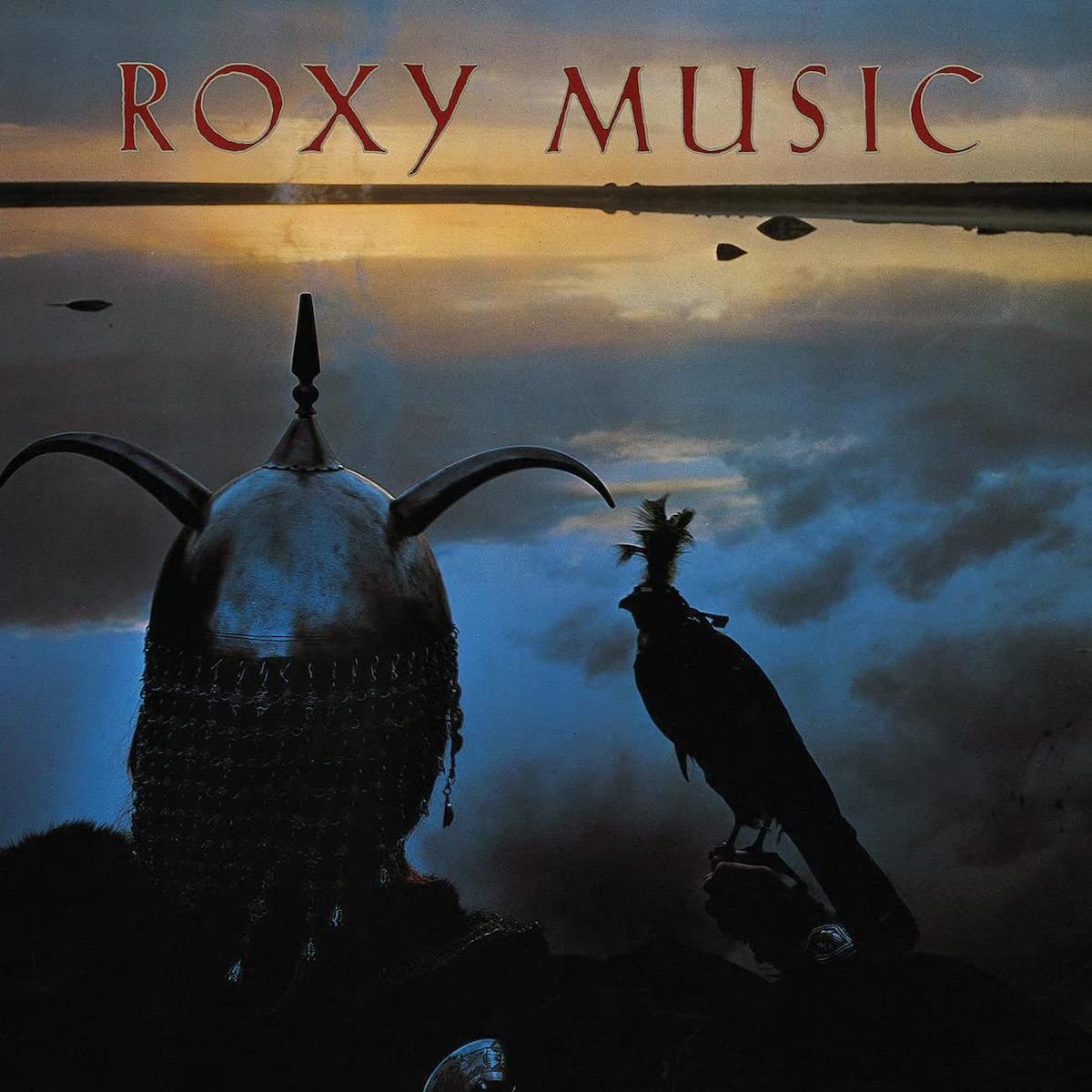

“Avalon” Roxy Music (maggio 1982)

Quanto sono cambiati i Roxy Music, in dieci anni. Senza Brian Eno, che aveva tolto il disturbo dopo soli due album, si sono gradualmente trasformati in un veicolo per la musica che ha in mente Bryan Ferry, un pop morbido, elegante, sognante e levigato, perfetto per testare l’impianto hi-fi di casa e per abbandonarsi a voli di fantasia. Soprattutto in un disco come Avalon, un fantasy moderno e in technicolor ispirato alla leggenda di Re Artù e al suo mitico ultimo approdo. Più che dalle storie raccontate nei testi, però, il grande pubblico che gli riserva un’accoglienza calorosa si fa sedurre dalle melodie e dal suono di canzoni avvolgenti, sinuose, d’atmosfera e del tutto prive delle asperità avant garde del primo periodo: l’AOR di gran classe di More Than This e di Avalon (con la seconda voce della haitiana Yanick Étienne) fanno da traino a un disco in cui i sintetizzatori si amalgamano con i sax suadenti di Andy Mackay e con la limpida chitarra solista di Phil Manzanera in un mix calibrato con clinica precisione, dove ogni tanto il battito ritmico accelera (il techno funk di The Space Between) e il livello del pathos si alza (The Main Thing). È l’ultimo capitolo della band e il suo picco commerciale, prima che Ferry elabori ulteriormente il suo progetto di smooth pop intellettuale e raffinato con i successivi dischi solisti.

“Night and Day” Joe Jackson (giugno 1982)

Stanco dell’Inghilterra tetra e claustrofobica dei primi ’80, Joe Jackson trasloca a New York tuffandosi nella vita notturna e nell’atmosfera cosmopolita della città che non dorme mai. Convinto che il rock sia morto, rinuncia alle chitarre e al pub rock, scrive splendide ballate pianistiche e si concede al ritmo di percussioni latine che profumano di salsa afrocubana come i dischi di Ray Barretto e di Eddie Palmieri: Night and Day (come il celeberrimo standard di Cole Porter) diventa la sua serenata alla Grande Mela, suddivisa tra una “night side” pulsante e dinamica vissuta tra i quartieri esotici e malfamati di una città pericolosa (Chinatown, Target) e una “day side” riflessiva e contemplativa in cui Jackson rimugina sulle pene d’amore (Breaking Us in Two) e sul venir meno degli stereotipi sessuali (Real Men). La batteria elettronica, l’insistente riff di synth bass e le tastiere glitterate di Steppin’ Out lo fanno conoscere al grande pubblico, i colori latini di Another World descrivono il suo gioioso stupore di fronte a un mondo eccitante, lo humour di Cancer ribadisce la volontà di godersi la vita accettandone i rischi, la magnifica A Slow Song (da allora quasi immancabile chiusura dei concerti) è il grido di dolore nel nome di chi, nei club e nei locali notturni, invoca un lento per poter socializzare e rilassarsi.

“Imperial Bedroom” Elvis Costello and The Attractions (luglio 1982)

Il Sgt. Pepper di Elvis Costello, anche perché a produrlo e a dare forma sonora alle idee del cantautore inglese è nientemeno che Geoff Emerick, fonico insigne che aveva lavorato al capolavoro psichedelico dei Beatles ma anche a Revolver e ad Abbey Road. Di certo si tratta di una svolta radicale, rispetto ai precedenti album con gli Attractions essenzialmente arrangiati per quartetto rock e in bilico tra beat e new wave: la scrittura di Costello stava diventando sempre più colta e raffinata ma in pochi si sarebbero aspettati un disco così ambizioso, una rigogliosa fioritura di pop barocco in cui il pianoforte e le orchestrazioni di Steve Nieve colorano un bouquet di canzoni complesse, articolate e riccamente arrangiate alla ricerca di una via originale di espressione. Le vertigini e gli echi di Beyond Belief e di You Little Fool, la malinconia di Boy with a Problem e di The Long Honeymoon (con una fisarmonica notturna d’altri tempi), il piglio da torch song di Kid About It e di Town Cryer rimarcano la distanza dal Costello del primo periodo, la cui rabbia sprezzante sopravvive in Shabby Doll. Diventano quasi parodistici, i vecchi Attractions, quando tentano un primo assalto frontale a Man Out of Time (lo si ascolta nell’introduzione e nella coda di un brano che assume poi una forma e un respiro completamente diversi), mentre Almost Blue è una ballata jazz da ore piccole ispirata a Chet Baker e che il grande trombettista non mancherà di inserire nel suo repertorio.

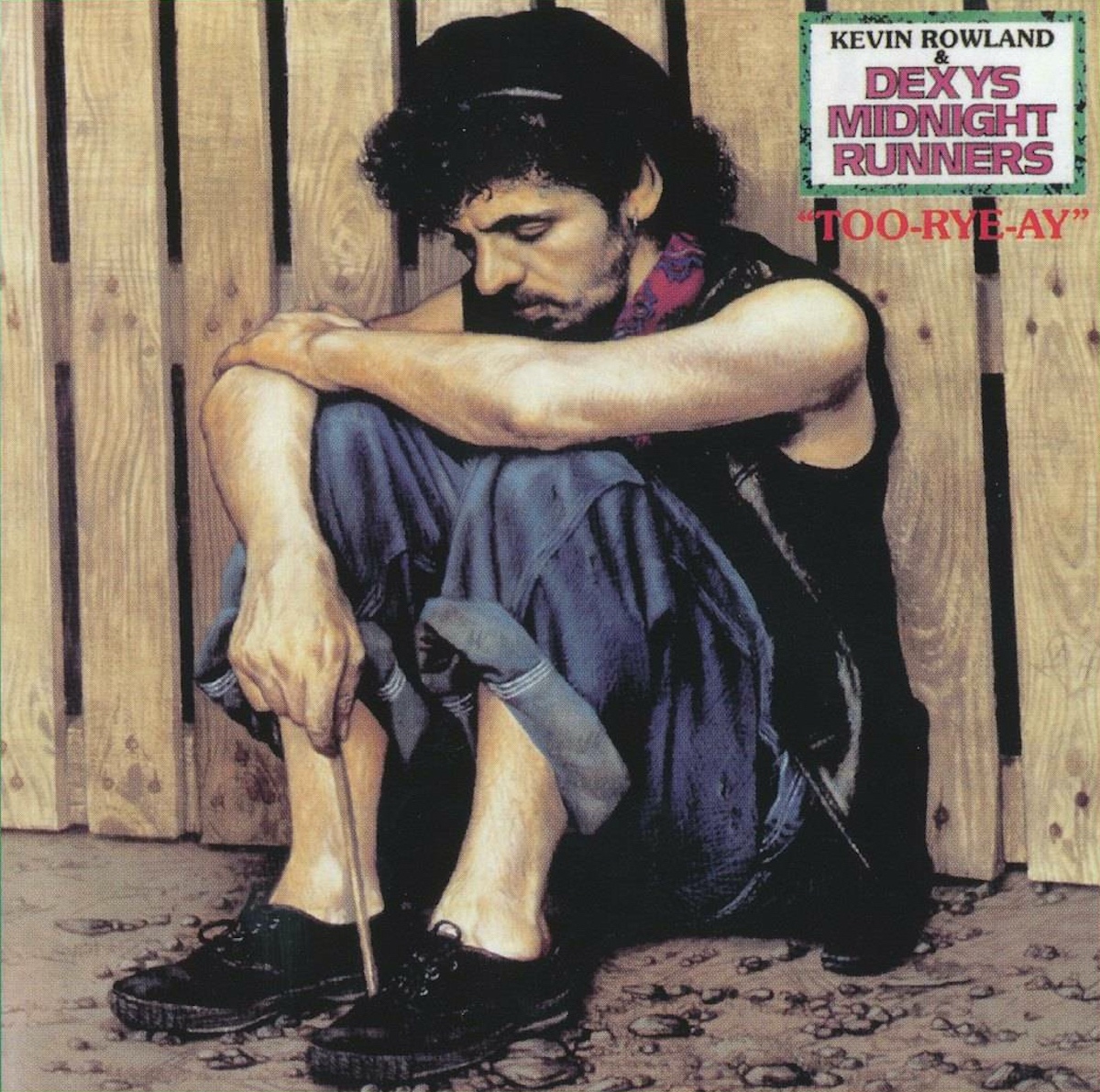

“Too-Rye-Ay” Dexys Midnight Runners (luglio 1982)

«Non lo potevo ascoltare. Quell’album non suonava come avrebbe dovuto». Kevin Rowland ha sempre avuto un rapporto problematico con il suo disco di maggiore successo, tanto da essersi deciso a remixarlo da cima a fondo per una versione riveduta e corretta che uscirà nei negozi nel settembre del 2022, in coincidenza con un nuovo tour britannico della band. Impossibile immaginare che questa sua director’s cut possa ripiazzare l’originale del 1982 nell’immaginario collettivo: le nostre orecchie non trovano nulla di scandaloso o di profano nelle sezioni di ottoni che abbelliscono (o appesantiscono, secondo Rowland) pezzi come Old o Until I Believe in My Soul, con cui i Dexys strizzano l’occhio al Northern soul, al folk britannico e a Van Morrison (una cover della sua Jackie Wilson Said (I’m In Heaven When You Smile) è in scaletta) indossando i panni di zingari irriverenti. Come Van The Man di cui condivide le origini irlandesi, Rowland si sente un Celtic soul brother, e canta con un’urgenza e una voce strozzata figlia del punk e della new wave canzoni in cui violini, fisarmoniche e banjo si affiancano alla chitarra, ai fiati e alla sezione ritmica. L’adrenalinica Come On Eileen (numero uno in Inghilterra e negli Stati Uniti) è il biglietto da visita di un disco dalle vene gonfie e il cuore grande, tra la spiritualità passionale di Let’s Make It Precious e l’incedere marziale di Plan B.

“Peter Gabriel IV” Peter Gabriel (settembre 1982)

Due anni prima, il terzo album solista dell’ex cantante dei Genesis aveva aperto un varco che il disco successivo porta a conseguenze ancora più estreme e coraggiose: il sintetizzatore digitale Fairlight CMI è il nuovo, futuristico strumento che permette a Gabriel di campionare, trattare ed elaborare rumori ambientali e suoni prodotti da strumenti tradizionali creando collage evocativi e tenebrosi sospesi tra passato e presente, suoni sintetici e inauditi che si fondono con percussioni antiche mettendo l’uomo moderno in contatto con il suo io primitivo. Come Carl Gustav Jung in Africa Gabriel si abbandona al ritmo tribale (The Rhythm of the Heat), ricerca nella società contemporanea tracce di riti ancestrali (The Family and the Fishing Net), osserva con incanto e stupore la danza trasformarsi in una trance (Kiss of Life). Wallflower, unica ballata melodica e relativamente convenzionale, prosegue nel solco di Biko denunciando la repressione dei regimi dittatoriali in America Latina, Shock the Monkey è un nervoso funk-soul tecnologico che unisce sperimentazione e appeal commerciale (gli aprirà persino le porte del Festival di Sanremo) mentre in tutto il disco è la voce profonda di Gabriel a donare calore e umanità a canzoni non immediate e dai temi mai scontati: il degrado della cultura nativa americana (San Jacinto, uno dei più bei pezzi in repertorio), il desiderio di contatto con gli altri esseri umani vissuto come impulso nevrotico (I Have the Touch) o come strumento di guarigione e di catarsi (Lay Your Hands on Me).

“New Gold Dream (81-82-83-84)” Simple Minds (settembre 1982)

Scozia e Irlanda, Simple Minds e U2: agli inizi degli anni ’80 ci si chiede quale delle due band nate nella parte povera delle Isole Britanniche sarà destinata a dominare l’arena rock nel resto del decennio, e il gruppo di Jim Kerr (voce) e Charlie Burchill (chitarra) sembra avere le carte in regola per giocarsela alla pari. New Gold Dream, il loro sesto album, li scaraventa di colpo in una nuova dimensione con un sound molto più accattivante e radiofonico, meno dark e sperimentale. Moderne e dinamiche, Promised You a Miracle e Glittering Prize li portano anche sulle piste da ballo: insieme alla title track, a Someone Somewhere in Summertime e a Hunter and the Hunted (con un assolo di synth del grande jazzista Herbie Hancock) sviluppano un nuovo genere di pop contemporaneo, costruito su un denso intreccio di chitarre e tastiere elettroniche, su ritmi incalzanti e su una voce dal tono messianico, con un respiro decisamente epico, un afflato mistico e un cuore pulsante come quello che in copertina sta appeso a una croce cristiana. «È il nostro Santo Graal, un disco che si è creato una sua mitologia”» dirà Kerr successivamente a proposito di un album che gli U2 — proprio loro — terranno a mente quando arriverà il momento di registrare The Unforgettable Fire.

“Nebraska” Bruce Springsteen (settembre 1982)

Dieci canzoni incise come provini su un economico registratore a quattro piste, destinate a un nuovo disco con la E Street Band ma che Springsteen decide poi di pubblicare in quella forma primitiva, spoglia e cruda. Un potente rinculo, dopo l’esplosione a tutto volume di The River, in cui l’amore per il rock and roll (Johnny 99 e Open All Night, unico pezzo suonato con una sei corde elettrica) convive con ballate amare figlie di Woody Guthrie e ambientate nelle desolate badlands americane. Chitarra, voce e armonica (con qualche tocco di mandolino, di Hammond, di glockenspiel, di sintetizzatore e di tamburello, tutti suonati da Bruce) fotografano un’America livida e dolente; anche brutale e spaventosa, nella title track che racconta in prima persona la storia terribile e insensata del serial killer Charles Starkweather prendendo direttamente ispirazione dal film La rabbia giovane di Terrence Malick. Una profonda disperazione pronta a esplodere in violenza alberga anche in State Trooper e in Atlantic City (che Springsteen suonerà poi spesso dal vivo con la band irrobustendola con un arrangiamento elettrico), mentre Highway Patrolman (cui attingerà Sean Penn per scrivere e dirigere Lupo solitario) è la storia paradigmatica di due fratelli che vivono sui fronti opposti, dentro e fuori la legalità, ma senza dimenticare i legami di sangue. Mansion on the Hill e My Father’s House resuscitano vecchi ricordi di famiglia, mentre Reason to Believe offre un bagliore di speranza in fondo a un disco cupo, desolato e invernale come la foto di copertina scattata dall’abitacolo di un pick up.

“The Nightfly” Donald Fagen (ottobre 1982)

Dal giugno del 1981 gli Steely Dan non esistono più ma Donald Fagen è lesto a rimettersi in marcia. Attinge alla memoria collettiva e a ricordi autobiografici per riportare alla luce l’America della sua infanzia, a cavallo tra la fine dei ’50 e l’inizio dei ’60: quella dei rifugi antiatomici e della nuova frontiera kennedyana, dell’ottimismo suscitato dall’I.G.Y. (l’International Geophysical Year che prometteva un futuro pacifico basato sulla cooperazione tra scienziati di tutto il mondo) e dei sogni alimentati dalla musica che si ascoltava alla radio a tarda notte (l’iconica copertina, con il musicista ritratto in camicia e cravatta, con la sigaretta accesa davanti a un giradischi e a un microfono suggestionerà generazioni di disc jockey e di conduttori via etere). Grandi turnisti del giro Steely Dan e non solo — Michael e Randy Brecker ai fiati, Larry Carlton, Dean Parks e Rick Derringer alle chitarre, Greg Phillinganes alle tastiere, Marcus Miller al basso, Steve Jordan e Jeff Porcaro alla batteria — garantiscono anche stavolta suoni ultra cool, elegantissimi e accurati, un dosato cocktail di pop, jazz e rhythm & blues colorato di modernità tecnologica e in cui si inserisce senza sforzo una cover a tema, la Ruby Baby di Lieber & Stoller portata al successo nel 1956 dai Drifters.

“1999” Prince (ottobre 1982)

Futuristico nel titolo, nella concezione e nell’impianto sonoro, 1999 è il disco con cui Prince, per la prima volta affiancato dai Revolution, getta un ponte tra rock anni ’80 e moderno r&b spingendoli verso un inedito territorio comune. Il crossover prende forma soprattutto in Little Red Corvette, batteria elettronica e assoli di chitarra elettrica, le voci di Lisa Coleman e di Dez Dickerson che dialogano con il band leader per raccontare di sesso occasionale consumato a bordo di una automobile in un parcheggio. L’amore carnale in tutte le sue declinazioni (il bondage di Automatic, le fantasie erotiche e i gridolini orgasmici di Lady Cab Driver) è un tema ricorrente in una raccolta di canzoni che non rifuggono tuttavia da preoccupazioni ambientaliste (Something in the Water) e da apocalittiche visioni di un mondo insidiato dalla minaccia nucleare e dalla presenza invadente dei computer. Ci vogliono due vinili per contenere l’estro e la creatività del mago di Minneapolis, che suona tutti gli strumenti concedendo a Dickerson qualche assolo di chitarra, e che nel suo visionario progetto ingloba electro funk (1999) e un rockabilly in chiave blues (Delirious), la lezione di Sly Stone (D.M.S.R.) e languide ballate come International Lover. Nasce una stella: di lì in poi tutti iniziano ad ascoltarlo con le antenne dritte e le orecchie spalancate.

“The Days of Wine and Roses” The Dream Syndicate (ottobre 1982)

Il 1982 è un anno magico per il nuovo rock californiano. Con Under the Big Black Sun gli X di John Doe ed Exene Cervenka dipingono una Los Angeles malata ma vitale confezionando uno dei capolavori “maturi” del punk rock americano; con Call of the West e il singolo Mexican Radio i Wall of Voodoo di Stan Ridgway rivestono di elettronica e di spaghetti western morriconiano originalissime canzoni ispirate ai romanzi hard boiled e ricche di dettagli surreali. Colpisce nel segno anche Steve Wynn, che con i Dream Syndicate sforna dopo un EP un album che rivela le sue buone letture e gusti musicali raffinati (proprio in quel periodo lavora come commesso nel negozio di dischi della Rhino): i rock taglienti e le ballate nervose di The Days of Wine and Roses distillano il succo dei Velvet Underground e dei Television, di Bob Dylan e degli inglesi Fall, del jingle jangle dei Byrds e del power pop dei Big Star. Chitarre elettriche + songwriting di qualità superiore ne fanno un simbolo del cosiddetto Paisley Underground sorto in quegli anni tra Los Angeles e dintorni, mentre Tell Me When It’s Over, That’s What You Always Say, Halloween e il pezzo che intitola il disco sono canzoni che assicurano a Wynn e ai Dream Syndicate uno zoccolo duro di fan che continua (anche in Italia) a seguirli con affetto e devozione.

“Thriller” Michael Jackson (novembre 1982)

Come Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, come The Dark Side of the Moon, Thriller è un disco che segna e descrive un’epoca, un decennio di musica e tutto ciò che gli sta intorno. Musica di consumo ma dagli straordinari valori produttivi (la mano fatata di Quincy Jones), con lo stesso impatto di un blockbuster che conquista la critica e premi ai festival del cinema. La straordinaria performance commerciale è anche frutto di circostanze irripetibili, ma è grazie alla sua musica — una fusione glamour, scintillante e moderna di pop, rock, electro, funk, soul e post disco — che l’eterno fanciullo dell’Indiana riesce a travalicare ogni confine conquistando una platea immensa e planetaria, intergenerazionale e interrazziale. L’ipnotico giro di basso di Billie Jean, l’assolo di Eddie Van Halen in Beat It e la incalzante title track fanno il giro del mondo grazie anche agli stupefacenti videoclip che fanno la fortuna di MTV (quello girato in chiave horror movie da John Landis per Thriller è un mini film di oltre 13 minuti): musica da vedere e da ballare, beat trascinanti, urletti e mugolii che caratterizzano anche i complessi intrecci ritmici di Wanna Be Startin’ Somethin’ (trait d’union con il precedente Off the Wall), mentre sull’altro piatto della bilancia spiccano delicatezze come The Girl Is Mine, duetto con Paul McCartney, e Human Nature, scritta da Jeff Porcaro dei Toto e rivisitata nel testo da John Bettis. Sette singoli nella Top 10 americana (l’altro è P.Y.T.) su nove brani e un invito alla Casa Bianca da parte di Ronald Reagan: serve aggiungere altro?