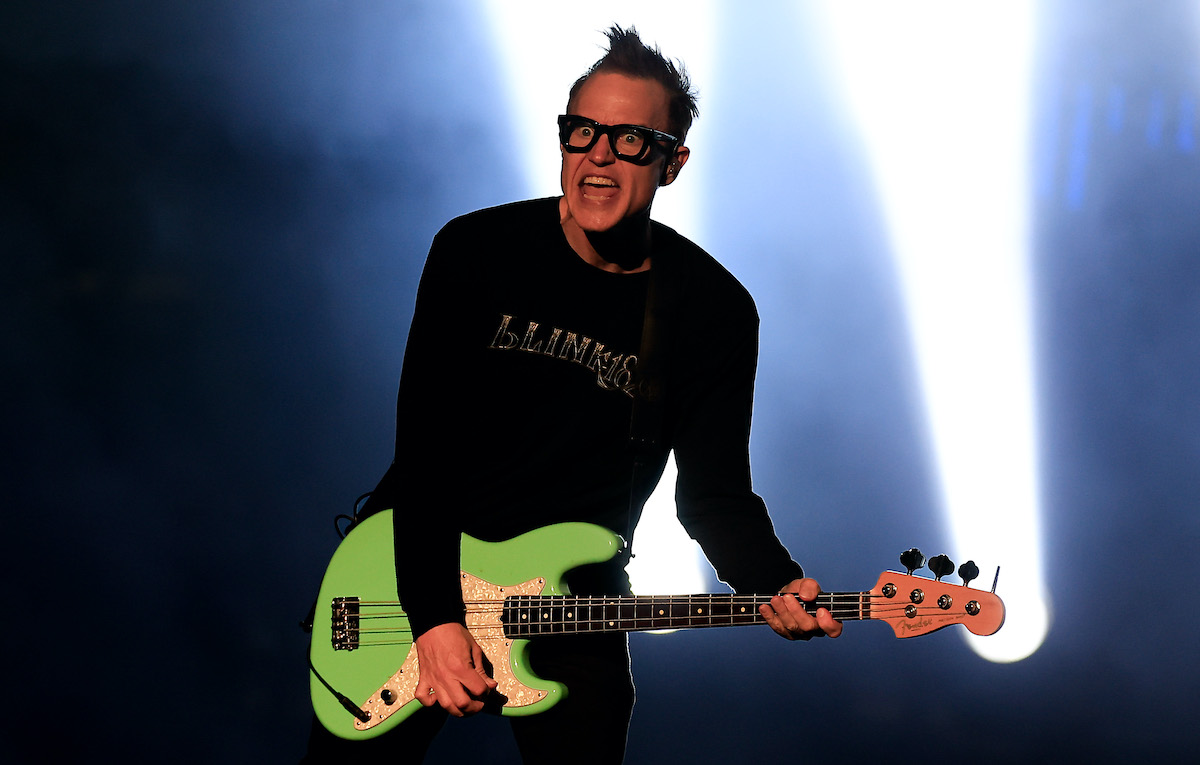

“Ironside” Ruby Rashton

Chi l’avrebbe detto che uno degli artisti più importanti della nuova golden age del jazz britannico sarebbe stato un brutto ceffo, tatuaggi e tuta di felpa compresa, senza nessuna educazione musicale e con un passato da beatmaker grime. Eppure, un giorno, Ed “Tenderlonious” Cawthorne ha visto un “clarinetto d’oro” nella vetrina di un negozio di strumenti musicali, e la sua vita è cambiata. «Sono entrato nel negozio e il commesso mi ha guardato come a dire “ma tu chi cazzo sei?”. Sembravo uno zotico», ha detto a Vinyl Factory. «A volte, quello di cui hai bisogno è proprio davanti ai tuoi occhi». Adesso, nel suo studio convivono drum machine, sintetizzatori, sassofono e flauto, e Cawthorne è tra i musicisti più rispettati della scena. Ha un’etichetta tutta sua e tre progetti di successo: la 22archestra, gli album firmati come Tenderlonious e infine la band Ruby Rushton, con cui ha registrato (negli studi di Abbey Road) l’ultimo Ironside. Cawthorne è un virtuoso autodidatta, eccezionale sia al sax che al flauto traverso (che suona in assoluta solitudine in Prayer for Grenfell), e la sua formazione anti-accademica gli permette di tenere insieme hard bop, jazz modale ed esagerazioni free senza mai cadere nella trappola del revival. Imperdibile.

“You Can’t Steal My Joy” Ezra Collective

Dopo i due apprezzatissimi EP Chapter 7 e Juan Pablo: The Philosopher, gli Ezra Collective arrivano al primo album accompagnati da una discreta dose di hype, e non deludono le aspettative. You Can’t Steal My Joy è un bignami di afrobeat, hip hop e jazz. È un disco con radici profonde nella nuova scena londinese: ci sono le immancabili influenze cosmic (non è un caso che in apertura ci sia una cover, sempre in formato bignami, di Space is the Place di Sun Ra), le contaminazioni hip hop (What Am I to Do?, con Loyle Carner), la dub caraibica (Red Whine) e il neo-soul (Reason in Disguise, con Jorja Smith). You Can’t Steal My Joy è un disco leggero, divertente e contemporaneo, perfetto per chi non ha mai avuto niente a che fare con il jazz.

“Structuralism” Alfa Mist

Se siete mai capitati su una delle tante radio lo-fi in diretta costante su YouTube, allora avrete sicuramente visto la copertina di Antiphon. Il primo album di Alfa Mist, produttore londinese diventato compositore concettuale, è probabilmente il disco più “consigliato” dall’algoritmo della piattaforma: un piccolo classico che è diventato un caso in Rete, perfetto collegamento tra il jazz e la cultura hip-hop del sampling in cui Alfa Mist è cresciuto. Il seguito, Structuralism, continua sulla stessa strada: atmosfere notturne, ritmi complessi e lunghe meditazioni strumentali. Non mancano le incursioni trip-hop (Falling, con Kaya Thomas-Dyke) e c’è persino un singolo da cantare (Door, con il bravo Jordan Rakei).

“A Wall Becomes a Bridge” Kendrick Scott Oracle

A un certo punto, durante la produzione del suo secondo album per Blue Note, Kendrick Scott Oracle è sprofondato in una crisi. Incapace di concludere le composizioni, e dominato dalle insicurezze, il batterista non sapeva che direzione prendere. Nel frattempo, fuori dalle mura dello studio, l’America eleggeva Trump e si avviava verso la stagione politica più difficile della sua Storia recente. Il produttore Derrick Hodge ha capito che c’era bisogno di una svolta, e ha proposto al musicista di costruire la sua musica attorno a queste insicurezze, sia personali che collettive. A Wall Becomes a Bridge è quindi il risultato di una vera e propria liberazione spirituale. Composto di 12 passi, sottolineati graficamente nella scaletta e presentati in ordine inverso. «Ogni volta che vedo un muro, vedo l’ammissione della nostra fragilità», ha detto Scott. «Come potevo io, e noi come collettivo di musicisti, usare queste vulnerabilità non come punti di separazione, ma di convergenza? Tutte le note, sia scritte che non scritte, sono pensate per guidare l’ascoltatore alla scoperta di sé». A Wall Becomes a Bridge è probabilmente il miglior disco jazz uscito in questi primi mesi del 2019. Difficile fare di meglio.

“Perpetual Optimism” Herlin Riley

Se tutto il jazz “classico”, la musica delle accademie, fosse come Perpetual Optimism, probabilmente non sarebbe nella nicchia inaccessibile in cui è finito negli ultimi anni. Il secondo LP di Herlin Riley – batterista di New Orleans, per anni nella formazione della Lincoln Center Jazz Orchestra di Wynton Marsalis – contiene cinque composizioni originali e brani di Gene de Paul, Victor Young, Ellis Marsalis e Willie Dixon, ed è suonato (come prevedibile) a livelli stellari. Tuttavia, Perpetual Optimism è tutto meno che un esercizio di stile. È un album leggero, elegante e pieno di gioia, suonato da un maestro che non si prende troppo sul serio, e che traccia dopo traccia sembra divertirsi un mondo.

New Things! è la playlist di Rolling Stone con il meglio del jazz contemporaneo. Ascoltala qui.