È impossibile individuare un solo sound che ha definito il 2019. Proprio per questo motivo è stato un anno ricco di spunti. Se dalle stagioni precedenti era emerso un trend chiaro – ovviamente il rap – negli ultimi dodici mesi influenze e sonorità si sono sovrapposte in un caleidoscopio inedito. Il pop da classifica si è presentato in veste quanto mai elegante e rinnovata, elettronica e jazz si sono affacciati definitivamente sulla scena dopo un decennio di rinascita, soul e r&b sono tornati alle origini per proiettarsi nel futuro. Le grandi stelle del passato non hanno smesso di brillare, ma i nuovi astri sono luminosi quanto basta per indicare una via definitivamente libera dalle categorie che un tempo separavano gli scaffali dei negozi di dischi. Per questo, in attesa di perderci dentro il suono del 2020, riascoltiamo il meglio dell’anno che sta per concludersi.

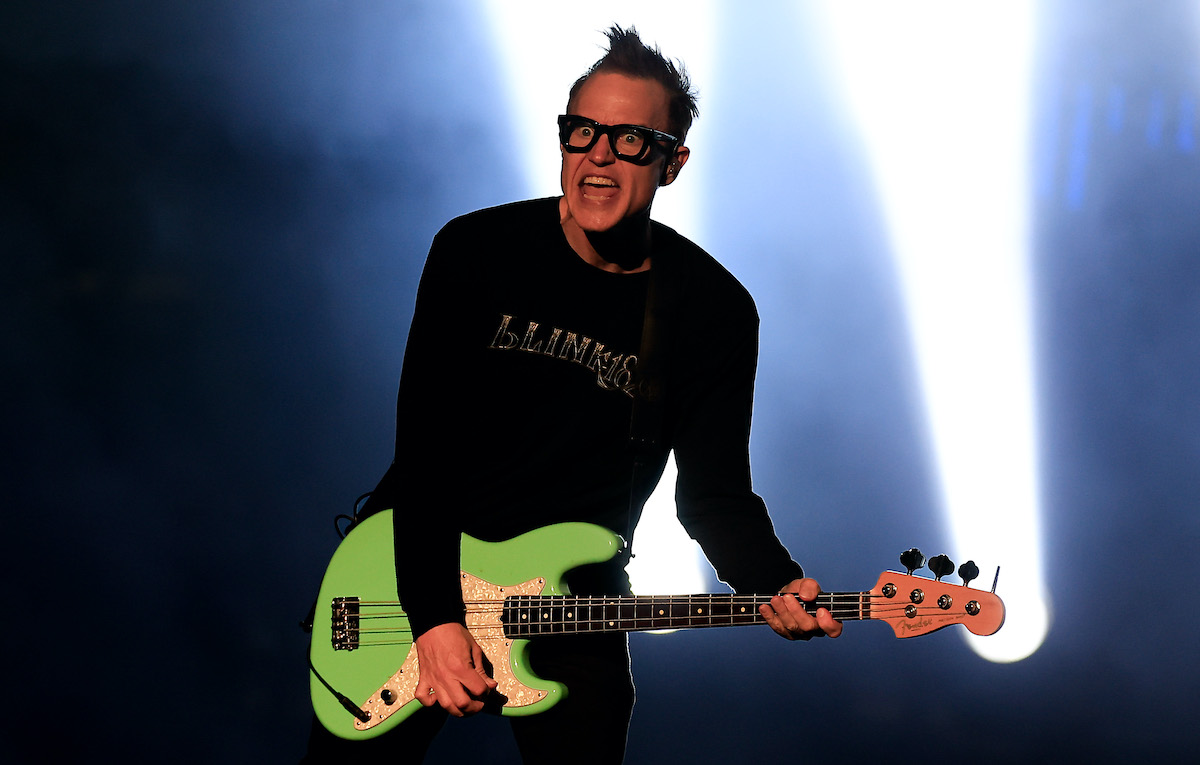

20. “Why Me? Why Not.” di Liam Gallagher

Onestamente è difficile stabilire se il fatto che Liam Gallagher abbia fatto un disco rilevante nel 2019 sia un bene o un male – ammesso e non concesso che si possa considerare rilevante –, al di là dei gusti e delle opinioni personali. Probabilmente esistono due realtà parallele: una è quella in cui farsi una cantata di nuovi (ma vecchi) classici British, tanto lennoniani quanto contenenti tracce di Stone Roses e Ian Brown o degli stessi Oasis, è una cosa piacevole e confortevole, tutto sommato innocua e in qualche modo divertente, se si pensa a tutte le varie gag di Our Kid su Twitter o alle tremila interviste rilasciate. L’altra realtà parallela è quella in cui il futuro è collassato costringendoci a esistenze appiattite e ripetitive, sempre più deformate dal tempo che si attorciglia su se stesso soffocando ogni tipo di stimolo finché non saremo clinicamente morti. Il povero Liam Gallagher non c’entra niente con tutto questo, anzi forse è egli stesso una vittima del brit pop reazionario che a quasi 50 anni lo spedisce sui palchi ancora in quella posa plastica come se fosse tutto come una volta. In realtà è lui il primo a dirci che “you only get to do it once”. (Edoardo Vitale)

19. “Western Stars” di Bruce Springsteen

La California a cavallo tra gli anni ’60 e ’70, il country della costa Ovest, il pop orchestrale e tanta polvere sopra gli stivali. Il singolo There Goes My Miracle è un altro gioiello scolpito dall’artigiano Springsteen, che nel 2019 ha compiuto la bellezza di 70 anni. Gite in famiglia sul lago di Como a parte, ha ben pensato di festeggiare debuttando da regista per la versione cinematografica di questo disco, ennesima dichiarazione d’amore per il rock’n’roll. (Michele Bisceglia)

18. “Free” di Iggy Pop

Niente chitarroni spacca-orecchie e niente ritmiche spacca-ossa, ma atmosfere raccolte, sussurrate per un album in equilibrio tra jazz e ambient, scritto prevalentemente dal trombettista Leron Thomas. Non nuovo a esperimenti simili, Iggy gioca a modo suo con parole scritte da Dylan Thomas e Lou Reed dimostrando di essere sempre e comunque libero di fare quello che gli pare, questa volta con impeccabile eleganza. (Michele Bisceglia)

17. “Father of the Bride” Vampire Weekend

I Vampire Weekend perdono il loro musicista più eclettico, Rostam Batmanglij, ma non perdono quel tocco. Father of the Bride è un cestino da pic nic di diciotto brani in cui esibire quell’infallibile approccio aristocratico, quell’Hamptons-pop da Newyorkers in vacanza con camicia di seta. I Vampire riescono a far suonare tutto orecchiabile, anche nei momenti più complessi e intellettuali, in un disco che ha come unica pecca una lunghezza probabilmente non necessaria. Bisogna però ricordarci che un pezzo ‘normale’ dei Vampire Weekend è comunque sopra la media. (Mattia Barro)

16. “Titanic Rising” di Weyes Blood

La giovanissima Weyes Blood con Titanic Rising pubblica il suo primo album fuori dal circuito lo-fi. La sua musica indifferente alle mode trae giovamento da una produzione più pop e meno spontanea. Il tema di facciata dell’album, quel Titanic così legato al nostro bagaglio collettivo, diventa motivo di riflessione sul rapporto fra l’uomo e l’universo. La sterile, ma necessaria ricerca di una forma di fede o di credo si insinua dentro la distopia che lei stessa descrive. Un disco pop che gode di una bellezza antica, senza tempo. (Luigi Costanzo)

15. “Fear Inoculum” Tool

A 13 anni di distanza da 10,000 Days, il quinto album in studio dei Tool rischiava di diventare una sorta di Chinese Democracy 2.0 e tra annunci, smentite e battute su Twitter del frontman Maynard James Keenan, c’era davvero la possibilità che non uscisse mai. Poi il disco è arrivato, rinchiuso in una inquietante scatola nera con tanto di schermo HD lungo 4’’ che trasmette un videoloop di spirali e suoni spaventosi, e ha spazzato via ogni tipo di scetticismo. Fear Inoculum è un album monumentale, densissimo, che mette in mostra tutte le caratteristiche che hanno reso grandi i Tool: indovinelli musicali, riff matematici, ritmi tribali, passaggi strumentali complessi, divagazioni esoteriche e la miglior performance mai incisa su disco dal batterista Danny Carey. (Andrea Coclite)

14. “Charli” di Charli XCX

Sarà troppo tardi quando capiremo l’importanza di ciò che sta compiendo Charli XCX. Charli, che chiude un’ideale trilogia con Number 1 Angel e Pop 2, è un disco pop eccezionale, eccezionale nel suo essere pop fuori da ogni logica pop. Charli è un nuovo modo di pensare alla musica contemporanea. È il futuro che flirta con il presente attraverso la scrittura di Charli, la produzione artistica di A.G. Cook della PC Music, i featuring delle migliori artiste del mondo LGBTQIA+. Charli è pop speculativo, è fantascienza. Tra dieci anni, quando Charli sarà il bignami da cui pescare per scrivere il pop del 2030, capiremo la sua importanza. (Mattia Barro)

13. “Jaime” di Brittany Howard

Quest’album è frutto di un viaggio attraverso l’America durante il quale la cantante degli Alabama Shakes ha visto “bellezza, ma anche povertà, solitudine, scoramento”. Ma è soprattutto figlio di una riflessione sul passato e sull’identità. Brittany Howard, lesbica figlia di una donna bianca e di un uomo di colore cresciuta nel sud degli Stati Uniti, espone la propria storia per non sentirsi più inadeguata. Lo fa lasciando alle spalle gli Alabama Shakes e mettendo in connessione funk contemporaneo e soul classico. (Claudio Todesco)

12. “Anima” di Thom Yorke

Thom Yorke sta diventando più interessante come artista solista; chi l’avrebbe mai detto. Anima non è un disco soolo da ascoltare, ma è parte di un pensiero più ampio che si completa con il cortometraggio diretto da Paul Thomas Anderson, controparte visiva fondamentale per gli immaginari sonori presenti. Solo in questa unione possiamo apprezzare la grandezza di un lavoro unico, piccolo ma enorme, visionario, in cui le scelte sonore di Thom Yorke diventano pittogrammi futuristici per il mondo coreografato da Anderson. Anima è un’esperienza audiovisiva e così deve essere fruita, come un salto quadridimensionale in un presente distopico ispirato a Il condominio di Ballard. (Mattia Barro)

11. “All Mirrors” di Angel Olsen

Se c’è una cosa davvero difficile da fare, in questi anni dominati dai beat minimalisti della trap, è scrivere un album pop con arrangiamenti orchestrali che non suoni nostalgico o fuori tempo. Angel Olsen ci è riuscita, confezionando il disco migliore della sua carriera. Scritto dopo la fine di un amore e un tour estenuante, All Mirrors è un album ambizioso che ha convinto tutti, da David Lynch a Gino Paoli, e che oscilla tra la grandeur alla Björk e il pop modello Julie London. (Andrea Coclite)

10. “Proto” di Holly Herndon

Holly Herndon, un PhD in Musical Arts a Stanford e una carriera basata sullo studio di spazi creativi condivisi fra uomo e computer, ha cresciuto un’intelligenza artificiale. L’ha nutrita di voci umane. L’ha lasciata libera di cantare. Alla fine Spawn, così si chiama, ha prodotto una lallazione digitale che Herndon ha inserito in PROTO, disco meravigliosamente strano che si muove fra pop d’avanguardia e cori di derivazione religiosa. È sia un progetto scientifico, sia raccolta di canzoni che descrivono il mondo in cui viviamo, la nostra alienazione, il nostro disperato bisogno di sentirci parte di una comunità. (Claudio Todesco)

9. “Crush” di Floating Points

Un ritorno atteso quattro anni, dopo il diamante Elaenia con cui Floating Points si presentò sulle scene nel 2015 quando, alla sintesi più ricercata già esibita in passato, univa tocchi jazz per un caleidoscopio di sperimentazione. Una scheggia impazzita, il neuorscienziato Sam Shepherd, che ai dj set in spiaggia al Primavera Sound alternava gli show al Berghain insieme a Pharoah Sanders. Ebbene, con il suo ultimo album Crush, uscito ovviamente per Ninja Tune, Floating Points ha tracciato un autoritratto, sospeso tra il clubbing dalle sfumature garage di LesAlpx o Last Bloom e le tonalità più astratte che l’hanno reso il fenomeno che tutti conosciamo – Anasickmodular, Karakul. Momenti IDM, in cui è più evidente il richiamo al maestro Aphex (Bias, Environments), cedono la scena alle atmosfere ambient del finale, per un disco bifronte e complesso, ma di facile ascolto, certamente il più fruibile e maturo nella discografia di Floating Points. (Alessandro Zaghi)

8. “GREY Area” di Little Simz

Un album perfetto per chi sente la nostalgia di Lauryn Hill nella sua forma migliore, ma anche per chi guarda al futuro del rap (e non solo del rap al femminile, sia chiaro) con speranza e fiducia. Simz, londinese di origini nigeriane, venticinquenne, in Grey Area non nasconde nulla, dal fallimento della sua psicoterapia al fatto che nuova ragazza del suo ex è appena rimasta incinta. Pochi ego trip, molti sentimenti veri. Finalmente. (Marta Blumi Tripodi)

7. “Trust in the Lifeforce of the Deep Mystery” The Comet Is Coming

Sospesi tra divagazioni cosmiche ed esplosioni elettroniche degne di un rave, i Comet Is Coming sono il progetto più contaminato e affascinante del sassofonista “King” Shabaka Hutchings, e nel corso del 2019 sono diventati un po’ il nome simbolo della nuova scena londinese, collezionando una lunga serie di sold out e partecipazioni a festival di ogni tipo, tra cui l’ultima edizione di Club to Club. Trust in the Lifeforce of the Deep Mystery è il loro primo album per Impulse!, la leggendaria etichetta che ha già accolto Hutchings e i suoi Sons of Kemet. Definito dal trio come “un souvenir di un viaggio nel subconscio”, il secondo album dei Comet Is Coming mescola il jazz più ancestrale con grime, hard rock e afrobeat, un frullato di generi unico e inconfondibile, che evoca tanto John Coltrane quanto le storie di Philip K. Dick. (Andrea Coclite)

6. “Magdalene” di FKA twigs

FKA twigs è una delle poche artiste che può permettersi di avere un disco senza hit e ricevere comunque un successo di pubblico e critica unanime. Perché FKA twigs è oltre questo. È una proiezione di una specie evoluta che si è concessa a noi per aprirci a nuovi territori inesplorati. Magdalene è imbarazzante per quanto sia scevro di errori. E vogliamo parlare della comunicazione, dei video, del tour di supporto? È tutto così perfetto che è palese che FKA twigs non è di questo pianeta. Dai, almeno ora lo sappiamo con certezza. (Mattia Barro)

5. “Norman Fucking Rockwell!” di Lana Del Rey

Aveva già vinto tutto annunciando il solo titolo del disco, imprecazione scatenata da uno degli artisti che ha contribuito a costruire il sogno americano. Poi abbiamo ascoltato le canzoni, ritrovandoci con il miglior album che Lana Del Rey potesse scrivere. Grandeur e decadenza in cinemascope, ed ecco una delle più grandi scene di questo film: “L.A. is in flames, it’s getting hot, Kanye West is blond and gone, Life on Mars ain’t just a song”. (Michele Bisceglia)

4. “When I Get Home” di Solange

Ascoltando When I Get Home, sembra manchi qualcosa. Non molto, ma giusto quel piccolo frammento indispensabile a raccontar con maggior dettaglio la classe e l’eleganza di Solange. E per questo, a dimostrazione di come la famiglia Knowles abbia qualcosa di raro nei suoi geni, la stessa Solange è passata alla regia per dirigere un film visuale, When I Get Home (Director’s Cut), in cui i 40 minuti del disco diventano colonna sonora per un videoclip infinito. Probabilmente la ragazza ha giornate lavorative da 30 ore in cui poter scrivere canzoni r&b che flirtano con le origini afroamericane di rap e jazz, funk e trap, studiare e provare coreografie e, perché no, dirigere con cura un visual movie. Tutto in scioltezza. Come la sua musica. (Mattia Barro)

3. “Kiwanuka” di Michael Kiwanuka

Kiwanuka non è un concept, ma somiglia ai vecchi dischi di Marvin Gaye in cui ti immergevi in un mondo – sonoro, personale, politico – e dopo una quarantina di minuti ne uscivi cambiato. Michael Kiwanuka dialoga col passato, ma riesce a suonare contemporaneo. Prende il meglio del mondo analogico e lo porta nell’era digitale. Racconta storie personali su uno sfondo collettivo. E mischia soul, funk, rock psichedelico, jazz, gospel per la gioia di chi non ha mai ascoltato Curtis Mayfield, Bobby Womack, gli Isley Brothers o Bill Whiters. E pure per chi li conosce e vuole un altro po’ di quel suono, di quello spirito, di quell’anima. (Claudio Todesco)

2. “Ghosteen” di Nick Cave and the Bad Seeds

«Once there was a song, the song yearned to be sung. It was a spinning song about the king of rock’n’roll». Anche quando Nick Cave racconta le vicende di una vecchia leggenda del rock che si esibisce a Las Vegas, un po’ prosaica e coi capelli ingelatinati – difficile non pensare a Elvis –, sembra di assistere a qualcosa di biblico, come lo è questo incipit e come lo è tutto Ghosteen. Un disco che è stato elogiato all’unanimità, ma che se fosse uscito in un momento diverso, si sarebbe celebrato per quello che è veramente: un capolavoro assoluto, un’opera enorme, una montagna che non si potrà mai conoscere abbastanza a fondo. Nel 2019 non c’è abbastanza tempo per tutto questo, inutile addentrarsi ora in certi discorsi, ma la morte, la vita, l’amore, il senso delle cose, non rientrano nei 15 secondi di una story, nei 140 caratteri (o quanti sono diventati), in cinque stelline di una recensione o nel breve lasso di tempo in cui l’algoritmo stabilisce che un contenuto è rilevante per gli utenti. Per fortuna sta ancora a noi decidere e possiamo trascorrere tutto il resto della nostra vita ad ascoltare questo disco senza poter dire di conoscerlo bene, neanche Nick Cave potrebbe. No, forse Nick Cave può dirlo. (Edoardo Vitale)

1. “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” di Billie Eilish

Un ragno in bocca e tutto il mondo ai suoi piedi. Quando Billie Eilish ha scritto You Should See Me in a Crown con suo fratello Finneas non poteva certo immaginare che di lì a poco sarebbe stata davvero incoronata reginetta del pop. Un attesissimo album d’esordio pubblicato a soli 17 anni, carico di sentimenti oscuri e incubi adolescenziali, filastrocche intorpidite, nenie meditabonde, ma anche momenti leggeri e risate di gusto.

Approccio do it yourself per un disco fatto in casa, scarno eppure ricchissimo. In apertura Billie si toglie l’apparecchio per i denti, un gesto liberatorio, poi sgancia un hit single dopo l’altro: il ritmo travolgente di Bad Guy, il jazz neo straight edge Xanny (niente ansiolitici a scopo ricreativo per lei), il G-funk di All the Good Girls Go to Hell e l’electro-goth marilynmansoniano di Bury a Friend, tanto simile a People Are Strange dei Doors.

Inevitabile standing ovation per un debutto dirompente: le ragazzine vogliono essere come lei senza rendersi conto di esserlo già e i colleghi più anziani tipo Thom Yorke e Dave Grohl non possono fare altro che complimentarsi sinceramente. Billie Eilish ha sbancato perché è sincera come lo erano proprio i Nirvana ai tempi di Smells Like Teen Spirit. Che giochi con dubstep e hip hop o sussurri ballate voce e pianoforte, canta con tutto il peso della propria vita sul cuore, e la vita di un adolescente può essere sì tanto pesante.

Parlando con cognizione di causa di depressione, riscaldamento globale, veganesimo e bodyshaming, è diventata un punto di riferimento per la propria generazione. Gli abiti XXL che nascondono le forme e le tinte fluo di capelli e unghie hanno contribuito a renderla un modello-feticcio per marchi e case di moda.

Intorno a Billie Eilish si è creato un culto cresciuto comprensibilmente a dismisura, facendo di lei la prima artista nata nei Duemila a raggiungere il primo posto delle classifiche Usa, travalicando qualsiasi confine, geografico, di genere, culturale. Billie Eilish ha compiuto 18 anni il 18 dicembre 2019: tutta una vita davanti per disfarsi dei mostri sotto al letto e godersi la corona che il mondo le ha messo in testa. (Michele Bisceglia)