Ci sono artisti che riescono a squarciare il velo del reale per lasciarci intravedere mondi celati alla vista. Uno di questi è Angelo Branduardi. Qualcuno lo definirebbe un cantautore, altri un musicista, un menestrello, o meglio, un trovatore. Molti penserebbero a lui come quello di Alla fiera dell’est, filastrocca in formato canzone che in Italia conoscono tutti, dai bambini ai nonni. Ma Branduardi è molto più di questo.

Anzitutto ha portato la fantasia nel pop, ha insegnato che si può guardare oltre il proprio naso e leggere la realtà tramite la fiaba, la leggenda, anche la filastrocca, certo. Il suo percorso artistico è un viaggio che guida a conoscere storie da tutto il globo, racconti mutati da un numero ampio di culture spesso adattati con l’ausilio della moglie Luisa Zappa, che grazie alle sue letture e interessi ha scritto i testi e fornito a Branduardi i giusti input per creare le canzoni.

Basandosi su questo bagaglio, le musiche di Branduardi volta per volta si sono fatte pop, medievali, rinascimentali, sinfoniche, folk, etniche, reggae, cantautorali, elettroniche, acustiche, minimali. Gli stili da lui esplorati sono una moltitudine, è stato il primo in Italia a mettere in campo una world music ante litteram nella quale i ritmi dei nativi americani si fondono con i raga indiani, dove l’orchestra sinfonica accompagna le cornamuse, dove i ritmi del rock fanno da sfondo ai suoni popolari sardi. E questi sono solo alcuni piccoli esempi; di fatto ogni brano di Angelo è un giro del pianeta in musica.

Parlando della sua arte poi una domanda viene spontanea: quante fiere, pulci e mele avrebbe potuto tirare fuori dal suo canzoniere continuando a rinverdire il successo? Invece no, all’apice di una popolarità stellare Branduardi cambia, rinuncia ai dischi milionari e ai palchi stellari per sperimentare e dar vita a una serie di lavori che esplorano tutto l’esplorabile. Dovendo giostrarci con una discografia fatta di moltissimi titoli (che in ogni caso meritano un ascolto), ecco la classifica dei suoi dieci migliori album.

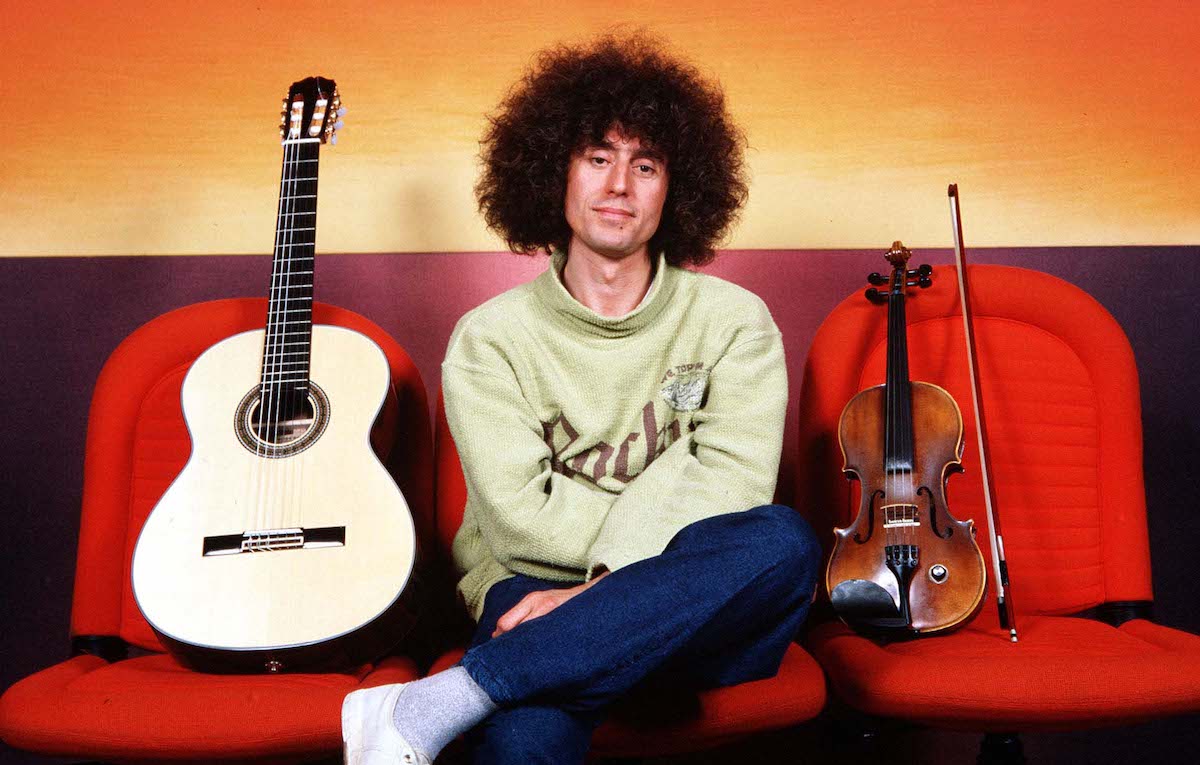

Angelo Branduardi

1974

Un Branduardi dallo sguardo corrucciato ma al tempo stesso determinato accoglie il pubblico nel suo universo con l’album omonimo del 1974. «Quella foto ha colto tutto di me in quel periodo: c’è innocenza, timidezza e paura, se la si guarda bene sembro un bambino. Si intravede però anche la mia grinta, un certo carattere sicuro e autoritario, duro, che non concede niente. Del resto io all’epoca ero convintissimo di essere bravo e volevo dimostrarlo al mondo», racconta nella autobiografia Confessioni di un malandrino (da cui sono tratte le altre citazioni incluse in questo articolo). Il disco è prodotto da un’eccellenza come Paul Buckmaster, che viene da collaborazioni con gente come Elton John e David Bowie. Nonostante il blasone del produttore, l’album non centra immediatamente il bersaglio; aleggia una certa ingenuità, le influenze sono anche troppo manifeste (quelle di Cat Stevens e di Donovan in primis) e il tutto si propone come zibaldone di idee da sviluppare in futuro. Peculiare è il modo in cui Branduardi spazia tra atmosfere jazz-funk-prog (Storia di mio figlio) e addirittura cede in tentazioni sperimentali (Eppure chiedilo agli uccelli). «Col senno di poi, lo trovo a tratti un po’ pretenzioso. C’erano echi cantautorali, folk, rinascimentali, jazz. Era imparentato anche con certo prog che in quel periodo andava per la maggiore».

L’infinitamente piccolo

2000

«Tutto iniziò col ricevere una visita da parte di quattro frati francescani. Li feci accomodare e mi sedetti innanzi a loro aspettando ciò che avevano da dirmi. “Noi pensiamo” attaccò uno “che tu sia l’unico artista in grado di mettere in musica una scelta di testi francescani”. Io ascoltai queste parole ma rimasi un po’ perplesso. Quindi dissi: “Vi ringrazio di questa proposta ma a me non piace la musica devozionale, non mi piace Radio Maria”. Al che mi sorpresero rispondendo: “No no, non hai capito. Niente musica di quel tipo, noi vogliamo una cosa filologica, che rispetti in maniera assoluta i testi originali”. Io osservai per qualche istante i loro visi sorridenti e fiduciosi. “Capisco” dissi poi “ma perché lo chiedete proprio a me che sono un peccatore?”. La risposta che arrivò, pregna del famoso humor francescano, mi stese: “Lo chiediamo a te perché Dio sceglie sempre i peggiori”». Il risultato di questo incontro tra sacro e profano è un disco che riporta Branduardi in classifica non più con le usuali filastrocche, ma con partiture aperte a 360 gradi a nuove influenze, da sapori mediorientali fino a tentazioni techno, filtrate però da una sensibilità folkloristica che a tratti può rasentare il kitsch ma in qualche modo funziona. Esempio è il duetto con Franco Battiato di Il sultano di Babilonia e la prostituta. Ma il siciliano è solo il primo di una serie di ospiti – dalla Nuova Compagnia di Canto Popolare fino ai Madredeus, passando per Ennio Morricone – che aiutano Branduardi a creare ciò che gli è più congeniale: un suono-mondo.

Cercando l’oro

1983

Cercando l’oro è forse l’album più fiabesco di Angelo, quello in cui è facile perdersi in una pletora di immagini incantate nelle quali giostre, notti di natale, isole, volpi e acrobati si muovono in equilibrio tra fantasia e realtà. Ma come in tutte le fiabe che si rispettino c’è anche inquietudine, con i tamburi ossessivi de Il libro a prefigurare scenari di guerra. In Cercando l’oro non c’è l’interesse di sfornare hit, ci si concentra piuttosto sul cesellare melodie e arrangiamenti sempre più pregiati, come fosse l’opera di un artigiano attento a ogni dettaglio. «In Cercando l’oro ho avuto l’onore di ospitare il mio grande amico Alan Stivell che suona l’arpa e la cornamusa in due brani. Ho sempre adorato la sua musica e abbiamo suonato insieme in concerto un’infinità di volte, un giorno mi ha anche regalato una piccola arpa celtica a forma di drago».

Cogli la prima mela

1979

«Cogli la prima mela è uscito in un periodo nel quale in Inghilterra e negli Stati Uniti andavano forte il punk e la new wave. A me piacevano molto i Ramones, band di rock duro e puro, essenziale». Cogli la prima mela rappresenta la conclusione della trilogia di maggior successo di Angelo Branduardi, culminata con una partecipazione alla Fête de l’Humanité di Parigi davanti a oltre 120 mila persone. Spinto dalla title track tra medioevo ed est Europa (è infatti la rielaborazione di una melodia ungherese dal titolo U naseho Barty), il quinto album di Branduardi è forse quello meno a fuoco dei tre dischi milionari, con alcuni brani che cominciano a dare segnali di stanca e una formula che a lungo andare rischia di ripetersi. In tutto ciò restano schegge di grande bellezza, con le vette rappresentate dalla soffusa Ninna nanna e dall’arcana tribalità de Il Signore di Baux. «Divenne il mio disco più venduto, pur con delle critiche contrastanti. Del resto tutto si perdona fuorché il successo… Sentivo però di essere giunto alla fine di un percorso».

Branduardi

1981

«Alla Fête de l’Humanité mi sentii schiacciato da tanta imponenza, minuscolo. Col senno di poi posso dire che quell’esibizione è stata l’inizio di una svolta. Finito il concerto uscii stremato e feci le foto con i dischi d’oro e di platino che avevo vinto in Francia. Tante cose, tanto successo e tanta grandezza. Io però a un certo punto iniziai a capire che non mi sentivo più del tutto a mio agio negli stadi strapieni, con tutte quelle ovazioni, quelle centinaia di concerti con numeri pazzeschi. Prima ero solito sfogare tutta l’energia con corse, salti, capriole, poi cominciai a sentire il bisogno di situazioni più a misura d’uomo». Branduardi cambia rotta e va alla ricerca di sé. In qualche modo si riallaccia al fascino ultraterreno dell’album del 1975 La luna, si ritrae in se stesso, torna a un mondo più introverso, pacato, illuminato debolmente. La collina del sonno, Il disgelo, La cagna, I tre mercanti, L’amico sono acquerelli nei quali la realtà sembra liquefarsi. C’è addirittura spazio per una sorta di reggae onirico, come nel singolo Musica, che prova (non riuscendovi) a diventare un successo facendo a meno delle formule passate. In generale il suono è più scarno ma non meno ricco di particolari; ogni arpeggio, nota acustica o elettronica è parte di un incastro perfetto a cura di musicisti eccezionali (la band di Branduardi dell’epoca). E l’ascesa finale di Vola è proprio quello che il titolo promette. «Branduardi contiene cose molto belle e mi spiace ancora che gli ascoltatori si siano fatti fuorviare da Musica e non gli abbiano tributato il giusto riscontro, per me fu una delusione».

Il ladro

1990

«Volevo dare vita a un suono nel quale “meno c’è, più c’è”. Quindi ridurre, sfruttare l’arte del togliere piuttosto che quella dell’aggiungere, creare momenti nei quali il silenzio dialogasse con la musica e l’immaginazione dell’ascoltatore potesse colmare gli spazi. In poche parole realizzare un disco che ancora una volta avrebbe lasciato interdetto il mio pubblico». Ogni nota e respiro in Il ladro sono centellinati. La ricchezza dei dischi precedenti pare distante anni luce, ora c’è la scarnificazione totale. Ma ciò non toglie nulla alla bellezza delle canzoni, anzi le rende più preziose e interessanti da esplorare nella loro essenza. Risulta difficile non innamorarsi di Ai confini dell’Asia, tutto un evocare carovane nella notte, immagini ed emozioni create grazie a un’atmosfera in procinto di spezzarsi in ogni momento, tanto è impalpabile e sospesa.

Alla fiera dell’est

1976

«Portammo il master di Alla fiera dell’est alla RCA. Ricordo benissimo quel giorno: arrivammo nell’ufficio di Ennio Melis, questi ci fece accomodare e mise sul giradischi l’album. Appena partì Alla fiera dell’est bastò la parola “topolino” per farlo scoppiare in una fragorosa risata. Ci disse: “Ma cos’è questa roba?”. Prima che potessimo dire qualcosa levò il disco. A quel punto io e David Zard capimmo che non era il caso di insistere e ce ne andammo». Per fortuna i due trovano la Polydor che li attende sfregandosi le mani. Da lì a poco esce l’album che contiene lo storico singolo, con un evidente cambio di passo rispetto a La luna. Alla fiera dell’est è meno evanescente, più improntato su un robusto suono pop contaminato con la world music. Con l’intuizione della filastrocca tra antichità e futuro e il look con capigliatura folta e movenze da pifferaio magico, Branduardi buca lo schermo. Prende per mano il pubblico e lo conduce a esplorare la fiaba in tutti i suoi archetipi, lo porta a interfacciarsi con un qualcosa che è parte dell’inconscio collettivo. Aironi, farfalle, cervi, lupi che accompagnano nell’aldilà, numerologia, nuvole che piangono, nani, tigli, antichi canti ebraici, fiabe giapponesi e da molti altri angoli del pianeta. Più che un disco un mappamondo. «Alla fiera dell’est è un album che tutt’ora amo nella sua interezza, da Il funerale, impreziosito da un testo di Franco Fortini, a Il dono del cervo, basato su una leggenda giapponese, passando per La serie dei numeri, le cui parole sono tratte da quella che è la bibbia della letteratura popolare celtica: il Barzaz Breiz».

Branduardi canta Yeats

1986

«Nel 1986 imperversavano la dance, il new romantic, il pop elettronico. Io invece decisi di uscirmene con un lavoro del tutto controcorrente, un album completamente acustico che anticipava la moda dell’unplugged destinata a scoppiare solo alcuni anni dopo». Solo due chitarre (con Maurizio Fabrizio ad affiancarlo) e un set di percussioni per vestire di musica una serie di poesie dell’irlandese William Butler Yeats, adattate da Luisa Zappa e interpretate con una classe da brividi. Quelle musiche cucite su quelle parole elevano entrambi i fattori creando un qualcosa di unico. Oltre le chitarre qua e là fa capolino anche un’orchestra, e si giunge alla conclusione di Innisfree, l’isola sul lago, che è una delle cose più alte mai concepite da Branduardi. «Quando Branduardi canta Yeats fu completato nei fui fiero, e lo sono tuttora: è uno dei miei dischi più intensi e riusciti. All’interno c’è una canzone che cantai accompagnato da un’orchestra d’archi: Innisfree, l’isola sul lago, che contiene una frase musicale di stampo mahleriano che evoca una grande malinconia. Un qualcosa che volli aggiungere all’ultimo e che mi commosse profondamente. Quando infatti finimmo di registrare il brano e lo ascoltai scoppiai in lacrime».

La luna

1975

Con uno scarto evidente rispetto alle ingenuità dell’esordio, La luna è un disco molto vicino a certo folk progressivo inglese e denso di atmosfere notturne a volte al confine con un caldo jazz-rock. La luna passerà inosservato, ma si farà poi ricordare per la presenza della celeberrima Confessioni di un malandrino, ballata a base di chitarre acustiche composta a 18 anni da Branduardi, il cui testo tratto da una poesia del russo Sergej Aleksandrovič Esenin diventa un manifesto. «Confessioni di un malandrino si apriva con la frase: “Mi piace spettinato camminare”. Mi ci ritrovavo in pieno perché anche io ero spettinato. Continuava dicendo: “Col capo sulle spalle come un lume”, come ero io. Poi Esenin affermava di essere l’ultimo poeta contadino, e anch’io mi sentivo tale. Era un rivoluzionario, e anch’io mi sentivo tale. Era un gaudente ed era amatissimo dalle donne, e anch’io mi sentivo tale, o almeno speravo succedesse». A seguito del riscontro dei dischi successivi, nel 1980 La luna verrà remixato e ristampato (con l’aggiunta dell’inedito Gulliver) mutando titolo in Gulliver, la luna e altri disegni. «La luna è uno dei miei lavori preferiti e rappresenta da molti punti di vista il mio vero esordio. Ha delle ascendenze new age e world music. Tutti pensano che Peter Gabriel sia stato uno dei primi musicisti a mescolare pop e ritmi etnici. Beh, non intendo essere immodesto nei confronti di questo grande artista, ma in questo caso credo di essere arrivato prima».

La pulce d’acqua

1977

La pulce d’acqua è trainato da un’altra filastrocca pop da classifica, favola dei nativi americani ancora più trascinante della precedente. «È forse il mio disco più rappresentativo, con la canzone omonima che è un inno al potere della musica. Fin dalla notte dei tempi del resto questa splendida arte ha avuto uno scopo esorcistico, specie con il tramite della danza e del canto». C’è tanta luce, i ritmi a base folkloristica sono persino ballabili. Le launeddas della musica sarda vengono proposte per la prima volta a una platea pop. «Quando ascoltai per la prima volta il suono ancestrale delle launeddas rimasi sconvolto al punto che presi il primo aereo e raggiunsi il musicista sardo Luigi Lai per conoscerlo. L’incontro sortì un effetto tale che scrissi Ballo in fa diesis minore e Il poeta di corte proprio per avere l’occasione di ospitare lo strumento che egli suonava». Ma in La pulce d’acqua ci sono anche l’inquietudine, la paura, la morte che in un modo o l’altro diventa argomento di ogni canzone. Come in Ballo in fa diesis minore, un sabba che sottolinea ancora l’importanza della musica per sconfiggere il lato oscuro. «Quando è buio i bambini cantano per darsi coraggio, la musica manda via le paure, le ombre, il musicista è metà lupo metà agnello, c’è in lui una componente angelica ma anche demoniaca, nera, che nasce dalle sue corde più nascoste. Mentre componevo Ballo in fa diesis minore pensavo alle scene finali de Il settimo sigillo di Ingmar Bergman, quando c’è questa danza macabra con la morte che porta via tutti. Nella mia canzone però la triste mietitrice non riesce a soggiogare gli uomini e la danza diventa una celebrazione della vita». La pulce d’acqua è il bignami dell’universo branduardiano, meglio nella preziosa prima edizione in vinile con le stampe di Mario Convertino a raffigurare ogni brano.