Alla voce cover musicali la nostra bilancia dei pagamenti è sempre stata in passivo. Soprattutto negli anni ’60, quando editori, case discografiche, autori e interpreti di pop e rock italiano (che allora si chiamava beat) saccheggiavano compulsivamente i pezzi da classifica internazionali (angloamericani, soprattutto) con risultati più o meno soddisfacenti dal punto di vista artistico e commerciale e qualche furberia di troppo nella gestione dei diritti.

Al contrario, le canzoni italiane entrate nel repertorio di artisti stranieri sono merce più rara anche se gli esempi (e i successi) non mancano, dai tempi di Nat “King” Cole e dell’altro re, Elvis Presley, a quelli di Laura Branigan, che negli anni ’80 fece fortuna con Gloria di Umberto Tozzi e Self Control di Raf. In mezzo a loro Pat Boone e Shirley Bassey, Tom Jones ed Engelbert Humperdinck, i Tremeloes e gli Herman’s Hermits, Dusty Springfield (che con You Don’t Have to Say You Love Me regalò un’autentica dimensione internazionale a Io che non vivo di Pino Donaggio) e Cilla Black, che con You’re My World (Il mio mondo) di Umberto Bindi conquistò il suo unico numero uno nelle chart. Senza contare tutti quelli che al festival di Sanremo, quando il regolamento della competizione lo prevedeva, hanno gareggiato con canzoni italiane tradotte nella loro lingua: nomi importanti e meteore della scena pop & folk, giganti del soul e dell’r&b (da Wilson Pickett a Ray Charles), persino qualche sommo jazzista come Louis Armstrong.

I rocker sono una pattuglia decisamente più ridotta, ma anche nel loro campo si sono alternati hit e flop, reinterpretazioni degne di nota e altre da classificare come semplici curiosità o esperimenti poco riusciti. Ne abbiamo selezionate dieci, dagli anni ’60 a oggi.

It’s Now or Never

Elvis Presley

1960Non si può iniziare che dal re del rock and roll, che alla musica italiana si avvicinò dopo pochi anni di carriera e di dominio delle classifiche con l’intenzione di allargare ulteriormente mercato e orizzonti artistici mettendo alla prova le sue qualità canore e raccogliendo il guanto di sfida lanciatogli da Frank Sinatra. Ricordato anche lui tra i maggiori interpreti di You Don’t Have to Say You Love Me di Donaggio (nel 1970), nel decennio precedente attinse invece al grande serbatoio della canzone napoletana tradizionale con Santa Lucia, Torna a Surriento (Surrender, nella sua versione in lingua inglese) e la celeberrima It’s Now or Never basata sulla melodia di ‘O sole mio. Grande ammiratore del tenore Mario Lanza, Presley si era innamorato di quella melodia ai tempi in cui, a fine anni ’50, prestava servizio militare in Germania, avendone ascoltata la versione che Tony Martin aveva inciso con il titolo di There’s No Tomorrow. Furono poi Aaron Schroeder e Wally Gold a confezionargli su misura un pezzo arrangiato a ritmo di rumba, aperto dal coro dei Jordanaires e da un arpeggio di chitarra di sapore inconfondibilmente mediterraneo, mélo ed esotico quanto bastava. Questioni di copyright (gli editori di Presley pensavano erroneamente che la composizione di Eduardo di Capua fosse ormai di pubblico dominio) ne ritardarono la pubblicazione, ma una volta uscito il 45 giri schizzò in cima alla classifica americana rimanendovi per otto settimane di fila per poi regalare a Presley il suo maggiore successo internazionale di sempre (oltre 20 milioni di copie) con sommo dispiacere di chi al suadente e rassicurante crooner di It’s Now or Never continuava a preferire il ragazzo selvaggio che scuoteva maliziosamente il bacino al ritmo di Hound Dog e di Heartbreak Hotel.

Paff… Bum!

Yardbirds

1966Gli Yardbirds hanno più volte ricordato la loro partecipazione al festival di Sanremo del 1966, da loro definito puro euro trash, con un misto di orrore, incredulità e divertimento. «Fu Giorgio (Gomelsky, il manager del gruppo, nda) a indurci a partecipare a quella terribile competizione canora», ha raccontato anni dopo il batterista Jim McCarty, mentre il chitarrista ritmico Chris Dreja ha ricordato che «nessuno lì si aspettava una rock band come noi con tanto di amplificatori, feedback a profusione e un chitarrista solista che sembrava un uomo di Neanderthal». Era Jeff Beck, che i compagni dovettero interrompere bruscamente quando decise che sul palco del Salone delle feste del Casinò era arrivato il momento di prodursi in uno dei suoi rumorosi assolo accolto dai fischi e dalle urla di disapprovazione del pubblico. A Sanremo il quintetto inglese si esibì in coppia sia con Bobby Solo (nella ballata presleyana Questa volta) che con Lucio Dalla, cointerprete (ma non autore) del buffo e innocuo beat Paff… Bum! firmato Bardotti-Reverberi. «Un pezzo orribile un po’ nello stile di Hang on Sloopy», secondo Dreja, costretto a sostituire Beck alla chitarra solista in studio dopo l’ostinato rifiuto di quest’ultimo a registrare un brano così lontano dalle sue corde. Nel folklore e nell’immaginario collettivo è rimasta anche la presentazione della band da parte di Mike Bongiorno, che tradusse in “gallinacci” un nome che sembrerebbe avere più nobili origini letterarie (Sulla strada di Jack Kerouac) o musicali (Yardbird era uno dei soprannomi di Charlie Parker).

Our Song

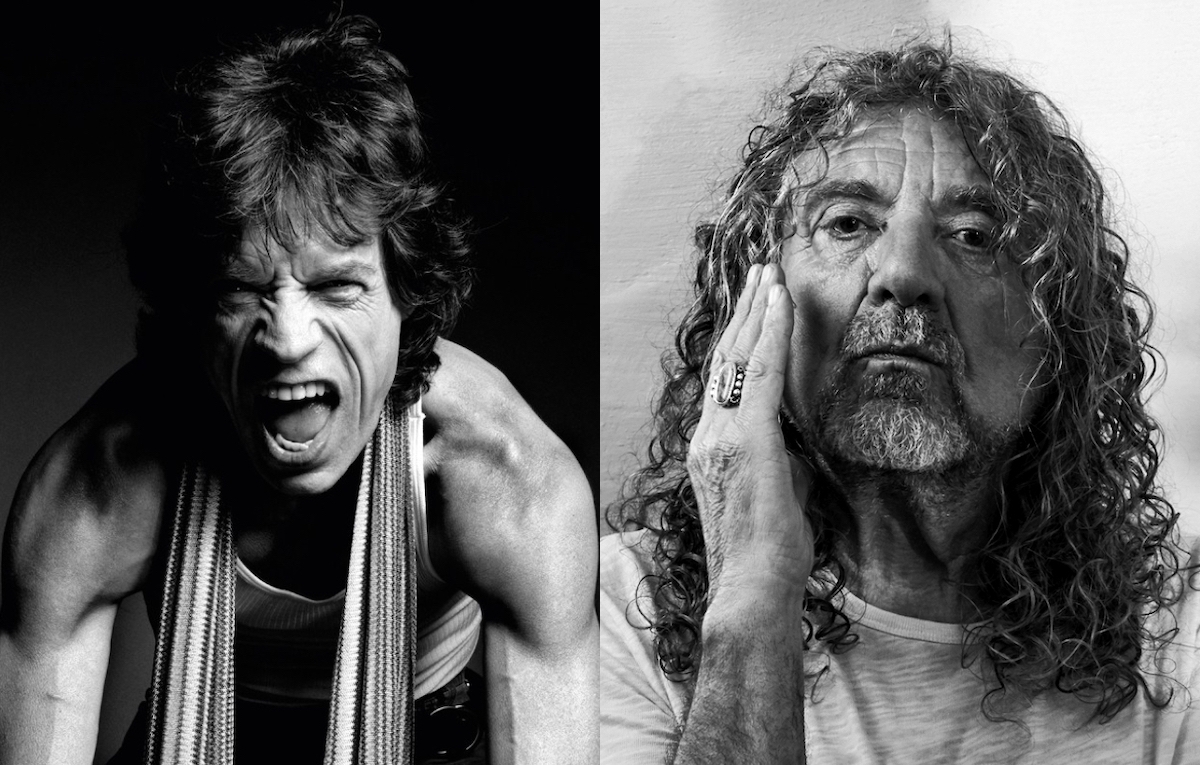

Robert Plant

1967La maggior parte dei fan di Robert Plant e dei Led Zeppelin è venuta a conoscenza della sua versione di La musica è finita di Ornella Vanoni (testo di Franco Califano e Nisa, musica di Umberto Bindi) grazie al suo inserimento in Sixty Six to Timbuktu, doppia antologia su CD distribuita nel 2003. Our Song segnò il debutto discografico solista del giovane e ambizioso cantante delle West Midlands per la CBS e nonostante l’improponibile confronto con quanto avrebbe registrato di lì a poco in compagnia di Jimmy Page, John Bonham e John Paul Jones il risultato non è disprezzabile: pur ingessato e costretto in abiti a lui non adatti, Plant riesce ad accentuare le inclinazioni soul della ballata e nel finale sfoggia la sua potenza vocale facendo le prove generali di quello che diventerà il suo inconfondibile stile. Ai tempi Robert confessò a un amico di essere scoppiato a piangere dopo la novantesima take, mentre con il senno di poi è stato più indulgente con se stesso promuovendosi quanto meno «per l’ingenuità e l’impegno». Le vendite inferiori a 800 copie convinsero sia lui che l’etichetta a prendere strade diverse, ponendo fine anzi tempo alla sua carriera di cantante confidenziale.

(If Paradise Is) Half As Nice

Amen Corner

1969Un caso emblematico di pezzo italiano tradotto in inglese e baciato da grande successo, numero uno per due settimane nel febbraio del 1969 in Inghilterra: proprio il Paese in cui Lucio Battisti, autore delle musiche di ll paradiso, non riuscirà mai a sfondare come artista solista. La prima versione italiana, cantata nel 1968 da Ambra Borelli con lo pseudonimo di La Ragazza 77 era passata inosservata, mentre l’anno dopo Patty Pravo la portò nella Top 10 facendone uno dei pezzi forti del suo repertorio. Gli Amen Corner, gallesi di Cardiff, la incisero anche loro nel 1969 sulla scia del successo riscosso nei due anni precedenti con Bend Me, Shape Me e High in the Sky, grazie al fiuto del produttore americano (ma all’epoca londinese a tutti gli effetti) Shel Talmy, responsabile del sound rivoluzionario, deflagrante e zeppo di feedback di 45 giri epocali come You Really Got Me dei Kinks e My Generation degli Who. Quanto di più distante da questa sognante pop song che regalò fama mondiale a una band che si sarebbe sciolta di lì a poco. Alcuni dei suoi componenti hanno successivamente avuto una carriera di tutto rispetto frequentando i piani alti dell’establishment pop rock: Blue Weaver come tastierista dei Bee Gees, Andy Fairweather Low come spalla chitarristica di Eric Clapton, George Harrison e Roger Waters.

I (Who Have Nothing)

Warhorse

1972Uno dei tanti, successo di Joe Sentieri datato 1961 con musica di Carlo Donida e testo di Mogol, divenne una hit in America per Ben E. King nella versione tradotta nientemeno che da Jerry Lieber e Mike Stoller (coautori di Hound Dog, Jailhouse Rock e di altri classici di Presley). Da allora I (Who Have Nothing) è stata cantata anche da Shirley Bassey, Tom Jones e gli Status Quo mentre una bella e robusta versione rock, con un classico intreccio di chitarra solista e di organo Hammond e la potente voce di Ashley Holt in primo piano, si deve ai molto meno conosciuti Warhorse. Che assomiglino a tratti ai Deep Purple non deve stupire: l’anima del gruppo, Nick Simper, era stato il primo bassista della band di Jon Lord nella versione Mark I, ai tempi di Hush e dei primi tre LP. Nelle loro mani I (Who Have Nothing) diventa una power ballad con tutti i crismi e la giusta dose di pathos.

Music Is Lethal

Mick Ronson

1974Pubblicato nel novembre del 1972 nell’album Il mio canto libero, due anni dopo il classico di Battisti-Mogol Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi viene tradotto, rielaborato, prodotto e arrangiato con gusto, classe e immaginazione dal braccio destro di David Bowie: onirica, riccamente orchestrata e verniciata di glam, la cover di Mick Ronson in effetti non è troppo distante dalle tipiche atmosfere sonore degli Spiders from Mars. Sembra che a fargli conoscere la canzone fu proprio Bowie durante un soggiorno con le rispettive compagne in una villa di campagna situata nei pressi di Roma; i crediti del brano riportano infatti il suo nome, anche se in seguito Suzi Ronson ha sostenuto di essere lei l’autrice del testo in inglese, ricco di immagini apocalittiche e maudit distantissime dalla versione originale. L’amore che Mick nutriva per la musica italiana ebbe modo di manifestarsi anche l’anno dopo con Empty Bed, rilettura altrettanto affascinante e creativa di Io me ne andrei di Claudio Baglioni.

Live for Today

Lords of the New Church

1983Firmata dall’onnipresente Mogol con Shel Sapiro, Piangi con me fu pubblicata nel 1966 come lato B di uno dei maggiori successi dei Rokes, È la pioggia che va (traduzione di una composizione del cantautore statunitense Bob Lind). Il suo ritornello di immediata presa e facilmente cantabile attirò l’attenzione dei celebri e smaliziati produttori americani P. F. Sloan e Steve Barri i quali, visionato il testo in inglese commissionato a Michael Julien da Dick James (proprio lui: il primo editore musicale di John Lennon e di Paul McCartney), affidarono la cover al gruppo psych-pop losangelino dei Grass Roots: ci avevano visto giusto, dato che nel 1967 la canzone vendette oltre un milione di copie conquistando un disco d’oro. Sedici anni dopo, il supergruppo gothic composto da Stiv Bators (Dead Boys), Brian James (Damned), Dave Tregunna (Sham 69) e Nick Turner (Barracudas) ne offrirà una versione molto più lugubre e livida in linea con il mood e le sonorità degli anni ’80, coprendo la solare melodia con una coltre di synth e di batterie elettroniche.

Volare

David Bowie

1986Come il suo amico Mick Ronson, anche David Bowie ha ceduto, anni dopo, al fascino della melodia e della canzone italiana. Nel suo caso, il classico dei classici famoso in tutto il mondo: Volare cioè Nel blu dipinto di blu, il capolavoro di Domenico Modugno e Franco Migliacci che in un momento non brillantissimo della sua carriera (tra Tonight e Never Let Me Down) l’artista inglese ebbe l’ardire di interpretare nella nostra lingua cavandosela discretamente. Sbarazzina, fruttata e leggera come un cocktail analcolico, quella cover resterà una nota a pie’ di pagina nella sua discografia: un divertissement in chiave swing, accattivante, senza pretese e comunque in sintonia con gli umori cool jazz della colonna sonora di Absolute Beginners di Julien Temple, trasposizione cinematografica del romanzo di Colin MacInnes ambientato nella Londra in fermento e in trasformazione di fine anni ’50 (nel disco Bowie interpreta altri due brani, tra cui la title track).

Senza fine

Mike Patton

2010Una sorpresa solo per chi non conosceva la sua storia: Mike Patton, vocalist del tostissimo gruppo funk metal di San Francisco Faith No More, si trasforma in credibile crooner all’italiana rendendo omaggio a Fred Buscaglione, a Nicola Arigliano, a Roberto Murolo, a Nico Fidenco, a Luigi Tenco, a Gino Paoli e a Gianni Morandi oltre che a Ennio Morricone e alla musica da film degli anni ’60 (il titolo dell’album, Mondo cane, è quello di una colonna sonora di grande successo dell’epoca). L’artista californiano che aveva vissuto per un certo tempo a Bologna imparando piuttosto bene la nostra lingua aveva fatto con una serie di apprezzati spettacoli dal vivo le prove generali di un album in cui non mancano le scelte inusuali (chi si ricordava il gruppo beat dei Blackmen?) e che dal repertorio del solo Paoli pesca due canzoni: prima Il cielo in una stanza e poi Senza fine, arrangiata per archi, con la deliziosa tromba di Roy Paci e un coro che rievoca lo stile dei Cantori Moderni di Alessandroni.

Ciao amore

Peter Hammill

2021Come altri eroi dei prog anni ’70 (i Genesis in primo luogo), Peter Hammill ha coltivato un rapporto affettivo speciale con il nostro pPese fin dai tempi dei Van der Graaf Generator. Tre anni fa se ne è ricordato, indossando orgogliosamente una felpa azzurra sportiva con la scritta Italia sulla copertina dell’album In Translation, raccolta di cover di pezzi di origine non anglosassone in cui il nostro catalogo fa la parte del leone: accanto a I (Who Have Nothing) figurano classici di Fabrizio De André, Piero Ciampi e Luigi Tenco. Del cantautore piemontese Hammill riprende, modificandone leggermente il titolo, Ciao amore, ciao, l’ultimo brano da lui interpretato in quel maledetto Sanremo del ’67, qui ricantato in inglese con la sola eccezione dell’inciso, dove la melodia si apre e diventa riconoscibile dopo una strofa più claustrofobica e stridente interpretata con piglio decisamente teatrale. Una cover di Ciao amore, ciao (cantata interamente in italiano) si trova anche in Brown Plays Tenco: Le canzoni di Luigi Tenco, suggestivo EP pubblicato nel 1988 dal cantante e polistrumentista dei Tuxedomoon Steven Brown.