Lo dico da sempre: Keith Emerson è stato più punk di tutti i punk. Paradossale, vero? Il punk era venuto su anche per spodestare dal trono dinosauri tronfi e pomposi come Emerson Lake & Palmer e Yes. Tanto questi indugiavano su brani lunghissimi e assoli interminabili dando sfoggio di tecnica quanto la nuova musica doveva essere grezza, diretta e senza fronzoli. In realtà Emerson, pur dotato di tecnica strabiliante, sul palco era un vero pazzo, uno che bruciava la bandiera americana, che torturava i suoi strumenti, che accoltellava l’organo Hammond, che se ne faceva un baffo delle buone maniere e che inscenava un vero rito orgiastico. Certo, non si può dire che la sua musica fosse grezza, diretta e senza fronzoli, tutt’altro. Emerson aveva in testa una fusione totale che andava dal rock’n’roll più genuino alle più astruse partiture avanguardiste. Con in mezzo il blues, l’honky tonk, la classica, il jazz, i Moog galattici e il cyberpunk. Un mare di roba.

Un giorno, verso la fine degli anni ’60, Keith ha un’idea folle: unirsi ad altri due suoi pari in quanto a tecnica e voglia di musica totale e creare il più grande supergruppo di tutti i tempi. Detto fatto, terminata l’esperienza con i Nice, si circonda di due fuoriclasse: Greg Lake, ex voce e basso dei King Crimson (che hanno da poco dato alle stampe il capolavoro In the Court of the Crimson King e che dopo un fortunato tour americano sono arrivati al primo dei tanti scioglimenti) e Carl Palmer, ventenne batterista degli Atomic Rooster (nati da una costola dei Crazy World del folle Arthur Brown).

Greg ha una voce da favola: delicata e carezzevole, anche più ruvida se serve, ma sempre gentile, in grado di far breccia immediatamente. È un bravo bassista e si destreggia anche alla chitarra. Carl invece sa fare prodezze con i tamburi, prodezze che col tempo diverranno numeri da circo, nel senso più nobile del termine. Di Emerson si è già detto: pianista e organista più preparato della scena, ha una capacità di fare spettacolo che lo rende immediatamente riconoscibile. È stato definito il Jimi Hendrix delle tastiere e mai paragone fu più azzeccato (a proposito di Hendrix molti sanno che il mancino di Seattle avrebbe dovuto fare parte del progetto, che a quel punto sarebbe diventato HELP. La cosa poi non andò in porto ma c’è di che farsi venire l’acquolina in bocca nel pensare a cosa i quattro avrebbero potuto tirare fuori).

Unite le forze, Keith, Greg e Carl raggiungono immediatamente il successo, il tutto grazie a tour faraonici e a dischi densi di furore creativo. ELP sono esagerati, in tutto e per tutto, i brani arrivano a superare la mezz’ora, gli assolo sono interminabili, i cambi di tempo non si contano. In mezzo a tutto ciò ci sono pianoforti che volano, batterie grandi come astronavi, palcoscenici enormi stipati di ogni più moderno ritrovato tecnologico. In questo delirio di onnipotenza ci pensa spesso Lake a riportare le cose a livello umano. Le sue delicate ballate sono oasi di serenità che servono a rilassarsi tra un’esagerazione e l’altra.

Dal 1970 al 1978 ELP fanno prodezze. Con oltre 35 milioni di dischi venduti diventano una delle band più amate dal pubblico mondiale, sicuramente i top seller (insieme agli Yes) del progressive rock. Gruppi come i Muse hanno preso non poco dalla loro capacità di stupire con effetti spesso eccessivi e una musica che letteralmente sembra strabordare per quanta passione è contenuta in essa, quanto vigore sul palcoscenico, quanta cura nel cercare suoni sempre nuovi, modi di concepire canzoni che non siano mai semplici canzoni, ma vere esplosioni di fantasia.

Nel loro periodo dorato degli anni ’70 ELP hanno realizzato otto album, alcuni da ascoltare assolutamente, altri da dimenticare. Hanno fatto di peggio nella sfortunata reunion dei primi ’90, con due dischi da buttare direttamente nel cestino dell’immondizia. Li abbiamo messi in fila dall’orrido all’essenziale, pensando che in fondo anche nel peggiore disco degli ELP rimane in evidenza quella voglia di spaccare tutto sempre e comunque, nel bene e nel male.

10. “In the Hot Seat” (1994)

Già dalla pacchiana copertina con locomotiva giocattolo recante il marchio ELP si può capire che questo non sarà il loro migliore album. Infatti è il peggiore. Ma nelle brutte canzoni in scaletta, nelle quali la creatività del passato sembra un vago ricordo a favore di uno scialbo AOR senza mordente, c’è l’inizio della tragedia del grande Keith. È dià affetto da sindrome del tunnel carpale e nel periodo delle registrazioni del disco gli viene diagnosticata una distonia focale che gli permette di muovere solo tre dita della mano destra. Eroicamente il tastierista completa le registrazioni eseguendo quasi tutte le parti con la mano sinistra. Tra alti e bassi il dramma di avere perso per sempre le sue strabilianti capacità affliggerà Emerson fino alla resa dei conti finale: nel 2016 si toglierà la vita con un colpo di pistola. Al netto della scarsa riuscita, In the Hot Seat si fa ricordare per un bonus: una nuova registrazione in studio di Pictures at an Exhibition che di colpo fa dimenticare tutta la bruttezza del resto.

9. “Black Moon” (1992)

È l’album che segna il ritorno del trio dopo un’assenza che perdurava dal 1978. I tempi sono cambiati, non è più l’era delle lunghe suite e degli sfoggi di tecnica. Gli ELP del 1992 si concentrano sulla forma canzone, si lasciano andare a riferimenti politici (il brano che dà il titolo all’album trae ispirazione dalla Guerra del Golfo), alleggeriscono l’arsenale strumentale e danno più spazio alla voce di Lake in dieci tracce rock orecchiabili, memori della lezioni altre superband come gli Asia, top seller negli USA con il loro hard rock ampolloso. Riascoltato oggi Black Moon non è così terribile come parve all’epoca, decenti sono Affairs of the Heart e Footprints in the Snow, ballate tipiche nello stile più melenso di Lake, finanche Romeo and Juliet, adattamento di Emerson dall’opera di Sergej Prokof’ev. Un piccolo tuffo nel passato.

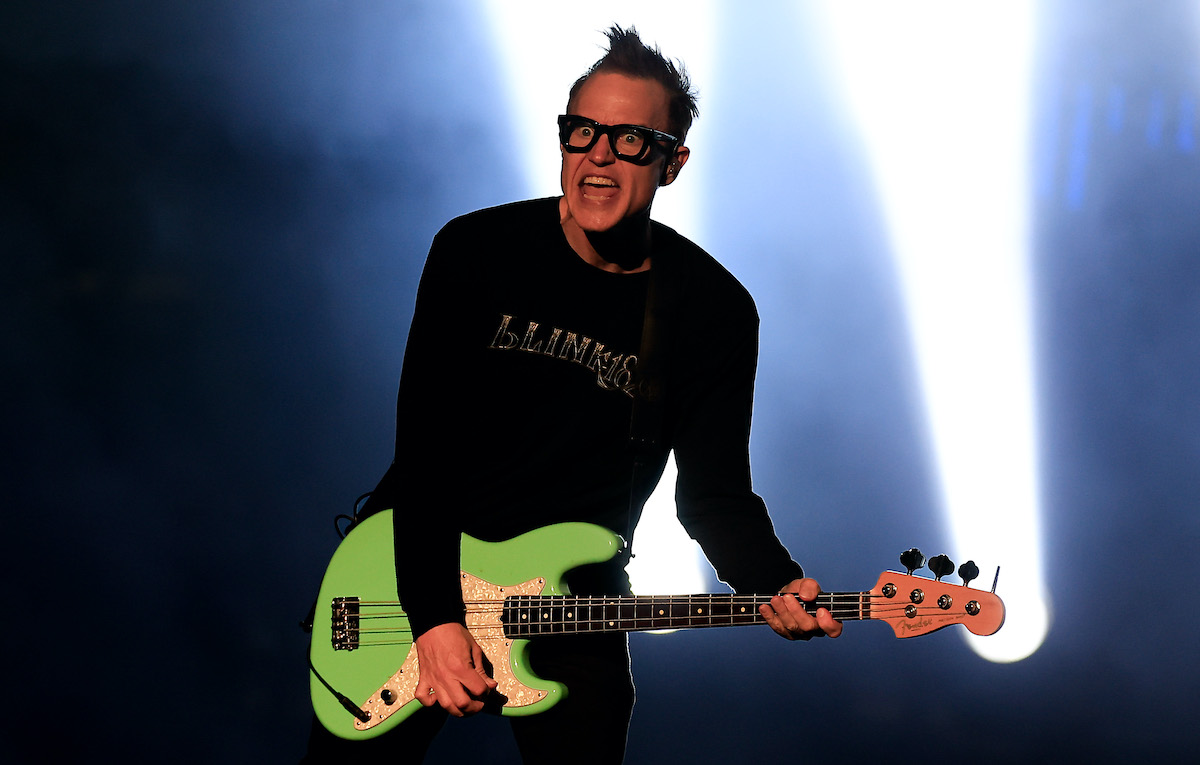

8. “Works Volume 2” (1977)

Pubblicato a otto mesi di distanza dal precedente Works, questo secondo volume è quanto di più eterogeneo gli ELP avessero mai dato alle stampe. L’album è una sorta di compilation con brani scartati da dischi precedenti e prove soliste. C’è da rimanere a bocca aperta per la varietà di stili affrontati dai tre: si va dalle tipiche ballate acustiche di Lake (alcune di successo come I Believe in Father Christmas) ai numeri di Palmer che gigioneggia facendosi accompagnare da un certo numero di strumentisti pescati da band e big band jazz. In mezzo c’è Emerson che ha da poco piazzato un ottimo colpo solista: quella Honky Tonk Train Blues, cover di un boogie-woogie strumentale del 1927, che in Italia ha furoreggiato come sigla del programma Rai Odeon. I brani in trio sono scarti vari, che suonano come tali, con la curiosità di Brain Salad Surgery, canzone che ha dato il nome all’album del 1973 senza però apparirvi.

7. “Love Beach” (1978)

L’album più vituperato degli ELP, schifato dai fan e addirittura rinnegato dal trio. Nel 1978 del prog non frega più niente a nessuno, Emerson e i suoi meditano lo scioglimento, ma devono onorare un contratto con la Atlantic. Vanno alle Bahamas per dare alla luce il disco che decreterà la fine del gruppo, almeno fino al 1992. Riascoltato oggi Love Beach non è così catastrofico, anzi, i brani di Lake nel lato A sono già sulla deriva del pop più commerciale ma persiste ancora una certa classe. A salvare l’album ci pensano i 20 minuti di Memoirs of an Officer and a Gentleman, scritta da Emerson su testi di Pete Sinfield (King Crimson): la storia di un soldato inglese impreziosita dai consueti richiami classici (Chopin) e con un vigore compositivo che a tratti fa tornare ai bei tempi del trio. Da museo del kitsch la copertina, con i tre bellimbusti in versione tamarri anni ’70, abbronzati con camicia aperta e petti villosi in evidenza.

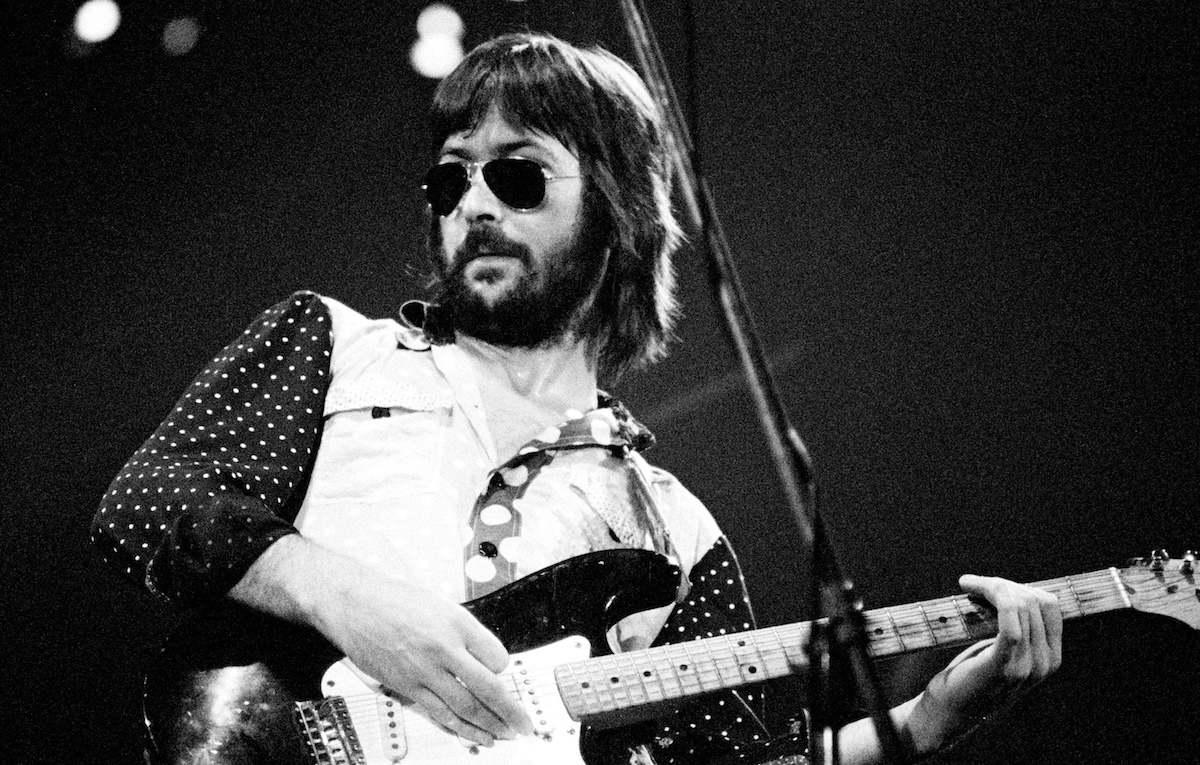

6. “Works Volume 1” (1977)

Nel 1977 ELP sono un po’ confusi riguardo al loro futuro. Passata la sbornia di successo del quinquennio ’70-’75 il panorama musicale va mutando e loro paiono in tutto e pur tutto vecchi (anche se due su tre non hanno ancora 30 anni). Come rispondere alla richiesta sempre più pressante di brani commerciali? Bisognerà inchinarsi al potere del pop? Macché, si va controcorrente e si propone un bel doppio contenente una serie di composizioni soliste spalmate sui primi tre lati e un paio di nuovi (lunghi) brani sul quarto.

Con Piano Concerto No. 1 Emerson si toglie lo sfizio di scrivere un concerto per pianoforte e orchestra, Lake mette in fila cinque romantici brani dei suoi (a volte sdolcinati, come nel caso di Nobody Loves You Like I Do) e Palmer ci dà dentro con il suo amore per il jazz e la classica misurandosi con un estratto dalla Scythian Suite di Prokof’ev e la trascrizione per marimba ed archi di un’Invenzione a due voci di Bach. I pezzi per full trio sono un’altra rilettura classica, Fanfare for the Common Man di Aaron Copland, e la variegata mini suite Pirates, su testo di Pete Sinfield. L’ultima grande composizione di ELP che da sola vale il prezzo dell’album.

5. “Pictures at an Exhibition” (1971)

La rivisitazione in chiave rock dei Quadri da un’esposizione di Modest Musorgskij (1874, suite per pianoforte poi orchestrata da Maurice Ravel) è un numero live che ELP presentano sin dai loro esordi. Bisognerà attendere il novembre 1971 affinché venga pubblicata su disco una registrazione, effettuata al Newcastle City Hall il 26 marzo 1971.

La Pictures at an Exhibition ripensata dal trio comprende in realtà solo quattro sezioni dell’originaria di Musorgskij, più tre brevi Promenade. Le composizioni rinascono a nuova vita, con Emerson e Palmer a brillare e a inventarsi variazioni sui temi come la Blues Variation, nella quale il tastierista caccia dentro il suo retroterra blues e jazz violentando il suo enorme Moog. Lake dal canto suo propone l’incanto acustico di The Sage e qua e là aggiunge dei testi alle melodie del compositore russo. Il punto di massimo splendore è il finale di The Great Gates of Kiev, con la band ai massimi livelli di potenza sinfonica e un Lake commovente. Per alleggerire l’atmosfera al termine del disco è inserito anche Nutrocker, rielaborazione rock’n’roll da Lo schiaccianoci di Čajkovskij,

4. “Trilogy” (1972)

Il successo raggiunto con i primi tre album è tale che ELP si chiudono in studio e ci danno dentro. Le 24 piste a disposizione per il nuovo disco le usano tutte, con sovraincisioni su sovraincisioni. Risultato: molti brani di Trilogy saranno impossibili da eseguire dal vivo. Ciò non toglie nulla alla grandezza di un disco che contiene diversi classici: in primis forse la più bella ballata di Lake, In the Beginning, che si muove su un ritmo sinuoso sottolineato dalle congas di Palmer. Poi c’è il trittico iniziale: The Endless Enigma (Part One) / Fugue / The Endless Enigma (Part Two) che ha un inciso da brividi e una fuga a tre voci degna di Bach. C’è il classico momento ironico di The Sheriff, con piano honky tonk e atmosfera da saloon, la rivisitazione di Hoedown di Aaron Copland e un intero lato B (Trilogy / Living Sin / Abaddon’s Bolero) in cui affondare in una marea progressive che più progressive non si può.

3. “Emerson, Lake & Palmer” (1970)

Il disco che mette tutti sull’attenti. Cosa potranno proporre questi ex transfughi di tre band che negli ultimi anni sono andate per la maggiore? Riusciranno a mettere insieme al meglio le loro capacità per realizzare un prodotto che sia superiore alla somma delle parti? La risposta la conosciamo, Emerson, Lake & Palmer, oltre a piazzarsi nei piani alti delle classifiche mondiali, dimostra che il trio sa il fatto suo. E lo fa con stile e freschezza. Ancora distanti dalle pomposità future, inanella una serie di brani belli tosti, quasi sempre infarciti di riferimenti classici (da Bartók a Janáček passando per Bach) con un dispiegamento mai sentito prima di Moog, Clavinet, organi e pianoforti. L’esordio contiene Lucky Man, la prima hit a 45 giri della band, e quella che è una delle vere perle della produzione ELP: Take a Pebble, splendida melodia di Lake che si fonde con uno strambo passaggio country e poi si inoltra su un saggio pianistico di classe superiore, a ricordare quanto, al di là degli eccessi, Keith Emerson fosse soprattuto un pianista sopraffino.

2. “Tarkus” (1971)

Del brano che occupa la prima facciata del secondo album targato ELP, una delle suite-capolavoro del rock, se ne è parlato diffusamente in un articolo dedicato alle suite. Qui basti ricordare che il nome dell’armadillo corazzato Tarkus è la crasi tra Tartarus (sinonimo latino di Inferno) e carcass (carcassa) e che delle sette parti che compongono la suite, solo tre strumentali (Eruption, Manticore e Aquatarkus) fanno riferimento alle vicende del mostro. Stones of Years riguarda la cecità dell’uomo di fronte ai propri misfatti, Mass narra dei membri di una sorta di chiesa malvagia e corrotta e Battlefield si sofferma sulla tendenza a preservare pace e prosperità attraverso la guerra.

Resta da dire del lato B che è a tratti esaltante. Come nella stupenda The Only Way che prende spunto dal tema iniziale della Toccata e Fuga in Fa Maggiore di Bach, con un durissimo testo sul “silenzio di Dio” di fronte alla Shoah. Altri brani tentano invece di alleggerire la tensione, come lo scatenato rock’n’roll Are You Ready Eddy, dedicato al fonico Eddy Offord, e la politicamente scorretta Jeremy Bender (“Jeremy la checca”) che narra di un personaggio che, camuffato da suora, tenta di possedere la superiora di un convento, la quale a sua volta si rivela un travestito. Degna di Frank Zappa.

1. “Brain Salad Surgery” (1973)

Il top non poteva che essere l’esagerazione nell’esagerazione, il primo disco cyberpunk della storia, un album a tratti spettrale e ipertecnologico come la copertina del sommo Hans Ruedi Giger lascia immaginare. I sintetizzatori di Emerson sono quanto di più all’avanguardia ci sia sul mercato, stessa cosa dicasi per la batteria di Palmer, spesso filtrata dai marchingegni elettronici. In tutto ciò Greg Lake cerca di rappresentare l’uomo che ancora resiste allo strabordante potere tecnologico. In Jerusalem (inno inglese di William Blake e Hubert Parry) il bassista alza forte il suo canto a infondere speranza, poi Emerson si lancia in uno dei suoi intermezzi classicheggianti, la Toccata dell’argentino Alberto Ginastera, torna Lake con un’altra delle sue splendide ballate acustiche, Still… You Turn Me On, ancora un attimo di ironia nel tipico pezzo emersoniano da saloon, Benny the Bouncer, e poi si arriva al magnum opus. Karn Evil 9 è mezz’ora di delirio in tre sezioni. Questa è l’apoteosi del trio, un mostro di suite con tutto ciò che potreste sognare dal progressive: schermaglie furibonde agli strumenti, voci angeliche, cadute negli abissi e scalate al cielo, sinfonia e avanguardia per rappresentare un futuro distopico nel quale le macchine hanno preso il sopravvento. Un manifesto di pomposità, magniloquenza ed enfasi così calcate da rasentare il delirio. Cosa c’è di più punk?