Cosa spinge un musicista o una band di successo a operare uno stacco rispetto a quanto sin lì prodotto per muoversi verso una musica ancora più larga e popolare? Lo hanno fatto in molti, e molti si sono beccati la più classica delle accuse: quella di essersi venduti. Un’accusa figlia di un atteggiamento da duri e puri tipico soprattutto degli anni ’70 e ’80, durante i quali il rock era una cosa e il pop un’altra.

Eppure ci sono fior di musicisti di estrazione decisamente rock che a un certo punto, magari solo per un album, hanno deciso di dare una svolta al proprio suono e di andare in direzione pop, non tanto come genere musicale quanto come abbreviativo di popular, popolare, di massa. Alcuni tentativi sono riusciti decisamente bene, altri meno. In molti casi il successo è stato talmente grande che questi dischi non appartengono più soltanto ai loro autori, ma sono diventati di tutti, spesso l’unico album di un dato musicista a essere presente in molte collezioni.

Molti di questi album sono poi legati a doppio filo all’avvento del CD, e alla ricerca di una migliore qualità del suono, oltre che al boom dei video musicali. Quasi nessuno, infine, è il disco preferito dei fan della band o del musicista in questione. Insomma, dischi apprezzati da molti, adorati da nessuno. Ne abbiamo scelti 10.

“Rumours” Fleetwood Mac (1977)

I Fleetwood Mac del 1977 non sono più la band degli esordi innamorata del blues. Restano Mick Fleetwood e John McVie, la sezione ritmica, mentre l’ingresso in formazione di Christine McVie, Stevie Nicks e Lindsey Buckingham ha dato la spinta finale a un percorso pop intrapreso con l’inizio degli anni ’70 e apparentemente giunto a compimento con l’uscita di Fleetwood Mac (1975), arrampicatosi fino al numero uno della classifica americana. Per il nuovo album gli intenti sono chiari, bisogna andare oltre: dovrà essere un disco no filler, in cui ogni brano è un potenziale singolo. I produttori scelti per affiancare la band sono Richard Dashut, che si farà un nome proprio lavorando con i Fleetwood Mac, e Ken Caillat, reduce dal lavoro come tecnico del suono nell’album omonimo di Warren Zevon, nel quale ha suonato Buckingham. Ne esce un pop-rock a stelle e strisce venato di easy listening e centrato sul suono delle tastiere. Il disco raggiunge il numero uno su entrambi i lati dell’Atlantico e vende, a oggi, oltre 40 milioni di copie, grazie anche a quattro singoli di grande successo, Dreams su tutti. Per gli amanti del gossip musicale, le turbolente storie d’amore vissute all’interno della band durante la lavorazione del disco costituiscono un genere a sé. Chris Stone, uno dei proprietari del Record Plant di Sausalito, cittadina affacciata sulla baia di San Francisco, conferma che in generale il comportamento dei musicisti durante le registrazioni non è stato dei più sobri: «Arrivavano alle 7 di sera e organizzavano una grande festa che finiva verso l’una o le 2 del mattino. Poi, quando erano così stonati che non riuscivano a fare nient’altro, iniziavano a registrare».

“Let’s Dance” David Bowie (1983)

Sono passati tre anni da Scary Monsters, mai un periodo fra un album e l’altro di Bowie è stato così lungo. In mezzo, oltre a film non imprescindibili, ci sono stati The Elephant Man a Broadway e il Baal di Bertolt Brecht in una produzione della BBC. Gli studi Power Station di New York accolgono un cantante con una nuova casa discografica, un nuovo produttore (Nile Rodgers, con cui Bowie condivide l’amore per il blues e l’R&B) e una nuova idea di suono. Ma sono nuovi anche tutti i musicisti, a partire da uno sconosciuto Stevie Ray Vaughan, pescato quasi per caso su un palco del festival di Montreux. Come ingegnere del suono viene scelto Bob Clearmountain, che tornerà spesso in questa lista. Per la prima volta dai tempi di David Bowie (1969) non viene confermato nessuno della squadra dell’album precedente. Per la prima volta Bowie non suona strumenti ma canta soltanto («È l’album di un cantante» spiegherà poi). «Voglio fare un buon disco con un groove», dice Bowie al produttore, «fai quello che sai fare meglio: voglio delle hit». E le hit effettivamente arrivano. Basti pensare al trittico iniziale aperto da Modern Love, chiuso dalla title track e inframmezzato da China Girl, rifacimento del brano inciso assieme a Iggy Pop per The Idiot (1977). Rimane il più venduto tra gli album di Bowie, «la conclusione di quello che probabilmente è il più grande periodo di 14 anni nella storia del rock», come ha fatto notare Andy Greene su Rolling Stone US.

“Introducing The Style Council” The Style Council (1983)

Sciolti i Jam all’apice del successo, Paul Weller cambia look, compagni e soprattutto suoni. Tanto era britannico il trio con Bruce Foxton e Rick Buckler quanto il collettivo fondato con Mike Talbot guarda all’Europa (“Un nuovo disco per nuovi europei” si legge sulla copertina dell’ep À Paris) per fornire al pubblico la propria versione del soul. Un tentativo già sperimentato con successo dagli stessi Jam, in particolare da quelli dell’ultimo The Gift (1982). Qui però il suono è morbido e stiloso, new cool si sarebbe detto ai tempi. Canzoni come film, secondo le parole dello stesso Talbot, decisamente più radiofoniche di quelle uscite dalle chitarre dei Jam. Brani che permettono a Weller di ampliare il proprio pubblico («Paul era sorpreso da quante ragazze ci fossero ai concerti», racconterà il compagno d’avventure). L’idea iniziale, mai concretizzata, è addirittura quella di realizzare un disco parigino a Parigi, uno alpino in Svizzera e così via. Weller non punta ai numeri, ma solo a togliersi di dosso la pressione vissuta durante la breve ma intensissima parabola dei Jam. «Ho provato a sfidare il pubblico», racconterà, «è stata una liberazione».

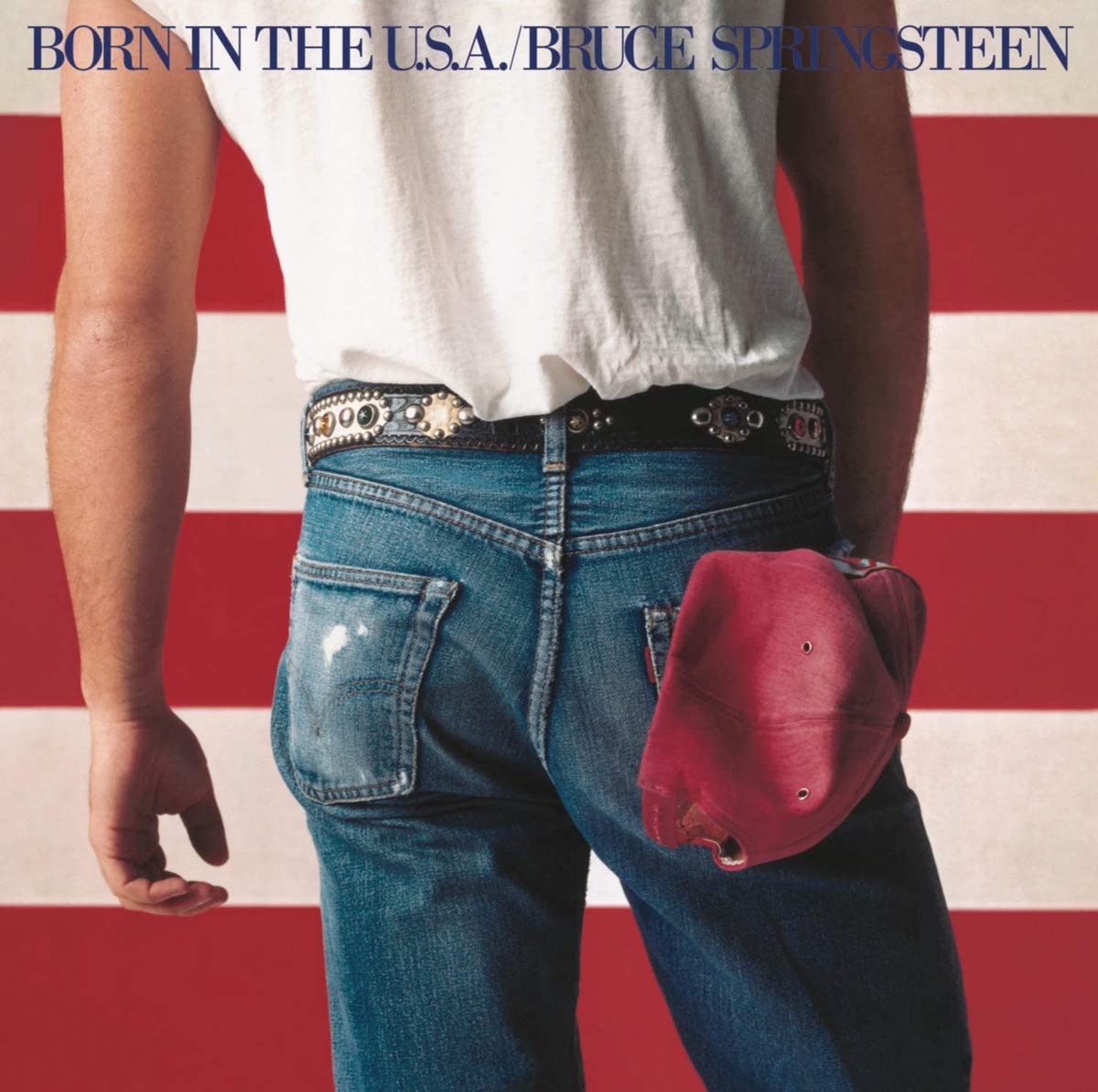

“Born in the U.S.A.” Bruce Springsteen (1984)

Che sarebbe stato un disco diverso dai precedenti lo si era capito con Dancing in the Dark, il video e la canzone, registrata ad album quasi terminato per dare un singolo alle radio. A stupire non è tanto la ballabilità del brano quanto il synth che prende il posto abitualmente occupato dalle chitarre, dai fiati o dal piano in un contesto indubbiamente rock come quello di un album di Bruce Springsteen. Ancora più sorprendente è il fatto che la versione remix venga affidata ad Arthur Baker, assieme a quella della title track e di Cover Me. È il produttore, per dirne una, di Planet Rock di Afrika Bambaataa. Bruce Springsteen si immerge nell’estetica MTV, quando soltanto due anni prima aveva consegnato alla televisione musicale un video in cui nemmeno appariva, quello di Atlantic City, con immagini di solitudine riprese in bianco e nero. Born in the U.S.A. è un album talmente accessibile che persino Ronald Reagan, in piena campagna elettorale per la rielezione, tenta di appropriarsene dicendo che il futuro del Paese è racchiuso anche nel messaggio di speranza delle canzoni di Springsteen. Tre giorni dopo, dal palco della Civic Arena di Pittsburgh, l’autore di quelle canzoni si dissocia dedicandogli una velenosa Johnny 99, e domandandosi se sia la canzone preferita del presidente. Mixaggio affidato a Bob Clearmountain, già all’opera in quel periodo su altri dischi dal suono “spesso” come Tattoo You degli Stones e Let’s Dance di David Bowie, presente in questa lista. Sei i singoli lanciati. All’uscita del disco segue poi la conferma del grande successo dei concerti negli stadi, che fa partire una caccia al biglietto che dura ancora oggi, polemiche sul dynamic pricing comprese.

“Brothers in Arms” Dire Straits (1985)

Dopo aver confermato il team di produzione di Love Over Gold, costituito dallo stesso Mark Knopfler e da Neil Dorfsman, i Dire Straits volano a Montserrat, un’isola britannica nel Mar dei Caraibi, per lavorare a uno dei primi album registrati su un 24 tracce in digitale, scelta operata al fine di ottenere un suono migliore in un momento in cui gran parte dei dischi veniva ancora registrata su equipaggiamenti analogici. Ne esce il primo album le cui vendite della versione in CD superano quelle del vinile. Per ottenere il suono che hanno in testa, i due produttori non si fanno scrupoli di sorta. Dopo un mese di lavoro il batterista Terry Williams viene fatto accomodare in panchina. Serve un suono diverso e arriva Omar Hakim, nello stesso periodo session man per Sting. Lo stesso ex Police mette la voce in Money for Nothing, singolo di enorme successo in grado di trainare l’intero album, anche grazie al suono della chitarra di Knopfler, programmaticamente ispirato agli ZZ Top, e a un video che il 1° agosto 1987 aprirà le trasmissioni di MTV Europe. Il verso cantato da Sting (“I want my Mtv”) ricorda molto da vicino la Don’t Stand So Close To Me dei Police, tanto che il brano viene accreditato anche a lui, rarissimo caso nella storia Dire Straits in cui l’autore di una canzone non è il solo leader della band. Pezzi come So Far Away, la title track e la languida Your Latest Trick (che ospita il sax di Michael Brecker) portano l’album al numero uno in classifica su entrambi i lati dell’Atlantico. In Gran Bretagna, addirittura, Brothers in Arms diventerà l’album più venduto degli anni ’80.

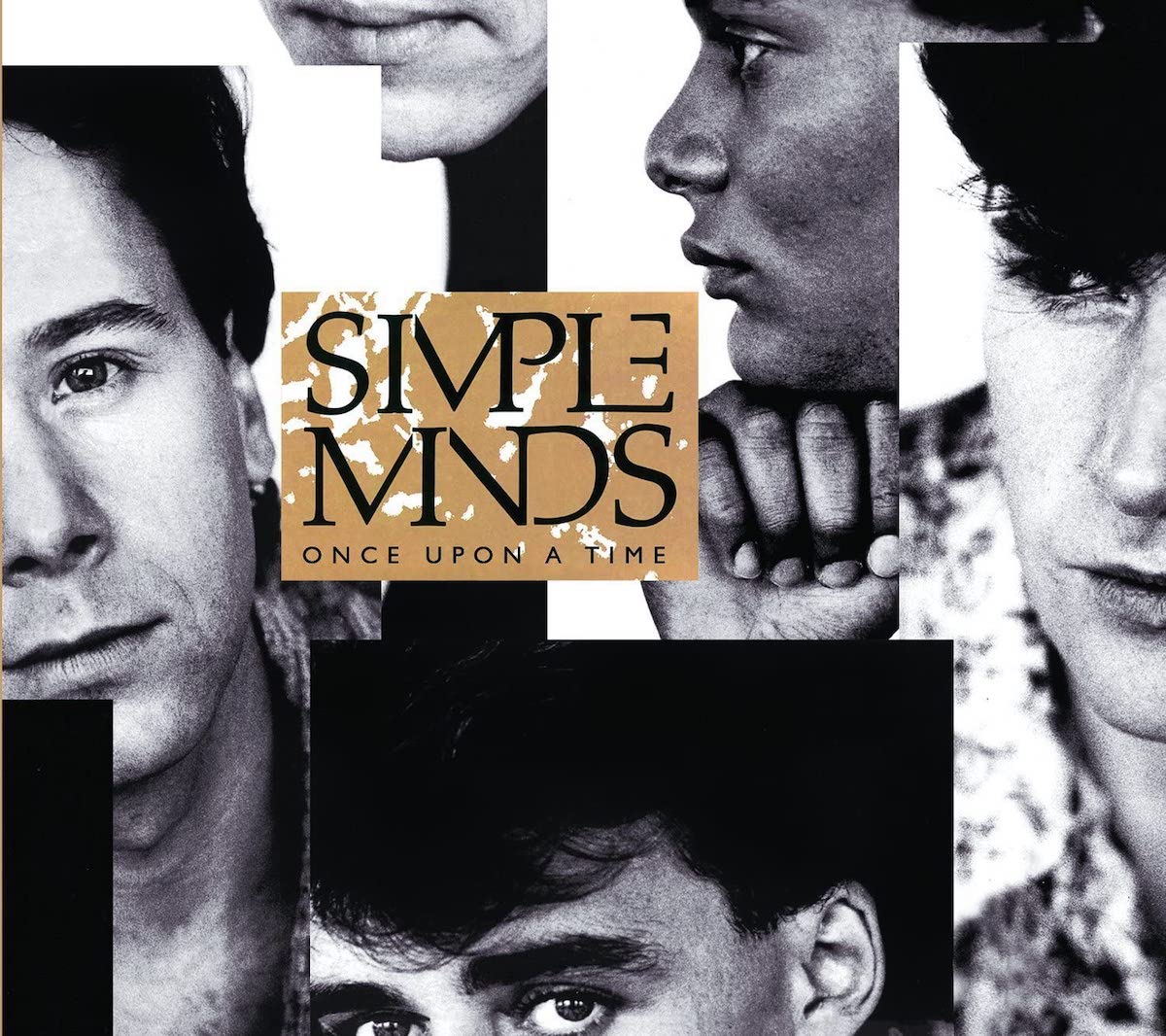

“Once Upon a Time” Simple Minds (1985)

Già con New Gold Dream (81-82-83-84) la band scozzese si era distanziata dalla new wave degli esordi per approdare a un suono più pieno e magniloquente, un “rock della passione” che gli stessi U2 hanno citato fra proprie fonti di ispirazione. Dopo l’interlocutorio Sparkle in the Rain (1984) è il grande successo di Don’t You (Forget About Me) del 1985 a traghettare i Simple Minds verso una nuova dimensione. Il singolo, scritto da Keith Forsey e Steve Schiff, fa parte della colonna sonora del film Breakfast Club e raggiunge il numero uno negli Usa. La canzone non viene poi inclusa in questo album, ma la scelta di un team di produzione composto da Jimmy Iovine e Bob Clearmountain (e delle fotografie di Anton Corbijn) la dice lunga sulle ambizioni di Jim Kerr e compagni, che grazie a singoli come Alive & Kicking riescono per tutta la restante parte degli anni ’80 a fare concorrenza agli U2 sul piano della popolarità in ambito rock. Gli anni ’90, invece, racconteranno una storia diversa, e i detrattori del gruppo parleranno spesso di “rock da stadio” per criticarne le scelte artistiche.

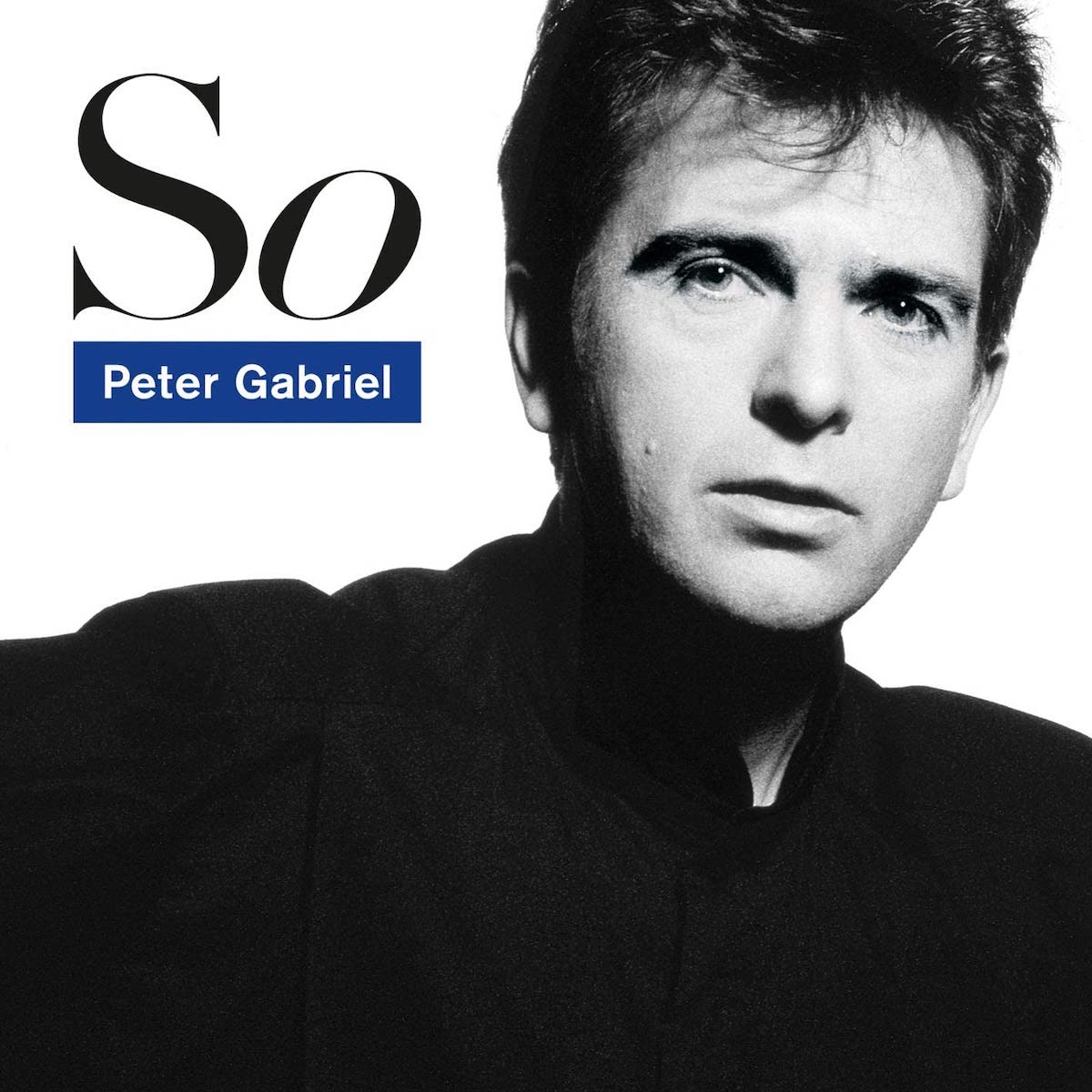

“So” Peter Gabriel (1986)

Uno dei rari casi in cui uno degli album di questa lista è anche il migliore nella carriera del suo autore. O se non è così, poco ci manca. L’ex Genesis pubblica un album pirotecnico (impossibile non citare il primo singolo Sledgehammer e il suo memorabile video) ma profondo, con testi impegnati e una varietà nei suoni che lo avvicina quasi a una raccolta di 45 giri. Come nei momenti migliori della sua carriera, il pop di Gabriel è fatto di musiche provenienti da diverse parti del mondo, rielaborate assieme a musicisti di primissimo piano: oltre a Tony Levin (basso) e David Rhodes (chitarra), So può contare sulla collaborazione di Laurie Anderson (This Is The Picture, nella versione su CD) e sulle voci di Kate Bush (Don’t Give Up, dedicata a chi ha perso il lavoro durante gli anni duri dei governi Thatcher) e di Youssou N’Dour (il capolavoro In Your Eyes, che lancia lo stesso cantante senegalese verso un futuro di successo anche in ambito pop). E a proposito di dischi destinati al grande pubblico, alla produzione c’è Daniel Lanois, che si ritaglia il tempo per lavorare a So tra The Unforgettable Fire e The Joshua Tree.

“Radio K.A.O.S.” Roger Waters (1987)

Il primo album di Roger Waters dopo la sua uscita dai Pink Floyd è un concept basato sulla storia di Billy, una persona disabile che esprime i suoi punti di vista sul mondo attraverso conversazioni con il dj di una radio di Los Angeles, quella citata nel titolo. Billy se la prende con Ronald Reagan, Margaret Thatcher e le loro politiche. Le decisioni della Lady di Ferro nei confronti dei minatori in sciopero sono le stesse che mandano in crisi il protagonista della già citata Don’t Give Up di Peter Gabriel. Per ammissione dello stesso Waters, il tentativo operato assieme al produttore Ian Ritchie di giungere a un suono contemporaneo lo ha spinto in territori a lui poco congeniali: «Lo abbiamo rovinato, vorrei non averlo mai fatto», dirà a proposito dell’album. Al di là delle valutazioni sui risultati artistici, quelli commerciali non sono un granché: numero 25 in Gran Bretagna e 50 negli Stati Uniti, piazzamenti ben lontani da quelli dei grandi successi dei Pink Floyd.

“Out of Time” R.E.M. (1991)

Con il secondo album inciso per la Warner, prodotto da uno Scott Litt confermatissimo in cabina di regia, i R.E.M. escono dallo status di indie band di successo per giocare nel campionato dei gruppi da stadio. Ad annunciare la novità è il riff di Losing My Religion, uscito da uno dei nuovi giocattoli del parco strumenti del gruppo di Athens: il Gibson Flatiron, mandolino scovato da Peter Buck in un negozio dell’usato di New York. Berry, Buck, Mills e Stipe non sono più la band elettrica di Green (1988), ma le colonne di un collettivo in cui lo stesso cantante si fa spesso da parte per lasciare il microfono a una variegata compagnia che comprende lo stesso Mills, Kate Pierson dei B-52’s (in Shiny Happy People, secondo singolo che raddoppia l’afflato pop del 45 giri apripista) e KRS-One, il rapper dei Boogie Down Productions (che nell’iniziale Radio Song porta per la prima volta l’hip hop in un brano dei R.E.M.). Incidono con una major, non hanno tradito lo spirito indie e realizzano vendite milionarie: nel marzo del 1991 i R.E.M. sono ancora un unicum. Sei mesi dopo, l’uscita di Nevermind darà la spallata definitiva alla distinzione tra mainstream e underground.

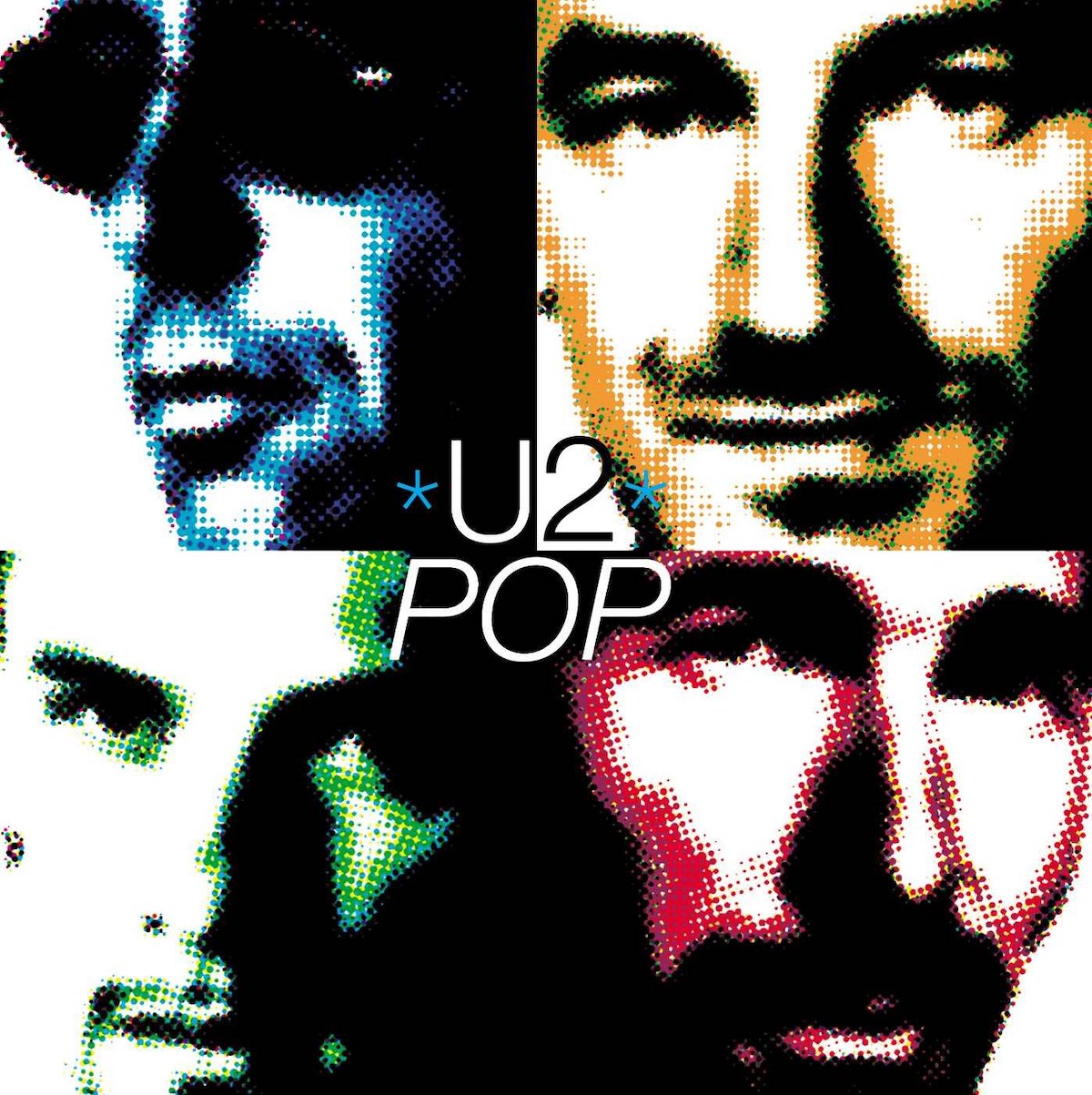

“Pop” U2 (1997)

Produzione affidata a Flood, l’uomo di Zooropa, ma anche di The Downward Spiral dei Nine Inch Nails e di Mellon Collie degli Smashing Pumpkins, with a little help from Howie B e Steve Osborne. L’obiettivo è utilizzare suoni provenienti dal mondo della dance e dell’elettronica per ampliare la tavolozza dei colori U2 e raggiungere un pubblico se possibile ancora più numeroso. La band ci mette autoironia e voglia di giocare, i collaboratori loop e campionamenti. Il titolo del disco dice molto, ma sarà uno degli album meno venduti della storia del gruppo irlandese. Impietosa l’analisi di Paul McGuinness, storico manager e “quinto U2”, uno che i suoi polli li conosce bene, avendo iniziato a trasportarli su e giù per l’Irlanda con il suo furgone quando ancora erano una baby band: «In quella cucina c’erano troppi cuochi, ed è anche stata la prima volta che ho pensato che la tecnologia gli stesse sfuggendo di mano». Ancora più lapidario Neil Strauss, che sul New York Times scrive: «Da Boy a The Joshua Tree gli U2 sono stati una band ispirata. Ora sono una band costosa».