Negli ultimi anni ma diciamo pure, prendendocela forse un po’ comoda, nell’ultimo decennio, Paul McCartney ha vissuto una rivalutazione generale da parte di una fetta di pubblico che lo aveva escluso dagli ascolti, rubricandolo sovente ed erroneamente come l’anima cheesy dei Beatles (prima) e l’anima cheesy senza nemmeno più Lennon a mitigarne tali eccessi (poi).

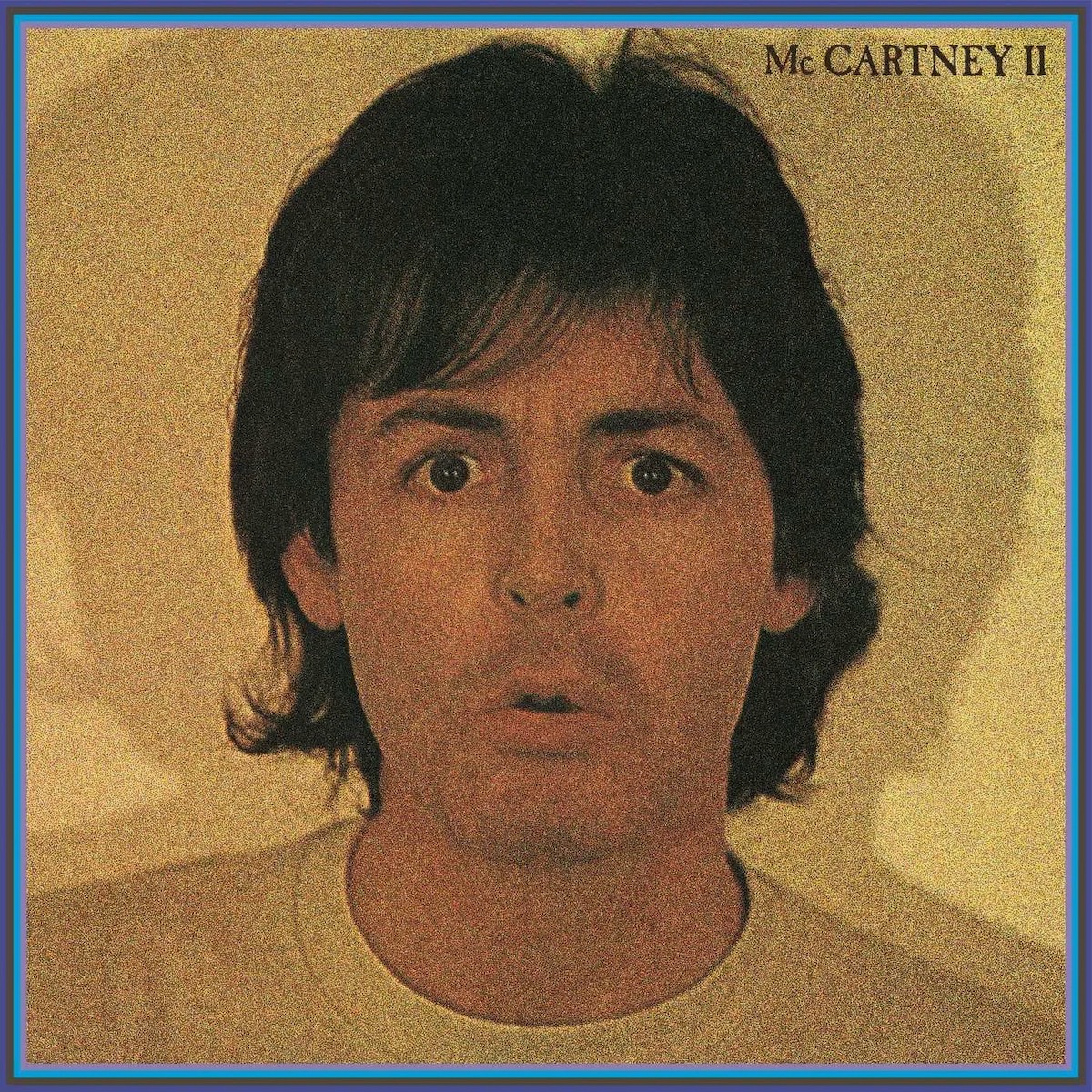

Ad aprire le orecchie a molti è stata la scoperta di qualcosa che era sempre stato davanti agli occhi di tutti, e cioè, semplicemente, il disco pubblicato da Paul nel 1980 e intitolato McCartney II. A partire dall’estate del 1971, Paul McCartney dà vita ai Wings, una band fantasmatica, che possiamo considerare semplicemente come una serie di musicisti al servizio di un artista per cui relazionarsi con la struttura della band è ancora qualcosa di irrinunciabile. Nel profondo di sé, McCartney, educato a essere parte di un gruppo di successo planetario fin da quando era poco più di un bambino, cresciuto artisticamente nella relazione pur spesso dispotica con esso, considera quello come l’unico habitat naturale abitabile dalla sua produzione musicale.

Se dopo la fine dei Beatles, e a dire il vero già un attimo prima, nel 1970, si era dedicato in solitaria a lavorare al suo esordio solista, McCartney, dopo la pubblicazione di Back to the Egg, il nono e ultimo capitolo uscito a nome Wings, sceglie di chiudersi nella sua casa in Scozia e, in gran solitaria, mette mano agli strumenti, includendo tra essi una massiccia presenza di synth, drum machine, filtri per l’unica voce che verrà usata, cioè la sua. Quello che ne esce è proprio McCartney II, il suo secondo capitolo musicale concepito in totale solitudine al centro dell’estate 1979, mentre fuori esplode la disco music e la new wave contina a fare il suo corso. Paul, nelle sue stanze, sembra essere coinvolto, soprattutto, dall’idea di compiere un esperimento musicale in cui si interrogano in alternanza continua l’uomo e la macchina, l’intimo e il meccanico con lo stesso grado di folleggiante giocosità.

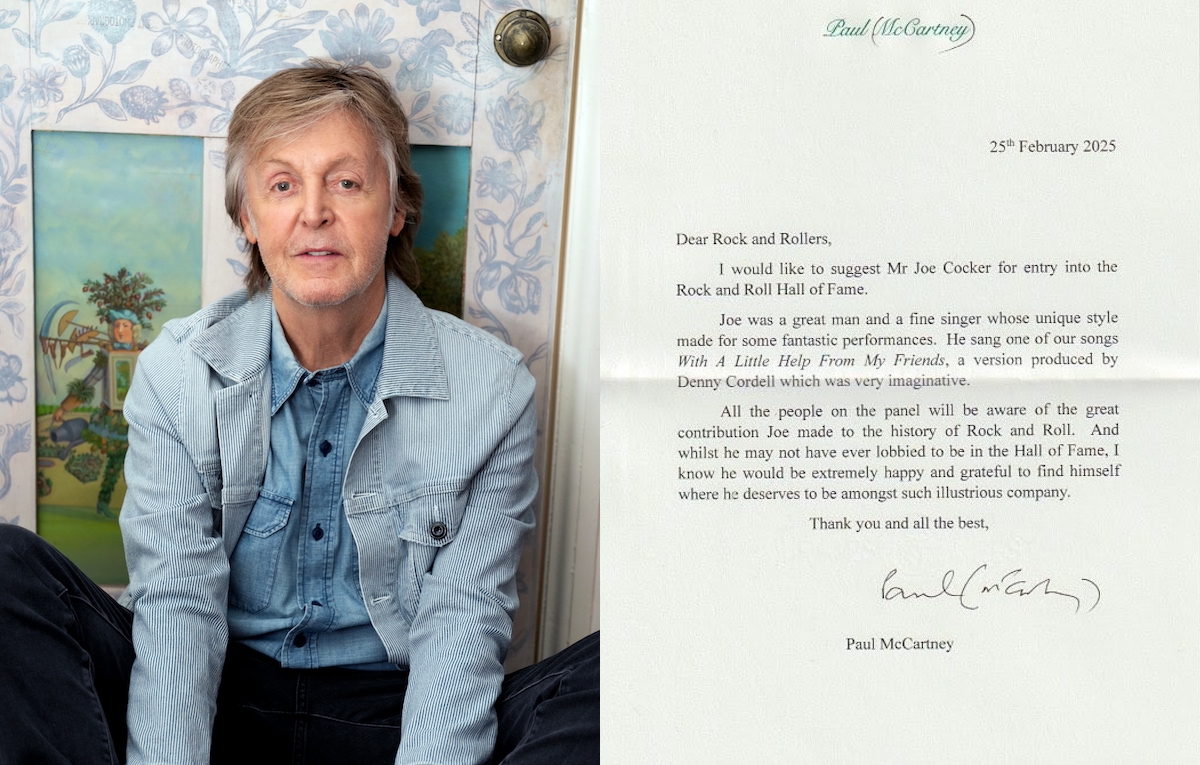

Il risultato, a partire dalla copertina, mostrerà i due lati musicali emersi in realtà nell’intero corso della vicenda artistica del suo autore: da un lato il McCartney delle ballads e della classicità che va dai blues al vaudeville, al boogie-woogie, al melodismo più spinto; dall’altro i suoni spaziali dei synth che danno vita a brani come Coming Up, Frozen Jap, Front Parlour, cose con una eco di Brian Eno come Summer’s Day Song e, specialmente, pillole destinate all’epica contemporanea come Temporary Secretary, proprio il pezzo a cui si deve la più recente fortuna di questo disco e dunque la grande rivalutazione generale della figura di McCartney.

Da un parte più spettinato, dall’altra con il suo consueto taglio in ordine, i due Macca sul retro dal disco, che invece sdoppiano in ombra la sua testa in copertina, contribuiscono a scrivere la dichiarazione di poetica dell’album stesso e a mettere in ordine vicende confuse sulle identità artistiche di Paul fin dai tempi con John. McCartney II fu affossato dai critici, considerato indegno del lavoro melodico a cui l’autore ci aveva sempre abituato e inclassificabile da molti, ma alla storia, nella sua obliquità e proprio grazie a essa, il lavoro si renderà un manifesto a futura memoria, rivelatore proprio di quel lato giocoso a livelli estremi, fumatissimo e sperimentore (due livelli che è necessario e inevitabile tenere bene stretti insieme) che è parte non periferica ma centrale dell’anima di McCartney per cui incidere b-side come Check My Machine e Secret Friend e sperimentare con i margini della musica cosmica tedesca e i Talking Heads ben saldi in mente non è affatto cosa da poco. Se da un lato è interessantissimo ciò che McCartney II genererà – impossibile ascoltare certe cose di Albarn e dei Gorillaz senza pensarci, ma è solo un esempio tra i moltissimi – dall’altro è fondamentale guardare a fondo della botola che ha rumorosamente aperto l’uscita di questo lavoro.

Ancora, qui, nel 2022, va infatti fortissimo considerare McCartney quello del miele, quello «all pizza and fairytale» come lo apostrofava Lennon. Si tratta di un retaggio rockettaro che lo accompagna da sempre, qualcosa che ha a che vedere con la necessità di affibiare a uno la massima dignità di rocker ribelle e impegnato, e dunque all’altro, per contrarietà, la tendenza ad arenarsi nella smanceria pop a base di burro e zucchero. I beatlesiani, perlomeno i meno strenuamente rockettari tra loro – gli altri se ne hanno necessità si ricordino chi ha scritto Helter Skelter, per favore – sanno bene chi tra John e Paul in origine frequentava le gallerie d’arte contemporeanea, chi voleva lavorare con Michelangelo Antonioni, chi si era interessato più a fondo al versante più sperimentale e godereccio della Swinging London. Ai tempi di Sgt. Pepper’s mentre Lennon se ne stava a Weybridge con il piccolo Julian e Cynthia, McCartney faceva la vita da single a Londra, ascoltava Stockhausen e girava filmini 8mm, passava le nottare con Keith Richards, sperimentava coi loop e immaginava di incidere un disco da solo intitolato Paul McCartney Goes Too Far.

Il legame di McCartney col gusto per la sperimentazione, il test e il collaudo sonoro di nuovi strumenti e nuovi modi di immaginare e concepire la musica e la canzone ha radici lontanissime ed esiti che vanno anche ben oltre il solo McCartney II: potremmo citare il progetto Fireman con Youth, bassista e fondatore dei Killing Joke, ma anche un altro gran numero di brani tra i quali darei un posto d’onore all’acid house arty di Ou est le soleil o al dub e all’obliquità di certi brani di Press to Play, album che fa anche qui a metà con la classicità ma a cui la classicità esce, rispetto a quella McCartney II, così male da rendersi pure facilemente trascurabile.

Nel doverso sottolineare, raccontare, ancora dover portare alla luce questo lato solo apparentemente weird di McCartney, non bisogna cadere però nello stesso tranello che conduce chi è ancora convinto che nella storia di Macca ci siano solo fiabe e morbidezze. Nei Wings l’autore canta quello che ogni suo fan può identificare come il suo maniferso più sincero, lo fa in Silly Love Songs, dicendoci di non trovare nulla di sbagliato nel fatto di scrivere canzoni d’amore stupidine, a lui piace farlo. Ebbene, perché dover necessariamente separare i mondi? I detrattori del pop e della necessità intrinseca che il pop ha, anche, di essere duttile fino al mellifluo si aggrappano agli esperimenti di Macca per legittimarlo (fa un poco ridere che uno possa sentirsi in grado di legittimare il re degli autori di canzoni di un secolo e mezzo di popular music, no?) e dunque legittimarsi a propria volta negli ascolti.

Il massimo del piacere e del divertimento nasce, nel caso di quest’artista, dall’approccio multivisionario, sapendo che, in uno spettro di multiformità poco comune, in questo caso non esiste un solo Paul ma ne esistono molti, che da una parte sono stati consumati molti chili di marjiuana e non dall’altra, ma dalla stessa, una gran quantità di canzoni pop è stata ascoltata, usata, scritta, inventata. Si tratta di considerare una grande produzione artistica come un unico corpus in cui la mente si sdoppia, si fa in tre o moltiplica sé stessa producendo risultati, in diversa forma e misura, risultati, in moltissimi casi, tendenti allo stupefacente.