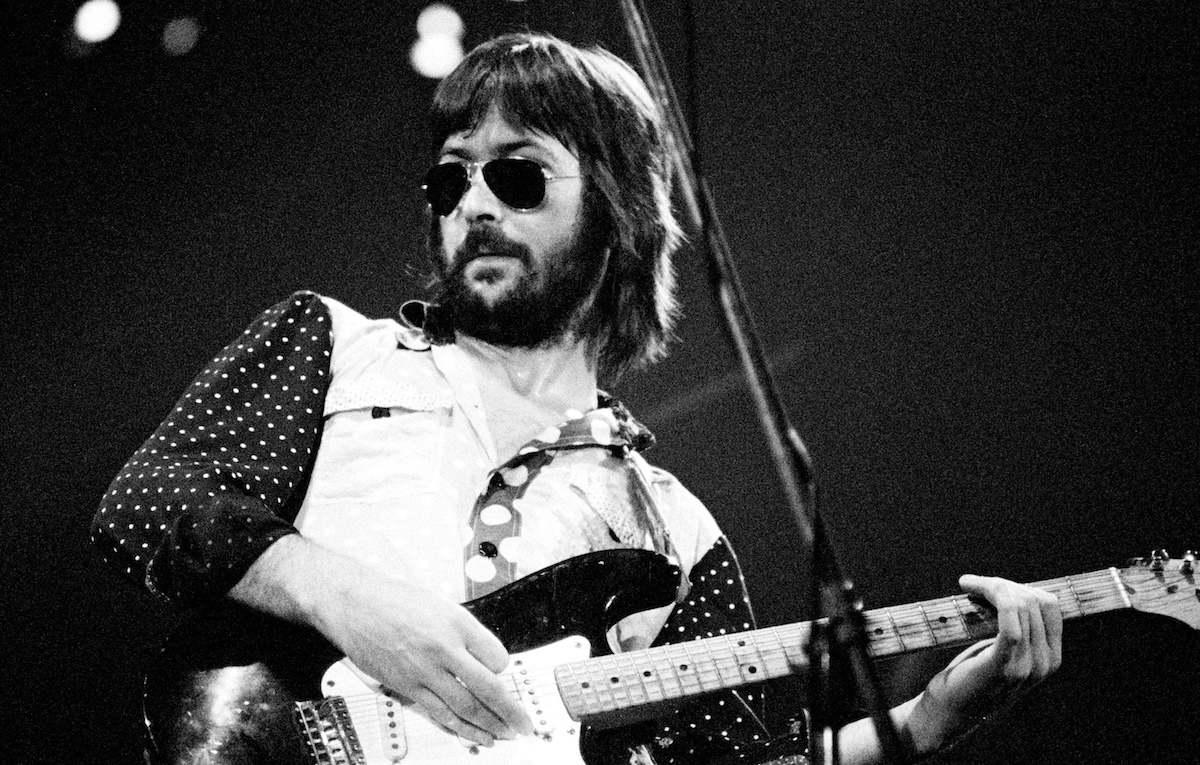

Il passato torna a tormentarti quando meno te lo aspetti. Soprattutto se ti chiami Eric Clapton, sei una rock star planetaria e hai qualche scheletro nell’armadio. È storia di questi ultimi giorni: il Guitar God del Surrey si unisce a un’altra icona della musica popolare, Van Morrison, in una campagna anti clausura e pro musica dal vivo che aveva già spinto l’irlandese a pubblicare in rete tre canzoni inedite (i titoli sono inequivocabili: Born to Be Free, As I Walked Out e No More Lockdown) e da cui è nata Stand and Deliver, disponibile da venerdì 4 dicembre al fine di raccogliere fondi per il Lockdown Financial Hardship Fund e di aiutare in un momento molto problematico i lavoratori dello spettacolo.

«Molti di noi sostengono Van e i suoi sforzi per salvare la musica dal vivo», ha dichiarato Clapton, interprete del brano scritto da Morrison, per mezzo di un comunicato diramato venerdì scorso. «Dobbiamo far sentire la nostra voce perché bisogna trovare il modo di uscire da questo casino. Non è neppure il caso di prendere in considerazione una possibile alternativa. La musica dal vivo potrebbe non riuscire mai più a riprendersi», ha aggiunto il cantante e chitarrista che al momento ha tre show (gli unici del 2021) in programma alla Royal Albert Hall di Londra il 14, 17 e 18 maggio dell’anno prossimo. «Quel che Eric ha registrato è fantastico» assicura Van Morrison «e troverà certamente eco nelle tante persone che condividono le nostre frustrazioni».

Ha trovato eco, però, anche nei tanti commenti acidi, piccati e indignati postati su Twitter e sugli altri canali social da chi ricorda che le misure restrittive imposte dal governo britannico hanno lo scopo di porre un argine a una pandemia che nel Regno Unito ha già provocato 1,63 milioni di contagi e oltre 58 mila decessi, alimentando ulteriormente il fuoco di un acceso dibattito pubblico che ha visto entrare direttamente in campo con una lettera indirizzata a Rolling Stone il Ministro della Salute Pubblica dell’Irlanda del Nord Robin Swann e che Morrison stesso aveva attizzato accusando – nel testo di No More Lockdown – le autorità pubbliche di comportamenti fascisti e liquidando la ricerca sul virus come pseudoscienza.

Nei post di Jeffrey St. Claire (editore del sito di informazione CounterPunch, schierato a sinistra), dello scrittore Hari Kunzru e di tanti utenti dei social network, così come negli articoli e nei servizi pubblicati dagli organi di informazione internazionali a commento della notizia, la presa di posizione di Clapton ha innescato un effetto boomerang e un’istantanea associazione mentale con uno sciagurato episodio, mai dimenticato, che macchia indelebilmente la biografia del musicista: le dichiarazioni offensive, razziste e scioviniste da lui rese il 5 agosto del 1976 sul palco dell’Odeon Theatre di Birmingham. Visibilmente fatto e ubriaco, in quella occasione Eric si scagliò contro l’immigrazione incontrollata nel Regno Unito dichiarando il suo appoggio al parlamentare conservatore Enoch Powell che proprio a Birmingham, otto anni prima, aveva pronunciato nel corso di una riunione di partito il famigerato discorso passato alla storia con il titolo Fiumi di sangue disegnando un quadro apocalittico per il futuro e invocando una drastica chiusura delle frontiere.

«Ci sono stranieri tra il pubblico, stasera? Se è così, per favore alzate le mani. Dunque, dove siete? Beh, ovunque siate, credo che dovreste andarvene. Non solo da questa sala, ma dal Paese», disse Clapton nella circostanza stando alle trascrizioni di quella sua delirante filippica tramandata ai posteri. «Facciamo in modo che la Gran Bretagna non diventi una colonia nera… Questo non è il posto dei musi neri, degli arabi e dei fottuti giamaicani, non li vogliamo. Questa è l’Inghilterra, un Paese bianco». Parole pesantissime e sconcertanti, che in corrispondenza all’aumento dei consensi riscosso in quel periodo dal partito fascista National Front convinsero un gruppo di attivisti inglesi a lanciare per reazione il movimento politico-culturale-musicale Rock Against Racism cui aderirono artisti come Clash, Steel Pulse, Selecter, Sham 69 e Tom Robinson, la nuova onda meticcia della musica punk, new wave e reggae inglese nata nelle strade e in reazione all’establishment (ne ripercorre la storia un documentario, White Riot, diretto da Rubika Shah e presentato lo scorso anno al London Film Festival).

Sono parole che oggi metterebbero in imbarazzo anche il più xenofobo dei leader politici e che in tanti hanno rilanciato per riproporre l’immagine di un Clapton sconsiderato, fascistoide e populista. È una reazione emotivamente comprensibile, forse (Kunzru ne approfitta per ribadire che una volta ancora, con le sue parole, il musicista si dimostra insensibile nei riguardi della comunità afroamericana: la più colpita, in territorio britannico, dal Covid-19), anche se il collegamento tra i due eventi sembra molto labile e piuttosto forzato. Non è solo colpa dei media e dell’opinione pubblica. Di quelle sue antiche dichiarazioni, certo, Clapton ha fatto più volte ammenda dichiarandosene imbarazzato e disgustato: «Sono stato un semi razzista», ha ammesso. «Una cosa senza senso, dal momento che metà dei miei amici sono neri, che ho avuto una storia con una donna di colore e che ho sempre promosso la black music». Ma va detto che le sue scuse sono apparse tardive e talvolta incerte, goffe, elusive. «Sono un uomo semplice e di campagna che arriva da una famiglia operaia», si è difeso nel 2018 durante un’intervista radiofonica concessa ai tempi dell’uscita del film biografico di Lili Zanuck Life in 12 Bars, che affronta lo scabroso tema anche se con un certo pudore, paragonando la sua superficialità di giudizio a quella delle tante persone che, pur disinformate, hanno votato a favore della Brexit (lui, per inciso, si è espresso per il Remain). Mai troppo a suo agio con le parole, ne ha anche parlato ridacchiando come di una cosa buffa, tentando di alleggerire il peso di un ricordo ingombrante. D’altra parte la sua amicizia con B. B. King, il suo amore per il reggae (la cover di I Shot the Sheriff di Bob Marley), il suo ardore evangelico nei confronti del blues raccontano una storia diversa, apparentemente inconciliabile con quelle dichiarazioni.

Qualcosa di simile accadde a Elvis Costello nel 1979 durante un tour americano quando l’artista inglese, incappato al bar del suo albergo a Columbus, in Ohio, in alcuni componenti della band di Stephen Stills, iniziò a provocarli definendo «cieco negro e ignorante» un monumento come Ray Charles e insultando con analoghi epiteti anche James Brown. Lui, che l’anno prima aveva partecipato a un raduno di Rock Against Racism, si scusò subito per quella infelicissima uscita dovuta a molti bicchieri di troppo, venne assolto dallo stesso Charles e produsse poco dopo il primo album degli Specials (uno dei primi gruppi interrazziali inglesi) senza riuscire a sottrarsi al boicottaggio della stampa e delle radio americane. Raccontano le cronache che a stenderlo con un pugno in faccia, quella sera, fu la cantante rhythm & blues bianca Bonnie Bramlett: ironia della sorte, una cara amica e collaboratrice di Clapton ai tempi in cui, nei primi ’70, Eric era uno dei Friends con cui lei e il marito Delaney amavano esibirsi dal vivo.

Si trattò, allora, di un acceso scambio privato di opinioni (e di cazzotti), mentre il discorso di Clapton ebbe molti testimoni e non tutti immemori. In tanti non glielo hanno perdonato, e sembrano trovarvi oggi l’appiglio più solido per riaprire una vecchia ferita e scagliarsi contro questa sua nuova, discussa e discutibile uscita pubblica. La sensazione è che si tratti di due cose diverse per contesto, peso specifico e gravità. Birmingham resta un’ombra incombente, Stand and Deliver ha l’aria di una nuvola passeggera.