Il 1971 è stato un anno magico nel calendario della musica popolare, una coincidenza astrale mai più ripetuta. In quel momento, come ricorda David Hepworth nel libro Never A Dull Moment – The Story of Rock’s Golden Year, «le vendite di dischi crescevano così velocemente da impedire alle case discografiche di esercitare una qualsiasi, significativa forma di controllo». Il music business cavalcava l’onda di spinte innovative che non sapeva interpretare; intanto, alimentata dalla stampa specializzata e dalle radio FM, la domanda di album schiacciava quella dei 45 giri consentendo ai musicisti di liberare la fantasia e di coltivare grandi ambizioni. Trentacinque, quaranta minuti di tempo a disposizione – invece dei tre minuti canonici di un singolo – permettevano di sviluppare un progetto sonoro o un concept tematico compiuto spalleggiati da direttori artistici e da etichette che staccavano assegni in bianco concedendo tutto il tempo necessario per maturare idee, scrivere e registrare.

Dopo nove anni, nel ’71 il mondo è orfano dei Beatles, mentre anche Dylan si sta prendendo una lunga pausa di riflessione. Ma non c’è tempo di guardarsi indietro. La musica “giovane” è diventata una cosa seria, un fenomeno culturale e commerciale «persino più importante dell’industria cinematografica di Hollywood», come sottolineerà molti anni dopo il canale televisivo inglese BBC Four in un documentario intitolato When Albums Ruled the World. Mentre la psichedelia esala gli ultimi respiri, il fiume del rock tracima trascinato da nuove correnti impetuose. Black Sabbath, Deep Purple (con Fireball) e Uriah Heep consolidano in Gran Bretagna la popolarità dell’hard rock; il prog, con il vento in poppa, oscilla tra il classicismo pirotecnico di Emerson, Lake & Palmer (che quell’anno pubblicano due album: Tarkus e Pictures at an Exhibition) e le visioni distopiche dei Van der Graaf Generator (con il formidabile e minaccioso Pawn Hearts: numero uno in Italia, ci credereste?), mentre Marc Bolan e i T-Rex, presentandosi in abiti di velluto e lustrini a Top of the Pops, aprono ufficialmente la fortunatissima stagione del glam (Electric Warrior sarà uno dei best seller assoluti del periodo).

Il ’71 è l’anno in cui sfornano dischi memorabili anche i Traffic (The Low Spark of High-Heeled Boys), i grandi eccentrici del rock inglese (i Family di Fearless, il Roy Harper di Stormcock) e i messaggeri del Canterbury Sound (i Caravan di In The Land of Grey and Pink); è un periodo d’oro per la nuova canzone “d’autore” (Rod Stewart fa sfracelli con Maggie May e con le cover di Dylan e Tim Hardin incluse in Every Picture Tells a Story; con Madman Across the Water e Teaser and the Firecat Elton John e Cat Stevens pubblicano due dei migliori album della prima fase di carriera, mentre Leonard Cohen completa con Songs of Love and Hate uno splendido trittico iniziale) e il punto di partenza per gente come John Prine, Little Feat, ZZ Top, Thin Lizzy e Bill Withers.

Il 1971 consegna alla storia una manciata di indimenticabili album live (Four Way Street di Crosby, Stills, Nash & Young e soprattutto At Fillmore East della Allman Brothers Band: escluso dalla Top 20 che pubblichiamo qui sotto solo perché quest’ultima comprende soltanto album di studio contenenti materiale inedito), mentre anche intorno al mondo rock succedono cose interessanti e inaudite: Sly & The Family Stone, Marvin Gaye, i Funkadelic di Maggot Brain e Isaac Hayes rinnovano il linguaggio della black music oltre i modelli classici della Stax e della Motown, sulle orme della fusion elettrica di Miles Davis esordiscono i Weather Report e la Mahavishnu Orchestra, mentre Can, Faust e Amon Düül II in Germania e Gong in Francia fanno capire che i venti di rinnovamento soffiano forti anche oltre le frontiere angloamericane.

Difficile imprigionare tanti lampi creativi in un unico contenitore. Ci proviamo con una lista, in ordine cronologico di pubblicazione, di 20 dischi storici: non necessariamente e non solo i più belli di quell’anno, ma probabilmente i più importanti, i più influenti, i più ricordati a 50 anni di distanza.

“Pearl” Janis Joplin (gennaio 1971)

Il 4 ottobre del 1970 Janis Joplin muore in un hotel di Los Angeles (overdose di eroina, secondo il referto dell’autopsia). Cinque mesi dopo va in testa alle classifiche americane di Billboard con il suo album postumo, ma non è solo una conseguenza dello shock provocato dalla traumatica scomparsa. Pearl è il disco in cui la cantante texana trova la sua voce più autentica, un effimero ma miracoloso punto di equilibrio musicale ed esistenziale che conta sul contributo prezioso di musicisti (la Full Tilt Boogie Band) e di un produttore (Paul A. Rothchild, quello dei Doors) empatici e conquistati dal suo carisma. La voce e l’anima della regina bianca del soul e del blues risplendono in pezzi originali e in cover di Bobby Womack, Howard Tate e Garnet Mimms, ma qui Janis va oltre rendendo indimenticabile una ballata country di Kris Kristofferson (Me and Bobby McGee, il suo maggior successo di sempre) e prendendosi in giro con il gospel laico e a cappella di Mercedes Benz.

“Tapestry” Carole King (febbraio 1971)

Nessuna parabola artistica incarna meglio di quella vissuta da Carole King il passaggio epocale dalla spensieratezza del pop degli anni ’60 alla introspezione della canzone d’autore dei ’70. Artefice, con il marito Gerry Goffin, di una sequenza di hit che danno lustro e successo ai Drifters, ad Aretha Franklin e a Dusty Springfield, con Tapestry l’artista ebrea-newyorkese si ribella alla catena di montaggio industriale del Brill Building e trova una nuova, più sincera identità. Pezzi già celebri interpretati da Aretha – (You Make Me Feel Like) A Natural Woman – e dalle Shirelles – Will You Love Me Tomorrow – si mischiano a pop soul carezzevoli e radiofonici come It’s Too Late e You’ve Got a Friend, cantata in duetto con il giovane James Taylor che nello stesso periodo la incide per l’album Mud Slide Slim con lo stesso team di musicisti. La risposta del mercato non si fa attendere: le emittenti in modulazione di frequenza e il pubblico desideroso di musica pop accattivante, matura e consapevole non aspettavano altro.

“If I Could Only Remember My Name” David Crosby (febbraio 1971)

Gli ultimi bagliori dell’utopia libertaria dei Sixties e il canto del cigno della beautiful people di San Francisco si accendono con Sunfighter di Paul Kantner e Grace Slick e soprattutto con il primo disco solista di David Crosby, alla ricerca di conforto, estasi, catarsi e consolazione dopo la perdita traumatica della compagna Christine Hinton. If I Could Only Remember My Name è un disco comunitario e a forma libera, frutto di incontri casuali e straordinari in studio di registrazione con amici e gente che si trovava a passare di lì: due quarti di CSN&Y (Graham Nash e Neil Young), l’angelica Joni Mitchell, rappresentanze importanti dei Santana, dei Jefferson Airplane e dei Grateful Dead (con la sognante pedal steel di Jerry Garcia) ribadiscono con David che la musica è amore, che il potere politico è in mano a gente corrotta e che non resta che tuffarsi in melodie sognanti e in canzoni senza parole catapultate in cielo da armoniose sovraincisioni vocali. Una meravigliosa fuga dalla realtà, a bordo dello schooner con cui David solca le acque del Pacifico.

“Tago Mago” Can (febbraio 1971)

Un doppio album ostico e geniale, tribale e futuristico, sconosciuto alle masse ma di enorme impatto sulle generazioni successive di musicisti, John Lydon e Sonic Youth, Radiohead e Queens of the Stone Age, Julian Cope e Primal Scream. Qualcuno (la rivista online Drowned In Sound) si spinge al punto di definirlo il più influente album rock mai registrato: sicuramente è la più acuminata punta di diamante del krautrock tedesco, un’opera misteriosa ed esoterica, una anarchica comune di suoni in cui confluiscono Miles Davis e Fela Kuti, James Brown e i Velvet Underground, suggestioni etniche e Karlheinz Stockhausen, il compositore d’avanguardia da cui avevano preso lezione sia il tastierista Irmin Schmidt che il bassista polacco Holger Czukay. La voce animalesca del giapponese Damo Suzuki aggiunge «il linguaggio dell’età della pietra», mentre il batterista Jaki Liebezeit («metà uomo, metà macchina») inventa la techno e la trance elettronica con decenni di anticipo. Mai si era sentito nulla del genere, e mai si sarebbe risentito in futuro.

“Bryter Layter” Nick Drake (marzo 1971)

Le anime sensibili che specchiano le loro malinconie e riflessioni esistenziali nelle acque cristalline del folk-rock inglese trovano dischi ispirati e importanti, nel 1971, tra North Star Grassman and the Ravens di Sandy Denny, Bless the Weather di John Martyn e Bryter Layter di Nick Drake, appartenenti a una stessa famiglia che ha per mentore il produttore americano Joe Boyd e per etichetta discografica la Island di Chris Blackwell. Nel loro percorso parallelo, è Drake forse a creare l’opera definitiva: anche se meno celebrato del successivo Pink Moon, il suo secondo album è il luogo in cui il suo poetico spleen dal sapore autunnale, agrodolce e crepuscolare produce i frutti più maturi, con discreti arrangiamenti elettroacustici cui contribuiscono membri passati e presenti dei Fairport Convention e delicati arrangiamenti d’archi orchestrati da Robert Kirby. All’epoca passò totalmente inosservato, oggi è uno dei mattoni su cui poggia il culto di un artista fragile, tormentato e inimitabile.

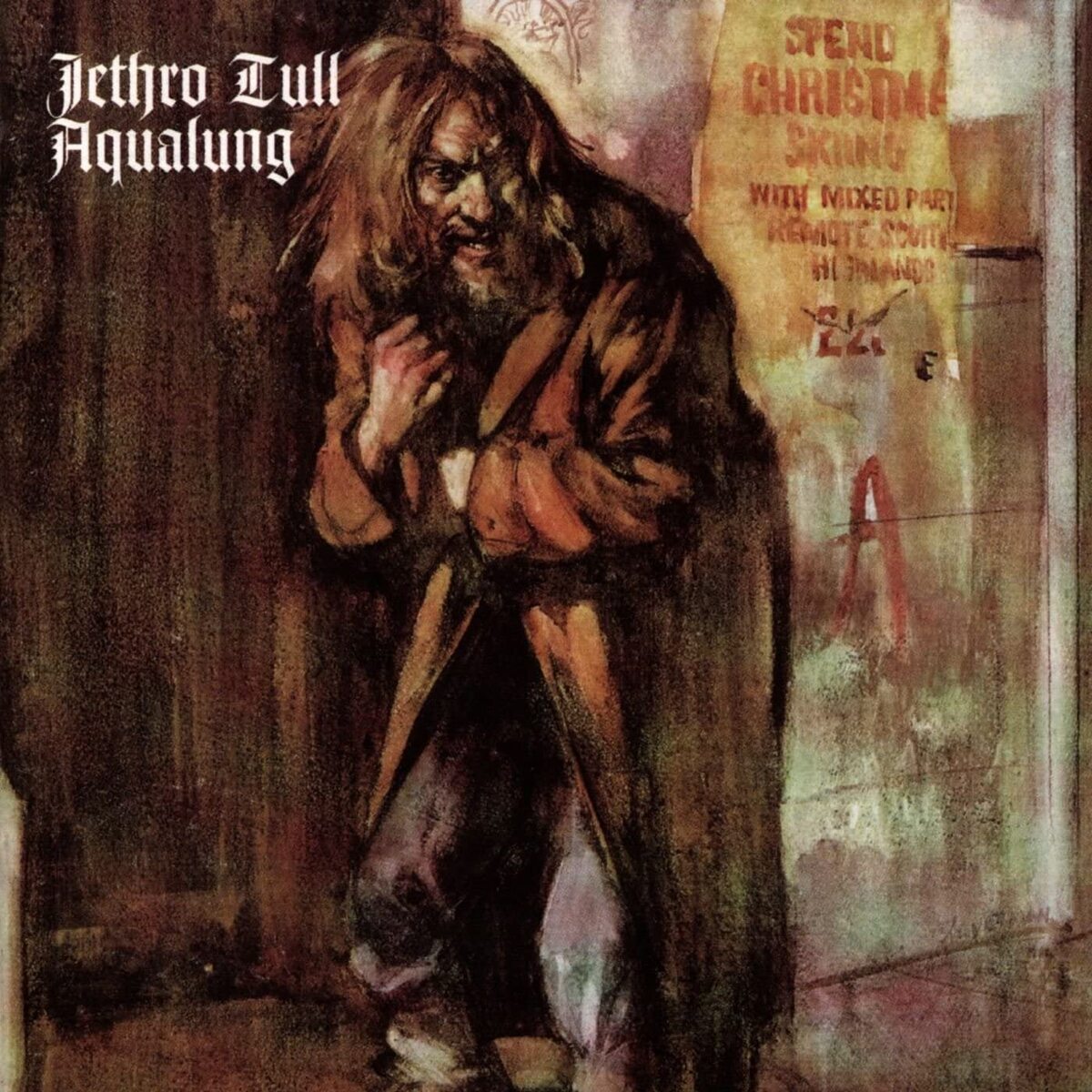

“Aqualung” Jethro Tull (marzo 1971)

Poteva capitare anche questo, nei primi anni ’70: che sbancasse le classifiche vendendo milioni di copie un disco tutt’altro che politically correct le cui canzoni hanno per protagonisti una prostituta bambina (Cross-Eyed Mary) o un vagabondo dall’aria minacciosa che “occhieggia ragazzine con cattive intenzioni” (Aqualung), e che parlano di Dio e di religione con il tono di pamphlet polemici e irriverenti. Il segreto è la sua acuta e accattivante formula musicale: evocando immagini di una Inghilterra spesso sordida ma vitale sospesa tra passato e presente, tra antico romanzo dickensiano e cruda cronaca, in Aqualung le radici blues dei Jethro Tull si fondono con chitarre acustiche di matrice folk e con riff hard rock, a volte (Locomotive Breath, la stessa title track) anche nella stessa canzone. Il flauto di Ian Anderson diventa uno degli strumenti più riconoscibili e distintivi della musica inglese di quegli anni.

“L.A. Woman” The Doors (aprile 1971)

Una ambigua ode alla città di Los Angeles e alla sua natura femminile è il testamento spirituale di Jim Morrison nel suo ultimo album con i Doors (morirà a Parigi meno di tre mesi dopo la sua pubblicazione). Ed è anche un vigoroso colpo di una band allo sbando e sull’orlo dello scioglimento: L.A Woman ha l’atmosfera sudicia e malata del migliore e più maledetto rock’n’roll della Città degli Angeli, una autentica patina blues che riporta il quartetto alle sue origini e un sound asciutto e senza orpelli. L’invocazione ripetuta, ossessiva, erotica e sciamanica di Mr. Mojo Risin’ resta scolpita nella colonna sonora di una generazione, e ancora oggi – a dispetto della sovraesposizione mediatica – mettono i brividi e suscitano inquietudine i tuoni, il nervoso piano elettrico e il “killer sulla strada” di Riders on the Storm. Ascoltando il suo fraseggio jazzato il produttore Paul Rothchild, prima di abbandonare le session, la bollò come innocua cocktail music: ma quella volta si sbagliava di grosso.

“Sticky Fingers” The Rolling Stones (maggio 1971)

Basterebbe la leggendaria copertina di Andy Warhol, con la zip apribile su un paio di blue jeans, a consegnare alla storia questo album: una perfetta illustrazione del mix di ambiguità, lussuria, sfacciataggine e rock urbano che si respira nei solchi del disco. Privi di Brian Jones, delle sue idee stravaganti d’arrangiamento e dei suoi strumenti esotici, gli Stones tornano ai loro fondamentali, a un blues elettrico sporco e rallentato per chitarre, basso, batteria e poco altro. Mick Jagger e Keith Richards firmano rock arrapati che trasudano sesso e desiderio (Brown Sugar, Bitch) oltre a meravigliose, dolenti ballate che lamentano la fine di un amore (Wild Horses) e il fardello di tossiche dipendenze (Dead Flowers e Sister Morphine, firmata con Marianne Faithfull): non c’è solo luce e divertimento, nella vita delle rock star. L’amicizia con Gram Parsons, angelo caduto del cosmic country, apre le porte all’immaginario e alle sonorità americane, e se ancora oggi i Rolling Stones sono considerati la quintessenza, la carne e lo spirito del rock’n’roll lo si deve a dischi come questo.

“What’s Going On” Marvin Gaye (maggio 1971)

«In quel periodo», ricorderà in seguito Marvin Gaye, «sentivo un forte bisogno di scrivere musica e parole che sapessero toccare l’animo umano». Sta qui, in fondo, il segreto dell’immortalità di What’s Going On: un uomo e musicista di 32 anni, abituato a sfornare successi per la Hitsville di Detroit (la Motown), esterna le sue preoccupazioni per un mondo violentato dalle guerre, avvelenato dall’inquinamento e già foriero di brutti presagi per il futuro delle nuove generazioni trasfigurandole in un concept di ampio respiro, avvolgente, poetico, commovente e sensuale, in cui il soul diventa sinfonia e in cui l’ispirazione dell’artista sembra davvero guidata da una forza superiore («È stato Dio a scrivere questo album, a lavorare attraverso di me»). Il sex symbol diventa cantore di protesta, i ritmi pulsanti, le melodie ariose e gli archi lussureggianti della title track, di Mercy Mercy Me (The Ecology) e di Inner City Blues trasformano il medium e il messaggio della black music sporcando con la vita di strada la purezza dell’antico gospel.

“Blue” Joni Mitchell (giugno 1971)

Nel 1971 in tanti si sono già innamorati della signora del Laurel Canyon che arriva dal Canada. Ma Blue è un passo oltre, coraggioso e dirompente: Joni si sente «come l’involucro di cellophane di un pacchetto di sigarette, senza segreti per il mondo», e si mette a nudo con sincerità disarmante in canzoni d’amore e introspezione centrate sulla sua chitarra, sul suo pianoforte, sul suo dulcimer appalachiano e sulla sua voce acuta e purissima con cui radiografa la sua travagliata condizione sentimentale senza nascondere sentimenti intimi e debolezze. Il titolo dell’album allude a uno stato di malinconica tristezza suscitato dalle pene d’amore (in filigrana, si leggono nelle canzoni dettagli sulle sue relazioni con colleghi famosi, Graham Nash e James Taylor che qui suona la chitarra in tre pezzi), ma musica e interpretazione sono talmente candide e luminose che l’ascolto diventa un’esperienza consolatoria e catartica. È il disco a cui ancora oggi tutte le cantautrici dalla scrittura confessionale fanno riferimento.

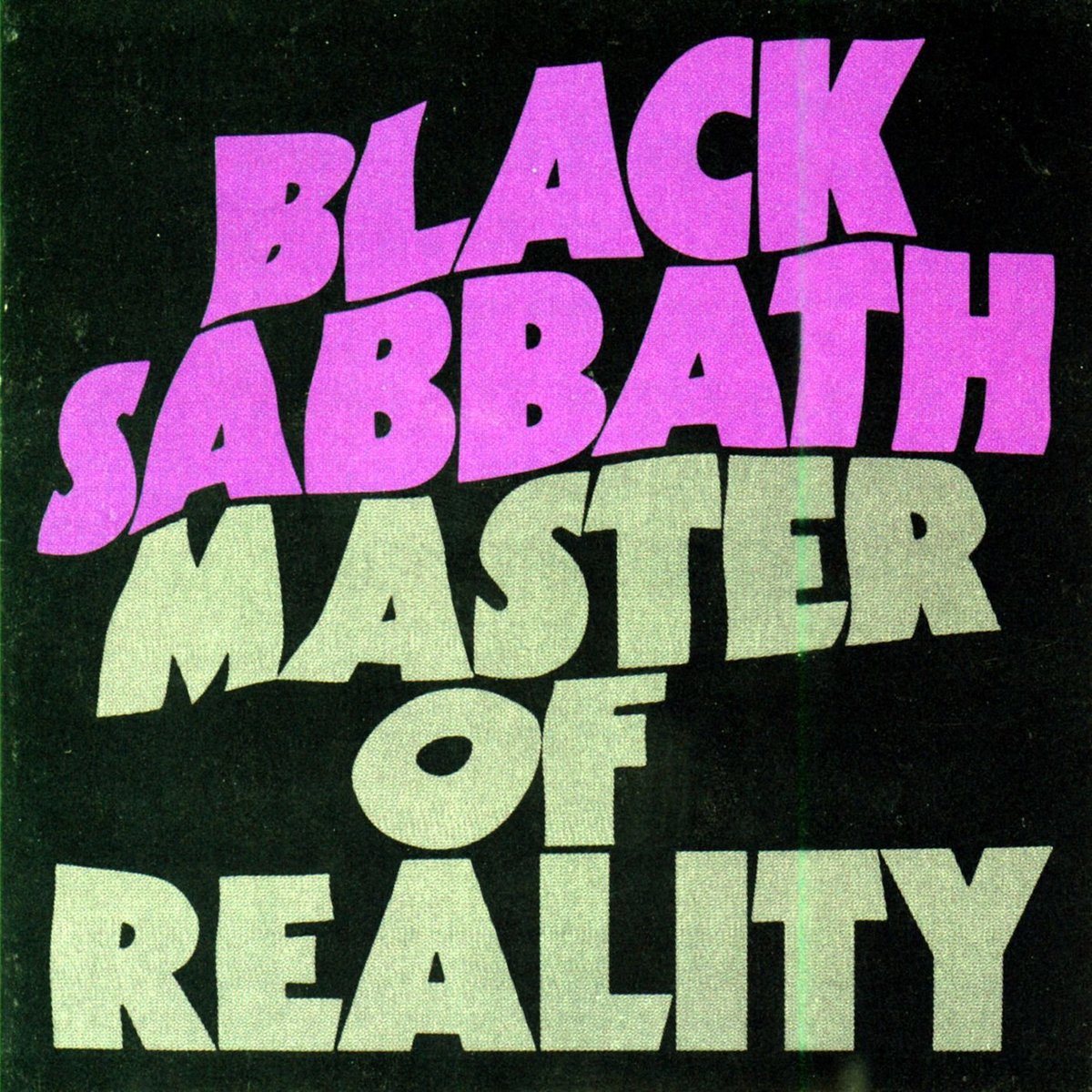

“Master of Reality” Black Sabbath (luglio 1971)

All’uscita nei negozi i critici lo massacrarono, ma oggi in tanti considerano il terzo album della band di Birmingham un punto di partenza e una fonte di ispirazione: dell’heavy metal, dello stoner rock, persino del grunge (secondo il leader degli Smashing Pumpkins, Billy Corgan). Un colpo di tosse in loop di Tony Iommi, che stava condividendo un joint in studio con Ozzy Osbourne, inaugura un’ode alla marijuana (Sweet Leaf) e una sequenza di pezzi dal suono denso, pesante, tenebroso, in picchiata verso il fondo dello spettro sonoro (per riuscire a suonare dopo un incidente alla mano, Iommi abbassa di tre semitoni l’accordatura della chitarra inventando inavvertitamente un nuovo sound). La cavalcata antimilitarista di Children of the Grave è il flash più accecante di un disco concepito e realizzato in una nebbia purpurea di alcolici, cocaina e metaqualone e in cui solo un paio di brevi strumentali e una triste, sognante ballata con flauto (Solitude) lasciano il tempo per prendere fiato. Anche il 1971 ha il suo Shabbat di sangue.

“Shaft” Isaac Hayes (agosto 1971)

In pochi avrebbero scommesso che questo disco sarebbe diventato il best seller assoluto dello storico catalogo della Stax di Memphis: non solo Shaft è un album doppio (il primo in assoluto per un artista soul), ma è anche quasi interamente strumentale (tre soli brani cantati) e un’opera su commissione realizzata come colonna sonora di un omonimo film blaxploitation di genere poliziesco (innumerevoli gli epigoni: a partire, l’anno dopo, dal fantastico Curtis Mayfield di Superfly). L’introduzione di piatti, la chitarra wah wah, i flauti, gli ottoni, i violini, i cori femminili e il vocione profondo di Hayes nel tema conduttore inventano un sound sexy e scintillante che seduce, si attacca alle orecchie e fa muovere il corpo. Pochi mesi dopo Hayes indosserà i panni del Mosé Nero in un altro doppio album, Black Moses, che lo confermerà come nuovo, imponente e sgargiante simbolo dell’orgoglio afroamericano.

“Who’s Next” The Who (agosto 1971)

Un meraviglioso paradosso: le canzoni dell’album più compatto, ispirato e potente degli Who sono quasi tutte figlie di un progetto abortito, una rock opera fantascientifica e ambiziosissima intitolata Lifehouse. Irriverente in copertina (in un paesaggio desolato, i quattro musicisti voltano le spalle a un monolite su cui hanno appena urinato) Who’s Next è una bomba di hard rock e “maximum r&b” concepito per un pubblico pensante, con testi che trasmettono rabbia nei confronti del potere e un anelito di illuminazione spirituale. Ai suoi leggendari power chords di chitarra elettrica, Pete Townshend aggiunge complessi arrangiamenti orchestrati con i sintetizzatori ARP e VCS3, mentre Roger Daltrey pesca dal petto e dalle viscere l’urlo più terrificante e primordiale della sua carriera in Won’t Get Fooled Again. Una corazzata dalla melodia e dal riff potentissimi che, insieme all’altrettanto travolgente Baba O’Riley (ispirata alle composizioni minimaliste di Terry Riley e chiusa da una giga violinistica) e alla immacolata ballata elettroacustica Behind Blue Eyes, resta un pilastro delle playlist delle radio classic rock ed esercita ancora oggi un’attrazione irresistibile su produttori di film e di serie televisive.

“Imagine” John Lennon (settembre 1971)

La canzone più famosa, abusata e fraintesa di John Lennon – in realtà una sommessa e laica invocazione a un mondo senza frontiere – marchia indelebilmente il secondo album solista dell’ex Beatle, smussato e colorato (non sempre, non in tutti gli episodi: ed è un bene) dalla voluttuosa produzione di Phil Spector. Romantico e arrabbiato, utopico e nevrotico, intriso d’amore e di veleno ma decisamente meno aspro di Plastic Ono Band, Imagine è anche il disco di Jealous Guy, più famosa nella vellutata versione dei Roxy Music, e di How Do You Sleep, la più feroce delle sue invettive nei confronti di Paul McCartney nel momento di massima tensione tra i due ex amici di Liverpool (Macca, intanto, risponde con due LP: Ram con Linda, Wild Life con i debuttanti Wings). Ma è soprattutto la sintesi più compiuta ed equilibrata dell’arte e del pensiero lennoniano, con i suoi giochi verbali, i richiami alla terapia primaria del dottor Arthur Janov, le autoconfessioni disarmanti, le invettive politiche, gli inni all’amore e alla pace universale. I temi che tutt’oggi rendono Lennon un guru del pensiero libero e una figura culturale di riferimento.

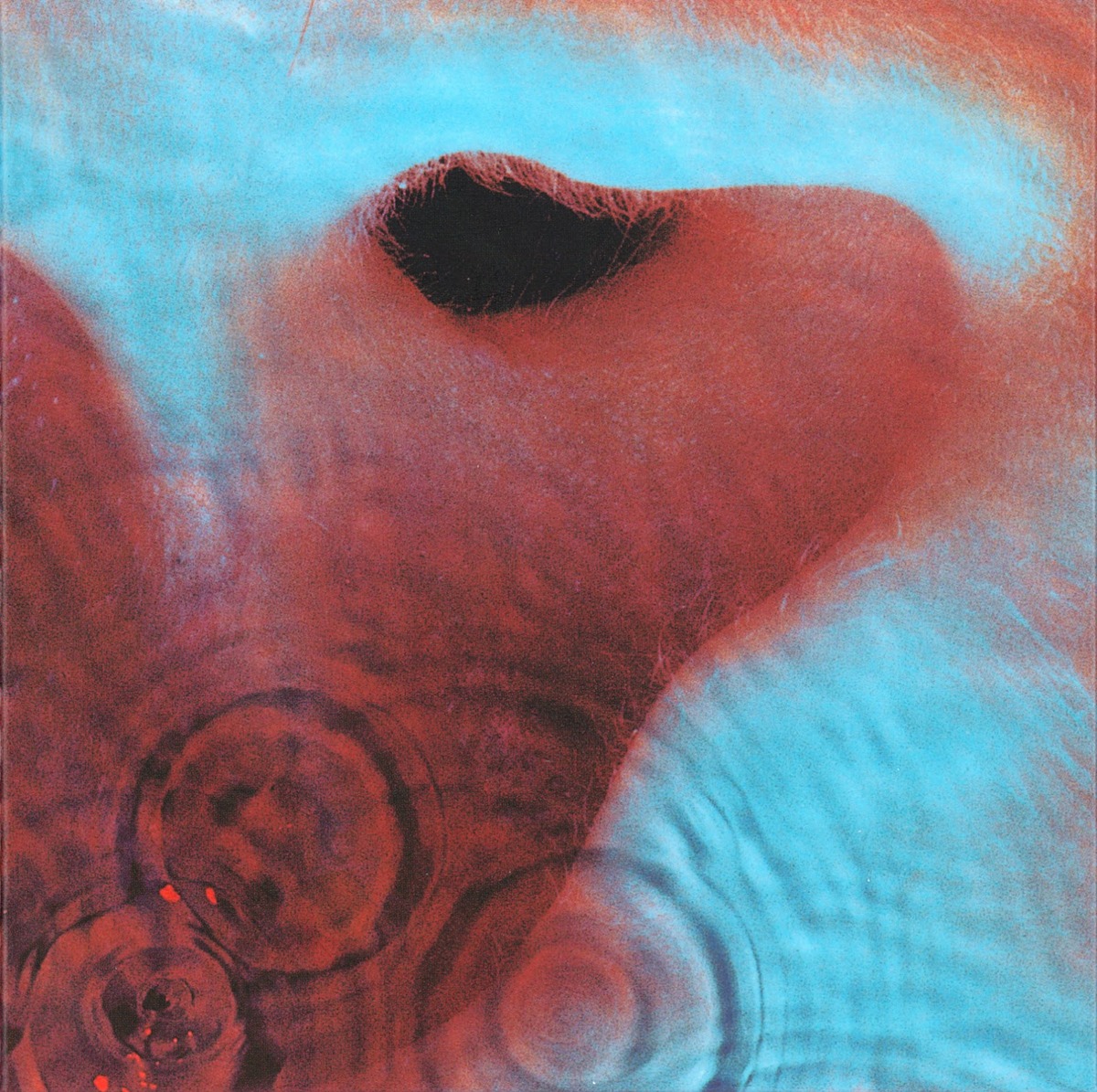

“Meddle” Pink Floyd (ottobre 1971)

Appena prima di finire catapultati nel mainstream e nel vortice della popolarità planetaria i Pink Floyd sfornano un disco imperfetto, sbilanciato ma ricco di intuizioni e di fantasia. Qualche filler di troppo (l’innocua San Tropez su tutte), ma anche due momenti epocali: il giro di basso di Roger Waters e David Gilmour, le folate d’Hammond e la slide del quasi strumentale One of These Days (saccheggiatissima da documentari, servizi e sigle televisive) e i 23 minuti e mezzo di Echoes che occupavano l’intera seconda facciata dell’LP. Musica liquida e onirica, da “viaggio” (anche senza l’ausilio di sostanze psicotrope), che alterna momenti di estasi e di inquietudine, i fitti dialoghi tra le voci e gli strumenti di Richard Wright e Gilmour agli effetti stridenti di chitarra che evocano il verso dei gabbiani. Uno space rock proiettato verso gli universi interiori, che cattura l’essenza migliore e le ultime propaggini della fase underground del quartetto, per sempre rimpianta da una fetta dei fan della prima e della seconda ora.

“Led Zeppelin IV” Led Zeppelin (novembre 1971)

È Stairway to Heaven la più grande canzone rock di tutti i tempi? Si annida lì il miglior assolo di sempre di Jimmy Page? Il dibattito resta aperto e le posizioni divergenti (anche tra i componenti del gruppo). Quel che è certo che nel 1971, anche ascoltata su una fonovaligia, quella canzone ti lasciava a bocca aperta. E che il quarto album (senza titolo) dei Led Zeppelin è un monumentale poliedro in cui i quattro inglesi si permettono di tutto: suonano il rock’n’roll come si faceva negli anni ’50 (con Ian Stewart, il sesto Stone) e ne rivoluzionano le scansioni ritmiche spruzzandogli addosso aromi indiani o mediorientali (Four Sticks, Black Dog), arpeggiano strumenti acustici evocando Joni Mitchell (Going to California) e il folk britannico (The Battle of Evermore, dove Robert Plant duetta con la regina del folk britannico Sandy Denny), mentre in When the Levee Breaks riscrivono un country blues degli anni ’20 inventandosi un suono cavernoso e fragoroso di batteria che ancora oggi viene studiato come un libro di testo. Arrivati alla fine dell’ascolto, nessun dubbio: in quel momento gli Zeppelin erano la più grande rock band del pianeta.

“Nursery Cryme” Genesis (novembre 1971)

È sulla base di questo disco – il primo con Phil Collins e Steve Hackett – che i Genesis iniziano a conquistare un gran seguito in Italia, primo Paese ad accoglierli a braccia aperte insieme al Belgio e molto prima del Regno Unito. La ragazzina d’epoca vittoriana che in copertina gioca a croquet con una testa umana scaraventa l’ascoltatore in un piccolo mondo antico ma tutt’altro che fatato, tra filastrocche per bambini che si tingono di fanta-horror (The Musical Box è uno dei capolavori assoluti del prog rock), piante maligne che insidiano la sopravvivenza dell’umanità, un ristoratore in fuga che minaccia il suicidio sotto lo sguardo del pubblico e una rivisitazione del mito greco di Salmace ed Ermafrodito. Soggetti fantasiosi sceneggiati in quadri musicali dove tastiere eleganti e chitarre acustiche pizzicate con delicatezza si fondono con la voce roca di Peter Gabriel e una sei corde elettrica lontana anni luce dai cliché del rock blues. Molta immaginazione condita da una sana dose di humour.

“There’s a Riot Goin’ On” Sly & the Family Stone (novembre 1971)

Il titolo e quella copertina che riproduce la bandiera degli Stati Uniti farebbero pensare a un disco politico. In realtà i tumulti di cui parla Sly Stone sono tutti dentro la sua testa e riflettono la precaria condizione di una vita in preda al caos e fuori controllo, in balia di droghe e di manie di grandezza. Licenziata gran parte della pittoresca band che aveva suonato a Woodstock e nei dischi precedenti, Sylvester Stewart pennella un disco claustrofobico, dal suono sporco, crudo e compresso, che solo in un paio di occasioni (Family Affair, Runnin’ Away) attinge alla comprovata sapienza pop del musicista e produttore di origine texana. Eccentricità (un canto yodel, una title track a minutaggio zero), batterie elettroniche primitive, arrangiamenti minimali a base di basso, batteria e chitarra elettrica con wah wah trasmettono il senso di “una musica proveniente da un altro pianeta” che anticipa i tempi scardinando le regole del funk e del soul afroamericano. In tanti – da Stevie Wonder a George Clinton, da Prince ai Talking Heads – prenderanno nota.

“Fragile” Yes (novembre 1971)

Se i King Crimson di Islands vivono una fase interlocutoria, nel ’71 gli alfieri più in vista del progressive inglese sono EL&P, Van der Graaf Generator, Genesis e Yes: virtuosi, questi ultimi, dei rispettivi strumenti e maestri delle armonizzazioni vocali che in Fragile tracciano un cerchio giottesco, disegnando una musica complessa ed elaborata ma al tempo stesso fruibile (Roundabout, su tutte) in cui il cantante usa un etereo falsetto invece delle ruvide tonalità del blues e dell’hard, il bassista fa il solista, il chitarrista parla una strana lingua che mescola jazz, rock, classica e avanguardia, il batterista predilige i tempi dispari e complessi e il tastierista è l’unico al mondo a poter competere, per tecnica e look appariscente, con Keith Emerson. I testi sono criptici e incomprensibili, il mondo dipinto dalla copertina di Roger Dean un pianeta sul punto di rottura da cui l’umanità fugge a bordo di un aliante spaziale: anche la musica incarna un desiderio di fuga dalla realtà e incanta con le sue architetture barocche e ambiziose.

“Hunky Dory” David Bowie (dicembre 1971)

Il fascino androgino, ambiguo e decadente di David Bowie si impone nel suo quarto disco, custodito in una copertina che lo ritrae truccato e in una posa alla Veronica Lake. Changes e Life on Mars?, allora ubique e ancora oggi in alta rotazione su ogni mezzo di riproduzione sonora, confermano al mondo il genio multiforme di un camaleonte votato alle continue mutazioni, un artista multimediale e dal raffinato gusto intellettuale che ama il pop come l’arte e la letteratura, e che in questo LP omaggia Bob Dylan, Andy Warhol e Lou Reed, cita Nietzsche, il buddhismo e l’occultista Aleister Crowley, si ispira a Frank Sinatra, a Brecht, ai Beatles e ai Velvet Underground. Qualcuno dirà giustamente che Hunky Dory «è il disco con cui Bowie scopre di essere Bowie». E che, in una sequenza di canzoni melodiche e spesso dominate dal pianoforte, rivela un alter ego essenziale e mai abbastanza celebrato nel chitarrista Mick Ronson.