Sono giorni duri per i nostalgici del rock. Le possibilità che band storiche possano riunirsi e fare tour sono in questo 2020 pressoché nulle. Vedi i Genesis e i Rolling Stones a causa della crisi Covid, vedi i Pink Floyd a causa dell’eterna maretta tra Waters e Gilmour, e la lista è lunghissima. C’è anche l’eccezione che potrebbe non confermare la regola: pare che i Black Sabbath siano in procinto di salire di nuovo sui palchi. Tony Iommi l’ha dichiarato ai microfoni di SiriusXM durante lo show Trunk Nation, lasciando tutti stupefatti. Perché a parte il fatto che i Sabbath si sono ufficialmente sciolti nel 2017, Ozzy Osbourne non sta proprio in salute, anzi: il Parkinson gli crea non pochi problemi, ma si sa il rock non si può fermare. E d’altronde, se ci sono degne motivazioni – in questo caso il cinquantesimo anniversario del primo disco – come potrebbe?

I Black Sabbath hanno in sostanza inventato il doom, l’heavy metal, lo sludge, lo stoner, e hanno influenzato addirittura il grunge. Lo dicono i principali esponenti del genere hard, dai Metallica ai Melvins. I primi album in questo senso sono fondamentali, ma attenzione: ci sono anche i dischi considerate delle “bestie nere” dai fan. Sono quelli dell’ultimo periodo con Ozzy, quelli in cui c’è un uso massiccio di nuove tecnologie, in cui il metal lascia il posto, probabilmente, a un’anticipazione delle tendenze crossover che verranno. Ma c’è di più, forse nella mente dei musicisti c’era un atteggiamento alla Nonlocal Forecast, una roba del genere: fare un frullato d’input musicali nella musica pesante e lanciarlo verso il futuro. Che poi i risultati siano inferiori alle ambizioni è dovuto a tanti fattori, uno per tutti i limiti tecnici di allora, ma è evidente che c’è un tentativo di spostare l’asse verso l’ignoto che ovviamente, proprio in virtù dell’esperimento, farà storcere il naso a molti. L’altro fattore è che questi album sono prodotti in un’atmosfera di crisi, di allucinazione, diciamo quasi al limite. Ebbene, passiamo in rassegna questi dischi che forse, nel loro essere apparentemente più “leggeri”, sono forse paradossalmente i più estremi della loro discografica, se non altro per la loro genesi.

“Sabotage” (1975)

Sabotage nasce nel momento più teso della storia della band, in cui sembra che tutti intorno vogliano metterli con le spalle al muro. Il loro management li ha citati in giudizio, gli avvocati circolano nello studio di registrazione, la paranoia è altissima, senza contare che il disco costa uno sproposito e per comporlo ci mettono, a sentire lo stesso Ozzy, «quattrocento anni». In questo clima, col bassista Geezer Butler che non riesce più a pensare una nota dopo 10 mesi di beghe legali, nasce uno dei primi dischi-strappo della discografia del gruppo. Sabotage nel titolo evoca la situazione dei nostri, convinti di essere vittima di mobbing, ma anche un sabotaggio nei confronti dei luoghi comuni musicali. I sintetizzatori sono usati in modo massiccio, si oscilla da un rock pesantissimo e acido come Hole in the Sky a bizzarre situazioni acustico-latine (la Don’t Start (Too Late) che apre la strada al thrash metal di Symptom of the Universe) e più pop come Megalomania, ancora in zona latin. Per non parlare del coro (ancora non digitale, ma ci si avvicina) di Superztar che spreme afflati prog in qualcosa che rende i Sabbath irriconoscibili. Ma probabilmente la canzone più controversa è Am I Going Insane, orecchiabilissima e saccheggiata dai Guns N’ Roses per le loro ballate paracule, che improvvisamente vede i Sabbath alleggeriti.

È un caleidoscopio di umori discordanti che comincia a seminare scontento nei fan, scontento che circola anche nella band a giudicare dai testi non proprio rilassati, il che fa di Sabotage uno dei dischi dei Sabbath paradossalmente più incazzati e più leggeri nello stesso momento. D’altronde quando ti incazzi, i tuoi punti deboli vengono subito alla luce. La copertina del disco è considerata una delle peggiori della storia del rock. Se fosse uscita nei 2000 inoltrati della digital art, sarebbe stata probabilmente incensata come una delle migliori, se non proprio la migliore.

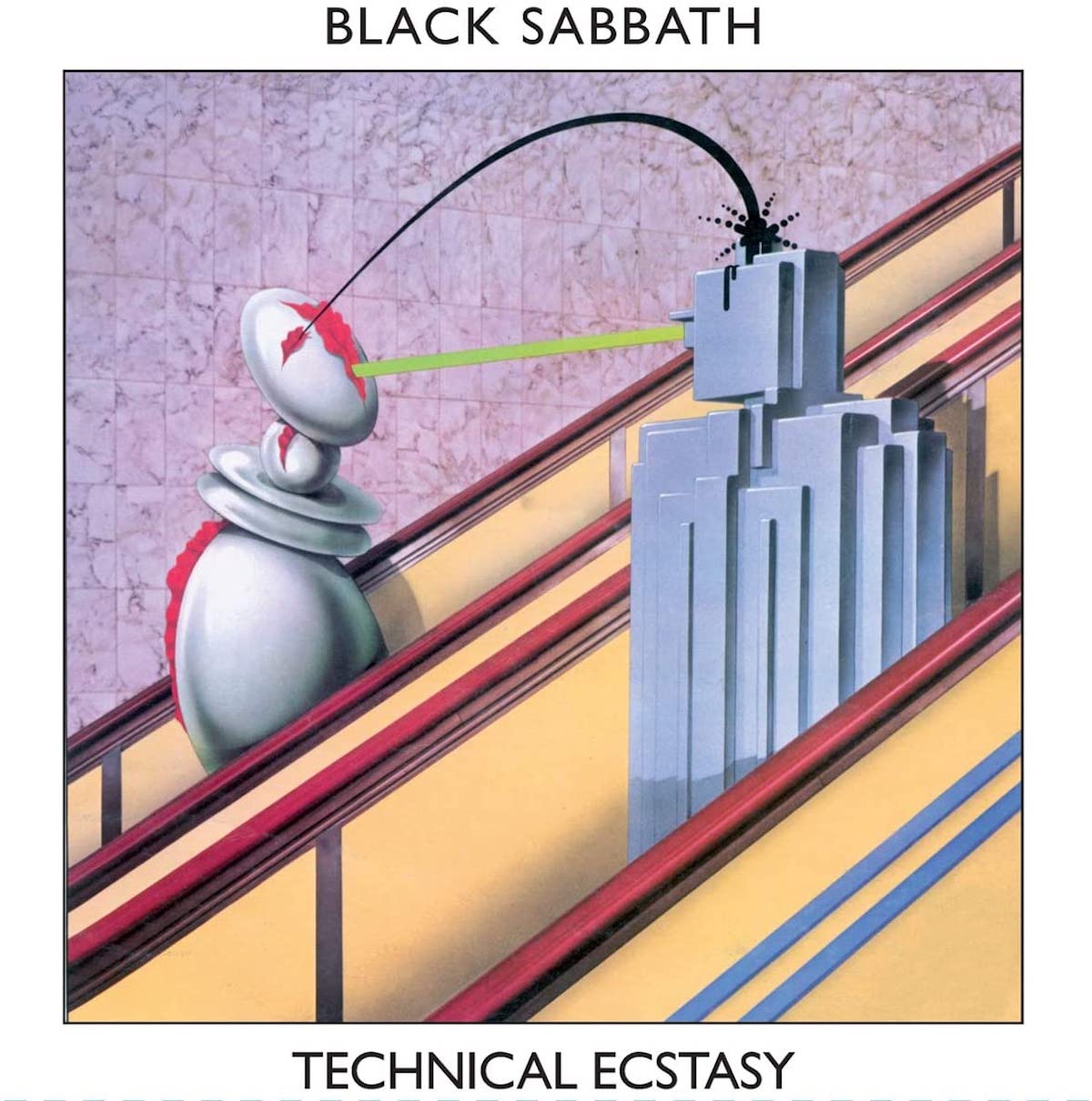

“Technical Ecstasy” (1976)

Se Sabotage è ancora saldamente legato ai vecchi Sabbath, con Technical Ecstasy ci si allontana dal cliché, un rischio assolutamente non calcolato. Se per scrivere Sabotage Ozzy Osbourne e Bill Ward si sono imbottiti di LSD per due anni , il cantante ricorda che a partire da questo disco «nessuno di noi pensava alla musica: ricordo che ogni singolo giorno ero fatto o ubriaco». Iommi è l’unico a darci dentro in studio – dove già da Sabotage aveva iniziato a sperimentare nuove soluzioni – mentre i colleghi si grattano le palle (sono a Miami a registrare, ma preferiscono le spiagge) e si sfondano di stupefacenti (bellissimo l’aneddoto secondo cui, finite le registrazioni, dovettero ripulire dalla cocaina il mixer), e si accolla la produzione del disco più variopinto della band.

Con un uso di sintetizzatori ancora più marcato e l’utilizzo dell’orchestra, i Sabbath tentano di abbattere le loro stesse statue di duri e puri. C’è il punk che è arrivato, ci sono i primi germi della generazione sintetica, oramai i nostri eroi si sentono dinosauri che devono rinnovarsi. Ecco perché anche i testi parlano di cose all’avanguardia come All Moving Parts (Stand Still), la storia di un presidente degli Stati Uniti trans. Ecco perché la copertina robotica dello studio Hipgnosis sembra quella di una band techno pop degli ’80 inoltrati. Ed ecco perché musicalmente è un mischione in cui non si capisce un cazzo. Si va dai Beatles (grande passione di Ozzy) fino all’acidume di Dirty Women, al cavalcatone synthardrock di Back Street Kids che profuma di futuro e di elettricità o allo spiazzante sviluppo semi gotico di You Won’t Change Me, in un tentativo di prevedere il post punk ma anche i deliri automatizzati che verranno da lì a poco.

Il maggiore difetto del disco è che c’è un’urgenza di fare un salto tecnico in avanti (a livello soprattutto sonoro), ma non si sa come. Nel suo caos (c’è addirittura il batterista Bill Ward che canta per la prima volta in It’s Alright) il disco rappresenta l’idea di guardare oltre a tutti i costi, e se è una cagata beh… lo decideranno i posteri. Forse uno dei primi dischi vapor metal di sempre, ma appunto, chi può dirlo? Solo le generazioni del futuro, che lo attendono al varco lodandolo come un capolavoro.

“Never Say Die!” (1978)

Dopo Technical Ozzy, anche a seguito della morte del padre, molla la nave, per un periodo al suo posto subentra Dave Walker dei Fleetwood Mac (incideranno una versione di Junior’s Eyes con lui per una trasmissione televisiva). Poi Ozzy ci ripensa, rientra in carreggiata ed esce l’ennesimo disco dei Sabbath che schizza in ogni direzione. Questa volta però il tutto è maggiormente calibrato, si spazia come un dito su Kaoss Pad, mantenendo il centro ben saldo. Il punk è già entrato nell’immaginario della gente, l’elettronica pure: ecco perché Johnny Blade è, insieme alla famosa Who Are You? contenuta in Sabbath Bloody Sabbath, un grandioso esperimento di synthmetal, con echi degli esperimenti d’epoca di casa Screamers. Il pezzo apre un nuovo scenario ai nostri, più diretto e moderno. Ozzy è immerso in un robotico chorus e il gruppo anticipa il new romantic e in un certo senso anche l’alternative rock di MTV, mantenendosi però saldi sul terreno dell’hard rock.

Saldi è un parolone, poiché la band è fottuta dalle droghe e dall’alcol: Never Say Die! già dal titolo è un’operazione eroica, portarla a compimento comporta lo sforzo sovrumano di stare in piedi. Secondo Ozzy «non c’era più il cuore in nessuno di noi». In realtà le fusioni tra il pre stoner e alcune intuizioni post rock prima del tempo indicano che ancora un briciolo di sentimento li pervade: non si può ignorare l’intensità di Junior’s Eyes, con i suoi assoli al fulmicotone, e A Hard Road pare una preview dello shoegaze più duro che verrà o dello stoner più acido dei 2000. Shock Wave sembra formata da una serie di canzoni incollate tra loro in una foga glamster punk schizzata. Se ne escono anche con Breakout, una roba quasi pre Chrome Hoof, con tanto di fiati e un mix strano tra doom e blaxploitation music, roba mai pervenuta nel repertorio Sabbath, una svolta quasi jazz.

Ozzy ricorderà in questo modo la faccenda: «L’unica cosa impressionante di una band jazz per quanto mi riguardava era quanto riuscissero a bere». Verrà infatti licenziato otto mesi dopo, gettandosi in un diciamo pericolosissimo periodo di autodistruzione in cui per ingestione di alcol supererà qualsiasi jazzista (la ricostruzione del fatto è in questo suo recente video). Aggiungiamoci che si rifiuta di cantare tutte le canzoni di Ward imponendogli il suo final cut (Ward interpreta l’ultimo brano Swinging the Chain) e vi renderete conto di quale serena atmosfera aleggia nel disco. Atmosfera perfettamente espressa dalla sua natura schizoide, che si fa beffe dei generi, li mangia e li ricaca, ma nello stesso momento non perde la bussola dell’heavy, come se uscissero ed entrassero a piacimento da un baratro che ad altri avrebbe spaventato: quello del prodotto commerciale.

Che i Sabbath non fossero dei venditori di fumo sarà chiaro immediatamente, con l’ingresso di Ronnie James Dio e quello che è uno dei dischi che inaugurano il NBOHM, ovvero Heaven and Hell del 1980. Ma questa è un’altra storia. È però chiaro che i Sabbath sono stati innovativi anche quando apparentemente sembravano perdere colpi. È per questo che tra cinque anni saremo pronti a salutare l’anniversario della “trilogia scoppiata”, perché lo dice l’adagio: never say die!