A incontrarla da vicino (molti hanno avuto occasione di farlo nel corso della Milano Music Week 2019, dove si era esibita nell’ambito del music meeting Linecheck), Arlo Parks dimostra ancora meno dei suoi vent’anni scarsi. Sarà per il viso acqua e sapone, per lo sguardo quasi timido, per il look androgino che la spinge spesso a infagottarsi in vestiti comodi in cui sembra quasi scomparire, per i capelli cortissimi, per la voce esile e gentile di quando parla con qualcuno. La sua maturità artistica, però, è tutta un’altra storia: già da un paio d’anni è considerata una delle più interessanti cantanti e autrici emergenti del Regno Unito, tanto che tra i suoi fan si contano già Billie Eilish, Florence Welch, Michelle Obama, Angel Olsen, Phoebe Bridgers, Wyclef Jean, Lily Allen e molti altri.

Classe 2000, nata a Londra, ma di origini nigeriane, ciadiane e francesi, Arlo è un simbolo per una nuova generazione di musicisti da cameretta, come spesso vengono definiti tutti quei ragazzi che imparano a suonare e a incidere i loro pezzi da soli, in una cabina di registrazione improvvisata nell’armadio: scrive e co-produce le sue canzoni, non si lascia ingabbiare da un unico genere o da un sound prevalente, e soprattutto non ha paura di esporsi ed esprimere tutta se stessa, ad esempio non facendo mistero della sua bisessualità.

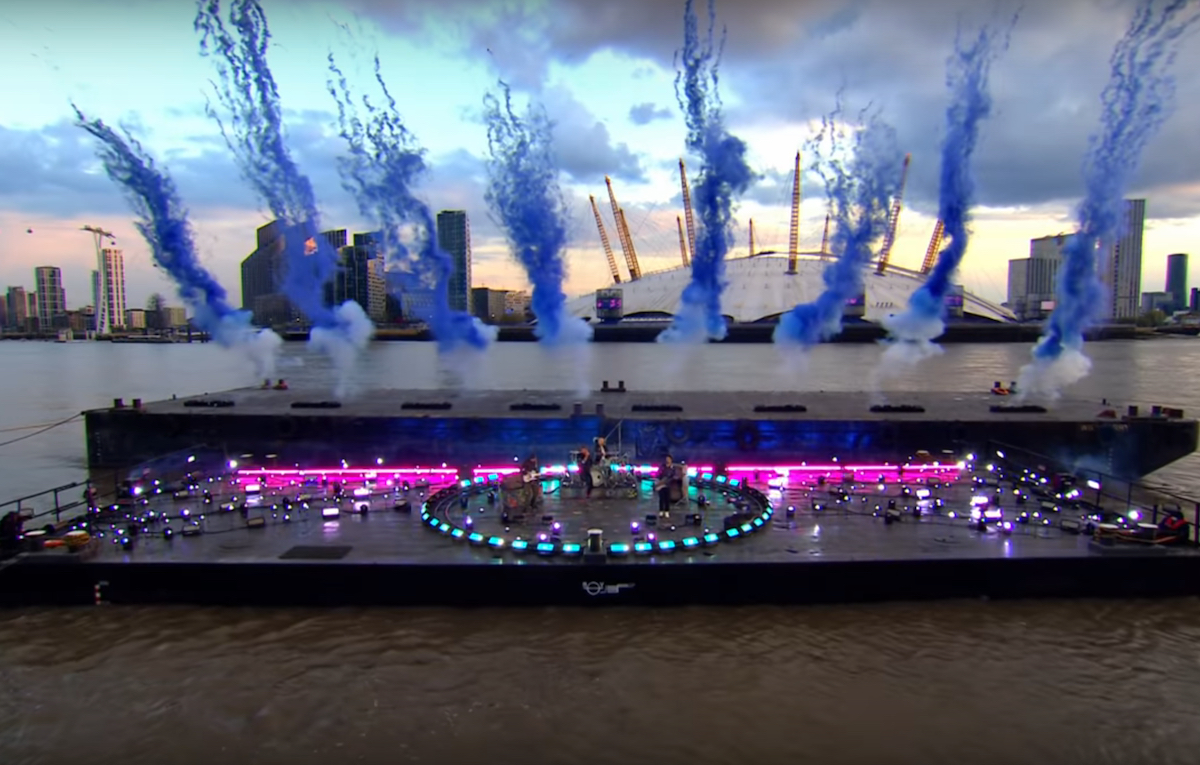

Dopo un primo EP del 2018 incensato dalla critica, Super Sad Generation, e una serie di singoli usciti nel corso dell’anno scorso, finalmente oggi ha pubblicato il suo primo e già attesissimo album ufficiale, Collapsed in Sunbeams. Il suo unico, grande rimpianto, racconta, è quello di non poterlo suonare dal vivo: «Adoro essere sul palco, non esiste nulla di simile: è la cosa che mi è mancata di più in questi mesi. Le mie canzoni sono fatte per essere condivise, e sarà meraviglioso poterlo fare di nuovo in sicurezza, un giorno».

Prima ancora di scrivere canzoni, hai cominciato con le poesie. Cosa ti ha spinto a passare alla musica?

Scrivere canzoni è una cosa che mi è capitata quasi per caso, sinceramente. Nel periodo in cui ho imparato a suonare la chitarra sono usciti degli album davvero importanti per me, come 6 Feet Beneath the Moon di King Krule, Channel Orange di Frank Ocean e Doris di Earl Sweatshirt, e mi avevano ispirato a fare un tentativo: tutti quegli artisti sembravano così unici e liberi nel loro approccio alla musica. I primi demo che ho registrato erano essenzialmente solo delle parole recitate, un flow che andava sul beat, perciò la transizione tra la poesia e le canzoni vere e proprie è stata molto graduale. Scrivo ancora in entrambe le forme, però, perciò si può dire che le due cose siano interconnesse, per me.

Hai scritto il tuo primo EP Super Sad Generation tra i 16 e i 18 anni: di solito associamo l’adolescenza alla gioia e alla spensieratezza delle nuove esperienze, ma le tue erano atmosfere piuttosto malinconiche…

Posso parlare solo per me e per alcuni dei miei amici, ma gli anni dell’adolescenza sono quelli in cui fai esperienze che sono sì euforizzanti, ma anche dolorose: i primi baci, i primi litigi esplosivi, le prime ansie e angosce. Penso che nessuno lo viva come un periodo del tutto gioioso, e personalmente, soprattutto quand’ero un po’ più giovane, scrivere canzoni era un modo per processare i sentimenti più difficili. Quando ero felice, ero felice e basta, non avevo bisogno di fare nient’altro.

Foto: Alex Kurunis

Sei sui radar degli ascoltatori più attenti da un bel po’: perché aspettare così tanto per pubblicare il tuo primo album ufficiale?

Volevo prendermi del tempo. Per me era importante avere modo di far decantare le idee, ponderare bene i messaggi che volevo trasmettere con questo primo lavoro, creare una palette sonora. Un album è un’opera importante e dev’essere coerente, e non ti ricapiterà mai più di pubblicare un disco d’esordio, perciò volevo essere sicura che fosse considerato con la dovuta attenzione.

A proposito di palette sonora, hai raccontato di essere cresciuta ascoltando la collezione di dischi jazz di tuo padre. Come si sono evoluti i tuoi gusti musicali, con il tempo?

La libertà del jazz mi ispira ancora oggi: adoro che sia un genere così coraggioso e sperimentale, che vive di momenti e istinti e improvvisazione. Al momento ascolto veramente di tutto, sul serio: ad esempio, oggi ho sentito Dirty Computer di Janelle Monáe, un album strumentale ambient intitolato A Little May Time Be di Anne Laplantine e We Are Family delle Sister Sledge. Divoro anche roba come quella di James Blake, SZA e Mulatu Astatke.

Come funziona per te il processo di scrittura?

In genere scrivo a casa, oppure in un Airbnb. Sono più ispirata in ambienti confortevoli e intimi, dove posso accendere candele, avere accanto i miei cristalli energetici e cucinare da sola i miei pasti. I testi sono tutti miei, ma per le produzioni collaboro anche con altre persone, e avere accanto qualcuno di cui mi fido mi rende ancora più sicura di ciò che mi piace e di ciò che voglio dire.

Tra l’altro uno dei tuoi collaboratori più stretti ha un nome italianissimo, Gianluca Buccellati.

È un produttore e polistrumentista, ha origini italiane ma è cresciuto a New York. Ci siamo incontrati nel backstage del festival British Summertime, grazie a un amico comune. Ho avuto immediatamente l’impressione che mi capisse al volo e abbiamo passato l’intera estate del 2019 a lavorare a un sacco di canzoni, ad ascoltare i Velvet Underground, a ballare al sole e a bere birra al Crown, il nostro pub preferito di North London.

Cosa significa per te il titolo Collapsed in Sunbeams (letteralmente “collassata in raggi di sole”, nda)?

È una frase tratta dal libro Della bellezza di Zadie Smith, una delle mie scrittrici preferite di sempre. Per me è un’immagine davvero dolceamara, che immortala l’idea di una persona sopraffatta dall’emozione, che si tratti di malinconia o euforia. È anche un modo per ricordare a me stessa che il sole ha un’energia guaritrice: tutto sembra un po’ più facile quando senti i suoi raggi che ti riscaldano la nuca, e la maggior parte delle storie che racconto nell’album sono ambientate nel corso di un’estate londinese.

Foto: Alexandra Waespi

Oltre a Zadie Smith, tra le tue influenze hai citato anche gli Strokes e Nas. Riferimenti molto lontani da te, anagraficamente parlando.

Vedo parecchi legami tra la musica che faccio io e l’hip hop: sono ossessionata dai campioni un po’ distorti e dallo storytelling sincero che pervadono un lavoro come Illmatic. C’è un calore, nelle strumentali di quel disco di Nas, che mi ispira tantissimo. Per quanto riguarda gli Strokes, invece, li amo alla follia, soprattutto l’album Is This It?. C’è qualcosa nella voce di Julian Casablancas, uno strano mix di letargia e intensità, e adoro che la produzione sia un po’ grezza, perché suona pura, non filtrata. I loro ritornelli, poi, sono pazzeschi.

E in effetti gli arrangiamenti di alcune canzoni (Too Good, Hope, Just Go) hanno un che di pop-rock di fine anni ’90/primi anni ’00.

È vero. Amo molto gli anni ’90 in termini di sound, soprattutto album come OK Computer o The Bends dei Radiohead, The Miseducation of Lauryn Hill, Endtroducing di Dj Shadow, The Low End Theory degli A Tribe Called Quest, CrazySexyCool delle TLC. Ho saccheggiato tutti questi lavori a più livelli: volevo che le melodie del mio album suonassero familiari, che ci fosse un’enfasi sulle idiosincrasie delle batterie, e quel senso di struggimento adolescenziale ed emotività impetuosa che puoi sentire in dischi come quelli di Alanis Morissette o dei Nirvana.

Una curiosità. Da sempre, molti tuoi brani contengono nel titolo nomi propri di persona: George, Sophie, Angel’s Song, For Violet, Eugene. Perché?

Molte sono dedicate a persone che conosco, altre volte ho scelto il nome perché suonava bene, o casualmente. Ma ogni personaggio descritto in queste canzoni esiste realmente, anche quando li ho resi irriconoscibili. Crea un senso di intimità, un po’ come se l’ascoltatore si trovasse a sentire per caso la conversazione tra me e un amico, o leggesse una lettera indirizzata a qualcun altro. Ho sempre scritto brani molto personali e amo cantautrici come Adrienne Lenker: anche lei usa molti nomi nelle sue canzoni, e la trovo una cosa molto tenera.

A proposito di altri artisti, hai già dei fan super famosi: come si sente una persona apparentemente timida e introversa come te a sapere che personaggi così importanti ascoltano i tuoi brani?

È surreale, ma mi scalda il cuore, perché sono tutte persone incredibili, che fanno un lavoro importante e unico. Ma non credo di essere una persona davvero introversa o timida, comunque. Sicuramente sono introspettiva, ma allo stesso tempo nel profondo sono una performer: mi piace essere al centro dell’attenzione, ma è senz’altro importante essere circondata dalle persone giuste, per rimanere umile e coi piedi per terra.

Tra le altre cose sei anche ambasciatrice di CALM, un ente che sensibilizza le persone sull’importanza della salute mentale. Perché hai così a cuore questa causa?

Molti dei miei amici hanno avuto problemi simili, e quando ero più giovane ho anche perso qualcuno che mi era molto vicino a causa di questo. Tutto ciò ha decisamente acceso in me il desiderio di fare luce sul problema, e aiutare le persone a superare i momenti più bui e difficili. Voglio usare i mezzi che ho per indirizzarle verso risorse che possono essere di supporto in queste fasi, e spero che tutto questo possa essere d’aiuto e di stimolo perché si prendano cura di se stesse e della loro psiche.