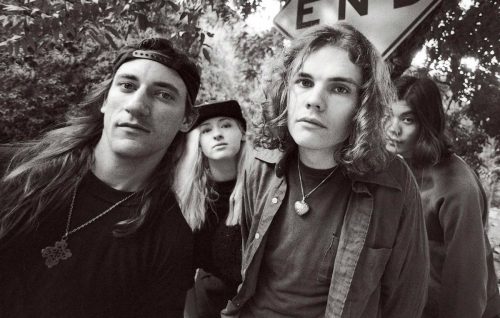

Prima di Nevermind, Ten, Badmotorfinger e Dirt, c’è stato Gish. Affermare che il debutto del 1991 degli Smashing Pumpkins sia stato il primo album della rivoluzione alternative rock sarebbe troppo (Jane’s Addiction, Pixies, Nirvana o Mudhoney potrebbero avere qualcosa da ridire), eppure quel disco rappresenta un passaggio storico fondamentale. In un’epoca in cui la maggior parte dei dischi indie faticavano a uscire da una ristretta cerchia di appassionati, Gish è entrato nella Billboard 200 e ha conquistato Nuova Zelanda e Australia.

Eppure l’impatto di Gish è sempre stato sottovalutato, forse perché il pubblico di MTV ha scoperto i Pumpkins con Siamese Dream, nel 1993, parecchio dopo l’esplosione sul canale di Nirvana e Pearl Jam. In pochi avevano realizzato che quello è stato il disco indie rock più venduto nella storia fino a Smash, l’album del 1994 degli Offspring.

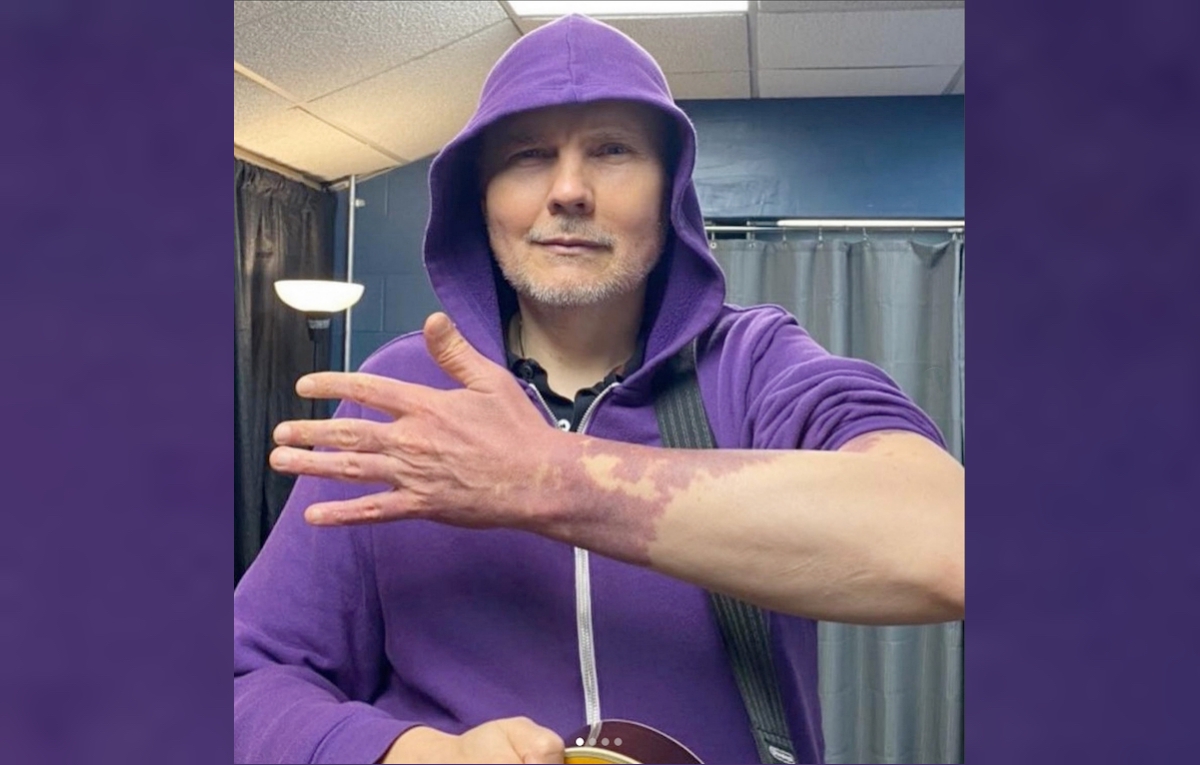

Gish ha compiuto 30 anni e noi abbiamo chiesto a Billy Corgan di parlarci del disco e delle session agli Smart Studios di Butch Vig, del peso dell’LSD sulla musica e dell’influenza dell’album. Abbiamo anche approfittato dell’occasione per chiedergli di Cyr, il disco del 2020 dei Pumpkins, e dei piani futuri del gruppo, che includono il seguito di Mellon Collie and the Infinite Sadness e il ritorno in tour dopo due anni di pausa.

Da te dovrebbero essere le 8 e mezza del mattino. Non pensavo che avresti fissato l’intervista così presto. Sei un tipo mattiniero?

Oggi mi sono svegliato alle 5 e mezza.

Wow. Come mai?

Sto scrivendo per il wrestling. Sta per uscire una cosa in pay-per-view, sono dieci episodi. Ci ho lavorato fino a poco fa.

Iniziamo da Gish. Com’è realizzare che il disco è uscito trent’anni fa?

Assurdo, non sembra passato tanto tempo. Ricordo che quando mia nonna mi raccontava le storie della sua vita, diceva sempre la stessa cosa: «Non sembra passato tanto tempo». Quand’ero un ragazzino, trent’anni sembravano una vita intera. Adesso invece mi guardo indietro e non sembra passato poi così tanto tempo. Riesco ancora a vederci allo Smart con Butch. Ricordo la posizione della batteria, tutto, come se fosse successo un anno fa. È assurdo. So che sono passati davvero trent’anni, ma fatico ad accettarlo.

Gish viene raccontato come il piccolo disco indie che ha anticipato Siamese Dream. In realtà è stato un successo enorme. Credi che dipenda dal fatto che quei pezzi non fossero su MTV? O è l’uscita di Ten e Nevermind, qualche mese dopo ad averne oscurato la memoria?

Non solo è stato oscurato, ma la gente tende a sottostimare l’influenza di quel disco. Ricordo di averne parlato con Eddie Vedder alla fine del 1991, quando eravamo in tour con i Red Hot Chili Peppers. Mi ha detto che Gish ha avuto un’influenza importante sul loro primo album. Nel corso degli anni un sacco di altre persone mi hanno detto la stessa cosa, quel disco ha cambiato il loro modo di vedere la chitarra e le incisioni in studio.

Ovviamente, l’album ha influenzato il modo in cui è stato registrato Nevermind. Ha influenzato i futuri Queens of the Stone Age. Ricordo che Josh Homme mi ha parlato dei Kyuss, la band in cui suonava prima dei Queens, e ha detto che Gish è stato il disco che gli ha fatto capire certe cose. Ma è vero che è stato messo un po’ da parte, perché ovviamente quello che è successo dopo è stato davvero rivoluzionario. Poi è arrivato Siamese Dream e molti l’hanno visto come il nostro momento di svolta.

Ma quello che dici è vero, è stato un grande successo. Così grande che l’azienda che possedeva l’etichetta per cui è uscito, all’epoca Virgin Records, voleva ripubblicarlo con Virgin. Volevano approfittare del boom delle altre band.

Avete registrato il disco in un periodo in cui le grandi rock band in America erano i Warrant e i Poison. Pensavate davvero che in un panorama del genere quell’album avrebbe potuto raggiungere un pubblico tanto vasto?

Noi eravamo concentrati sul nostro mondo. Se riuscivi a fare sold out in un club come il Metro di Chicago, che conteneva un migliaio di persone, allora stavi facendo qualcosa di importante. È lì che vedevamo i My Bloody Valentine e gli altri artisti che ci piacevano. Parlo di band che mi piacciono molto e che la storia ha messo in disparte, come i Loop o gli Screaming Blue Messiah. In quel periodo c’erano un sacco di band valide, un po’ shoegaze, come i Cocteau Twins e i Clan of Xymox. All’epoca la nostra aspirazione era suonare al Metro. Se eri davvero grosso potevi fare il Riviera Theater, che teneva 2500 persone. Il nostro ecosistema era questo.

Butch Vig ha ovviamente avuto un ruolo decisivo. Dal tuo punto di vista, quali sono stati i contributi più importanti?

Butch è un batterista, quindi ha subito legato con Jimmy Chamberlin, anche per quanto riguarda il suono. Avevano un’affinità naturale, parlavano la lingua dei batteristi. Butch è stato il primo… accolito? Non so qual è la parola giusta. È stato il primo a credere davvero nelle capacità di Jimmy. L’ha capito subito. Butch registrava sempre batteristi indie, poi è arrivato Jimmy. Lui era entusiasta. Il modo in cui Jimmy suonava era perfetto per il modo di registrare di Butch. Forse è per questo che quando penso a Gish, penso al suono della batteria.

So che è stato molto duro durante le registrazioni delle parti vocali, ti chiedeva di rifarle all’infinito. Immagino che col senno di poi avrai capito che lo faceva solo per tirare fuori il meglio da te, ma dev’essere stato frustrante…

Butch mandava segnali contrastanti. Da una parte parlava sempre delle sue brutte esperienze discografiche, di come i produttori lo torturavano. Non farò nomi, ma era ferito da quello che gli era successo quando le band in cui suonava avevano firmato per una major. Poi però mi chiedeva di fare le stesse cose. Era strano.

Adesso, ovviamente, nell’era di Pro Tools, capisco che Butch voleva raggiungere un livello di omogeneità di performance raggiungibile solo con il duro lavoro. All’epoca però non avevo alcuna esperienza. Mi dicevo: «Se devo cantare questo pezzo quaranta volte, mi sa che non sono così bravo».

Era il tuo primo disco ed eri molto giovane. Immagino ti sentissi lontano dalla tua comfort zone.

Sì, Butch era fissato con l’intonazione, sia degli strumenti che della voce, e con il suonare a tempo ad altissimi livelli. Io non avevo mai suonato così, nemmeno Jimmy. Fare il disco in quel modo ci ha fatto capire che la natura percussiva del nostro suono poteva esprimersi solo attraverso la precisione. Ci ha messi su una traiettoria precisa. Quando siamo riusciti a farcela, ci ha chiesto ancora di più. Sembrava quasi una droga. Continuava ad alzare l’asticella.

È il segno di un gran produttore…

Sì. La gente ha un atteggiamento nostalgico per quel periodo. Eravamo in studio con un tizio che era praticamente sconosciuto e lo eravamo pure noi. Insomma, faceva roba per la Sub Pop. Sapevamo che aveva lavorato con i Nirvana e loro erano sulla cresta dell’onda. Stava succedendo qualcosa, ma nessuno sapeva cosa. Ricordo un incontro con l’etichetta, un tizio… credo fosse Donnie Ienner, all’epoca gestiva la Sony. Mi ha chiesto chi volessi come produttore. Era prima che firmassimo con un’etichetta. Io ho fatto il nome di Butch Vig, e lui ha risposto: «Chi? Cos’è un Vig?».

Ricorda che eravamo in studio con lui quando ha ricevuto la telefonata per fare Nevermind. Era nella stanza accanto. Sentivo quello che diceva. È tornato da noi e ci ha detto dell’offerta. Sembrava triste, volevano che lavorasse a qualcosa a cui lui non voleva lavorare. Non si fidavano di lui perché non era famoso. Anche se Kurt voleva che ci fosse lui in regia, l’etichetta voleva affiancarlo con un nome più conosciuto. Ovviamente non è successo, Butch ha prodotto il disco da solo, e poi gli hanno comunque tolto il mix, che è stato fatto da Andy Wallace.

Succedevano un sacco di cose, non solo a noi ma a tutta la scena, quindi anche a Butch. È facile guardare indietro e pensare che fosse tutto fantastico. All’epoca, in realtà, era tutto precario. Nessuno ci garantiva nulla.

La mia ipotesi è che le major non capivano che quel tipo di musica poteva raggiungere un grosso pubblico. Forse gli sembrava di nicchia e volevano cambiarla per venderla.

Non cè un’ipotesi, te lo dicevano in faccia. Andavi alle riunioni e ti sentivi dire: «Questa roba non vende». Sto parafrasando, ma la frase era più o meno questa: «Sappiamo che sta succedendo qualcosa e vogliamo farne parte, ma non crediamo che diventerà davvero grande, cosa siete disposti a fare perché succeda?». Noi sollevavamo le spalle e rispondevamo: «Non sappiamo di cosa state parlando».

Non vi sareste mai messi a scrivere una Cherry Pie. Facevate a modo vostro.

Proponevano di tutto: «Siete disposti a lavorare con un altro autore?». Facevano nomi che avrebbero distrutto la nostra credibilità. Poi è arrivato il momento in cui le cose sono iniziate a cambiare: «Ok, ti lasceremo lavorare con un Butch Vig, Kurt, se è quello che vuoi davvero». C’era un sacco di scetticismo. Era come se dicessero: «Ma che è questa roba? Perché non possiamo inserirli nel nostro sistema, usando i soliti nomi e le solite persone?».

È più semplice spiegare cosa voglio dire parlando di Nevermind. Kurt dice all’etichetta che vuole Bitch Vig. Loro cercano di piazzare un altro. Non succede. Butch fa il disco. Butch fa il mix. Loro lo fanno rifare a Andy Wallace, perché era famoso. Non so se te lo ricordi, ma Kurt disse di aver scelto Andy perché aveva fatto gli Slayer.

Il punto è che cercavamo tutti di entrare dalla porta sul retro, diciamo così. Le etichette hanno seriamente sottostimato quello che stava succedendo. E per tornare alla nostra situazione, noi eravamo sotto il gruppo Virgin, ma non volevano che Gish uscisse con la Virgin. Ci hanno dato un budget modesto, volevano che ci facessimo le ossa e ci hanno messo all’angolo con un produttore sconosciuto per fare un disco che secondo loro sarebbe stato poco di successo. Ci stavano posizionando per quello che pensavano avremmo fatto in futuro. Poi i nostri dischi hanno iniziato a vendere di brutto e hanno iniziato a pensare: «Forse sta succedendo qualcosa». Mentre cercavano di decidere le prossime mosse è arrivato Nevermind, poi il disco dei Pearl Jam. E nel giro di poco è cambiato tutto.

Vorrei parlare di alcune canzoni del disco. Hai detto che Rhinoceros ha cambiato il tuo modo di scrivere. Puoi spiegarmi perché?

Cercavo di trovare un equilibrio tra sensualità, grazia e la roba shoegaze che ci piaceva, come i Cure, Siouxsie and the Banshees o i My Bloody Valentine. Dall’altra parte c’era quello che chiamavamo classic rock e che ancora nessuno definiva grunge.

È la cosa che metteva in crisi gli autori indie degli anni ’90. Parlo dei Black Sabbath e dei Led Zeppelin. Se pensi all’accoglienza ricevuta dai Soundgarden, sembravano una presa in giro della musica heavy, basata sui riff. La suonavano anche loro, ma non erano altrettanto seri o stupidi. Chris Cornell scriveva canzoni come se ammiccasse a idee idiote. Era come se stessero dicendo: «Sì, stiamo suonando questa stupida roba».

Noi cercavamo un equilibrio tra quello che ci sembrava rock idiota e la roba che ci piaceva e che arrivava dal Regno Unito, che in qualche modo collegavamo con i Beatles. E una canzone come Rhinoceros rappresentava quell’equilibrio, potevamo essere meravigliosi, belli, psichedelici e poi cambiare, essere heavy e fare un assolo. All’epoca la gente si domandava che diavolo stessimo facendo. Non riuscivano a capirci perché quei mondi erano separati. Nella loro testa erano estetiche incompatibili. Sicuramente non era così commercialmente.

Anche il riff di Siva rappresenta un momento importante…

È la prima volta in cui ho pensato di potercela fare davvero. Con “farcela” voglio dire mettere insieme tutte quelle idee in un singolo pezzo. Era heavy, ma anche sensuale. Mi dava la stessa sensazione che provavo ascoltando la musica indiana sotto LSD. C’era una certa musicalità, un modo di tirare le corde. Non so spiegarlo meglio, ma volevo un’atmosfera psichedelica anche suonando col volume a 11. Ci abbiamo messo un po’ per capire come fare.

Anche quando il grunge è esploso, ci trattavano come outsider perché il nostro approccio non era così ovvio per chi veniva dal rock. Se pensi ai momenti più importanti dei primi anni del grunge, sembrava quasi che le band stessero esorcizzando qualcosa. Tipo: «Sappiamo che suoniamo un certo tipo di rock, ma non lo prendiamo troppo seriamente e non dovreste farlo neanche voi». Noi invece l’abbiamo fatto e ci hanno tirato addosso un sacco di merda.

In Daydream, invece, sento l’influenza dei My Bloody Valentine, anche se rielaborati a modo vostro…

Sì. Quel pezzo ha una storia divertente. Ci ha permesso di diventare amici dei Valentine. Un giorno, io e Kevin Shields eravamo sul tour bus, da qualche parte, e mi ha detto: «Mi piace quel pezzo, Daydream». Ho risposto: «Giusto visto che l’ho scritto grazie a te» (ride).

Anche il modo di cantare… Era un’epoca fantastica. Ti sentivi libero di provare cose nuove. La cosa più interessante di Gish è che mostra le nostre influenze, ti fa capire chi eravamo prima che il successo ci mettesse pressione. Siamese Dream rappresenta cosa ci è capitato subendo quella pressione. Era come se dicessimo: «Ok, ora dobbiamo davvero capire chi siamo».

All’improvviso eravamo in un posto incredibilmente affollato. Lavorando con Butch non c’era pressione. Attraversavamo la strada per prendere da mangiare, non c’era internet, non c’era niente. Eravamo noi e la Guerra del Golfo in tv. Era un periodo semplice, la scena era piccola. Mi piace il fatto di aver registrato chi eravamo prima dell’esplosione che ovviamente ci ha cambiati, niente è stato più lo stesso.

Sarebbe stato un disco diverso senza la tua esperienza con l’LSD? Ti ha aperto la mente e portato verso nuove idee?

Sì e no. Ascoltavo un sacco di musica psichedelica, persino i dischi trovati nei negozi di seconda mano. Ho fatto scoprire a James Iha un sacco di roba, come i Lemon Pipers. Nel 1989 andavamo in camera mia e ascoltavamo i Lovin’ Spoonful. Insomma, la psichedelia era già nel mix. L’LSD, invece, ci ha dato la sicurezza necessaria per provare quelle cose e camminare sul filo del rasoio.

Ti racconto una cosa che mi è capitata. Ero orgoglioso di aver fatto un disco, ci avevo lavorato duramente. Così ho dato la prima copia a mio padre. Lui era un grande musicista, il mio idolo. Sono andato da lui ed ero nervoso, aspettavo la sua reazione perché sapevo che era incredibilmente critico. Ha fatto solo un commento: «Avete spaccato un po’ di capelli in quattro», che nella lingua dei Corgan vuol dire: «Hai fatto un lavoro interessante di ingegneria genetica mischiando tutte le tue influenze in un disco».

Mi ha fatto un complimento, ma mi ha anche preparato a chi avrebbe detto che non eravamo davvero originali. Senza l’LSD non avrei mai avuto la sicurezza per provarci.

Come ho detto prima, la gente non capiva davvero cosa stessimo facendo. Sottolineo, davvero. Non capivano. Prova a immaginare la scena. Pensa a un pubblico hipster del 1990 in un bar, e ci sono io che suono un assolo. Bastavano per far andare fuori di testa la gente. «Perché siete così aggressivi? A che serve tutto quel volume?». Quello che facevano gli altri gruppi andava bene, ma noi li mettevamo a disagio perché eravamo troppo classic rock. Per loro c’erano troppe influenze dei Boston o dei Queen. Ne erano spaventati.

Com’è che hai deciso di titolare l’album col cognome dell’attrice Lillian Gish? C’è un legame con la musica?

Ho un ricordo remoto nel tempo. Sono io che parlo con mia nonna, era molto piccolo e lei mi raccontava com’era stato crescere nelle campagne del Kentucky. Era nata nel 1911 e di auto non ne avevano. Viveva in una fattoria e quando doveva andare in città lo faceva con cavallo e calesse. Ora, immagina la scena: mia nonna che nel 1920 prende il calesse perché in città è arrivata in treno una star del cinema.

Quella star era Lillian Gish. Mia nonna la vide sul treno. Ho scoperto poi che i divi del cinema giravano il Paese in treno. Si fermavano alla stazione, salutavano, si facevano fotografare, restavano cinque minuti e ripartivano. Il ricordo di mia nonna che vede su una carrozza Lillian Gish, che nel 1920 era una delle massime star mondiale del cinema, mi si è impresso nella memoria, così come il contrasto fra la vita da star e quella di una ragazzina cresciuta letteralmente su un pavimento in terra.

Me l’ha raccontato quando avevo tipo 10 anni e non l’ho più dimenticato. Cercando un titolo per l’album me ne venivano solo di pomposi. Non mi sembravano adatti. Un giorno è emerso dall’inconscio Gish. Mi piaceva perché nessuno sapeva che cosa significasse, tranne me.

Tutto qui. Non ho detto il titolo alla band fino all’uscita del disco. Non volevo che lo contestassero. «Spiace, ma ormai è uscito».

Tornando al presente, com’è che dopo Shiny and Oh So Bright fatto nel 2018 con Rick Rubin hai deciso di produrre il disco da solo e metterci tutti quei synth?

Per un duplice motivo. A Rick piace lavorare velocemente. A noi l’idea piaceva, volevamo fare una sola canzone e io ho la tendenza, come dire, a impantanarmi. Dopo averlo pubblicato mi sono detto che era il momento di fare un disco nel modo in cui eravamo abituati a farlo. Ovvero: passare un sacco di tempo a prepararlo e a registrarlo.

In quanto ai synth per me è una scelta binaria. Cercherà di dirlo in modo diplomatico. Vedo che molti musicisti miei contemporanei fanno musica come l’hanno sempre fatta, eppure vengono accolti come artisti contemporanei e loro stessi non la percepiscono come musica del passato. Al contrario, dopo aver fatto musica chitarristica per una decina d’anni, vedo che molti trovano nella mia riferimenti al passato, cose che io non vedo. Credo sia un modo un po’ pigro di criticarmi: «Ecco, usa le chitarre, è musica vecchia». Perciò mi sono detto: farò musica moderna come facevo musica moderna del 1993. Non rinnego nulla, l’album a cui sto lavorando ha dentro un sacco di chitarre, ma all’epoca non volevo essere spedito al cimitero della storia. Se fai A, sei pigro. Se fai B, non è appropriato.

Sapevo che fare un disco più contemporaneo avrebbe diviso in due la fanbase, ed è quello che è successo. Ma col tempo la gente ha iniziato ad apprezzarlo. Nelle recensioni le reazioni sono state forti, ma almeno non sono state interamente negative, come succede di solito. Era da dieci anni che non entravano in una posizione così alta in classifica. Ora abbiamo stiamo facendo un disco di 33 canzoni che comprende tutto: chitarre e sound contemporaneo. Sappiamo che dobbiamo lottare. Nessuno ci dà nulla gratis. Ma non posso far finta che i musicisti della mia generazione non stiano facendo guitar music tradizionale e che sia accolta come se fossimo ancora nel 1995. È stupefacente.

Dev’essere stato frustrante fare il disco e non potere andare in tour.

Sì o no. Siamo nella fase in cui dobbiamo ancora dimostrare di essere in grado di fare musica nuova sul palco. Una parte della nostra fanbase vorrebbe rivivere il 1993. Ci stiamo allontanando da questa concezione, soprattutto da quando James è tornato a suonare con noi negli ultimi anni. Ce n’è voluta per far capire che c’era tanta nuova musica da fare e suonare. Non so se sto rispondendo alla tua domanda, diciamo che da una parte c’è il fatto di essere stato l’unico membro originale per un sacco di tempo, e per questo sono stato criticato, e dall’altra tornare con tre quarti della formazione originale, fare grandi tour e sold out, essere headliner ai festival, fare le cose che un gruppo del genere fa. E intanto cercare di far capire a quanta più gente possibile che siamo in grado di fare musica adatta a questo secolo. È una lotta, ma non molliamo, perché è quel che siamo.

A che punto è il seguito di Mellon Collie?

Sono a metà. Ho registrato circa 16 pezzi. Le parti di batteria sono finite. Ci aspettiamo di chiuderlo più o meno per la fine dell’anno. È un po’ folle (ride). C’è di tutto, ma è senz’altro nella tradizione di Mellon Collie e Machina. In realtà è il seguito di entrambi i dischi.

Quindi non si chiama Mellon Collie 2 o qualcosa del genere…

Sarebbe troppo kabuki, come diciamo nel wrestling. Dovremmo titolarlo Rat In a Cage 2. Ha un nome suo. È la terza parte di una trilogia di storie che iniziano col personaggio di Zero. È per questo che indossavo quella maglietta. In Machina sono diventato Glass. E ora c’è la terza iterazione del personaggio.

Avete pensato a un tour in cui suonare i brani di tutti e tre i dischi?

Sarebbe fantastico. Abbiamo un tour in programma e un altro per i 25 anni di Mellon Collie. Non suoneremo solo il disco, sarà una serata immersiva. Questo perché all’epoca di Mellon Collie abbiamo pubblicato 57 canzoni in due anni. Ci sarà una scaletta basata su quel periodo, ma in versione aggiornata, come ha fatto Roger Waters con The Wall. Quello spettacolo mi ha aiutato a capire come fare questa cosa in una cornice contemporanea. Poi è arrivato il Covid ed è stato tutto messo da parte.

C’è ancora gente che si chiede se faremo davvero il tour. Forse quel momento è passato, forse non importerà a nessuno se sarà nel 26esimo anniversario. Ci sta bene celebrare i nostri successi. L’importante è che sia a modo nostro. Almeno, per me è così. Mi sono preso un sacco di insulti per aver detto che non volevo suonare i vecchi dischi quando lo facevano tutti. Non è che non volessi suonare la mia vecchia musica. Non volevo farlo in quel modo.

A proposito di tour, a settembre farete alcuni festival. Farete un tour vero e proprio in quel periodo?

Non lo so. È questo il punto. Stiamo cercando di capire quando torneremo al lavoro. Al momento siamo occupati con le registrazioni e lo saremo per tutto l’anno. Cercheremo di finire questo disco. Gran parte delle date che vedi in giro sono quelle rimandate dall’anno scorso. È un po’ strano. Tutti i discorsi sul tour sono rimandati al prossimo anno, c’è tanta trepidazione nel settore perché non sappiamo cosa succederà. Ovviamente, i sold out ai festival sono un bel passo in avanti, la gente vuole tornare ai concerti e divertirsi. Noi non abbiamo ancora un’idea chiara di cosa faremo.

Posso chiederti se sei vaccinato?

Non parlo di certe cose.

Capisco. Cambiando discorso, hai detto che è da poco che hai imparato a bilanciare il passato con il presente. Come ci sei riuscito?

Percepivo il passato come una pietra appesa al collo. Non tanto per quello che la gente voleva che facessi, ma perché mi sembrava che lo usassero come un manganello. Mettiamola così: se nessuno dà credito al tuo lavoro nel momento in cui lo fai, è ben strano ricevere quel credito anni dopo, chiedendoti di conformarti alla vecchia musica.

Non farò nomi, sono stato criticato duramente dalla scena hipster, ma poi vedo che considerano un disco come Siamese Dream «una apoteosi». È un gran complimento, ma quello stesso pubblico fu molto negativo all’epoca dell’uscita del disco. Insomma, ho dovuto accettare il passato, anche se non nella mia versione, e viverlo serenamente. Bisogna che le persone godano le cose per quello che sono. Non devi però lasciare che controllino la tua storia. Va trovato un equilibrio.

Fare figli è stato un altro fattore. Sono un genitore attempato, i miei figli hanno solo 5 e 2 anni e vorrei che crescendo mi vedessero in pace con la vita. Credo che sia il modo migliore per far loro capire che ho fatto degli errori e che sono riuscito ad andare avanti ed essere felice. Ce l’ho fatta liberandomi dell’amarezza per quello che non è successo o che doveva succedere.

Con mio padre è andata così. Lui era amareggiato per quello che aveva vissuto nell’industria discografica, mi ha gettato quelle esperienze addosso e mi ha costantemente avvertito: «Si prenderanno tutti i tuoi soldi». Diceva le cose assurde che dicono i genitori dopo una brutta esperienza. Non so se ho risposto alla tua domanda, ma sono riuscito a far pace col passato.

La cosa più strana di tutta questa faccenda è che hai a che fare con i ricordi delle persone e non con la realtà. Abbiamo iniziato l’intervista parlando di Gish. Io so quant’è stato importante. L’ho visto. Ero testimone. Ho visto l’onda sollevarsi, così come la band. Poi venti o trent’anni dopo ho visto certa gente comportarsi come se non fosse mai successo. Strano.

È per questo che dico che tutta questa storia ha a che fare con la memoria. Ma vedo anche che molti cercano di riscriverla per convenienza. Lo vediamo ogni giorno nella politica. Non dovrebbe sorprendere nessuno che succeda anche nella musica, ma è interessante vedere chi prova a riscrivere la storia, sembra davvero comodo.

I veri fan, però, sanno la verità.

Non ne sono così sicuro. Mi piace dire che viviamo nell’era della post verità.

Per concludere: hai idea di quando potrebbe uscire il nuovo disco?

Speriamo di pubblicare un singolo entro la fine dell’anno. Sumerian, la nostra etichetta, sembra aperta all’idea. Credo che aspettino di capire cosa succederà alla musica. È un progetto enorme, 33 canzoni, è come muovere una piccola armata.

Il vostro ultimo concerto è stato quasi due anni fa. Sono sicuro che non vedi l’ora di tornare sul palco, a settembre.

Senz’altro. Ho avuto tanto tempo per riflettere su cosa significhi davvero stare su un palco. La gente mi chiede se mi manca. È così, ma non nel modo in cui pensano loro. Mi manca fare quello che facciamo, diciamo così. Ho una mentalità da atleta. Se puoi esibirti ai massimi livelli, allora il bello è condividerlo con gli altri. Ci abbiamo messo tanto tempo a capire cosa vogliamo, distinguerlo da cosa vuole il pubblico.

Abbiamo trovato un equilibrio ed è per questo che attorno alla band ci sono vibrazioni positive. Ma è strano pensare: «Wow, non faccio questa cosa da due anni. Devo rimettermi in forma per suonare a quel livello». Quando sei in giro a suonare, lo fai e basta. Ma avere due anni di pausa è pazzesco.

Questo articolo è stato tradotto da Rolling Stone US.