Dai concerti di Glen Hansard torni leggero e felice, col sorriso sulle labbra. Se ti va bene, per un paio d’ore ti senti parte di una piccola comunità. Lui dice d’essere «solo fortunato, mica sono un grande performer», ma è una balla. In quarant’anni di storia, dalle esperienze come busker ai Frames fino agli Swell Season, ai concerti solisti, le esibizioni di Hansard sono abbracci fraterni che ricordano cos’è il rock: non divismo, ma comunione e comunicazione e un po’ di ironia.

Siccome sta per arrivare in Italia (il 27 giugno suonerà a Bologna, il 29 ai Bari, il 30 a Roma, il 2 luglio a Gardone Riviera, il 3 a Trieste), gli ho chiesto di raccontarmi i cinque migliori concerti a cui ha assistito, quelli che gli hanno cambiato la vita almeno un po’. È anche un modo per parlare di cosa rende memorabile una performance, perché c’incantiamo di fronte a uno che suona e che cosa succede una volta finito un tour, quando si torna a casa e ci si trova a fare i conti con la realtà.

Cominciamo col primo concerto indimenticabile, in ordine sparso.

Leonard Cohen al National Stadium, un posto che conoscevo bene perché mio padre ci andava a tirare di boxe. Dunque è il 1985, io ho 15 anni e quello è il tour di Various Positions, l’album di Hallelujah che ascoltavo di continuo. Ci vado con mio cugino, che ha 18 anni ed è un grande fan. Cohen fa due concerti, una matinée il pomeriggio e uno la sera, noi siamo giovani e andiamo al primo dei due. Siamo in ottava fila e il concerto è pazzesco. Mio cugino però ha scoperto da poco d’essere epilettico e durante Famous Blue Raincoat si eccita a tal punto da avere una crisi. Leonard lo vede e interrompe il concerto: «Il ragazzo sta bene?». Chiamano un’ambulanza che ci porti all’ospedale lì vicino. Mentre stiamo uscendo s’avvicina un uomo. «Se poi state meglio, tornate a vedere il secondo concerto», dice, e ci dà due biglietti per lo show serale.

E poi?

All’ospedale danno a mio cugino una pillola, gli passa tutto, torniamo in tempo per la seconda esibizione. Alla fine del concerto l’uomo che ci ha dato i biglietti ci porta nella cabina dei commentatori e ci dice di aspettare lì. La gente sfolla, noi attendiamo. Dopo un po’ arriva Leonard Cohen, ci stringe la mano, chiede a mio cugino come sta. In quel preciso momento capisco che voglio essere un musicista.

Al di là del fatto che Cohen era un gentiluomo, quel giorno hai avuto il primo assaggio, magari un po’ drammatico, di cosa succede quando un performer sa che tu, puntino in platea, esisti e che anzi un po’ tiene a te. Anche se poi ci sono musicisti come Bob Dylan o come era Lou Reed che di te se ne fregano…

Se ne fottono proprio, ma sono dei geni. Sono performer di un altro tipo.

Tu no, tu ci tieni a comunicare col pubblico.

Ero un musicista di strada, la comunicazione è tutto per me. Il pubblico è metà dell’esperienza.

E cosa influisce sulla buona riuscita di questa esperienza? Il tuo umore, come stai, quanto hai bevuto, se ti sei drogato, il tipo di locale, la reazione della gente, la scaletta? Cosa?

Un insieme di queste cose. Ci sono fatti che magari non vengono presi in considerazione, ma che sono importanti: se hai mangiato bene, quanto sei in forma fisicamente, quanto sei riuscito a dormire. Ma più d’ogni altra cosa contano l’intenzione del performer e quella del pubblico. Ho visto Jeff Buckley salire sul palco esausto eppure tirare giù il locale e sai perché? Perché è stato in grado di capire la situazione, di essere presente nonostante fosse fisicamente a pezzi. Il pubblico vuol vedere qualcosa di reale, vuole la verità, qualcosa che avvenga in quel momento. Quando sia il performer che il pubblico sono in sintonia è come se entrasse nel locale un terzo elemento, chiamala magia se vuoi. Pensaci, la parola concerto vuol dire intesa, armonia: io e voi insieme che facciamo qualcosa di concerto.

Oggi è più difficile trovare questa forma di comunione trovandosi di fonte a un muro di smartphone?

Guarda, c’è stato un periodo in cui la gente viveva i concerti attraverso gli schermi, ma per quel che vedo io le cose sono parecchio migliorate, oggi si tira fuori il telefono per avere un ricordo e poi lo si rimette via, per me ci sta.

Quando ancora non si potevano portare le macchine fotografiche ai concerti, con un amico l’abbiamo nascosta dentro un panino.

Io una volta ho nascosto un microfono nel culo.

Letteralmente?

Letteralmente.

Ah, i bei vecchi tempi dei bootleg… Passiamo al secondo concerto?

Gli AC/DC a Dublino nel 1981 o 1982.

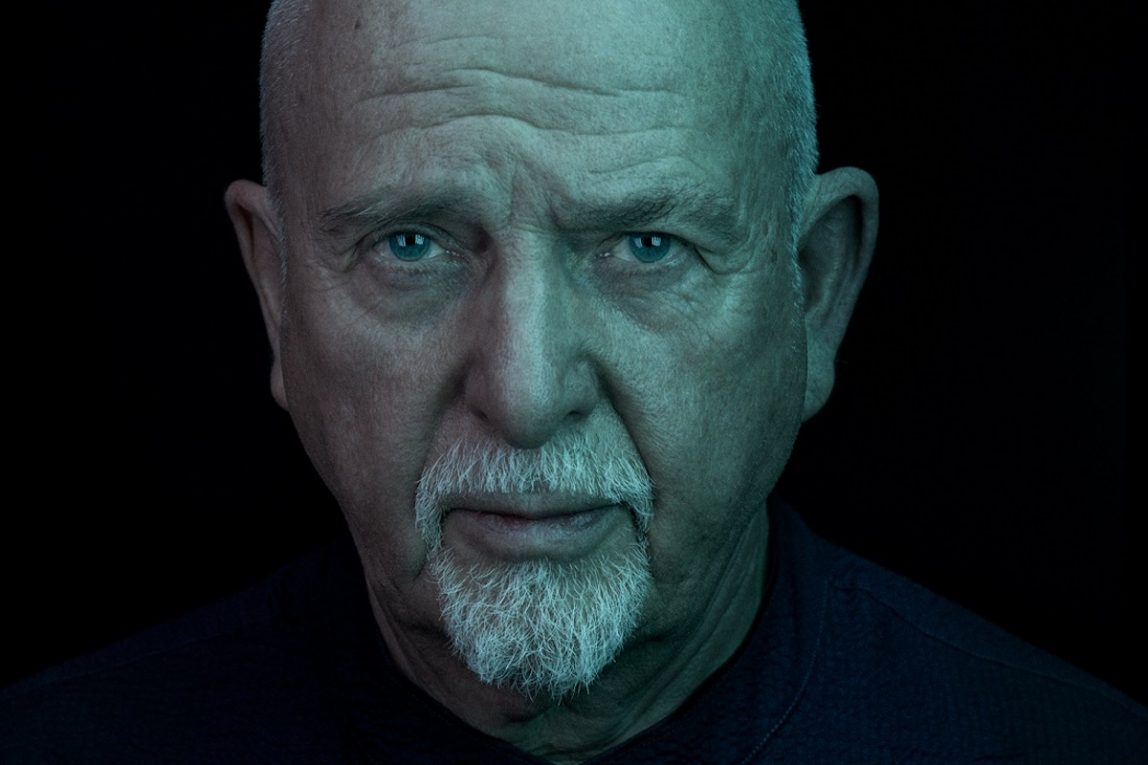

Foto: Luigi Rizzo

Gli AC/DC? Non l’avrei detto.

Per me erano delle divinità. Solo un anno prima io di musica nulla sapevo. Un amico e compagno di classe, un punk fighissimo, mi mostra due spille: una è quella gialla di Never Mind the Bollocks dei Sex Pistols, sull’altra c’è Angus Young degli AC/DC con la chitarra. «Quale vuoi?», mi chiede. Io scelgo quella degli AC/DC, che diventano il mio gruppo preferito, questo per dire quanto casuali sono certe scelte.

Specie a quell’età.

Esatto. E dunque divento un fan di Angus Young tant’è che alla cresima quando il vescovo mi chiede che nome mi voglio dare, qual è il mio confirmation name, non so se conosci il rito, io dico Angus. Il vescovo dice «scelta curiosa» e mia madre gli spiega che «è il tizio con le corna sulla copertina di Highway to Hell».

E il vescovo?

Il vescovo ride. Comunque, gli AC/DC suonano a Dublino, il posto lo conosco perché mio papà ci andava a vedere le corse di cavalli. Ci vado con gli amici, siamo in quattro, ognuno ha la sua lattina di birra. Veniamo da lontano, viviamo nelle case popolari a nord della città a un’ora dal posto. Abbiamo 12 anni e ci sentiamo al settimo cielo al solo pensiero di vedere gli AC/DC bevendoci la nostra bella birra. E invece non ci fanno portare dentro le lattine. Le nascondiamo in un cespuglio ed entriamo. Il concerto è mille volte meglio di quel che pensavo. Gli AC/C sapevano come mettere in piedi uno show. Era un gruppo punk. Sì, facevano punk australiano, non sono mai stati un gruppo heavy metal, era roba da garage band.

E le birre?

Per tornare a casa dobbiamo prendere i mezzi e siamo costretti nostro malgrado ad andarcene prima della fine del concerto. Usciamo, andiamo a rovistare in quel cespuglio e troviamo 20 lattine di sidro. Corriamo verso il bus bevendo tutto quel che riusciamo a ingollare e pensiamo che è la serata più bella della nostra vita.

Magari la serata più bella della vita di un fan corrisponde a un concerto come tanti per l’artista. Noi vi vediamo una sola volta nell’arco di un tour ed è un’esperienza unica. Per voi, che magari rifate la stessa scaletta e dite le stesse battute tutte le sere, è routine. Ecco, come la combatti la routine quando stai sul palco? Come fai a evitare che il concerto sia come la centesima replica di un musical a Broadway?

La verità è che non lo eviti e va bene così, perché la differenza fra un concerto e quello della sera prima, magari con la stessa identica scaletta, è l’energia che porti. Guarda, l’altra sera sono andato a vedere Mavis Staples. La conosco, quindi vado a trovarla prima del concerto e le butto lì: perché non facciamo assieme The Weight? «Vedi, Glen», mi risponde, «facciamo lo stesso set tutte le sere, abbiamo il nostro settaggio, così non facciamo neanche il soundcheck». Poi sale sul palco e, cazzo, è incredibile. Stessa scaletta, concerti diversi, e questo è per via della natura stessa degli eventi del vivo. Non sono dischi: succede qualcosa e un momento dopo quel qualcosa non c’è più. Sali sul palco, suoni per due ore e quel momento svanisce, per sempre. Io i concerti del giorno prima neanche li ricordo.

Ricordi invece l’anno del terzo concerto bomba?

Il 1988 o il 1989 (forse il 1990, ndr). I Pixies al National Stadium, là dove avevo visto Cohen. Pochi giorni prima del concerto prendo la mia prima dose di LSD col mio migliore amico e ci diciamo: andiamo in un negozio di dischi e compriamo la prima cassetta che troviamo. Entriamo e la prima che ci capita per le mani è Surfer Rosa dei Pixies. Manco sapevo chi fossero. La metto sul mio registratore portatile e… (canta Bone Machine, nda)… la musica più incredibile che avessi sentito, roba da non credere. Ho cominciato ad ascoltarli in maniera ossessiva, mi hanno cambiato la vita. Fino a quel momento ero un folksinger e busker che amava Waterboys, Bob Dylan e Neil Young, gente beninteso che ancora adoro, ma quella cassetta mi ha aperto un nuovo mondo. Non potevo credere alle mie cazzo di orecchie. Erano meglio degli AC/DC, che fino a quel momento erano il mio punto di riferimento per la musica con dell’energia punk.

Avresti scoperto i Pixies prima se solo avessi scelto la spilla dei Sex Pistols al posto di quella degli AC/DC…

Eh già, sì… Comunque, io e il mio amico, che fino a pochi giorni prima manco sapevamo dell’esistenza dei Pixies, riusciamo a trovare i biglietti per il National Stadium. Ci sono le sedie, noi siamo in quarta fila, siamo vicinissimi, non ci possiamo credere. I Pixies attaccano a suonare un pezzo di Doolittle e tutte le sedie che il promoter sbagliando aveva piazzato iniziano a volare per aria. Porca troia, ci piovono sedie di acciaio sulla testa… Quella è stata la mia introduzione al punk-rock. Da quella sera, mi si è aperto un altro mondo.

Foto: Stephan Vanfleteren

Un altro concerto memorabile?

Ero coi Frames in cartellone al Rock Am Ring, il grande festival tedesco. Vado a vedere i Sonic Youth, credo fosse il periodo di Murray Street, e mi trovo coinvolto nell’esperienza musicale più violenta, antisociale, meravigliosa, ignorante, melodica, punk, dissonante della mia vita. È stato come vedere Jackson Pollock che fa musica. M’hanno ribaltato. Mi sono innamorato istantaneamente di Kim Gordon e di Thurston Moore. Erano allo stesso tempo belli e incazzosi. Dopo averli visti torno nel backstage a farmi una pisciata. Trovo Jim O’Rourke (che suonava coi Sonic Youth, nda) che piscia vicino a me. Non lo conosco, ma gli dico: «Amico, devo abbracciarti». E lo abbraccio. E probabilmente gli lascio del piscio sui pantaloni.

Ma in definitiva perché hai cominciato a esibirti dal vivo e perché lo fai ancora? È uno strano mestiere questo di salire sul palco, esporti, sperare che la gente ti apprezzi, anzi sperare che la gente venga a vederti, cercare di intrattenerla, fare in modo che provi qualcosa.

Nel 2024 sono 40 anni giusti da quando ho cominciato a fare questo mestiere e posso dire che la motivazione che mi spinge a esibirmi è la stessa di allora: è il bisogno di comunicare, di entrare in connessione non con una sola persona, ma col tutto. E non lo fai perché hai una risposta da dare, ma perché hai una domanda da porre. Non giri il mondo per diffondere il tuo vangelo, lo fai per stare assieme a gente simile a te, che ha come te una domanda nel cuore. C’è qualcosa di antico nel piazzarsi al centro dell’attenzione e cantare, è qualcosa di preistorico, un istinto che ci riporta a quando gli uomini si radunavano attorno al fuoco a sentire storie. È qualcosa di primordiale. Ecco, la musica dal vivo è primordiale. La gente si chiede come si possono spendere 400 euro per vedere un concerto di Taylor Swift. Lo so io il motivo: la gente vuole stare attorno a quel fuoco, ecco perché.

È per trovare una comunità di simili.

È esattamente questo. E quando un concerto è davvero un gran concerto, siamo tutti in concerto con gli altri, in armonia. Per un attimo, siamo una sola cosa. (Canta Karma Police dei Radiohead, nda). “For a minute there I lost myself…”. È così. Lo facciamo perché vogliamo perderci. Perché vogliamo arrivare assieme un livello più alto. Perché vogliamo fermare il tempo.

E per un attimo vuoi bene a tutti, anche al tizio che ti rovescia la birra addosso.

E a quell’altro che ti piscia sui calzoni perché ti vuole abbracciare.

Foto: Luigi Rizzo

Ok, siamo arrivati al quinto e ultimo concerto.

È il primo in assoluto a cui sono stato: i Police nel 1980. Avevo 10 anni, ci sono andato grazie a mio zio. Quand’è finito in prigione m’ha lasciato la chitarra e quindi se ho imparato a suonare è perché lui è finito in galera. Quel giorno mi porta a vedere i Police e li trovo mortalmente noiosi, e la loro musica mi piace eh. Ma è stato comunque un concerto indimenticabile perché ad aprire c’erano gli U2.

Oh cazzo, gli U2 a Dublino nel 1980.

Holy fuck, man. Degli U2 sapevo solo che avevano fatto un disco chiamato Boy che mio fratello aveva e amava, tutto qui. Loro erano ragazzi, noi eravamo ragazzi. Sono saliti sul palco al Leixlip Castle e hanno fatto lo show della vita. A un certo punto Bono si è arrampicato su un tendaggio e scendendo l’ha lacerato, hanno letteralmente distrutto il palco dei Police, che dopo di loro non potevano che risultare noiosi. Gli U2 hanno suonato come se la loro vita dipendesse da quello. E noi giù in platea ci siamo innamorati. Ci hanno preso cuore e anima.

E poi quando finisce tutto che succede? Voglio dire, quando sei in tour vivi in una realtà parallela. Cosa accade quando torni a casa? Ti senti un alieno? Ci metti un po’ a riabituarti alla vita normale?

Guarda, io sono la persona più felice al mondo quando sono on the road e sono la persona più felice al mondo quando sono a casa. Il problema è nei periodi di transizione. Quando sono in giro la mia vita è ben strutturata: so cosa devo fare e a che ora, so che devo tenere puliti i vestiti, che non devo bere troppo sennò canto male, so che devo prendermi cura di me stesso. Quando sono in tour sono felice come un maiale che sguazza nel letame perché capisco la mia vita, una cosa che non sempre succede quando sono a casa.

E quando torni dopo un tour?

Come spiegarlo… Mettiamola così: le canzoni le devi andare a prendere in posti poco illuminati. Per scriverle, devi spingerti in luoghi torbidi. E addentrarsi troppo in quel tipo di esperienza non fa bene alla vita quotidiana, alla vita normale. Entri in contatto con le ombre. Ora però ho un figlio di 20 mesi ed è con lui che voglio stare. E quindi quando sono a casa grazie a lui posso lasciarmi alle spalle tutto ciò che ha a che fare con la vita on the road, coi concerti, col pubblico, e posso essere semplicemente un papà.

E il mondo delle ombre?

Dopo qualche mese a casa viene immancabilmente il momento in cui sento il prurito della creatività, il richiamo a muovermi. Non posso farci niente, per essere creativo ho bisogno di essere aperto ad altre… come chiamarle… ad altre forze. Devo andare lontano e a volte quando ti spingi tanto in là ti perdi. So che c’è chi dice che si possono scrivere canzoni anche andando in ufficio tutti i giorni. Io no, io non ci riesco, io devo andare da qualche altra parte. Ed è lì che nascono le complicazioni. Ma cerco di fare del mio meglio. A volte navigo in acque tempestose e resto a galla, altre volte la barca si ribalta.