Per più di 50 anni, Bryan Ferry ha creato scompiglio ai margini del mondo del rock. E non ha ancora finito. Ha iniziato come cantante vanesio e visionario dei Roxy Music, ma ha cominciato a fare dischi da solista poco dopo la nascita del gruppo. Retrospective: Selected Recordings 1973-2023, che uscirà domani, è un viaggio nella sua carriera solista in cinque CD contenenti hit, rarità, outtake e B-side, più una bella canzone inedita, Star, realizzata con la cantante, scrittrice e pittrice Amelia Barratt e con Trent Reznor e Atticus Ross dei Nine Inch Nails.

A 78 anni, Ferry è il decano delle rockstar romantiche, il re dei malinconici eleganti. L’aria affascinante non gli ha impedito di scrivere tanti classici tristi e dolenti, da Mother of Pearl a Casanova e In Every Dream Home a Heartache. Ribelle che frequentava la scuola d’arte, s’è fatto conoscere negli anni ’70 con l’avant-garde dei Roxy Music, gli unici glam rocker che David Bowie considerava suoi pari. Hanno centrato una delle più clamorose sequenze di dischi della storia, cinque classici in tre anni: Roxy Music (il loro album più prog), For Your Pleasure (il più delirante), Stranded (il più spettacolare), Country Life (il più cattivo) e Siren (il più sexy). Parliamo di uno che sapeva trafiggerti al cuore con una canzone d’amore come 2 HB, dedicata al suo idolo cinematografico Humphrey Bogart.

La sua influenza è cresciuta ulteriormente negli anni ’80 quando ha vestito i panni del crooner raffinato, col synth-pop di Avalon e della ballata More Than This, poi inclusa in Lost in Translation. Come solista, si è specializzato in album di cover di classe come These Foolish Things, Taxi e Dylanesque. Ha sempre mostrato un talento sfrontato e irriverente nel mescolare sperimentazione e trash, passato e futuro. «Mi piace tutto», dice con una risata diabolica. «C’è roba nuova e c’è roba vecchia e sono entrambe necessarie per restare al passo coi tempi. Credo che Andy Warhol sarebbe d’accordo con me».

Ferry è un perfetto gentiluomo rock, affascinante e spiritoso anche durante una call via Zoom da Londra (anche nella finestrella della piattaforma ha un aspetto migliore di quello che abbiamo noi dal vivo). Sorseggia un tè e condivide un po’ della saggezza che ha accumulato negli anni. Parla dell’arte del collage, delle star del cinema che ama, dei suoi musei preferiti, di come rimanere fedeli a sé stessi, del perché alle feste si mette sempre in un angolo e di come riesce ad essere ancora ispirato dopo tutti questi anni.

Congratulazioni per Retrospective, è un bellissimo viaggio nella tua carriera.

È stato interessante ascoltare il materiale degli ultimi 50 anni. Vorrei potere continuare per altri 50 anni.

Un disco chiamato Retrospective un po’ sorprende perché tu da sempre guardi avanti, non indietro. E tendenzialmente cerchi di non ripeterti.

Spero sempre di riuscirci. Ma non è che me me ne sto lì tutto il giorno ad ascoltare i dischi che ho fatto. Quando succede, mi metto a pensare: questa cosa è interessante, perché l’ho fatta così? E a volte capita di volerlo celebrare.

Da solista sei sempre stato un grande interprete di canzoni altrui. Com’è iniziata, questa cosa?

È strano, perché la mia avventura solista è partita come progetto one shot, subito dopo il secondo album dei Roxy. Volevo provare qualcosa di diverso e fare un album di cover, come avevano fatto cantanti del passato come Frank Sinatra o Bing Crosby, che non erano autori e quindi cantavano il materiale scritto da altri. Volevo provarci anch’io. Ho scelto pezzi molto belli per il primo album da solista, These Foolish Things, come A Hard Rain’s A-Gonna Fall di Bob Dylan che è forse la migliore cover che abbia mai fatto, grande entusiasmo e gusto. Così è iniziata la mia carriera solista, e per un po’ è andata avanti parallelamente a quella dei Roxy Music, che consideravo il mio vero lavoro.

Comunque avevi una visione della storia della musica pop dissacrante. Una cosa è rifare Dylan, altra cosa è farlo e passare poi a It’s My Party (And I’ll Cry If I Want To). Mischiando Dylan, Lesley Gore, il jazz e la Motown eri in anticipo sui tempi.

Ho sempre trovato interessante mettere assieme tante cose. Forse rivela anche chi sei, in base a ciò che scegli di inserire in quella cornice.

Da dove nasce la tua passione per il collage?

Mi piace pensare visivamente. L’ho studiato a scuola. Nella tarda adolescenza, pensavo che sarei diventato pittore, poi però la musica ha preso il sopravvento, ma tendo ancora a visualizzare le cose. Mescolo diversi tipi d’arte. Una delle cose più belle di questi anni di tournée è stata poter visitare musei e gallerie in America, in Europa, in tutto il mondo. La National Gallery di Washington è straordinaria. A New York mi piace il vecchio Frick, con quei bellissimi Gainsborough. Il Metropolitan è fantastico, puoi passarci dentro una settimana intera e ti rimarrebbero comunque un sacco di cose da vedere. In fondo è per questo che vado in tour, per andare per musei.

Hai avuto un ruolo importante nell’aspetto visivo dei Roxy Music, come art director delle copertine degli album.

È stato divertente. È stato grandioso arrivare a incidere un disco, ma subito dopo ci siamo domandati: «Cosa mettiamo in copertina?». E io ho detto: «Sono un artista, ci penso io». Collaboravo con il designer Anthony Price e con vari fotografi. Insieme abbiamo elaborato una serie di immagini di donne, credo, piuttosto glamour. Le copertine aiutavano a dare un’identità alla band, ma in un modo un po’ differente, cercando di distogliere l’attenzione da noi stessi.

I Roxy Music nel 1972: Brian Eno, Phil Manzanera, Rik Kenton, Bryan Ferry, Andy Mackay, Paul Thompson. Foto: Brian Cooke/Redferns/Getty Images

Qui a Rolling Stone abbiamo appena stilato la nostra lista delle migliori copertine di album di tutti i tempi. Secondo te che disco dei Roxy abbiamo scelto?

Mmm… For Your Pleasure?

Esatto.

Avete buon gusto. Era diversa e rischiosa, era particolare. E c’era quella macchina bellissima. La Cadillac, la ragazza, la pantera. L’ultima copertina, quella di Avalon, era meno perturbante. L’abbiamo scattata all’alba sulla costa occidentale dell’Irlanda. Ci piaceva molto fare le cose on location. Quella di Siren è stata fatta in Galles. All’epoca mica potevi vedere subito il risultato: dovevi incrociare le dita e sperare che, una volta sviluppare le foto, nel mucchio ce ne fosse una buona.

Come scrivi le canzoni?

Con grandissima ansia. Di solito serve un pianoforte. Ho ancora quello su cui ho scritto la maggior parte dei miei pezzi, è uno Steinway che ho comprato nel 1973, è vecchio e bellissimo, tenerlo intonato ormai è difficile, ma ha un suono fantastico. Mi piace ancora usarlo per registrare dei demo, anche su cassetta. Di solito lavoro di notte. Di giorno sono troppo occupato a fare il matto, ma la notte è il momento migliore per scrivere canzoni.

In effetti i tuoi brani sono piuttosto crepuscolari, esplori luoghi oscuri.

È così. Credo che la maggior parte delle canzoni che ho scritto siano, come dici tu, crepuscolari. Non dico che sono cupe, ma di certo non sono musica da jingle pubblicitario. Anche se non c’è niente che non vada in quel tipo di musica. Do the Strand era piuttosto allegra, solare, e ce ne sono un paio d’altre del genere fra le mie, ma di solito scrivo pezzi più malinconici, per cui lo faccio di notte. È il momento della giornata che ispira i pensieri più profondi.

Hai una voce molto glamour, ma hai composto alcune delle canzoni più dolenti della storia. Da dove nascono?

Sono sempre stato uno di quelli che alle feste si piazzano in un angolo. Cerco di nascondermi, perché mi piace stare nell’ombra a osservare. Sono sempre curioso della vita e di vedere cosa succede. E poi, quando ti metti tranquillo al pianoforte e cerchi di esprimerti, tutte queste esperienze entrano in gioco. Ovviamente sei influenzato da tutti i libri che hai letto e dai film che hai visto, ma soprattutto da ciò che hai notato, osservando la vita delle persone.

Qual è il consiglio migliore che hai ricevuto?

Di essere sempre me stesso. Bisogna seguire la propria strada e costruire il proprio destino.

Chi sono i tuoi eroi?

Il primo, grande, è stato Charlie Parker. Amavo la sua musica ed è ancora così: era affascinante, ma anche spigolosa, vibrante e piena di vita. Il primo disco che ho comprato è stato un EP di Charlie Parker, il quintetto con Miles Davis. Mi sono imparato gli assoli a memoria, li sapevo fischiettare tutti.

Poi ho amato la musica di Memphis, Otis Redding, cose così. Ho visto lo Stax Road Show quand’è arrivato in Inghilterra nel ’67 e mi ha cambiato la vita. Mi hanno colpito la bellezza e l’energia, la musicalità incredibile, il modo stilosissimo in cui proponevano i brani, e quei completi di mohair meravigliosi, di tutti i colori. C’erano Sam & Dave e musicisti enormi come Steve Cropper e Duck Dunn. Sono rimasto proprio così (resta con lo sguardo fisso e a bocca aperta, nda). Poi è arrivato Otis per il gran finale. E lì mi sono detto: «Vorrei fare anch’io questa roba».

Anche Bob Dylan era fantastico, aveva canzoni meravigliose. L’ho visto suonare solo una volta, ma mi piacerebbe rifarlo. Ho sempre pensato che Neil Young fosse bravo, con una gran voce. Ho amato il suo primo album, After the Gold Rush, e tutto quel periodo. I Velvet Underground erano decisamente audaci, avevano qualcosa di speciale.

Ci sono eroi del cinema che hanno avuto la stessa importanza, per te?

Direi Cary Grant, tutta la vita. Soprattutto in quel film di Hitchcock col Mount Rushmore, Intrigo internazionale. E Bogart, ovviamente. L’ho amato al punto da scriverci una canzone. Mi piace molto Katharine Hepburn. E anche Bette Davis: la adoro, come adoro il film Eva contro Eva, con George Sanders. È straordinario, malvagio. Poi tutte le altre persone con cui Bogart ha lavorato, come Peter Lorre e Sydney Greenstreet. Mi piacciono i vecchi film, la loro ironia, i dialoghi e quello splendido bianco e nero. Ho una predilezione particolare per i film in bianco e nero.

Quando ho visto i film di Bogart per la prima volta, sentivo in continuazione battute che riconoscevo perché le citavi nelle tue canzoni. Come in Diritto di uccidere, quando Gloria Grahame dice a Bogart: «Stasera ceneremo, ma non insieme». Conoscevo quella frase da Casanova.

Forse è stata un’influenza subliminale che si è insinuata nella coscienza, a differenza della frase “l’amour, toujours l’amour” (nel pezzo dei Roxy All I Want Is You, nda): era presa da un altro film, Sabrina.

Quando ho visto Sabrina, ho pensato: ecco da dove l’ha presa.

È il chiaro segno di una gioventù sprecata.

C’è una scena famosa, nel video di Avalon, in cui hai un falco posato su un braccio. Non ci sono molte rockstar che praticano l’arte della falconeria.

È un po’ fuori dagli schemi, vero? Ma è stata una cosa che ho fatto una sola volta. Abbiamo pensato che si sposasse bene con l’immagine sulla copertina dell’album: la nebbia sul lago, questa donna guerriera con il suo elmo e il suo falco. Il rapace che avevamo in mente per una donna guerriera doveva essere uno smeriglio, che è un piccolo uccello da preda. Così nel video abbiamo usato uno smeriglio ed è stato molto bello. Ho persino chiamato il mio figlio più giovane Merlin (è il nome inglese dello smeriglio o falco columbarius, ndt).

Uno dei tuoi versi che più mi piacciono è in Slave to Love: “Siamo troppo vecchi per pensare, troppo adulti per sognare”. Credi che si giunga mai a un punto in cui siamo troppo vecchi per sognare?

No, sono un grande sognatore, sono il portabandiera di tutti i sognatori.

Il tour di reunion dei Roxy Music dello scorso anno è stato un successo. Come sono cambiate, per te, le vecchie canzoni nel corso degli anni?

Si invecchia, ma i sentimenti non cambiano. Forse li esprimi in maniera diversa, ma mi sono sentito sincero nell’ultimo tour, non in imbarazzo, se vogliamo metterla così. Abbiamo cercato di restare fedeli agli arrangiamenti originali, ma è stato bello anche divertircisi un po’. È stato fantastico stare sul palco con Phil (Manzanera), Andy (Mackay) e, naturalmente, Paul Thompson, il batterista, che è sempre meraviglioso, una leggenda. È stato bellissimo sentirli suonare: hanno tutti un sound e un’unicità particolari.

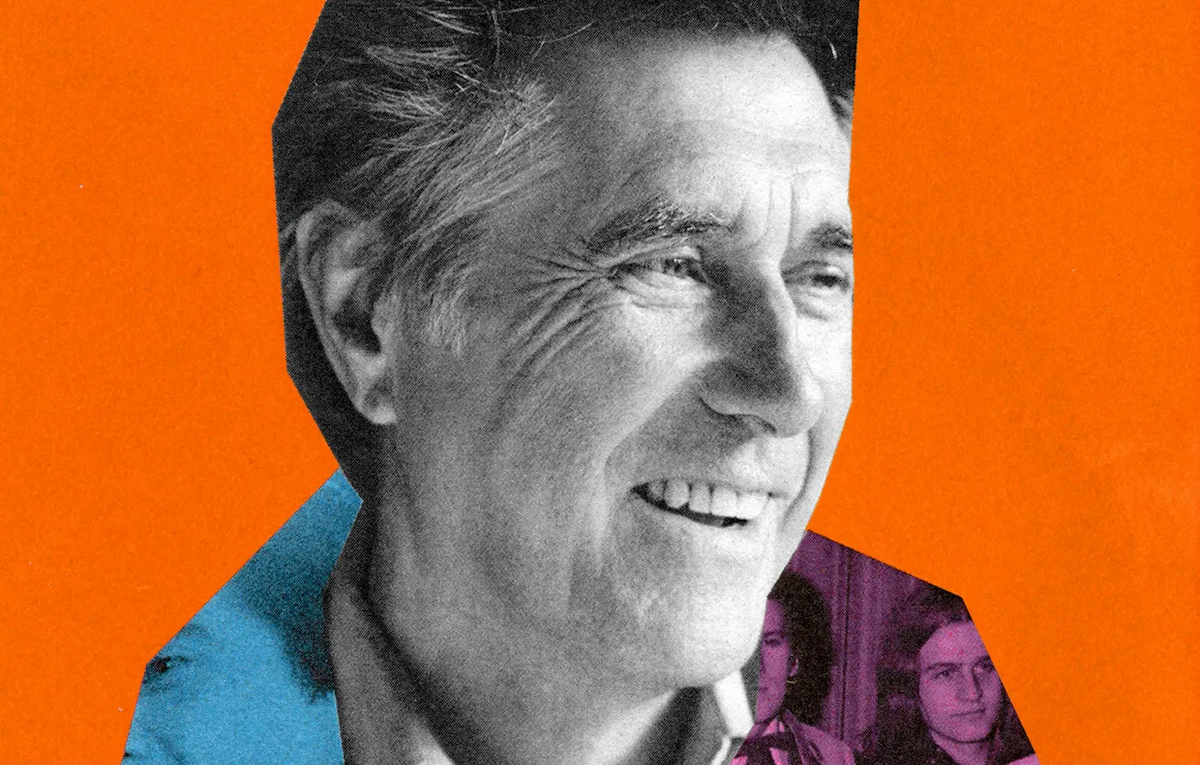

Bryan Ferry nel 1975. Foto: Suzan Carson/Michael Ochs Archives/Getty Images

Ti sorprendi mai constatando quanto sono stati influenti i Roxy Music?

All’inizio eravamo un gruppo di nicchia e forse la mia carriera solista ha contribuito ad allargare il pubblico dei Roxy. Da solista tendevo a fare materiale più accessibile, roba che si può fischiettare su una scala o mentre passi l’aspirapolvere. Può essere che questo abbia contribuito ad avvicinare la gente ai Roxy Music.

Una delle grandi scoperte del box Retrospective è una versione inedita di Mother of Pearl dei primi anni ’90, con Ronnie Spector alla voce.

È una delle mie preferite fra quelle che ho scritto. Volevo farne una versione differente, ci sono sempre molti modi diversi di fare le cose. Quando ho iniziato ad ascoltare musica, da bambino, ho sentito tanto jazz e in quel genere lo stesso artista, ad esempio Charlie Parker, fa diverse versioni di uno stesso pezzo nel corso degli anni, con formazioni diverse e diversi approcci. Ecco, questa cosa mi interessa. Ho persino inciso delle auto-cover, nuove versioni delle canzoni che avevo pubblicato coi Roxy. A volte sono venute meglio, altre peggio: dipende da come ti senti in un determinato giorno. In The Jazz Age e Bitter-Sweet ho rifatto alcune mie canzoni in versione jazz, immaginando che fossero nate in un’epoca precedente, per esempio negli anni ’30.

Mother of Pearl, in qualsiasi versione la si proponga, resta un pezzo molto emozionante, no?

È difficile da cantare dal vivo, quindi l’ho fatta raramente. La serata in cui l’abbiamo incisa, nel lontano ’73, è stata speciale. Avevamo registrato la parte strumentale, ma non avevo il testo pronto. Così sono tornato qualche giorno dopo per cantarla e ha funzionato. Chris Thomas, il produttore, non l’aveva mai sentita prima e nemmeno la band. Quando sono uscito dalla sala di ripresa, dopo averla cantata, c’era Chris sdraiato sul pavimento che diceva: «Questa mi piace».

Uno dei miei album preferiti è The Bride Stripped Bare del 1978. Ci sono pezzi di Otis Redding e dei Velvet Underground, ma anche del folk celtico.

Mi sono divertito a farlo. L’abbiamo inciso a Montreux, in Svizzera, era la prima volta che lavoravo con musicisti americani. È stato divertente e istruttivo, ne è uscito un disco pieno di sentimento.

Non è stato un gran successo, ma contiene una delle tue canzoni più struggenti di sempre, When She Walks in the Room, un vero melodramma.

Ha un grande arrangiamento d’archi della compianta Anna Odell. E sì, è un brano toccante. È bello quando trovi una canzone che ha un senso e delle caratteristiche che la rendono diversa da tutte le altre che hai scritto. È costruita intorno alla mia linea incerta di pianoforte e gli archi le vanno dietro. Neil Hubbard ha suonato una parte di chitarra bellissima. È una bella sensazione sentire di avere trovato la quadra.

Retrospective si chiude con un bell’inedito, Star. Come fai a mantenerti ispirato dopo tutti questi anni?

Mi piace fare cose sempre diverse, per cercare di mantenere una certa freschezza. Riascoltando gli album dei Roxy Music e quelli da solista ho capito che gli uni alimentavano gli altri. Sono stato fortunato a poter fare le cose in due modi diversi. Mi sono divertito e questa cosa ha ampliato i miei orizzonti. I Roxy erano fantastici, ma ho avuto modo di lavorare con musicisti di ambiti vari, come Nile Rodgers o David Gilmour. Sono un tastierista, quindi mi piace suonare con chitarristi diversi.

Ovviamente, alla fine, quando ho sciolto la band, tutto ciò è confluito sotto un solo nome, il mio. Trovo sia importante sentire che stai facendo una cosa nuova che aggiunge qualcosa a quanto hai fatto. Star riassume ciò che ho fatto negli ultimi due anni ed è stato entusiasmante collaborare con Amelia Barratt, una giovane artista che è anche una scrittrice. È la prima volta che lavoro con qualcuno che scrive le parole, mentre io mi occupo della musica. Abbiamo un album in uscita, previsto per l’anno nuovo. È importante mantenere l’entusiasmo. Se ami quel che fai, allora lo fai fino in fondo.

Da Rolling Stone US.