Ci sono musicisti che contribuiscono a cambiare la cultura musicale di un paese restando lontani dai riflettori e dai facili entusiasmi. Claudio Fabi è uno di questi. Oggi è forse più noto per essere il padre di Niccolò Fabi, ma restando dietro le quinte ha traghettato la musica italiana dal prog alla new wave. Musicista, arrangiatore, autore, produttore, discografico, prime mover nella musica elettronica: non si è fatto mancare nulla. Lo abbiamo intervistato per farci raccontare il suo glorioso passato e i nuovi progetti.

Dove ti trovi in questo momento?

A Madrid, da qualche mese, per lavoro. Stiamo cercando di organizzare una sorta di campus della musica qui in Spagna. Abito tra Firenze e Madrid in questo periodo.

Come mai a un certo punto della tua vita sei emigrato in Spagna?

Me ne sono andato dall’Italia nel 1994, stanco di un sistema produttivo che non era più quello che avevo vissuto io. Ho colto al volo l’opportunità di produrre la musica di Joaquín Cortés. È durata mesi, poi mi sono trovato bene e ho deciso di rimanere.

Hai un curriculum spaventoso. Inizierei col fatto che sei stato il direttore artistico della Numero Uno, l’etichetta della premiata ditta Mogol-Battisti.

L’obiettivo era tirar fuori artisti che avessero un valore, non solo di mercato. Il mio lavoro è sempre stato orientato in questo senso, mai a cercare il successo di una canzone da ascoltare l’estate sulle spiagge, per capirci…

Da questo punto di vista sei stato il braccio destro di Battisti.

Guarda, io e Lucio abitavamo uno davanti all’altro in due appartamenti. Quindi in un anno e mezzo, oltre a vederci e collaborare insieme in un paio di progetti importanti alla Numero Uno, ci trovavamo o il weekend o la sera quando tornavamo a casa a chiacchierare, a stare insieme.

Vi dividevate il ruolo di produttori, giusto?

Ricordo che lavorammo a una canzone per Lauzi e una per Pappalardo, Amore caro amore bello e È ancora giorno. Lucio era l’unico della Numero Uno, a parte me, a credere nella brutale forza vocale di Pappalardo, un ragazzone pugliese che non era un cantante nel senso vero del termine, ma aveva una grande passione per il soul ed era autentico. Scrisse la canzone che lo fece conoscere.

Invece Lauzi?

Veniva da un periodo in cui non riusciva a fare una canzone che fosse un po’ al di fuori della sua vena cantautorale, che era la sua cifra, e allora ci mettemmo a lavorare con Lucio a buttar giù un po’ di idee. Questo succedeva proprio in questa casa di Molteno, un paesino vicino Lecco, dove io ho vissuto quindici anni, tutto il periodo di Milano.

Eravate molto uniti?

Lucio è stato un compagno nelle valutazioni. Per esempio anche con la Premiata Forneria Marconi, Lucio era determinatissimo laddove Mogol e altri della Numero Uno erano dubbiosi perché era una cosa che in quegli anni, parliamo del ’70/71, era molto lontana dai gusti di Giulio.

Mogol era più conservatore.

In un certo senso sì, perché ha sempre mantenuto un occhio sulla forma canzone e su una tipologia di comunicazione di quel tipo e quindi sceglieva artisti che avevano quelle caratteristiche. Io venivo da un’altra estrazione, sia musicale che culturale: uscendo dall’ambito soul e incontrando il rock progressive coi primi gruppi dall’Inghilterra, trovavo la forma canzone abbastanza noiosa. I progger inglesi venivano da studi classici e si avvicinavano al mondo del rock nella maniera che si disse sinfonica. Abbracciando quello stile ero lontano dalla filosofia di produzione di Mogol.

Ma tu suonavi con una band o no?

No, ho suonato in varie produzioni, ma non avevo una band, non ho mai fatto quel tipo di vita lì. Le prime note prog che ho suonato sono state con la Premiata.

Con la quale hai stretto un bel legame.

Sì, dall’istante in cui hanno accettato di lavorare insieme a me al progetto di Storia di un minuto. Era una cosa totalmente nuova, c’erano idee di Mussida, Premoli, piccole pillole musicali che però dovevano finire in un discorso più ampio sulla falsariga dei Gentle Giant o di altri gruppi del genere a noi contemporanei. Tirare su una roba musicale solida come si fa nella musica colta era il nostro obiettivo.

Oltre alla PFM questo credo l’hai portato avanti anche con Acqua Fragile e Libra.

Evidentemente chi conosceva quel genere in Italia si rivolgeva spesso a me. Io di gruppi prog italiani ne ho sentiti a decine, ma ti dirò che alla fine erano tutti scadenti o delle copie delle copie delle copie. Gli Acqua Fragile no, avevano un loro discorso. Tanto è vero che poi sia la Premiata chiese a Bernardo Lanzetti di far parte del gruppo per la voce e lo stile. Gli Acqua Fragile avevano messo le basi negli Stati Uniti ancor prima della PFM.

E come mai non ha funzionato?

Perché la Premiata ha seguito il percorso seguente: prima Inghilterra, poi Stati Uniti, poi il mondo intero. Per gli Acqua Fragile andò in modo diverso. Avevo conosciuto Seymour Stein, grande produttore americano morto da poco e gli avevo fatto sentire gli Acqua Fragile. Venne in Italia per conoscerli. Io a quel tempo li avevo piazzati alla Ricordi e Lucio Salvini, pur essendo un grande uomo e grande discografico, fece un errore madornale e mandò all’aria la trattativa con gli americani perché chiedeva un po’ troppo dal punto di vista contrattuale. Diciamo che fece un ragionamento che non ho mai capito, del tipo: se li vuoi, devi pagare. Come se si potesse fare forte del fatto che un gruppo così piccolino in Italia venisse considerato così, di botto, in America. Ovviamente Stein si tirò indietro.

Parliamo di un discografico americano che in seguito ha fatto la storia della new wave, pare abbia anche inventato il termine…

Sai che disse? «Certo che voi italiani siete un po’ scemi» (ride). Cioè, capito? Uno che ha messo sotto contratto Madonna, i Ramones, presidente della Warner Music per più di trent’anni, un uomo rispettatissimo che ti viene a prendere un gruppetto italiano dall’altra parte del mondo, sapendo peraltro benissimo che con gli italiani era difficile fare accordi. Cosa che ho sentito dire milioni di volte quando viaggiavo all’estero. Purtroppo in questo ambiente la fama negativa ci precede.

Con i Libra invece come è andata? Hai prodotto anche il loro periodo su Motown.

I Libra mi sono arrivati perché a Roma c’era Danny Besquet, il loro produttore, un personaggio molto particolare, genio e sregolatezza. Aveva talento nello scoprire degli artisti legati alla scena internazionale, non italiani. Mi chiese di ascoltare questa band che aveva scoperto lui, erano tutti musicisti romani che gravitavano intorno alla RCA come turnisti, da Alessandro Centofanti al cantante Federico D’Andrea. Mi propose di produrli, ci lavorai e ne fui molto contento perché mi piacevano molto, Federico soprattutto, grande talento da cantante e leader. Poi purtroppo lui è morto e si sono sciolti. Erano tutti prodotti che sentendoli piacevano agli americani, agli inglesi e ai giapponesi proprio perché erano sensibili a uno stile che non era proprio quello italiano corrente.

Sei stato importantissimo anche per la diffusione del jazz-rock, penso alla produzione degli Agorà per il loro primo album Live in Montreux.

Vero, Un bel gruppo, soprattutto un grande chitarrista, Renato Gasparini. Era un altro di quei gruppi che spiccava tra le decine e decine di demo che mi mandavano.

C’è stato anche un gruppo affermato al quale hai rifiutato la produzione?

Sì, le Orme. Che a me non piacevano, non ero legato a quel tipo di feeling. Certe cose le ho rifiutate ma nel senso buono, tipo non posso, non mi interessa, ho da fare. Tagliapietra era una persona molto dolce, abbiamo parlato molto sinceramente della cosa, da musicista a musicista, con molta tranquillità.

Quali sono gli artisti che hai scoperto?

Cominciai in RCA. Feci una serie di scoperte non tanto relative ad artisti emergenti quanto a repertori, ero direttore artistico del settore internazionale legato a un certo numero di etichette. Quindi come fu nel caso di David Bowie, dei Mamas and Papas o Jefferson Airplane ascoltavo e dovevo scegliere chi spingere e di chi fare l’adattamento in italiano, per farli conoscere nel nostro paese. Era un lavoro da produttore esecutivo, ma in tre anni ho fatto moltissimo. Anche con Harry Nilson: ce ne sono stati tantissimi con cui ho lavorato e che ho convinto a venire in Italia a fare promozione. Gli unici che non vennero furono i Jefferson Ariplane ma perché costavano troppo.

A proposito di Bowie, è quasi unanime l’imbarazzo per la versione italiana di Space Oddity, con un testo di Mogol orrendo. Non tutti sanno però che quella versione fu fondamentale per portare il pezzo in Italia, tanto che qui raggiunse il 23esimo posto in classifica.

Il tema musicale di quel pezzo piaceva molto sia a Lilli Greco che a me. Essendo io il direttore artistico della sezione internazionale decisi di parlare con l’etichetta inglese e col produttore, andai a Londra e conclusi tutto in una settimana facendo fare a Bowie la nuova versione. Non ero d’accordo con il testo, Ragazzo solo, ragazza sola era veramente brutto e più che altro non c’entrava nulla con le tematiche dell’originale. In quegli anni una canzone che parlava in modo visionario dell’universo e del rapporto dell’uomo con esso era intelligente e nuova.

La cosa curiosa è che i Dik Dik registrarono Help Me quattro anni dopo, il cui testo è una specie di Space Oddity all’amatriciana…

Eh, lì è stato proprio un business, perché Mogol aveva il padre che era il direttore editoriale della Ricordi e questa era sub-editrice della canzone di Bowie. I ragazzi dei Dik Dik erano molto vicini a Battisti e volevano fare una cover, perché evidentemente gliene aveva parlato Giulio che aveva adattato il testo. Io ne venni a conoscenza molto dopo, ma sai alla fine è normale che in Italia si cerchi di copiare il successo internazionale, solo che a saperlo avremmo messo dei paletti.

E invece quando sei passato alla PolyGram come direttore artistico?

Lì presi subito Irene Papas, che invitai al festival di Venezia. Alla PolyGram avevano notato il lavoro che avevo fatto con gli americani e siccome il direttore generale era francese mi propose di fare lo stesso coi francesi, e quindi Georges Moustaki, Barbara… all’epoca vendettero milioni di copie. Quando la PolyGram mi offrì di rimanere a Milano scoprii Alberto Fortis, Teresa De Sio, Fabio Concato, Tony Esposito. Ci rimasi quattro anni, poi presi una mia strada da indipendente, non volevo fare carriera come dirigente, ma occuparmi di produzione artistica, lavorare a cose che piacciono anche a me e non solo al pubblico, come Ivan Graziani.

A parte il prog italiano e il cantautorato, sei stato anche un pioniere delle produzioni new wave in Italia. E qui entrano in gioco Fortis e la prima Gianna Nannini.

Ecco, la Nannini l’ho scoperta io, mi ero dimenticato. Vennero da me il papà la mamma e la zia a presentarmi questa ragazza, e il primo contratto glielo feci io e la portai alla Ricordi dove registrammo il suo primo album omonimo e Una radura… nel quale ci suona anche la PFM.

È importante anche la tua collaborazione con Ultima Spiaggia, una delle etichette alternative dell’epoca, in stile Cramps. Lì produci Ricky Gianco in odore di simpatie punk…

Eavamo molto amici. Ma poi c’è stato anche il passaggio con la Produttori Associati, Un gelato al limon di Paolo Conte che registrammo agli Stone Castle di Carimate, non era new wave ma era abbastanza nuova per il periodo.

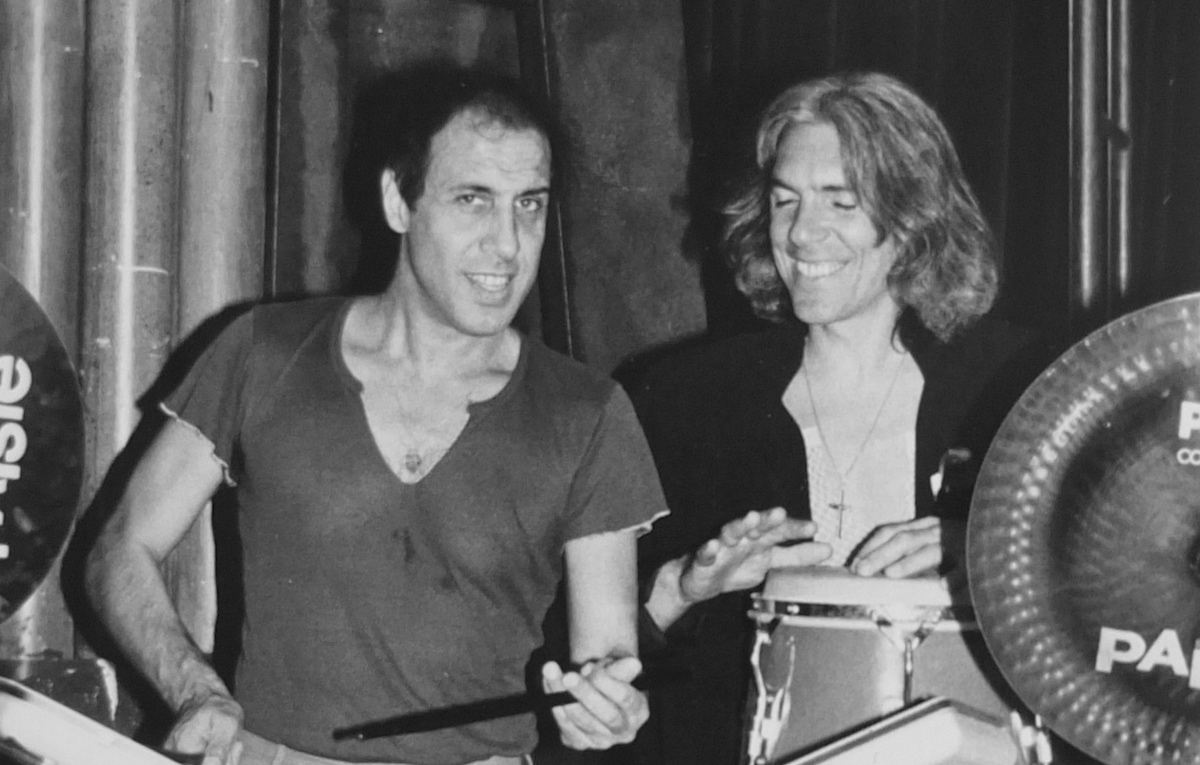

In studio con Paolo Conte e Roberto Manfredi per ‘Un gelato al limon’. Foto per gentile concessione dell’artista

Fortis era tutta un’altra cosa: Tra demonio e santità fu citato anche da Vasco in Siamo solo noi, all’epoca era un po’ il Bowie italiano…

I primi tre dischi di Alberto sono stati fondamentali, sia per il repertorio che per il tipo di suono. Tutto funzionò perfettamente, soprattutto dal punto di vista della creatività di Alberto, era più libero. Cioè, un disco come Tra demonio e santità me lo sono dovuto litigare. Il direttore generale della PolyGram non ne voleva sapere perché era troppo scuro, e dopo il successo del primo album che invece era solare, aveva paura che il disco fosse la rovina di Fortis. Io invece lo difesi sempre col presupposto che produrre un artista vero non vuol dire obbligarlo a seguire una sola strada, devi saperlo seguire nei mutamenti, nella crescita e negli errori. Tra demonio e santità era un’ottima produzione di tipo introspettivo, non certo roba che faceva ballare la gente.

Anzi, se vogliamo è anche proto gothic. Ma tu ascoltavi la new wave che veniva dall’estero o il punk?

Sì, soprattutto inglese.

E anche Alberto era su quella scia di ascolti.

Vedi, quando c’è una condivisione mentale artistica e direi quasi psicologica tra l’artista e il produttore, tutto va bene. E con noi è andata cosi fino al quarto disco, poi lui ha cominciato a voler seguire altre strade dal punto di vista testuale e tornare al modulo canzone, e io non ero d’accordo. Ci siamo lasciati per qualche anno e ci siamo ripresi con West of Broadway. Non ebbe lo stesso successo degli altri, anche se parliamo di migliaia e migliaia di dischi venduti, concerti, eccetera.

E invece la disco music? L’hai sfiorata, ad esempio Hugh Bullen che era vicino a quelle sonorità…

L’ho proprio sfiorata, toccata no (ride). Lui suonava il basso in maniera divertente, semplice. Ma non è che fossi proprio interessato né musicalmente né commercialmente alla disco. Anche se c’erano delle produzioni interessanti, chiariamoci: Moroder per dire, che nasce dalla musica classica e ha unito, come hanno fatto gli ABBA, le orchestrazioni alla cassa in quattro che non finisce mai (ride). Quella fusione tra divertimento e musica colta che alla fin fine dura ancora oggi. La cassa in quattro è una specie di magia, non hai bisogno di essere un intenditore per entrarci dentro. A 120 bmp fai un pezzo che più o meno vende (ride).

Parlando di Moroder, hai bazzicato anche l’elettronica, a metà anni ’80 hai fatto un disco a nome Electronic Sound Orchestra dal titolo Avventura…

Mi hanno anche chiamato dal Giappone, pensa, per dirmi che uno di quei pezzi era in classifica da anni. Rimango sempre stupito dal modo in cui circolano certe musiche. Nel mondo delle sonorizzazioni, quando la Rai aveva ancora quasi il monopolio della musica che andava sotto ai programmi televisivi, si andava forte. A Roma soprattutto, dagli anni ’60 fino a più di dieci anni fa, poi la SIAE ha cambiato le regole e quindi quel business è calato molto. Un editore romano che si chiamava Romano Di Bari aveva un’etichetta che si dedicava solo a questo tipo di cose e mi chiese un suono elettronico dance. E io glielo registrai divertendomi, lo feci con una tastierina e una delle prime 808, suonando tutto io, usando il computer che avevo a quel tempo. Non era niente di speciale dal punto di vista della produzione, però suonava. Non avevo artisti del genere, so solo che cominciai a lavorare col computer già nell’80, a produrre con la tastiera “slave”, che metteva insieme l’analogico con il digitale. Stiamo parlando dell’Apple II, che aveva solo due o quattro tracce. Ma il bello e il divertente di quella cosa è che era più facile avere un’idea, buttarla giù, fare pulizia togliendo il superfluo, dettare i tempi con il metronomo digitale. Insomma fare editing come si fa oggi normalmente, ma all’epoca era una cosa inaudita.

Parliamo invece della tua produzione personale da solista. Hai fatto tre dischi, di cui il primo è un gioiellino che forse è uno dei padri dell’It pop. Mi riferisco ad Aleph, con testi di Gianfranco Manfredi. È un po’ il tuo Anima latina a giudicare dai suoi afflati sudamericani…

Beh, un gioiellino che ha venduto 4500 copie, che allora non era granché. Le copie sono rimaste nelle discoteche degli appassionati, ogni tanto si trova un esemplare in qualche negozio di vinile. A Pistoia ricordo che un gestore mi tirò fuori una copia di Aleph come fosse un oggetto sacro (ride).

Ma perché non hai continuato su quella linea diciamo cantautorale?

Perché sarebbe stato un lavorare per la gloria e basta, un po’ impossibile da sostenere.

Alla fine hai anche anticipato l’It pop, l’indie italiano.

Non fu premeditato. Stavamo facemmo La grande grotta con Fortis. Contattai diversi musicisti tra i quali Alex Acuña, il batterista dei Wheater Report, una delle mie passioni, e poi il bassista Abraham Laboriel, che ha lavorato tra gli altri anche con Michael Jackson. Decisi di far proseguire di un paio di giorni le registrazioni in studio per produrre il mio disco, mi piaceva l’idea di avere quella ritmica per le mie canzoni, ottimizzando il viaggio che era pagato dalla PolyGram.

E Manfredi?

Eravamo già in squadra dai tempi di Gianco, dalle produzioni fatte insieme a Milano. Si propose nel lavorare insieme a questo progetto soprattutto a causa di questa mia idea assurda di cantare. Ma quel disco l’ho fatto come uno sfogo, non con l’attitudine professionale, con la voglia di togliermi uno sfizio. In due giorni abbiamo fatto tutto.

Ma quanto c’è secondo te di questo disco nella produzione di tuo figlio Niccolò?

Questa è un esegesi estetica che io faccio come padre e come musicista, conoscendo Niccolò e i suoi passi. Sicuramente un travaso di stili da me a Niccolò c’è stato, soprattutto oggi e non nelle sue prime prove. Credo che da Un uomo in poi sicuramente ci vedo e ci sento molto di me. Credo sia normale, Niccolò è venuto in giro con me da quando aveva 14 anni conoscendo gli artisti, era appassionato di Alberto Fortis, della PFM e senz’altro del mio disco…

Tu poi sei passato a fare un album “classico”, Anima Mundi, che è un po’ in linea con quella che fu poi la svolta orchestrale di Battiato.

Anima mundi è un disco storpio. Ne feci un pilot, andai alla casa discografica che lo pubblicò, ma era solo una demo fatta con i miei piccoli apparecchi elettronici. Avremmo dovuto invece sostituirla con una registrazione dal vivo con la radiotelevisione spagnola, ma non riuscimmo. Abbiamo suonato in circa diciotto cattedrali spagnole sotto l’egida di una iniziativa del ministero della cultura che salutava il millennio in arrivo. Hermetico, il disco successivo, invece è una cosa per solo pianoforte e testi poetici interpretati da ospiti, tra i quali anche la Nannini.

Ecco, a proposito di poesia tu hai da poco pubblicato un libro insieme alla poetessa Marthia Carrozzo, Di bellezza non si pecca, eppure, una specie di intervista/dialogo tra poesia e musica in cui si sviscera il legame erotico tra di loro.

Grazie a Hermetico ho conosciuto Marthia. È stata una proposta della casa editrice Camminamenti, che poi è sfociata in una presentazione-concerto in cui ci siamo alternati nelle nostre specialità, poesia e musica. Io ho suonato un po’ di Hermetico, ma soprattutto abbiamo parlato di come io in qualche modo ho incrociato la poesia, sia in senso pratico che simbolico, durante la mia carriera. Anche questa è una cosa molto di nicchia, come è anche oggigiorno la poesia in generale. Ci tengo molto e sto lavorando per promuoverlo dal vivo, visto che il pubblico partecipa ed è molto attento.

Che ne pensi del mondo discografico attuale e in particolare del tentativo di recuperare e attualizzare storie discografiche importanti come quella della Numero Uno?

Guarda, la risposta che ti do è da discografico più che da musicista. La Numero Uno oggi è un’operazione di marketing puro, non certo legata a stili di produzione o di modo di lavorare, ma al fatto di recuperare un nome che è garanzia di qualità, dargli una nuova veste che ricalchi la vecchia Numero Uno nei suoi anni creativi. Al di là di questa operazione, che è ragionevole dal punto di vista di chi investe, c’è da capire quanto siano in grado di inserirsi nell’ambiente indipendente tirando fuori artisti interessanti, alternativi, differenti.

Cosa bisognerebbe fare per sostenere una musica fresca, vitale, giovane?

I valori sono sempre relativi all’epoca. Oggi una ragazzina come Billie Eilish, per dirne una geniale, con un computerino e due amici produttori si mette a fare cose che la rendono milionaria. Non è altro che lo specchio di milioni di ragazzine che non solo vogliono essere come lei, ma sono proprio come lei. Sa usare bene i linguaggi che piacciono ai suoi coetanei, ma anche a quelli più grandi. La musica intesa come suono e parole continuerà fino a che esisterà l’umanità.