Hotel Souvenir di Dente esce oggi ed è un disco di statuaria onestà, il lavoro nudo e antico, eppure contemporaneo ed elegantemente arrangiato del primo grande cantautore di un’ondata che, dopo i suoi successi, ha iniziato a cavalcare classifiche e trasformare l’indie in it pop.

Dente, Giuseppe Peveri, è pericolosamente bravo, è cioè così bravo da mettere in pericolo sé stesso con il suo attaccamento alla musica più che ai numeri, ai suoni e alle parole più che alle playlist, alla canzone più che alla hit. Anche per tutte queste ragioni Dente è mio amico, un amico con cui discutere di musica e 45 giri fino allo sfinimento, fare a gara a chi ha collezionato più 7’’ di Sergio Endrigo, suggerirci questo o quell’album francese, fare acquisti su Discogs condivisi, viaggiare verso serate in cui abbiamo un’ora sola per raccontare delle canzoni che ci hanno cambiato il cervello e il cuore ma almeno tre ore di cose da dire.

In un mondo in cui in cui parlare di canzoni davvero con qualcuno, anche quando si è musicisti o giornalisti musicali è tanto, tanto difficile nella sua grana più profonda, questa intervista tenta dunque di annientare i conflitti di interessi e servirsi di un rapporto umano sincero e intenso per finalizzare la riuscita dell’unico interesse che abbiamo: il dialogo intorno alla musica, alla parola d’amore e alla vita.

In Hotel Souvenir, con Dente, ci sono molte altre persone, molti altri artisti, molte altre voci: Post Nebbia, Fulminacci, Colapesce, Selton, Ditonellapiaga, VV, Giorgio Poi, Dimartino, ma l’esito è un album perlopiù introspettivo, personale, intimo, privato, un disco che parla, soprattutto di Giuseppe oggi, tra una eco di E penso a te e una di Chico Buarque. Dunque, eccoci qua.

Come sei arrivato all’Hotel Souvenir?

Spesso quando finisco un disco ho già delle canzoni che non sono entrate in quel disco oppure ricomincio a scrivere e poi a un certo punto della vita, quando mi sento di voler fare un altro disco, è come se trovassi un filo tra le canzoni che ho scritto, le tenessi insieme in una vita diversa, ne scelgo alcune che secondo me possono andare a raccontare una cosa, no? Alla fine mi sono accorto che poi raccontano sempre il periodo della vita che ho vissuto in quella fase, come se fossero una fotografia, un vero souvenir di quel periodo della mia storia. Secondo me questo disco è insomma un po’ la fotografia di come sono io oggi, nonostante parli tantissimo di com’ero prima.

Un dialogo a due o molte voci tra te oggi e i te del passato.

Sì, ci sono questi dialoghi col me di ieri, è una cosa di cui io mi sono accorto a posteriori, per esempio in queste ore parlando con i giornalisti, dialoghi che mescolano diversi miei tempi della vita e stanno tutti insieme dentro una scatola.

Che è quella della copertina.

Esatto.

Citi una parte del titolo, quella del souvenir, io trovo che sia molto bello che tu ci abbia associato l’idea dell’hotel, perché l’hotel è un luogo in cui si transita, dove non ci si ferma, mentre il souvenir è l’opposto, cioè qualcosa che si prende nel transito e si tiene, si porta a casa e si conserva spesso in forma immobile.

Sì è così e poi per me l’hotel è un luogo di comfort rispetto alla casa, è un posto dove ti rifanno il letto, cioè tu lo disfi e qualcuno lo rimette in ordine al posto tuo, ed è qualcuno che neppure hai idea di chi sia, questo è il bello. Per me l’hotel era appunto un luogo mentale in cui potessero albergare le cose. Hotel Souvenir, con una traduzione un po’ da Google Translate potrebbe diventare “l’albergo dei ricordi”, no? Quindi mi piaceva avere tutti questi ricordi, queste piccole fotografie, questi dialoghi con me stesso messi in queste stanze d’albergo confortevoli. Quindi prendere ricordi, belli o brutti che siano, e farli albergare in un posto comunque piacevole, in qualche modo farli vivere, tenerli in vita.

La casa al contrario è più faticosa, in casa non puoi tirarti indietro, far fare troppo ad altri, evitare di implicarti.

Ecco, infatti ora sono uscito di casa, ho messo su la lavatrice e adesso comunque quando torno devo stendere i panni altrimenti marciscono. In hotel non devi mica occuparti di pulire il bagno, non ti è richiesto nulla, in qualche forma il comfort sta lì.

Quello che succede, appunto, quando si transita, quando non ci si deve fermare in un punto. Il tema del movimento è molto connesso a quello del tempo che infatti, in questo disco, è centrale.

Sì, e sento che comunque in quest’album per la prima volta tratto questo tema con molta più serenità. Penso a come lo avevo trattato nell’Almanacco del giorno prima, ad esempio, anche lì si parlava tanto di tempo però era più una visione malinconica. Lì c’era il tempo che era passato, che non poteva più essere. Invece qui ci sono tutte le persone che sono stato, alcune persone che sono stato e che sono state con me in una vita e che non ci sono più ora ma ci sono nel mio dialogo, io ci parlo.

Il disco si apre con un pezzo emblematico in questo senso, si chiama Dieci anni fa.

Ho scritto le strofe di questo pezzo quasi dieci anni fa però il ritornello l’ho scritto l’anno scorso ed è stato molto figo perché poi ci ho ripensato ed è stato come scrivere una canzone insieme a una persona che non c’è più, cioè il me di dieci anni fa. Ho scritto una canzone con me stesso, con una persona che non sono più. Probabilmente sono ancora io, eh, però al tempo stesso non sono proprio quella persona là. La persona che ero però vive ancora adesso, ecco, lì dentro.

Vive nel disco in diverse canzoni in effetti, penso a Un viaggio nel tempo, una canzone molto De Gregori che mi hai fatto ascoltare mesi fa, in estate, e da allora non ha mai smesso di farmi piangere.

Lì ci siamo ispirati proprio a De Gregori, in particolare a La donna cannone per gli archi, quando tengono una sola nota.

Un dettaglio pazzesco quello.

Sì, incredibile. Nel pezzo parlo con me da ragazzino, me da piccolo, dalla prospettiva di oggi. Lì insomma ci sono io venti ma anche trent’anni fa. Secondo me attraverso canzoni così è come se uno risolvesse un po’ la questione che ha col tempo. Non l’ho risolta definitivamente, come nessuno d’altronde, però è in qualche modo successo che questo tempo che passa alla fine non mi spaventa più.

Tornando all’Almanacco, se penso a un pezzo come Al Manakh mi ricordo proprio di questa cosa che c’era dell’essere al passo coi tempi, questo senso di dover essere a tempo con i tempi prestabiliti della vita, con quello che si deve fare o si deve essere in determinati momenti e in determinate fasi, mentre in qualche modo forse qui c’è una forma di pacificazione con questo aspetto.

Ci ho fatto pace, in quella fase ero sicuramente molto più angosciato dal pensiero del passare del tempo. Mi preoccupava invecchiare, il pensiero di perderemi delle cose, di non poter più fare qualcosa, di avere un aspetto che non mi piacesse più. Anche oggi comunque, quando guardo le foto di dieci anni fa, penso che avevo la barba scura e ora è bianca, alla fine queste cose quando guardi le foto le senti tutte però il punto è che il passato conta nella misura in cui tutto quello che siamo stati va bene se oggi siamo felici di essere quello che siamo. In Un viaggio nel tempo dico proprio questo al me stesso da ragazzino: gli do un sacco di consigli e poi alla fine dico di dimenticarsi tutto quello che ho detto perché comunque conta il fatto di fare quello che si deve fare perché alla fine sono felice della mia vita, voglio dire, tutto sommato il risultato mi pare buono.

La pacificazione col tempo che passa c’è anche in Allegria del tempo che passa, un pezzo che mi fa pensare a O que será di Chico Buarque.

Anche quella è una canzone che ho iniziato a scrivere tanti anni fa con Riccardo dei Selton che ora non è più nel gruppo, ricordo che un pomeriggio mi insegnò gli accordi di chitarra molto usati nella musica brasiliana, le seste e le settime, tornato a casa a un certo punto ho scritto la strofa e un ritornello; quando l’anno scorso ho ripreso in mano la canzone prima ho chiesto ai Selton di produrre il pezzo e poi mi sono accorto che il ritornello non mi piaceva. Lo abbiamo prodotto una prima volta però non eravamo soddisfatti del risultato e abbiamo capito che era il ritornello che non andava e lo abbiamo finito in modo diverso. Per me è anche una canzone loro perché ci sono stati da sempre.

È un pezzo tutto sommato, anche qui, pacificato, se non altro anche nella presa di coscienza di te che hai messo in campo, penso a versi come “questa stupida paura di stare bene, la mia malattia”.

Sì ce l’ho, è un dato di fatto e l’ho capito, come avere gli occhi verdi, no? Ho gli occhi verdi, punto. Non posso farci più di tanto o forse sì, uno quando sa le cose combatte in un modo diverso, perché conoscere sé stessi e più utile di non farlo. E comunque tutto questo disco in molta parte viene anche dal mio percorso di analisi. A partire da quello che accadeva lì ho scritto molte canzoni, che senza, secondo me, non avrei mai scritto. Penso a Cambiare idea.

Ecco lì a un certo punto dici “devo prendermi cura di me”, voglio dire, una cosa che generalmente trova vie diverse e meno esplicite per essere espressa anche nei testi delle canzoni e invece eccola lì, un atto di chiarezza lirica quindi personale.

Sì, è stato un processo molto lento. A un certo punto, all’inizio dell’analisi, non avevo chiaro nulla, io volevo registrare le sedute perché non ricordavo niente di quello che usciva, ma l’analista mi ha detto «no, non voglio che tu registri, quello che ti devi ricordare poi te lo ricordi». Piano piano ho cominciato coi miei tempi a sentire che tutta la roba schiumava dentro di me e mi sono reso conto di alcune cose sulla mia persona, sebbene e con dei tempi lunghi. A un certo punto, diciamo da metà del percorso in poi, ho cominciato a non aver mai voglia di andarci, ma uscivo e stavo bene e a prescindere da tutto mi sentivo davvero meglio, che non è male. Questo poi è dentro il disco. Ci è finito tanto su di me e su questo percorso che ho fatto, me ne accorgo leggendo versi come questo che citavi, sono parole che cinque anni fa non solo non avrei mai scritto ma non avrei nemmeno pronunciato.

È un disco molto introspettivo, un discorso iniziato con il disco precedente, cioè Dente, in cui hai iniziato a passare dal racconto delle storie al racconto più personale, intimo, di te.

È vero, non so perché non le racconto più, forse perché non mi succedono più, non lo so. Me lo sono domandato e il fatto è che proprio mi viene più da guardarmi dentro. Alla fine in questo disco c’è anche tanta solitudine, è una parola che ritorna perché a volte il mondo fuori è brutto e preferisco la solitudine e non si tratta, credimi, di rassegnazione ma di consapevolezza, che comunque nella solitudine io sto bene e che l’ho sempre saputo ma non l’ho mai nascosto. Ho sempre cercato compagnia perché forse anche se ci stavo bene in qualche forma ne ero anche spaventato, non lo so, ma ora non mi nascondo più e la solitudine non mi spaventa più.

Quando mi hai fatto ascoltare il disco la prima volta ti ho detto che secondo me, musicalmente, c’era un po’ un ritorno a L’amore non è bello.

Sì, volevo tornare in qualche modo indietro con questo disco, anche come attitudine, non che volessi rifare quella cosa là ma volevo fare un disco semplice cioè con pochi strumenti, ho portato in studio cinque strumenti e mi sono detto: niente cose con cinquemila pianoforti, uno e che sia quello. Poche cose, come se fosse in realtà una band che suona in una stanza, volevo tenerlo un po’ scarno. Infatti molte di queste canzoni dal vivo funzionano bene perché sono fatte per essere suonate da una band. Nel disco precedente volevo fare un disco di plastica, qua un disco polveroso, fatto con strumenti analogici, per andare indietro ma ancorato al presente.

Per farlo hai contattato Federico Nardelli.

Sì, avevo sentito il suo lavoro con Gazzelle e mi era piaciuto molto. Volevo una contemporaneità con la batteria à la Ringo Starr, una cosa moderna, capace di passare in radio ma anche classica, ecco, volevo fare un disco classico però moderno. Abbiamo fatto amicizia, abbiamo passato l’estate scorsa insieme a Milano a lavorare all’album, un luglio bellissimo, città semideserta, lui un talento grande, nel disco ha suonato quasi tutto e poi è un produttore bravissimo, non ho mai registrato delle chitarre acustiche così belle.

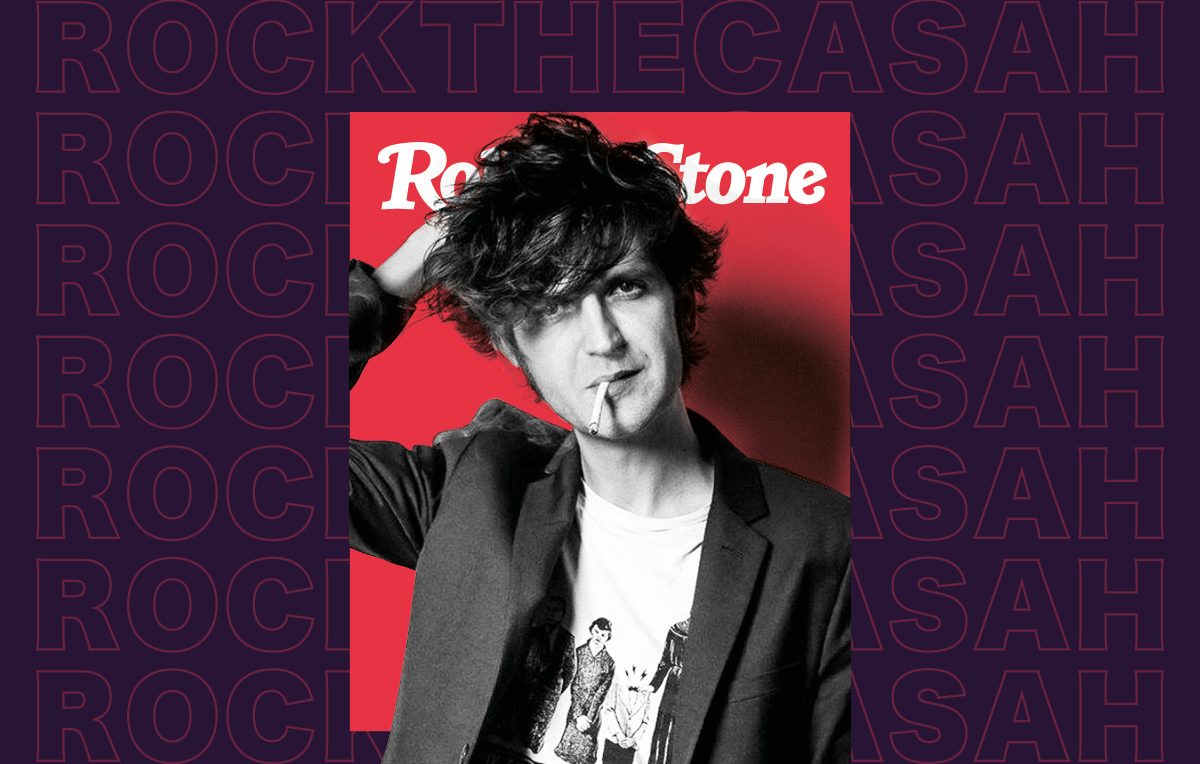

La copertina di Andrea Uncini riprende l’idea del dialogo con un altro sé.

Sì, ho sempre amato il suo lavoro ma non osavo contattarlo, poi lui ha contattato me e così ha fatto le illustrazioni per tutti i singoli e poi anche per l’album. Ci sono due che sono la stessa persona e che si guardano su piani diversi della realtà. In due colori diversi che, guarda caso, sono gli stessi che nel disco precedente avevo sulla faccia.

Una delle tue grandi doti è la capacità di scrivere canzoni d’amore bellissime, spesso molto analitiche, come succede di rado e solo ad alcuni grandi nomi del passato (Tenco, Fossati), cioè di fare un ragionando sul sentimento. Qui sembra che per la prima volta il ragionamento sul sé superi tutto, anche quello intorno al discorso amoroso. “Non mi innamoro più” canti, un po’ come Catherine Spaak o come diceva Celentano quando voleva farci credere che l’amore non esistesse e fosse solo una favola che prende in giro gli esseri umani. Che è successo?

È successo che in questi tre anni è finito un amore molto molto forte e molto importante per me ed è stato importante non solo per la bellezza che ha portato nella mia vita, ma anche perché poi alla fine di questa relazione ho capito molte cose anche di me stesso. La relazione finisce ma l’amore, a volte, non finisce. A meno che non ci si distrugga davvero. Però tendenzialmente l’amore si trasforma in qualcos’altro. È un sentimento talmente grande, talmente forte che può farlo.

Ma fino a ora ti è mai successo?

No, ma so per esempio che a questa persona continuerò a volere bene per il resto della vita. Ci ho passato sette anni belli, bellissimi.

Come è cambiato il tuo modo di rapportarti a questo sentimento e di raccontarlo nelle canzoni?

Per me l’amore è il mio corpo che reagisce in modo potente e straordinario, capace di trasformarmi. Quando ci entra la testa è un casino però immagino che comunque anche lei debba esserci e fare la sua parte, ecco, solo che per me va così. Per il resto, sai, io non capisco mai come come scrivo e a volte non capisco neanche mai cosa scrivo. Cioè io questo disco lo sto cominciando a capire adesso. Infatti sono uno di quelli che non pensa che il disco sia già al passato quando esce, ma penso che lì io stesso posso iniziare ad ascoltarlo con prospettive nuove.

In questo disco c’è anche la tua prima canzone politica, si intitola Presidente e molti dicono che sia il sequel dell’Anno che verrà di Dalla, però parla di eutanasia.

Sì, penso che sia il diritto di base di ognuno di noi decidere cosa fare della propria vita, del proprio corpo, dell’essere qui sulla terra o meno. All’inizio volevo legare proprio la canzone a una campagna poi ho cambiato idea, ma è una questione a cui tengo tantissimo e a cui ho pensato molto.

Io spero che Marco Cappato la ascolti al più presto, anche perché è bellissima.

Sì, e poi diciamolo, di questi tempi è una battaglia indie e sarebbe meglio fosse più mainstream.