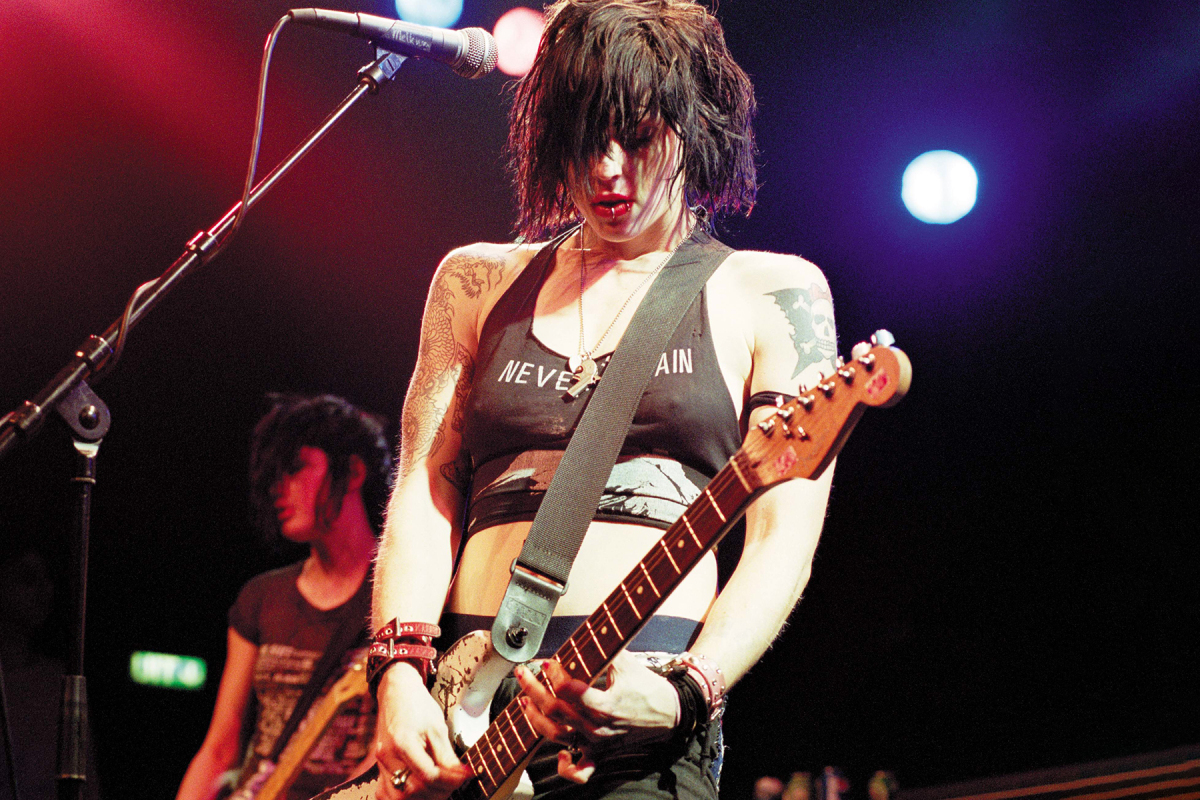

È raro che Brody Dalle non tiri fuori il suo ghigno. L’aveva l’anno scorso quando raccontava alla camera dell’iPhone la vita on the road della punk band in cui suona da una ventina d’anni, i Distillers. L’aveva anche quando, un mese dopo l’inizio della pandemia, ha instagrammato i suoi capelli da quarantena. E ce l’aveva l’estate scorsa, quando ha stuzzicato i fan con dei post dallo studio di registrazione, spiegando che la band era tornata a lavorare a un disco dopo 17 anni. Riesco persino a sentirlo nella sua voce – meno roca di quanto si potrebbe immaginare, considerando le urla gutturali dei suoi dischi – mentre la sento al telefono dalla sua casa di Malibu. Quel ghigno, però, è nella sua forma più pura solo in The Distillers, il debutto della band.

«All’epoca fare un disco punk significava inciderlo il più velocemente possibile», dice. «Se ci impiegavi troppo tempo, non era punk».

Uscito nel gennaio 2000 e tornato ora in versione rimasterizzata, l’album si apre col suono di un feedback, un colpo di rullante e la voce consumata di Dalle. “Oh, Serena”, grida trascinata dai power chords, “oh, Serena, so cosa dicono di te”. Qualcuno spara merda su Serena ed è chiaro che la cantante non apprezza. A quel punto, la band infila altre 14 canzoni in poco più di 30 minuti: alcune raccontano l’infanzia di Dalle a Melbourne, Australia (Gypsy Rose Lee, la ghost track Young Girls); altre le divisioni che vissuto quando a 18 anni si è trasferita a Los Angeles (L.A. Girl, Girlfixer); altre ancora sono piene di riferimenti a documentari sulla rivoluzione che guardava all’epoca (Idoless, Red Carpet and Rebellion).

L’album era infuenzato dal pop-punk reso popolare da Green Day, Offspring e dalla band del marito dell’epoca Tim Armstrong, i Rancid («Mi colpiva il suo modo di cantare»), uno stile che Dalle trasforma in qualcosa di unico, scrivendo inni alla rivolta giovanile e mettendo in musica il punto di vista delle ragazze sottopalco. Donnas e Lunachicks hanno reso il genere più appetibile. I Distillers erano la band che avresti potuto trovare nella cantina di un amico. «Quanta gelosia ho visto» nella scena underground di Los Angeles, «ma io sono fatta in un altro modo».

Dalle si era trasferita in città nel 1997, quand’era ancora teenager, per stare con Armstrong. Si erano incontrati un paio d’anni prima al Summersault Festival, in Australia, dove lei suonava con i Sourpuss. Armstrong l’ha invitata in America, e Dalle è partita usando il denaro ottenuto dal governo dopo gli abusi sessuali subiti da un amico del padre. In città è entrata nella comunità punk di SoCal che orbitava attorno all’etichetta Epitaph e ha formato una nuova band. Con Kim Chi e Matt Young nel 1999 ha pubblicato un EP di quattro canzoni per Hellcat, l’etichetta di Armstrong. Alla formazione si è poi aggiunta la chitarrista Rose Casper e l’anno successivo i Distillers hanno pubblicato l’album di debutto.

La band ha tentato la scalata al successo con Sing Sing Death House del 2002 e Coral Fang del 2003, che conteneva il singolo Drain the Blood, ottenendo qualche passaggio radio e un piccolo seguito grazie a MTV. Ogni album aveva una line up diversa, sempre più rifinita di quella che la precedeva. The Distillers resta il loro disco più grezzo, pieno dell’urgenza tipica dell’adolescenza, di storie di amicizia e cuori spezzati, il tutto accompagnato da chitarre velocissime e batterie violente. La formazione di Coral Fang si è riunita nel 2018 per una serie di concerti e un singolo, e sta lavorando a un disco che non ha ancora la data d’uscita. «Sono eccitata, non vedo l’ora che esca», dice Dalle, «Nnn sono mai stata così orgogliosa di un album». Nel frattempo stanno suonando qua e là, ad esempio nella performance virtuale a tema Halloween del 30 ottobre.

Abbiamo sentito Dalle per farci raccontare com’era essere la ragazza matta che ha registrato The Distillers.

Sono passati 20 anni da The Distillers. L’album ha retto la prova del tempo?

Le melodie e i ritornelli funzionano ancora, però mi sembra di leggere il diario della mia adolescenza. Non tanto per i contenuti, ma perché ero immatura. Amo ancora quel disco, le influenze sono evidenti e ovvie. Stavo ancora imparando a scrivere, a trovare la melodia giusta per le parole. Era la mia prima volta e ho faticato parecchio. Ma è una fase che attraversano tutti.

Hai scritto le canzoni durante l’adolescenza o direttamente a Los Angeles?

Ho scritto Blackheart quando avevo 15 anni. Il resto è nato in America. La prima che ho scritto era L.A. Girl, ci ho lavorato sulla chitarra mancina del mio ex marito perché non ne avevo una mia. Quindi sì, ho imparato a suonarla al contrario, è un buon esercizio. Fa bene al cervello.

Come sono nati i Distillers?

Grazie al giro di amicizie del mio ex marito sono stata subito catapultata nella scena della Epitaph. All’epoca lui stava anche fondando la sua etichetta, la Hellcat. Passavo del gran tempo con loro, quasi tutti i giorni. Sai, non conoscevo nessun altro. Avevo passato l’adolescenza suonando nelle band, farlo era una necessità, era un fatto compulsivo.

Così ho iniziato a cercare gente con cui suonare e qualcuno mi ha caldamente consigliato Kim, dicevano che era una bassista fichissima. Lo era davvero e lo è ancora. Può battere chiunque. Poi grazie agli Adolescents ho scoperto Matt. Abbiamo iniziato in una sala prove di Hollywood, facevamo i primi concerti soprattutto nella zona di Orange County. Poi ci sono stati un paio di tour, e il resto è storia.

Hai registrato un singolo con Kim e Matt, poi per l’album hai chiamato Rose Mazzola. Com’è cambiata la dinamica del gruppo?

Mi piaceva tantissimo l’idea che ci fossero tre donne sul fronte del palco e anche il fatto che tutte potessero cantare. Era potente e super fico. Bello. Ma c’erano problemi. Rose era giovane, 16 o 17 anni, aveva problemi seri e in più era dipendente dalla droga. Io ero praticamente la sua babysitter, dovevo occuparmi di lei, il che non è stato un problema perché la adoro. Ha anche vissuto con me a Los Angeles. Ma sai come funzionano le band, soprattutto se sono io a guidarle: o sono tutti disposti a seguire il tuo piano o hanno un piano tutto loro o ancora non vogliono ascoltarti. Si prospettava uno scontro. Io volevo andare in una certa direzione, loro no. Quindi li ho lasciati andare.

Come ti trattavano quelli della scena della Epitaph, a Los Angeles?

Nella maggior parte dei casi molto bene. All’inizio c’era un po’ di diffidenza circa le mie motivazioni. Non è stato facile. Ho sempre avuto rapporti complicati con le donne, per tutta la vita. A scuola ero emarginata e bullizzata, sia fisicamente che non, come quando c’è il gruppo di ragazze all’angolo che parla male di te e tu pranzi da sola… Ma sono esperienze di vita,e guarire quelle ferite più profonde mi ha permesso di andare avanti.

L’album di debutto è ricco di personaggi femminili, tra cui Gypsy Rose Lee e Gerti Rouge. Cosa rappresentano per te?

Gypsy Rose Lee viene dalla mia infanzia. Avevo un’amica, facevamo un gioco in cui ci travestivamo e lei era Gypsy Rose Lee e io Marilyn Monroe. Eravamo piccole, avevamoforse 8 anni. Lei era una sagittario e credo che lo fosse anche Gypsy Rose Lee. Non ricordo bene come, ma c’entrava qualcosa. Gerti Rouge, invece, è lo pseudonimo di un’amica d’infanzia, la figlia dell’uomo che ha abusato sessualmente di noi. Alla fine l’abbiamo denunciato, lei ha vissuto con la mia famiglia per un anno e poi è andata in un centro di accoglienza per donne. Questa è la storia di Gerti Rouge.

Anche Oh Serena sembra toccare li stessi temi: essere rifiutata o sessualizzata. Anche questo personaggio è ispirato alla tua vita?

Sì, è un personaggio immaginario basato sulle mie esperienze. Parla di come venivo trattata, di come ero vista dopo i traumi dell’infanzia, e di promiscuità. Parla di come la gente ti tratta mentre affronti i tuoi problemi e cerchi di capire i tuoi demoni e il tuo dolore. Non avevo lo spazio per farlo, mi avevano incasellato nel ruolo della troia.

Il secondo disco dei Distillers Sing Sing Death House è più politico, ma quei temi sembrano evidenti già nel primo, con versi che parlano di religione, proteste e rivoluzioni. Cosa ti aveva portato a scriverne?

Guardavo un sacco di documentari sulle rivoluzioni del mondo e volevo riscriverle in forma narrativa. Ma in quel primo disco avevo difficoltà a mettere giù le parole. Quando le canto, adesso, mi chiedo cosa cazzo significhino. Devo sostituire le parole, essenzialmente riscrivo le canzoni, ma la vita è così, si impara strada facendo. Non so… stai forse per chiedermi del Village Voice?

Sì (il Village Voice pubblicò una recensione dell’album, all’epoca, che criticava la mancanza di senso di alcuni testi).

Abbiamo letto quella recensione, era feroce ed esilarante, mi ha cambiato la vita. Quella recensione è la ragione per cui i testi di Sing Sing Death House sono così succinti. Avevo proprio la mia copia. Credo di averla letta a New York, il che ha peggiorato le cose. Volevo scappare e nascondermi, non volevo farmi più vedere da nessuno. Era un articolo durissimo, di una onestà brutale. Ora gli sono davvero grata, perché mi ha portata su una nuova traiettoria, mi ha costretta a dare un senso a quello che cantavo.

Ci sono dei versi del primo disco che ti colpiscono particolarmente, adesso?

Oh, dio mio. Ci sono canzoni come Red Carpet and Rebellion, che parlava del fatto che abitavo a Geelong, una città costiera a un’ora da Melbourne. Abitavo in una vecchia casa degli anni ’70 e c’era un tappeto rosso chiaro. In qualche modo l’avevo collegato alla rivoluzione russa. Non ricordo cosa pensassi all’epoca, ma in quella casa tirava aria di ribellione giovanile, c’erano strani rapporti tra persone. La canzone esplora la storia di quella casa.

Che cosa ricordi delle registrazioni? È stato difficile?

È stato veloce, credo meno di una settimana. Saranno stati tre o quattro giorni. E sto parlando di registrazioni, voci, mix e mastering. Succedevano un sacco di cose: una persona che lavorava al disco stava affrontando dei problemi molto seri col suo matrimonio, aveva una bambina piccola che poi è morta, mi ero presa cura di lei ed è stato straziante. È stato davvero tosto guardare una persona affrontare quella tragedia devastante. Essermi presa cura di una bambina che poi è morta è assurdo.

Ha cambiato qualcosa del tuo approccio creativo?

Sì, mi ha portata a Young Girls, anche se quella parla di Gerti Rouge. Ma aveva sfumature di quella storia… il dolore dell’infanzia, l’abbandono.

Perché avete inserito anche Ask the Angels di Patti Smith?

Oh, amo quel pezzo e dopo un concerto – forse era uno show di mio marito – l’ho incontrata. È una canzone potente. È un disco incredibile e lo ascoltavo spesso all’epoca. Candandola volevo dare al mio album un sapore diverso, non volevo fosse solo punk veloce e intenso. Ci deve sempre essere un brano più lento. Era la regola. Uno, non due o tre.

Che altro ascoltavi all’epoca? Hai detto che le influenze erano evidenti…

Beh, sicuramente la band del mio ex marito. Non avevo ancora trovato la mia strada e quello che facevo prima non sembrava abbastanza fico, quindi pensavo di dovermi integrare. È davvero ovvio ascoltando il disco. Ma di solito cerco di ascoltare musica che non mi influenzi troppo, come Lady Saw, una musicista dancehall giamaicana. La sua canzone che preferisco è Sycamore Tree, l’avrò ascoltata un milione di volte. Ascoltavo anche gli X-Ray Spex e probabilmente anche Black Flag e Dead Kennedys. Sicuramente Blondie.

Il tuo modo di pensare alle canzoni è cambiato negli ultimi vent’anni?

Di solito è influenzato da cosa sto vivendo, mischiato col dolore dell’infanzia. Scrivo di quello che mi succede e anche di com’è cambiata la mia personalità, il mio spirito, il mio comportamento, la mia psiche. Lo racconto usando un filtro, attraverso altre situazioni, personaggi, scenari, storie. Con gli anni mi sono abituata a scrivere cose più personali e dirette.

Ho iniziato a scrivere poesie quando avevo più o meno 8 anni e sono stata fortunata a incontrare una donna. Viveva vicino a casa, si chiamava Jacinta, scriveva poesie e lavorava per Age, il giornale più importante di Melbourne. Io facevo da babysitter a sua figlia e lei mi aiutava con la poesia. Sono davvero grata di averla avuta come mentore. Insomma, i testi erano super importanti, erano l’unica cosa a cui lavoravo duramente.

I testi dell’album raccontano le esperienze di una donna molto giovane. Adesso tua figlia ha 14 anni: guardandola crescere hai trovato una prospettiva diversa su quello che provavi all’epoca?

Quando sei un’adolescente ti senti molto più avanti del punto in cui sei davvero, sei piena di convinzioni e sentimenti intensi, quindi penso che sia naturale. Ma sì, guardando lei e i miei ragazzi… sono davvero giovani, da teenager è difficile capire quando fare un passo indietro, non hai esperienza. Tutto sembra definitivo, non c’è spazio per i compromessi o per altri punti di vista. Ma è attraverso questo processo – discutere, scoprire, ascoltare i tuoi maestri o gente che rispetti – che inizi a scoprire i tuoi valori e come si intrecciano con la tua vita. È un processo folle e meraviglioso.

Che consiglio daresti alla Brody che ha registrato questo disco? Sia musicalmente che nel gestire una band così famosa…

Non credo che mi darei un consiglio.

Davvero?

Mi direi solo di spingermi al limite. Il punto è che quando ero giovane, ma fa parte della mia personalità anche adesso, non mi piaceva essere comandata. Non so come spiegarlo… sono testarda, capisci? A volte devi incassare qualche colpo prima di capire le cose. Insomma, tutto quello che è successo è successo per un motivo, era destino. Non credo di voler interferire. Direi solo: spingiti al limite, vai avanti, tira fuori il meglio di te.

Qual è la cosa che ti rende più orgogliosa di questo disco? Perché funziona ancora oggi?

Sono orgogliosa, come ho detto prima, delle melodie e dei ritornelli. Credo siano stati questi elementi a portare i Distillers dove sono arrivati. E insomma, era la prima volta che facevo un disco. Ero orgogliosa di lavorare con la band, specialmente con Kim. Il suo basso è fichissimo. È fico anche quando cantiamo assieme. Ma non sono orgogliosa dei testi.

Sei rimasta in contatto con gli altri membri?

A volte parlo con Kim su Instagram. Sento anche Rosalyn, la seguo e l’avrò sentita un anno e mezzo fa. Mi ha chiamato per scusarsi e ringraziarmi, ovviamente non era necessario, non mi deve nulla, ma era sobria e onesta. Io non le attribuisco alcuna colpa. Era solo una ragazzina. Prendermi cura di lei e farle da mentore è stato un piacere, così come vederla affrontare la cosa. E insomma, Rose era davvero speciale. Le volevo bene come a una sorella.

Rimetteresti in piedi la line up originale per un concerto?

Sì, per divertimento sì. Mi è venuto in mente, ma dovrei parlarne con gli altri e capire se ha senso. Siamo tutti in posti diversi, ma sì.

Questo articolo è stato tradotto da Rolling Stone US.