Elisa e Marracash, una conversazione tra la regina del pop e il king del rap

Lei è l’eccezione più bella del pop italiano, una creatrice di mondi che non teme il cambiamento e si fa «un culo fotonico» per tenere assieme tecnica e ispirazione. Per la cover story dello speciale di Rolling su di lei, l’abbiamo fatta dialogare con un altro talento notevole. Elisa e Marracash si conoscono, hanno collaborato, condividono un’idea di pop che è sì contemporaneo, ma fa a meno dei luoghi comuni. Una conversazione unica, da rileggere in attesa della tre giorni di Elisa all’Arena di Verona

Foto: Marcello Junior Dino. Total Look: Vitelli. Orecchini: So-Le Studio

Sei cresciuta in un contesto di provincia, quasi opposto rispetto al mio. Tra di noi chi è partito più avvantaggiato, secondo te?

Se lo scopo è fare musica vera, onesta, senza fronzoli, forse io. Nelle periferie di provincia non vieni distratto dagli standard e dalle mode, non sono così dirompenti e schiaccianti. Ci sono colori più strani, vivaci e inaspettati. Regole più strampalate e fragili.

Magari sei meno avvantaggiato dal punto di vista della realizzazione, ma lo sei di più dal punto di vista creativo.

Certo. Sei molto più naïf, ma meno cosciente del music business e di tutto il resto. E poi, lo fai per te: se sei interessato alla musica, lo sei davvero. Non c’è chi ti giudica, o comunque non c’è lo strafigo che fa gruppo con altri strafighi.

Un’altra differenza tra di noi è che tu hai raggiunto il successo da giovanissima, mentre io ho firmato il mio primo contratto discografico serio a 28 anni. Che impatto ha intraprendere questa carriera a quell’età?

Un delirio. È abbastanza devastante. Avevo tanta paura di impazzire quand’ero piccola. È estremamente difficile da gestire.

Quanti anni avevi esattamente?

Quando ho fatto la prima audizione, 15; quando mia mamma ha firmato il contratto per me, 17. In quei primi due anni ero già nell’incubatrice di Caterina Caselli, che mi dava un po’ di input. Continuavo a scrivere e scrivere, sapendo che l’obbiettivo era fare il mio primo album: ho iniziato a lavorare per quello fin da subito.

E il successo nazionale quando è arrivato?

A 19, con Pipes & Flowers. La cosa buffa è che le cose che ho scritto a 16 anni le canto ancora adesso in concerto. Per fortuna, grazie al mio lato super-wild, non mi è mai capitato di fare pezzi che hanno avuto successo pazzesco e che a me fanno schifo. In un percorso così lungo, è anche questione di culo. Ero davvero giovane.

E che impatto ha avuto tutto questo? Ho sempre pensato che fosse pericoloso, per la salute mentale e per la creatività. Il successo è una specie di cupola che ti separa dalla gente comune.

Non l’ho vissuto così. È difficile spiegarlo, adesso entriamo in un territorio del CAZZO! (Lo dice urlando, ndr) Guarda, io l’ego proprio non ce l’ho. Ho il problema opposto, semmai. Non credo assolutamente in me stessa. Per arrivare minimamente sotto allo zero, per farmi dire «Forse stavolta non ho fatto cagare troppo», devi darmi 70 Grammy. Penso tutto il tempo che scoppierà un inferno, che non durerà. Sono passati vent’anni da quando ho iniziato, ma per me è sempre così. Purtroppo è la verità! (ride)

Foto: Marcello Junior Dino. Total look: Aloïse mahe Stephenson. Orecchini: So-Le Studio

Oggi è l’epoca del successo istantaneo. Tu, invece, come dicevi hai fatto una lunga incubazione…

Sì, ho fatto tante serate, tanti pianobar, ma il mio primo singolo era esploso subito.

Avevi anni di gavetta alle spalle, però. Oggi si passa dall’amatorialità all’eccesso. Meglio ora o meglio una volta?

A quel tempo era importante – per me almeno, ma anche per tanti altri – essere solidi, non era tutto così sbilanciato sull’immagine. Una volta era un flow spontaneo: quello che sentivi determinava come ti vestivi, come ti muovevi eccetera. Non era un processo razionale. Ora in tantissimi casi, anche se non in tutti, c’è una costruzione che non ha nulla di creativo. A volte porta a delle cose fighissime, ma è come se ci fosse un grande distacco tra ciò che si fa e ciò che si è.

E non vale solo per la musica.

Potrebbe anche esserci un aspetto sano in tutto questo. Però è una cosa che non mi appartiene. Ho un’altra mentalità.

Anch’io. Siamo boomer!

Sì, io sicuramente!

Trovo che negli artisti di adesso non ci sia una visione del futuro: non si chiedono se ciò che fanno potrebbe impattare sul loro avvenire. È anche vero che oggi il pubblico dimentica molto più in fretta. Una volta, se cannavi un disco, ti giocavi la tua opportunità. Ora hai più margini di errore.

Non credo. Secondo me è l’opposto.

Ah sì?

Prendi il caso degli artisti che negli anni ‘90 facevano un album di grande successo: seguito gigantesco, concerti negli stadi eccetera. Magari il secondo album non era altrettanto buono, ma continuavano ad avere opportunità enormi. Se il terzo ancora non era buono, non succedeva nulla: andavano avanti a fare il loro. La dimensione del progetto cambiava dopo almeno tre dischi. Oggi la cambi dopo tre singoli. Però quello che dici tu lo trovo in altre cose.

Una volta, se facevi uno spot pubblicitario, eri rovinato!

Esatto! Oggi la gente venera chi fa i soldi. Una volta veneravi l’onestà. Era una situazione super ipocrita…

Era quasi un tabù dire che guadagnavi.

Oggi è tutto ostentato. Ma come non era vero che un tempo tutti pensavano solo all’arte, non è vero che oggi contano sono i soldi. È una doppia bugia.

Ecco, questo mi interessa. Immagina che ci siano due piatti della bilancia, l’arte e l’intrattenimento. Non credi che ci sia un cambio di equilibrio rispetto a prima?

Sì, ma il cambio è nella risposta, non nel segnale. Il segnale è identico: chi vuole fare arte fa arte, gli è impossibile ragionare diversamente. Chi fa entertainment magari cerca di fare arte, se riesce… E chi fa arte ogni tanto cerca di guadagnare due soldi provando a fare entertainment, pure lui senza riuscirci. Una volta invece dovevi fingere di essere interessato a quell’aspetto, o coinvolto in situazioni socio-politiche. Oggi puoi esplicitamente dichiarare che non te ne fotte un cazzo! (ride a crepapelle)

Era tutto più connotato, sì. Della tua generazione, poi, sei anche stata tra le prime a scrivere: di solito le giovani cantanti erano affiancate da autori maschi. Tu hai un po’ rotto questa tradizione.

Beh, c’è stata anche Carmen Consoli, che è sempre stata un mio grande punto di riferimento: siamo coetanee, ma era uscita poco prima di me. E poi c’era stata Gianna Nannini, e altre.

Sì, non è una questione di primato. Diciamo che ai tuoi tempi era inconsueto. Ora è più sdoganato, ci sono più autrici donne.

Purtroppo sono comunque ancora poche rispetto all’estero, a cui guardavo io. Anche se oggi in Italia ci sono molte donne consapevoli e responsabili della propria arte e della propria musica. Sono finalmente al volante e vanno dove vogliono loro. Artiste come Madame, Ariete, Joan Thiele, Rose Villain, Veronica Lucchesi de La Rappresentante Di Lista, California dei Coma_Cose e tante altre.

Foto: Marcello Junior Dino. Total look: Alessandro Vigilante. Scarpe: Del Core

Per te è importante essere una cantautrice?

Sì. Non credo che mi interesserebbe fare solo l’interprete, non è proprio roba per me. Tra le due opzioni, preferirei piuttosto continuare a scrivere e smettere di cantare. È più gratificante. Mi piace molto anche scrivere per altri.

A proposito di estero che citavi prima, oggi si parla tanto di esportare la musica italiana, ma tu l’avevi già fatto molto tempo fa, negli anni ‘90. Come la vivevi?

Boh! In maniera molto inconsapevole. Sempre per quello che dicevamo all’inizio: penso di essere l’ultima degli ultimi.

Ma ti interessava, almeno?

Di brutto! È un’ossessione, credo che ci morirò. Con serenità, ma ci morirò.

Da dove ti viene? Io per esempio non ce l’ho per niente, di uscire dall’Italia non me ne frega un cazzo. Voglio essere king nella mia nazione, come Vasco. E poi ho piena consapevolezza che le mie canzoni non sono esportabili, perché sono troppo legate a quello che dico, e quello che dico è troppo legato al mio Paese.

Ma se un giorno ti esce una melodia o un verso che per gli stranieri significano qualcosa, cambia tutto. Non puoi saperlo o pianificarlo: capita.

Chi lo sa. Però vedo che a te interessa molto.

Da sempre. Mi danno fastidio i limiti, le barriere. Il posto da cui vengo io è un po’ di confine, e la musica straniera ha un peso enorme. Soprattutto per la mia generazione. Non avevo nessuna cultura della musica di qui, ho imparato tutto tardi, dopo i trent’anni. Per me prima c’erano solo Battisti, Mina, o magari le compilation in cassetta che vendevano dai benzinai, quelle arancioni, con dentro le hit più famose.

Io ci sono cresciuto, i miei ascoltavano solo quello.

Mia madre ascoltava solo gente tipo Amii Stewart, Whitney Houston o Barbra Streisand. Per un po’ di anni ho fatto la parrucchiera e avevo delle colleghe che ascoltavano Ramazzotti o Zucchero, ma io niente. Mi limitavo a imparare qualche pezzo per il pianobar.

Foto: Marcello Junior Dino. Total look: Alessandro Vigilante

All’estero ci sei stata parecchio.

Eh sì. A 18 anni ho registrato il primo album in America, e ho girato spesso il mondo per promuovere i miei dischi. Dal 2003 in poi ho anche vissuto sei anni tra l’Italia e la California. Ma anche prima ero davvero presa dall’inglese: per studiare le pronunce, ad esempio, imparavo a memoria le poesie che Jim Morrison recitava nell’album An American Prayer, accompagnato dai Doors. Era una questione di suono, sono sempre stata un po’ fissata. A furia di ascoltare roba in inglese fin da piccola, si dev’essere creato qualcosa, una specie di bozzolo in cui mi sentivo tranquilla e sicura. Ma in fondo non è strano che usassi l’inglese a 18-19 anni; la cosa strana è che tutti hanno smesso e io continuo, indipendentemente da come vanno poi i dischi. Lo faccio perché mi piace, non voglio mollare. Devo andare avanti e proseguire la mia esplorazione.

Non è che in inglese tu dica delle cose che in italiano non dici, tra l’altro. Non è un trucco per non farti capire.

No, infatti, c’è coerenza. Forse nei primi dischi, come è normale a quell’età, ho tirato un po’ di bordate qua e là. Era una roba un po’ perversa: mi divertiva che amici e famiglia, per capire cosa stavo dicendo, dovessero farsi lo sbattimento di tradurre! (ride) Giochini innocenti. Che poi hanno portato a 7 anni di tour e 13 album, ma pur sempre giochini innocenti.

Hai sempre avuto dei riferimenti musicali colti e di nicchia, negli arrangiamenti e nell’uso degli strumenti: il Theremin, il Moog. Roba ricercata, poco usata nel mainstream. Non ti sei mai chiesta: mi capiranno? Arriverà?

No, non mi chiedo mai una mazza di ‘ste cose. Anzi, mi piace portare qualcosa di strano e poco visto.

Non trovi che da noi il sound sia un po’ in secondo piano?

In settantesimo piano, forse. È un discorso così triste.

Nel caso dei miei dischi, ad esempio, tendono sempre ad attribuire il successo a me e non a Marz che li ha prodotti. Si concentrano solo sulla parte vocale, forse perché siamo il Paese del bel canto?

Il bel canto ha tantissima tecnica dietro, ma questa tradizione fa sì che la musica venga considerata solo come un accompagnamento. Un intrattenimento creato perché succeda altro nel mentre, e quindi non cultura.

Anche secondo me la dimensione culturale è lasciata sempre da parte.

Anche negli altri Paesi il grande pubblico non dà poi tanta importanza a queste cose, ma gli hanno insegnato a prestarci attenzione, cosa che ha permesso che la musica venisse tutelata. Qui c’è stata una spaccatura violentissima e netta tra la musica classica e la musica leggera. E noi che facciamo parte della seconda categoria non abbiamo protezioni.

Foto: Marcello Junior Dino. Total look: Aloïse mahe Stephenson, Luisa Beccaria

Un’altra cosa che un po’ ci accomuna è quella di mischiare i registri, l’alto e il basso. Non sono un avanguardista, mi piace che i miei dischi siano complessi ma fruibili, e mi sembra che piaccia anche a te.

Assolutamente, io sono della scuola Beatles. A volte me lo fanno notare, che faccio cose complesse, ma a me non pare affatto, mi sembra tutto molto pop. Mi piace la godibilità: non voglio fare fatica quando faccio musica, o far fare fatica alla gente che la ascolta.

La cosa più difficile è proprio creare qualcosa di profondo e riuscire a portarlo a tutti. Meglio, piuttosto che chiudersi nella propria nicchia e dire «Se lo capisci bene, se no fa niente», no?

Sì, certo. Quando ascolto una canzone mi piace che mi entri dentro, che mi travolga emotivamente e melodicamente. Al contrario, le cose banali mi danno molto fastidio, non le voglio neanche sentire. Faccio di quelle scene: magari sono in doccia, esco fuori urlando e cambio canzone! (ride)

Senti, parliamo di Sanremo.

Urca.

La tua prima partecipazione (e vittoria) risale al 2001, ora sei tornata dopo 21 anni. E tu non sei mai stata una da competizione canora.

No, le odio, sul serio.

E come mai hai cambiato idea?

Girati alla tua destra. (Indica Jacopo Pesce, direttore di Island Records, e ride)

Ah, quindi sei stata convinta. Non posso credere che tu faccia una cosa senza volerla fare, però.

Diciamo che mi metteva molta ansia, ma già dopo aver fatto le prove mi ero un po’ tranquillizzata. Andare ospite è peggio, perché all’improvviso ti ritrovi inglobata in questo mega mostro senza avere neanche il tempo di abituarti o vivere il palco. Preferisco farne parte, mi piace sentire gli altri attorno a me che stanno vivendo la mia stessa esperienza. Non volevo neanche pensare che fosse una gara: ho pensato solo che è lo show italiano più bello e importante, e tutti abbiamo dato il nostro contributo per una festa della musica, per celebrare le cose che abbiamo scritto e realizzato. Ragionare sul perché andarci non funzionava, per me: dovevo pensare al perché non andarci. E alla fine, non avevo abbastanza motivi per rinunciare. Il ragionamento è stato questo: «Gesù, ti sei fatta un culo fotonico negli ultimi due anni, non hai voluto rinunciare all’inglese, ti sei sparata un doppio album massacrandoti su entrambi i dischi, c’è pure la pandemia… Vuoi anche rinunciare alla vetrina più importante dove portare le tue canzoni? Perché non devi regalare alla tua musica questa chance? Se devi tirare un sasso nell’acqua, cerca di fare i cerchi più grandi che puoi». Indipendentemente dal risultato, l’ansia e il disagio sono momentanei: il segno che può lasciare quel passaggio sul palco dell’Ariston, no. Era mia responsabilità non farmi travolgere dalla paura, perché non rappresentavo solo me stessa, ma tante altre persone talentuose che mi hanno aiutato a realizzare un progetto più grande di me.

Non te lo sei negata, insomma. È giusto. Ma a proposito, qual è la tua routine per scacciare l’ansia? Conoscendoti, immagino sia prepararti tantissimo…

Bravo! Studiare dieci volte più del necessario. Ho bisogno di allenare la mia voce al massimo, di sapere bene quello che c’è da fare. Ad esempio, ho una vera fobia di dimenticare i testi. Anche in tour, devo avere il gobbo. Lo guardo pochissimo perché tanto li so, ma devo averlo. I primi anni non c’era e soffrivo un sacco, poi quando l’hanno messo mi sono rasserenata. Le solite fragilità personali che mi porto dietro.

Foto: Marcello Junior Dino. Total look: Aloïse mahe Stephenson. Orecchini: So-Le Studio. Scarpe: Del Core

La paura di non essere all’altezza.

Perché non ho studiato, perché non sono strutturata, perché non sono abbastanza. È come stare perennemente sulle montagne russe! Poi alla fine riesco sempre a risolvere i problemi perché mi faccio un mazzo così, ma io non ci credo mai che ci sono riuscita davvero. I risultati sono lì, parlano! Eppure non li vedo.

Ti capisco, è una cosa comune a molti artisti. Devi essere un po’ matto per salire sul palco ed esibirti davanti a migliaia di persone. Lo facciamo anche per esorcizzare le paure. È un atto di coraggio incredibile, se ci pensi.

Per fortuna non ci avevo mai pensato (ridono entrambi). In realtà il mio motore primordiale, più che la paura, è la rabbia.

Rabbia che deriva da cosa?

Prima di iniziare quest’intervista l’ho detto che sarebbe finita come una seduta psicanalitica! Comunque, secondo me è un insieme di cose: il mio carattere, il mio vissuto, gli agenti esterni hanno prodotto soprattutto una reazione di rabbia. Il canto è stato uno sfogo incredibile. So che sembra strano, ma ho iniziato a dire apertamente quello che penso molto tardi, avrò avuto almeno 33 anni. Prima ero estremamente timida. E questo genera una pressione pazzesca, anche adesso. Se sono al ristorante e chiamo il cameriere, non viene mai, non riesco a farmi sentire. Devo chiamarlo tre o quattro volte, puntualmente. È un esempio del cavolo, ma rende bene l’idea.

Metaforicamente, quindi, canti per alzare la voce, per farti sentire.

Secondo me sì. Quando ero piccola non ero una che si lamentava o parlava di come stava. Probabilmente quello era il mio modo per esprimermi. Ancora adesso mi viene proprio la gastrite se non riesco a esprimermi al 100%. Se mi mandano sul palco a fare qualcosa che non sento mio, preferisco non andarci. Piuttosto che stare lì a riempire un buco, meglio tornare a fare la parrucchiera. Una volta non capivo chi non era come me, mi sembrava stranissimo che non fosse così per tutti.

Cambiando argomento, come riesci a coniugare la tua vita artistica con quella familiare? Per esperienza diretta so che anche nel ruolo di mamma e moglie dai il 100%.

A me piace non separare le cose: cerco di creare un’armonia e una coerenza tra i vari aspetti. I bambini frequentano una scuola privata in cui possono fare assenze lunghe e vengono con noi in tournée, perché provo un dolore fortissimo all’idea di separarci. Quando erano piccoli ero via molto più spesso, e ancora ho i sensi di colpa. Una volta è capitato che in un mese stessi a casa solo quattro giorni: non è mai più successo ma ci sto ancora male, ad oggi non me lo perdono. Quando vedo Sebastian, che tra i due è il più sensibile, che ha qualche problema, mi auto-accuso: «È colpa tua, tu non c’eri e lui ha coltivato queste ansie, se fossi stata lì non sarebbe capitato». Ecco perché voglio che passiamo più tempo possibile tutti insieme, come famiglia.

Quindi coinvolgi loro nel tuo lavoro e cerchi di essere presente sempre come genitore.

Esatto, e anche Andrea fa lo stesso. Ne abbiamo parlato fin da subito, perché all’inizio non volevo figli: avevo il terrore che succedesse un macello. Gli ho spiegato i miei timori, e gli ho detto esplicitamente «Se vogliamo fare questa scelta, saremo uno solo: d’ora in poi non si vivono vite separate».

Foto: Marcello Junior Dino. Total look: Valentino

Non hai mai paura che loro ti vedano come Elisa la cantante? Per esempio, a me dà fastidio che mia mamma mi chieda un autografo per qualche amica. Mi piace tenere separate le cose, mi piace essere Fabio quando torno a casa dai miei.

Anche mia mamma viene puntualmente a chiedermi gli autografi per le sue amiche, ma con lei è una situazione strana. Non ama molto il mio lavoro: oggi è contenta di quello che faccio, ma non lo è stata per tanto tempo, c’era grande conflitto, era tutto molto complicato. Si lamentava del fatto che la gente andava a chiederle di me per strada, per dire.

Sì?

Diciamo che con la famiglia che ti crei è un’altra cosa, rispetto a quella di origine. E comunque, a casa gli unici indizi che faccio musica sono un pianoforte e un amplificatore. Quando gli amici dei miei figli vengono a casa preparo delle mega merende, e poi cucino un botto, organizzo compleanni, faccio i turni a scuola, pulisco… Tutto molto normale.

Nel mercato italiano c’è una disparità incredibile, anche in termini di vendite, tra uomini e donne. Secondo te perché c’è questo dislivello? E scusa la domanda provocatoria, ma non trovi che ogni tanto i dischi delle cantanti italiane siano un po’ peggio di quelli dei colleghi maschi? Al di là dello svantaggio oggettivo e del sistema che ci privilegia, ogni tanto mi sembra di percepire un po’ meno sforzo nei dischi di alcune…

Secondo me è più grave di così.

Cioè? Che spiegazione ti sei data?

Non si tratta di sforzo, che c’è, ma di deresponsabilizzazione. Molte si auto-limitano pensando che è così che vanno le cose, ma non dovrebbero, perché chi non lo fa ottiene dei risultati diversi, puntualmente.

Tipo? Fammi un esempio…

Discorso spinoso, che comincia da come è vista la donna nella società, dal modo in cui vivi il tuo corpo come donna e dal modo in cui invece lo vive un uomo. Tutto questo alimenta una percezione alterata. Se però tu per prima ti auto-legittimi a fare qualcosa di diverso, a essere te stessa, cambia completamente l’energia che emani. Molte volte senti cantare alcune interpreti e percepisci che non sono le loro vere voci. Quando ascolti qualcosa di vero, invece, c’è un po’ più di rispetto da parte del mondo esterno. Si annulla tutto, come in un incantesimo: non esistono più uomo o donna, esistono solo la verità e l’arte. Il lolitismo funziona solo se è una scelta consapevole, che ti appartiene e ti rende felice. Se ti senti costretta in quel ruolo, si avverte, perché è evidente che non stai esprimendo quello che hai dentro.

Certo. Non funzionerà mai, perché se sei sempre sorridente, non dici nulla di quello che pensi davvero e non c’è niente di tuo in quello che fai, puoi imbroccare un singolo, ma non vai molto più in là di così. La situazione della musica femminile è abbastanza drammatica.

Ma non è sempre stata così. Pensa a Mia Martini, Mina, Fiorella Mannoia. A un certo punto c’è stato un vuoto pazzesco che ha coinciso con il vuoto totale della situazione politica. Non a caso, la wave della parità e del nuovo femminismo è arrivata in Italia da fuori, grazie ai social, e noi l’abbiamo abbracciata perché qui c’è tanta repressione.

Esatto, non è endemica. Tornando alla tua carriera, che è lunga (e anche la mia comincia ad esserlo): noto che spesso i fan fanno un po’ fatica ad accettare i cambiamenti. Come te la vivi? È strano, è come se ci volessero sempre in un modo…

Io cambio ogni tot, quasi per sport: già da piccola amavo tantissimo gli artisti che attraversavano delle fasi. Bono Vox, Madonna, Michael Jackson, i Beatles, i Sonic Youth, gli Smashing Pumpkins… Per me è un modo per trovare nuovi stimoli, nuova linfa, nuova creatività. A volte cambi nel verso giusto, a volte no, ma tanto sono tutte transitorie.

Beh, mi sembra che ci sia sempre stata coerenza in quello che hai fatto, indipendentemente dal periodo.

Mi fa piacere che la pensi così, perché è sempre stato il mio incubo. È un rischio che corro, però, perché preferisco morire di questo piuttosto che di linearità, che mi annoia tantissimo. Non ce la faccio proprio. E poi, alla mia età non mi sento più al centro del mio progetto, come individuo: la mia musica è più importante, è lei che sta davanti, io sto un passo indietro rispetto a lei. Vivo tutto con più leggerezza, tant’è che oggi per questo servizio ho giocato con lo stile e l’immagine in maniera molto libera. Non mi domando più se quello che faccio sarà compreso o no.

È capitato che il tuo pubblico non comprendesse?

Sempre. Una volta mi incazzavo un sacco, diventavo pazza. Credo di aver partorito tre settimane in anticipo per questo motivo.

Qual è stata la cosa che ha fatto arrabbiare di più i tuoi fan? La partecipazione ad Amici, forse?

Quella sicuramente è stata una delle cose più incomprese. Non me ne pento affatto: è stata un’esperienza molto formativa, anche se umanamente impegnativa. Mi ha arricchito. Tra l’altro, ti ricordi quando ti ho invitato ad Amici per fare 20 Anni (Peso) insieme a un breaker? È stata una cosa abbastanza rivoluzionaria, se ci pensi. Comunque, se ti piace cambiare, sai che non essere capita è parte del gioco. Sai anche che con i tuoi cambiamenti farai porre alla gente domande interessanti: rischiano di trovarsi davanti a qualcosa che pensavano di odiare, e invece scoprono che gli piace. È interessante. Limiti, confini e definizioni sono minchiate fotoniche nel 90% dei casi, come minimo. Oggi finalmente sembra che i generi musicali non esistano più: io lo dico da tanti anni, che sono secondari. Ci ho sempre creduto. Mi fa piacere che ora sia evidente a tutti.

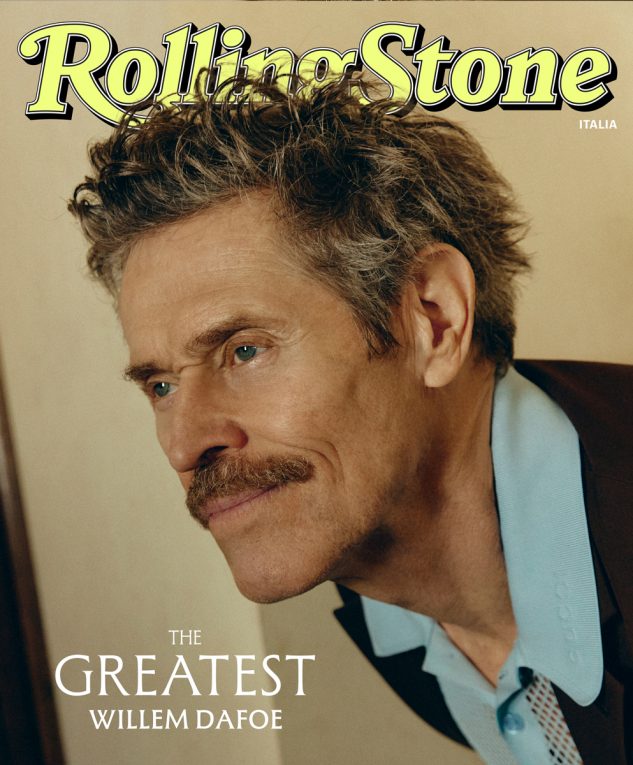

Questa intervista è nello speciale monografico di Rolling Stone dedicato a Elisa.

Credits

Foto: Marcello Junior Dino (KIND-OF Management)

Foto manager: Sebastiano Leddi

Produzione: Rolling Stone Italia

Location: Superstudio13

Set & Props design: Stilema Studio

Styling Elisa: Susanna Ausoni

Stylist Assistant: Federica Peluso

Make-up: Ginevra Calie (Aura Photo Agency)

Make-up assistant: Chiara Vitulo

Hair Stylist: Luigi Morino (Blend Management)

Runner: Andrea Venturini