Discogs gli accredita oltre 1500 session in studio, per almeno 204 dischi: cifra probabilmente errata, ma per difetto. Il grande pubblico lo ricorda sui palchi di Fabrizio De André e Francesco Guccini; gli appassionati lo riconoscono nei dischi dei due grandi cantautori e in quelli di Mina, Paolo Conte, Zucchero, Edoardo Bennato, Roberto Vecchioni, Fabio Concato, Angelo Branduardi, Vinicio Capossela e molti altri. Una rubrica degna di Gianni Minà. E come accade a certi suoni familiari, quello della sua batteria lo ritrovi dove meno te l’aspetti, dalla Carrà di Rumore al rullo di tamburi che precede il colpo di cannone nella scena circense del Secondo tragico Fantozzi.

A «77 anni suonati», Ellade Bandini non smette di percorrere la penisola in tour e di interessarsi alla musica che gli gira intorno, dedicando il tempo libero al cinema e alla letteratura. L’autobiografia alla quale sta lavorando, di cui ho avuto il privilegio di leggere le prime stesure, è davvero una di quelle storie capaci di sfumare i confini tra personale e collettivo riuscendo a cogliere tratti e atmosfere di un intero Paese, dal secondo dopoguerra ai nostri giorni.

«Ci rivediamo a Ferrara venerdì», ci eravamo detti, incastrando l’appuntamento tra il concerto di Steve Gadd che lo ha emozionato la sera prima e quello dei Musici attesi in Sicilia l’indomani. Ma poi ha un’idea migliore. «Ti passo a prendere, andiamo alle Valli di Comacchio, è più tranquillo». E lì, seduto su una barca capovolta sotto la torre di osservazione, inizia il suo racconto come se avesse bisogno di presentarsi: «Sono Ellade Bandini, professione batterista. Batterista da turismo, non da competizione! Vengo spesso qui a parlare con me stesso di libri, cinema, musica… alla batteria invece ci penso la sera prima di andare a letto, magari dopo aver visto qualche concerto. E spesso sono notti insonni».

Beh, considerando che mi hai scritto alle 3:26, direi che è stato così anche stanotte.

Eh, ma ieri sera non era un concerto, era un incontro spirituale! Steve Gadd è un artista che ha dato una svolta alla batteria negli anni ’70. Un’icona e un mio idolo, come Buddy Rich, Bobby Colomby, Billy Cobham, Ringo Starr, Charlie Watts, John Bonham… Pensa che per anni abbiamo pensato fosse di colore, non riuscivamo a immaginare un bianco in quel tipo di formazioni. Non viene dalla batteria jazz, ma dal conservatorio, dove ha imparato la tecnica classica dello strumento. Questo ha dato modo a Steve di sviluppare rudimenti che non esistono nel jazz: lui applica marce napoleoniche ai suoi soli, e si sentono tutti i colpi… e poi le dinamiche, il suono.

Ma quello di ieri non è stato il vostro primo incontro, giusto?

L’ho conosciuto quando suonava con Pino Daniele verso fine anni ’80, la prima data era proprio al Palasport di Ferrara, a 200 metri da casa mia. Stavo andando verso i camerini per salutare Pino, quando mi sono trovato di fronte lui. Praticamente mi sono visto allo specchio, in quel periodo eravamo molto simili, capelli lunghi, barba… Da lì lo seguii per qualche concerto, andammo a Como con Christian Meyer, diventammo quasi amici. A Cesena fu lui a chiamarmi da lontano, «Ellade!!!», e a me sembrava un sogno.

Hai avuto la stessa emozione conoscendo Vinnie Colaiuta?

Sì, qualche tempo dopo Roberto Prazzoli, che aveva il negozio Drum 2000 a Bologna, mi chiama e mi dice: «Domattina alle 10 viene da me Vinnie Colaiuta». E io: «Sì, certo, e poi chi altri, Frank Sinatra?». Praticamente Vinnie si era fidanzato con una ragazza di Bologna, e gli serviva un posto dove studiare. Il mattino dopo alle 9 sono già lì, e mi metto a suonare qualche semplice groove alla batteria… Lui arriva, io mi scuso lasciandogli il posto, e mi dice: «No problem! Suoni la batteria?»… Beh, speravo se ne fosse accorto (ride). Prima di uscire gli chiedo di farmi vedere la parte di batteria di Seven Days di Sting e lui inizia a suonare sul charleston, cambiando figurazioni… lì ho capito che ogni esercizio tecnico è solo un suggerimento da elaborare. Quello che mi resta nel cuore di lui però è il lato umano: in quei giorni mia madre era ricoverata, la mattina ero da lei e il pomeriggio andavo a sentire le lezioni che aveva iniziato a impartire da Roberto… con una mano mangiava maccheroni, con l’altra suonava, e noi lì a bocca aperta… poi si alzava, veniva da me e mi chiedeva: «Come sta tua madre?».

Tornando invece agli anni della tua formazione, quali sono stati i tuoi modelli?

Il migliore di sempre per me rimane Ringo Starr. Credo sia l’unico caso in cui tu puoi togliere la voce e gli strumenti, ascoltare solo la batteria e riconoscere il pezzo che sta suonando. Poi pensa che era mancino ma faceva shuffle velocissimi, come Help!, col charleston a destra… Era inventivo, diverso da tutti, e ha cambiato anche l’immagine del batterista, che prima era seduto basso, invisibile: guarda le foto di Ringo, sul seggiolino alto, sembra un principe!

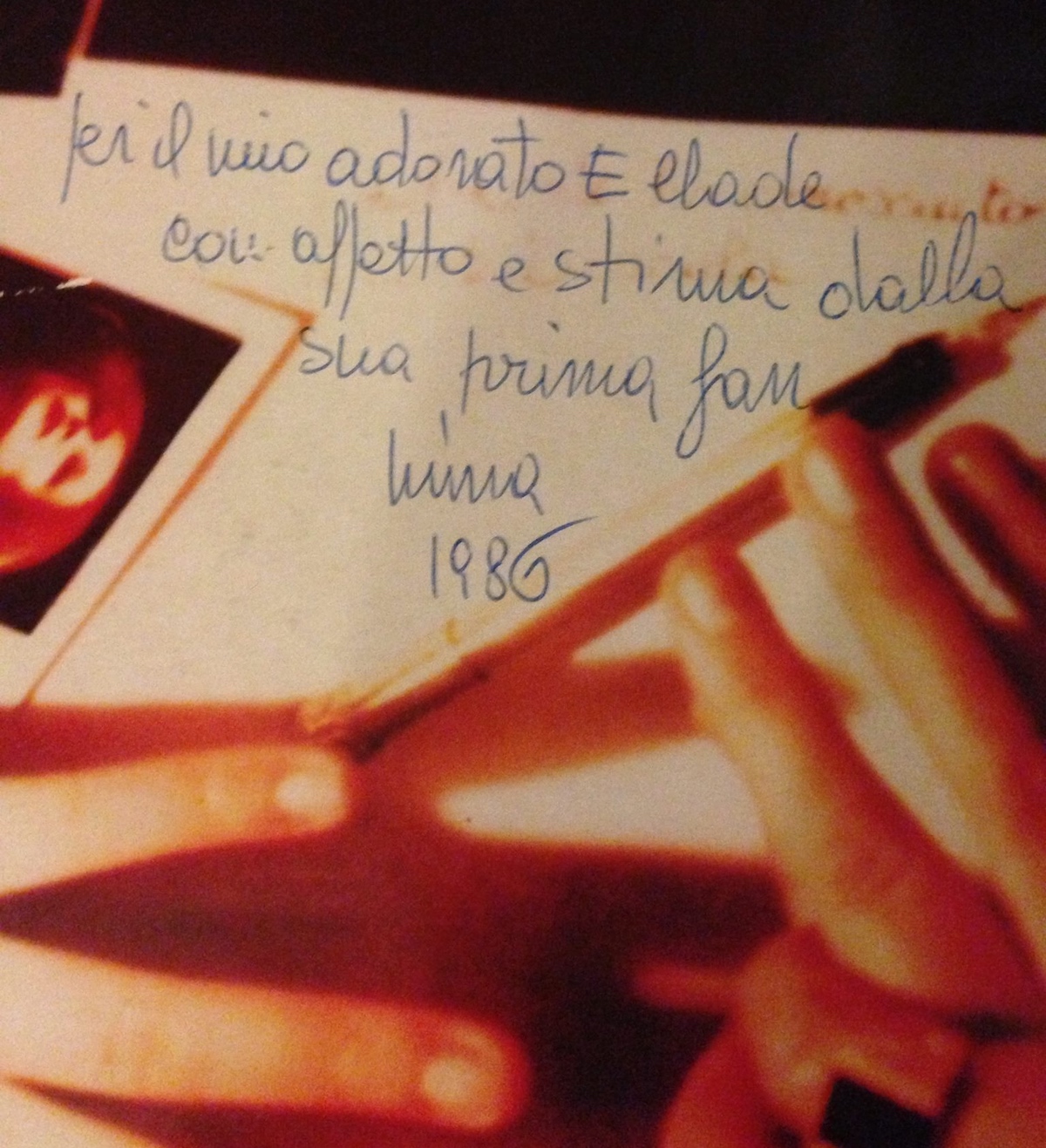

Per gentile concessione di Ellade Bandini

E nel periodo in cui facevi il tuo esordio in studio era quello l’insegnamento da seguire?

Io ho avuto la fortuna di iniziare in un’epoca in cui non si suonava per dimostrare la propria bravura tecnica, ma per far funzionare il disco. Oggi è cambiato tutto, soprattutto ci siamo abituati a suonare da soli davanti a uno schermo, immaginando che al di là ci sia un mondo… se vai ad analizzare i commenti ai video, però, sono solo altri musicisti o parenti del musicista! Non c’è un commercialista, un elettricista che dica: «Bravo, sei forte!». Ma c’è una bella differenza tra suonare davanti a uno schermo e farlo nei dischi o sul palco, la batteria è uno strumento difficilissimo…

Da quale punto di vista?

Perché sei come un acrobata su di un filo, se ti muovi a destra o a sinistra rischi di cadere nel baratro del cattivo gusto. Spesso quando il batterista fa un ottimo lavoro alla gente sembra che non stia facendo nulla… ma se io mi metto a fare i rulli, il cantante poi cosa fa?

Parlavi di suonare davanti a uno schermo, in solitudine. Ma spesso il lavoro in studio non è tanto diverso, no? Come fai ad ottenere una performance al livello di quelle dal vivo?

È semplice: tu hai suonato davanti a un pubblico, e il pubblico possono essere 10 mila persone o una coppia che sta lì a ballare, ma l’impegno deve essere lo stesso. Devi abituarti a chiudere gli occhi e suonare nel modo giusto, con precisione, dinamica e soprattutto fisicità. Come quando da ragazzino imiti un attore davanti allo specchio… Poi per fortuna una volta la ritmica si registrava tutti insieme, c’era molto più interplay… Mi ricordo un brano di Mina, Eloise, arrangiato da Giovanni Tommaso e registrato in un pomeriggio caldissimo di fine maggio. Il finale era potentissimo e dovevi suonare immaginando un’orchestra di 40 elementi, che però ancora non c’era. A un certo punto mi sono tolto la camicia e ho iniziato a suonare come fossi a San Siro… alla fine ero bagnato fradicio, avevo i capelli lunghi attaccati alle guance, sembravo John Bonham!

E Mina?

Mi è venuta incontro e mi ha abbracciato per la prima volta… nonostante il sudore grondante!

Per gentile concessione di Ellade Bandini

Tra la gavetta in balera e la collaborazione con Mina c’è qualche altro passaggio da menzionare, però. Il successo del beat, ad esempio, si rivela fondamentale per tutta una nuova generazione di musicisti italiani.

Sì, era il periodo dei complessi sulla scia dei Beatles e degli altri gruppi inglesi. Ai discografici non bastava più il musicista che arrivava in studio e si metteva a sfogliare il giornale in attesa del suo turno, ci volevano ragazzi con la voglia di suonare quel tipo di musica lì, ed è stato in quel momento che noi siamo entrati in studio. Ogni casa discografica aveva un suo gruppo e un suo sound. Alla Numero Uno c’era Franz Di Cioccio, alla Ricordi c’erano Andy Surdi e Gigi Cappellotto…

E poi c’eravate tu e Ares Tavolazzi, a lavorare per diverse etichette.

Io e Ares venivamo dalla sala da ballo, perciò eravamo forse gli unici a poter affrontare diversi repertori meglio di tanti altri con più esperienza, pur essendo dei provinciali di Ferrara arrivati al cospetto dei milanesi. Devi pensare che da Reggio Emilia in su era tutto Hendrix e musica inglese con basso e batteria, mentre da Modena in giù si suonava tanto rhythm & blues, Otis Redding, Aretha Franklin, Wilson Pickett… perché nelle vecchie orchestre da ballo c’erano i fiati, che poi si sono trasformati…

C’è un brano che potrebbe riassumere quel momento di crescita?

Io mi fermo qui di Donatello. Io e Ares eravamo spesso chiamati per i provini, quelli che oggi si chiamano demo, sempre pagati e con i contributi versati, cosa che vorrei sottolineare per i giovani di oggi. Erano brani da presentare al Cantagiro e agli altri festival, che qualora fossero stati ammessi in gara sarebbero stati nuovamente registrati da turnisti professionisti… Ma nel nostro caso il provino fu pubblicato come versione definitiva, era la prima volta che succedeva. Quel pezzo era in origine una specie di twist velocissimo uguale dall’inizio alla fine, e mi sembrava che la strofa fosse troppo piena, non dava modo al brano di aprirsi nell’inciso. L’idea me la diede un disco dei Byrds in cui il batterista aveva tolto il primo levare, sul due, lasciando solo il quattro… pum pupùm, pak! A quanto ne sapevo non si era mai sentito in un pezzo italiano… la gente iniziava a chiedersi chi fosse il gruppo che registrava quei pezzi… Giampiero Scussel della EMI diceva: «Sono i ragazzi del fiume»… Beh, in America hanno il Mississippi, a Ferrara abbiamo il Po, sempre fiume è… Da quel momento hanno iniziato a chiamarci tutti.

Per gentile concessione di Ellade Bandini

E da quel momento, nell’autobiografia che stai scrivendo, iniziano a susseguirsi aneddoti che non sono mai fini a se stessi, ma raccontano l’evoluzione della musica italiana. Ed entrano in scena grandi personaggi, a partire da Francesco Guccini.

Sì, nel libro racconto la mattina che io e Ares lo incontrammo per la prima volta davanti agli studi Sax Record di via Borsieri a Milano. Questa sagoma altissima nella nebbia, con un lungo tabarro nero, cappello a tesa larga dello stesso colore, barba e capelli lunghi anch’essi neri. Un misto tra un carbonaro e il Passator Cortese! Dopo averci salutato disse: «Non è ancora arrivato nessuno… Il problema è che, soccia, fa proprio un freddo cane qui fuori. Che ne dite di andare al bar a bere qualcosina?». Cazzo, c’erano più erre in quella frase che nell’intero Zanichelli!

Cosa significava in quel momento iniziare a suonare con un cantautore?

Innanzitutto le canzoni di Francesco non potevo accompagnarle seguendo una partitura, così iniziai a suonare con il testo davanti. La lunghezza spesso ti metteva alle corde in fatto di idee… se in pezzi come Scirocco, Signora Bovary, Lettera si poteva intervenire senza difficoltà, altri brani come Cirano o la Canzone della bambina portoghese sono più lunghi e con molte variazioni di tempo e di atmosfera. Francesco risolveva il problema con una frase ricorrente: «Qui Bandini poi mi fai dei misteriosi colpi di tamburi!».

E tu come risolvevi?

Con una full immersion nei dischi che avrebbero potuto darmi nuove idee: Bob Dylan, Jackson Browne, James Taylor, Tom Petty, Bill LaBounty, Leonard Cohen. Adoravo i musicisti al loro servizio, a cominciare ovviamente dai batteristi: Levon Helm, Russ Kunkel, Jim Keltner, Steve Ferrone, Rick Marotta, lo stesso Steve Gadd. Il loro approccio a quel tipo di sound e la loro personalità esecutiva fanno sembrare differenti cose in realtà molto simili. Essendo svincolata dall’obbligo di adeguarsi alle mode e alle sonorità del momento, la canzone d’autore dagli anni ’70 in poi ha dato a vari session men italiani la possibilità di rendersi riconoscibili.

Con Guccini e De André. Per gentile concessione di Ellade Bandini

Molto spesso, nelle nostre chiacchierate, all’estremo opposto di Guccini hai citato De André.

Sì, perché se con Francesco ogni sera era un concerto diverso, quelli di Fabrizio si ripetevano perfettamente e splendidamente uguali. Fabrizio De André era, ed è ancora, la magia della sua voce, che dalle cuffie mi entrava direttamente nel cervello. Era il sorriso e l’abbraccio sincero che ci dava quando arrivava in teatro al pomeriggio, con quell’odore di dopobarba anni ’50… ma era anche urla e scenate, a volte inspiegabili, dopo un concerto apparentemente perfetto. Le giornate con lui erano come in montagna, sei in un posto bellissimo, ma sai che il tempo può cambiare all’improvviso.

Con quale cantautore pensi di aver avuto la massima libertà espressiva?

Con Angelo Branduardi, sicuramente. Indovinai subito la ritmica giusta per Si può fare, e da lì mi diede carta bianca. È un musicista preparatissimo e, a differenza di quanto potresti pensare, è una persona estremamente divertente… soprattutto, era il più magro di tutti ma allo stesso tempo quello che mangiava di più. A fine concerto, durante l’inchino verso il pubblico lo vedevi scuotere la chioma a destra e a manca… era il momento in cui si voltava verso di noi per dirci che il ristorante ci aspettava (ride).

Grazie a lui hai fatto un altro incontro epico, con Jorma Kaukonen.

Una sera Angelo mi chiama dicendomi di partire subito per Milano. Kaukonen stava registrando con lui, sempre per l’album Si può fare, e voleva assolutamente conoscermi. Mi metto subito in viaggio, e appena arrivo vedo questo bestione altissimo che mi viene incontro e mi si inginocchia davanti, sorridendo. Io a quel punto morivo dalla voglia di vedere il famoso tatuaggio che gli ricopriva la schiena… Si toglie la maglia e mi mostra il dorso… poi volta la testa verso di me e fa: «Scusa le spalle!». Sono risalito in macchina e sono tornato di nuovo a Ferrara, felice come una pasqua.

Tra le tue memorie, altri ricordi da film dell’avventura riguardano i tour con Al Bano.

Sì, scrivo ad esempio di quando abbiamo suonato in un posto sperduto in mezzo alla foresta venezuelana, nei pressi di Barinas, tra temporali equatoriali, caldo estremo, iguane appostate dietro la batteria, serpenti verdi tra le gambe, insetti sconosciuti e tante cucarache, gli scarafaggi rossi volanti…

E poi a Madrid il 23 febbraio 1981…

Avevamo una serata libera prima del concerto del giorno dopo, così andammo a mangiare un hamburger Big Bravos sulla Gran Via, poi a bere un paio di Cardinal Mendoza al Café de Paris e in un tablao di flamenco… Dopo mezzanotte ci incamminammo verso l’hotel e io che conoscevo bene la città facevo da Cicerone. Incredibilmente, il cancello del Palazzo Reale era aperto, entrammo al chiaro di luna e iniziammo a guardare le stelle… finché non ci trovammo tutti faccia al muro con le mani incrociate dietro la nuca e i mitra tremanti puntati alla schiena… Ci portarono al commissariato, dove ripetemmo non so quante volte che eravamo musicisti del gruppo di Al Bano e Romina e che volevamo soltanto visitare i giardini reali avendo trovato il cancello aperto… Alla fine il commissario ci disse che quello stesso pomeriggio c’era stato il tentato golpe del colonnello Tejero. Si scusò, ma non poteva esimersi dal fare accertamenti. Mentre stavamo andando via mi richiamò: «Senta, però… Potrebbe procurare cinque ingressi al concerto per me e la mia famiglia?».

Foto: Roberto Cifarelli

A 77 anni, la tua carriera non è certo fatta di soli ricordi. Da tempo, comunque, la dimensione live ha cominciato a prevalere su quella in studio.

Beh, sono passati ormai trent’anni da quando ho smesso di fare il sessionman a tempo pieno. Mia madre cominciò a soffrire di demenza senile, così lasciai Milano per tornare a Ferrara… Quando morì mio padre ero in sala di registrazione e arrivai troppo tardi, non volevo succedesse una seconda volta. Tornavo in studio raramente e solo quando ero sicuro che non ci sarebbero stati stress. Quando poi mia madre ebbe bisogno di una persona che restasse con lei 24 ore su 24, mia sorella Esperia mi convinse a riprendere le bacchette.

E com’è andata?

Sinceramente la musica e il suo sistema di lavoro erano cambiati molto, e mi sarei disinnamorato se non fosse stato per piccoli progetti nei quali ero tornato a divertirmi come agli inizi, quando dopo le giornate in sala di registrazione la sera andavo a suonare al Capolinea, al Tangram, al Due in Brera, alle Scimmie sui Navigli… In quel circuito ho conosciuto gente nuova, collaborando con una certa continuità con alcuni di loro, tipo Alan Farrington, nella cui band c’era Sandro Gibellini alla chitarra.

E poi c’è stata quella grandissima trovata della Drummeria.

Il nome fu una mia idea, ma tutto iniziò da un concerto organizzato dal collega Paolo Pellegatti in onore del Maestro Enrico Lucchini. C’erano Christian Meyer, Maxx Furian, il percussionista Pacho, io e lo stesso Pellegatti. In seguito Pacho dovette abbandonare il progetto per motivi personali, così invitammo il grande Walter Calloni. Ognuno aveva un compito ben preciso, chi scriveva i brani, chi controllava la precisione delle esecuzioni, e così via. Io suggerivo i movimenti sul palco, gli sketch…

Quali sono invece i progetti attuali?

Suono spesso con due musicisti pazzeschi, Nick Mazzucconi al basso e Joe La Viola al sax, poi c’è sempre il trio con Danilo Rea e Massimo Moriconi, e i due tributi dedicati a De André e Guccini, rispettivamente Mille Anni Ancora” e I Musici. Il primo nasce da un’idea di Giorgio Cordini, che ha coinvolto Mario Arcari, Laura De Luca e me, insieme a nuovi musicisti e Alessandro Adami alla voce, perfetto per il repertorio di Faber. Per quanto riguarda i Musici, mi sono riunito da un po’ di tempo a Juan Carlos “Flaco” Biondini, Antonio Marangolo, Vince Tempera e Giacomo Marzi. Dopo anni di palasport con Francesco ci piaceva l’idea di suonare i suoi brani nel modo giusto e nei posti giusti, diffondendoli e difendendoli a ogni costo. Flaco è ovviamente il leader, nessuno può cantare quei pezzi meglio di lui… Abbiamo realizzato anche un CD con brani di Francesco, che ne spiega la genesi, e alcuni inediti, con Flaco e Antonio Marangolo alla voce: si intitola Ronin, samurai liberi, senza padroni: così ci sentiamo noi.