Quando, lo scorso 14 febbraio, Enrico Greppi alias Erriquez ci ha lasciati, sono stati in molti a pensare con nostalgia che un’epoca fosse definitivamente finita. Con la Bandabardò il cantante, chitarrista e songwriter, che era tornato nella sua Toscana a 19 anni dopo aver trascorso l’infanzia e l’adolescenza tra Bruxelles e il Lussemburgo, ha fatto emozionare e scatenare un’intera generazione di ragazzi, gli attuali over 40 che tra gli anni ’90 e i 2000 hanno vissuto il sogno di un mondo migliore e che per quel sogno sono scesi in piazza, hanno urlato, protestato, ma anche cantato, ballato, e la Banda era parte della colonna sonora.

Erano altri tempi, tempi di politica fatta dal basso, di controculture, di centri sociali, di Feste dell’Unità, di cortei affollati e pieni zeppi di giovani, e con il suo folk-rock contaminato, con i suoi ritmi patchankeri spruzzati di musica latina, flamenco e altre suggestioni sonore, il gruppo toscano incarnava una filosofia di vita fricchettona, schierata a sinistra, sì, ma mai in modo ideologico, semmai incentrata sul recupero di quegli ideali libertari degli anni ’60 e ’70 che Erriquez, nei suoi testi, trasformava in versi carichi di afflato poetico. “Vento in faccia, alzo le braccia, pronto a ricevere il sole, anima in pace quando tutto tace, è la libertà che mi vuole”, cantava lui che era contro la guerra e dalla parte dei più deboli.

Al suo fianco c’erano sempre i suoi compagni di avventura, tra cui il chitarrista Alessandro Finazzo in arte Finaz, co-protagonista della storia della Bandabardò sin dagli albori. «Correva l’anno 1992», ci racconta durante una chiacchierata telefonica non priva di attimi di commozione. «Io ed Enrico non ci conoscevamo bene, ma condividevamo alcune collaborazioni con il giro degli ex Litfiba: tutto è nato da lì».

Nel ’91 Gianni Maroccolo aveva prodotto il primo e unico disco dei Vidia, il gruppo rock con cui Erriquez suonava da una decina d’anni.

Esatto. Io in quel periodo non abitavo a Firenze, vivevo tra Volterra, dove sono nato, e Pisa, dove studiavo Filosofia all’università; con Enrico ci si era incrociati giusto qualche volta. Senonché un giorno Gianni ci chiama entrambi per lavorare al disco e poi alla tournée estiva di Andrea Chimenti, cantante dei Moda: Enrico viene scritturato come chitarrista acustico e corista, io per suonare la chitarra elettrica. E galeotto fu il tour, visto che cominciammo a frequentarci, a stimarci, a sviluppare quel rapporto di fratellanza che in seguito ci ha tenuto uniti per quasi 30 anni. Ricordo benissimo il momento in cui si fece avanti per chiedermi di avviare un nuovo progetto assieme.

Come andò?

Era il primo settembre ’92, era il suo compleanno e durante i festeggiamenti a casa sua a Fiesole mi prese da parte: «Senti, Finaz, so che siamo entrambi impegnati, ma io non sono molto contento di come sta andando: perché, visto che ci troviamo bene insieme, non facciamo qualcosa noi?». E mi parlò di questa sua idea di mettere su un gruppo in stile Mano Negra, ma amplificando la parte acustica. In sostanza il discorso era: togliamo la chitarra elettrica e diventiamo come dei busker che anziché suonare per strada salgono sul palco e vi portano un’atmosfera di festa. Allegria contagiosa, la chiamava lui. Il tutto intrecciato con una scrittura cantautorale, perché i suoi riferimenti erano anche Jacques Brel e Brassens, oltre a De André e Battisti, di cui abbiamo non a caso inciso delle cover.

La tua reazione quale fu?

All’inizio non capivo, nella mia testa avere dietro la potenza di due Marshall e un bel chitarrone elettrico con un distorsore era qualcosa di imprescindibile, energia pura. Però Enrico mi portò alla Flog (sala concerti fiorentina, nda) a vedere una band francese, Les VRP, e questi si presentarono sul palco con chitarre acustiche, un basso fatto con una tinozza, un manico di scopa e uno spago, la batteria che era una valigia con un microfono davanti, suonata con le spazzole per pulire il cesso. Pensai fossero dei matti, ma quando attaccarono… Avevano un tiro incredibile, la gente si divertiva, compresi che cosa Erriquez aveva in mente di fare e da lì non ebbi più alcun tipo di remora. Anzi, dato che comunque il piglio rock volevamo conservarlo, quel cambio mi ha poi dato la possibilità di sperimentare con effetti, distorsori e simili. Ad ogni modo mi trasferii praticamente a casa sua, iniziammo a scrivere, ad appassionarci, e intanto l’amicizia cresceva, eravamo sempre più uniti, finché giunse il momento di scegliere gli altri componenti e l’8 marzo 1993 nacque ufficialmente la Bandabardò.

Come andarono i primi anni?

Io la storia della Banda la suddivido in tre fasi. La prima, tra il ’93 e il 2000, fu la fase in cui c’era da lottare per arrivare a fine mese, ma la filosofia era di stare sempre per strada, suonare 365 giorni l’anno e quando non si facevano concerti chiudersi in studio. Nonostante il cachet non fosse molto alto, eravamo pieni di entusiasmo. Anche perché in quel periodo le case discografiche erano aperte ai prodotti alternativi ed eravamo in ottima compagnia: c’erano i Modena City Ramblers, i Subsonica, Daniele Silvestri, Max Gazzè, Carmen Consoli. E lo spirito era davvero di condivisione, era tutto un affratellamento: dividevamo i palchi, ci si scambiava tra musicisti, per esempio Daniele ci chiamò a suonare su Cohiba. Senza contare la miriade di festival e di situazioni che avevamo a disposizione, si suonava dappertutto, dal centro sociale al barettino sotto casa, e la musica circolava libera: non c’erano i telefonini e tutta la tecnologia che abbiamo oggi, semplicemente si usciva e si stava fuori ogni sera a ballare, a divertirsi, a bere, a fumare, a fare l’amore. Un momento meraviglioso che noi abbiamo vissuto in maniera anche naïf, perché sai, eravamo indipendenti e sostanzialmente sempre fuori tempo.

Siete comunque durati…

Beh, ma diciamolo, la Bandabardò non è mai passata di moda, perché non è mai stata di moda. Tant’è che quando Enrico è morto ci hanno descritto tutti come gli UFO della musica italiana. Del resto è vero, facevamo numeri incredibili, se si pensa che non andavamo mai in televisione, mai in radio, che non siamo mai arrivati primi in classifica e che i giornali hanno sempre parlato scarsamente di noi. Sai, abbiamo sempre avuto quest’aura di persone che vivevano ai margini con lo spirito della comune anni ’70…

Una combriccola di fricchettoni, no?

Ma sì, era effettivamente così, si era fricchettoni in tutto e per tutto, quello che c’importava era suonare, stare bene insieme, portare allegria, conoscere gente, ispirarci. Che è ciò che la musica dovrebbe essere: non solo business, non solo lavoro. Per questo non siamo mai andati a Sanremo, non siamo mai stati patinati, non abbiamo mai voluto sponsor, tutte scelte che hanno reso il nostro percorso più complicato a livello economico, basti pensare ai no che abbiamo detto ai marchi che a turno ci hanno offerto di darci auto e furgoni per i tour. Ma abbiamo sempre preferito non accettare, e non perché fossimo stupidi e non volessimo regali.

Puoi spiegare perché?

Perché magari ti leghi a uno sponsor e poi scopri che fa affari in un modo che non ha nulla a che vedere con ciò in cui credi. Perché magari scegli un marchio convinto che punti sull’ecologia e poi vieni a sapere che sta solo cavalcando quell’onda e che è foraggiato dall’Eni. E allora no, non va bene, o sei coerente o non lo sei. Noi abbiamo sempre voluto essere indipendenti per poter essere liberi. Il che non significa che sputiamo sui soldi, la musica è un lavoro e in quanto tale è giusto che sia pagata; a me giravano le palle quando certi fan arrivavano sotto al palco a lamentarsi dei 10 euro spesi per il concerto perché secondo loro «la musica dovrebbe essere gratuita». Però, insomma, non tutti aspirano spasmodicamente all’accumulo, non tutti sono ossessionati dall’essere in cima a chissà dove. Per noi della Bandabardò il successo è stato quello di esserci sempre voluti bene e di aver vissuto di musica, lontani da uffici e cartellini, lontani dalla tv dove vai e ti ritrovi a dover spalleggiare questo o quell’altro. Non ci saremo arricchiti, ma siamo stati liberi per quasi 30 anni. E ce lo dicevamo sempre io, Enrico e gli altri: l’importante è andare a letto contenti la sera e al mattino potersi guardare allo specchio senza avere nulla da rimproverarsi.

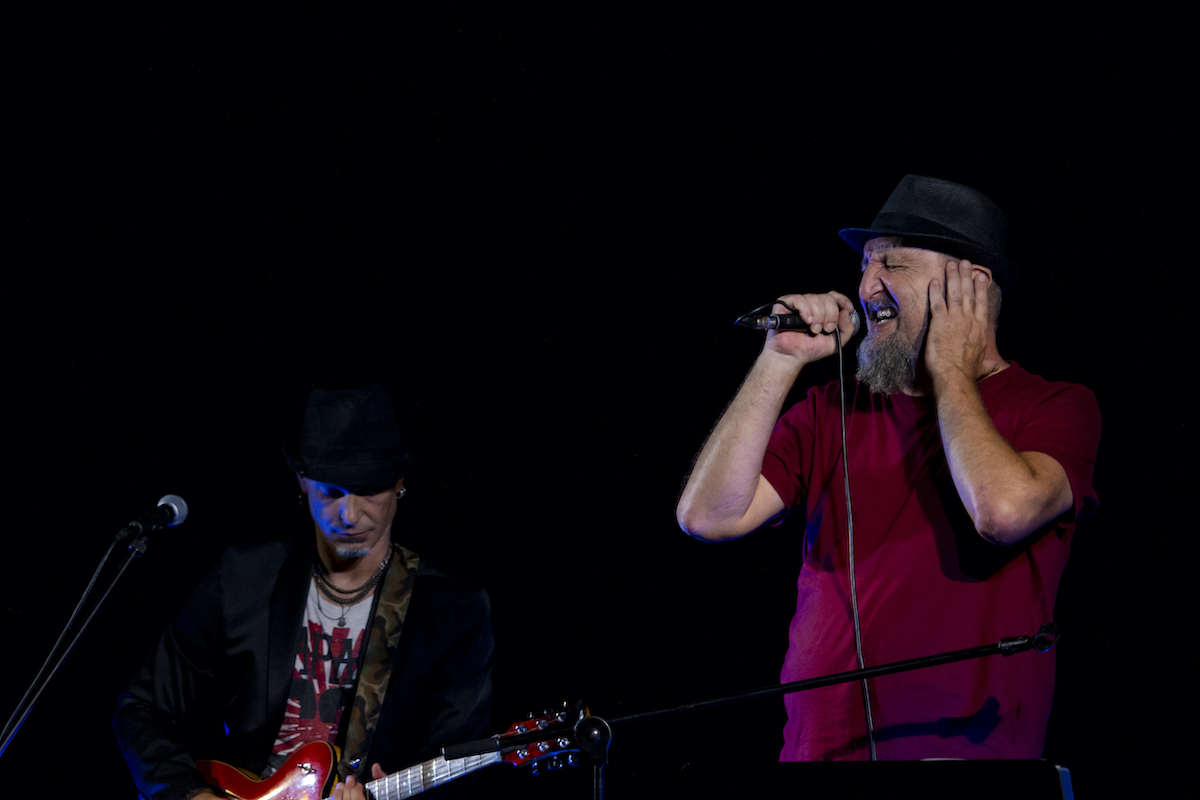

Foto: Silvia Maglione

Della vita on the road che ricordi hai? Come giravate?

Nei primi anni abbiamo avuto tre furgoni, che ci siamo comprati noi: Fernandito I, Fernandito II e Fernandito III. Da W Fernandez, la prima canzone che io ed Enrico abbiamo scritto insieme. Erano tutti bellissimi, specialmente il terzo, un vecchio Mercedes acquistato che aveva già su 320 mila chilometri, un po’ un catorcio in realtà, però enorme, ci stavamo dentro in piedi. Soltanto che andava al massimo a 85 chilometri all’ora, per cui se avevamo un concerto in Sicilia dovevamo partire una settimana prima (ride). Tra l’altro in quegli anni, quelli della gavetta, non è che quando si arrivava alla meta ci fosse l’albergo ad aspettarci: dormivano a casa di promoter, dai parenti di qualcuno. E ovviamente con un’estrazione si stabiliva chi dormiva in furgone assieme agli strumenti. Ad ogni modo Fernandito III ci mollò mentre stavamo salendo a Milano per un concerto all’ex Paolo Pini, dove portammo con noi sul palco il mitico Carlo Monni: eravamo all’altezza di Modena e si ruppe il semiasse, fu allora che decidemmo di passare al noleggio.

Tra il ’96 e il 2000 pubblicaste Il circo mangione, Iniziali bì-bì e Mojito Football Club, dischi che contengono alcuni dei vostri pezzi più celebri, tra cui quella Beppeanna diventata un inno generazionale da cantare ai cortei: “Attenziò, concentraziò, ritmo e vitalità, devo dare di gas, voglio energia, metto carbone e follia, se mi rilasso collasso, mi manca l’aria e l’allegria, perciò…”.

Già, anche se nessuno dei nostri testi è mai stato politico nel senso di partitico o militante, semmai Enrico con la scrittura cercava di portare avanti un discorso più esistenziale. Eravamo politici nel senso della polis, della cosa di tutti, e la filosofia che lui esprimeva era basata più che altro sul rispetto degli altri, sull’idea che se stai bene te sto bene anch’io, sulla libertà e sull’uguaglianza come valori imprescindibili. Il testo di Succederà lo spiega bene: per noi si trattava di contrastare l’orrore con il sorriso, di mettere i fiori nei cannoni. O pensa a Manifesto: “oggi non lavoro, oggi non mi vesto, resto a nudo e manifesto”, ossia sono senza armi, non ho nulla addosso, non puoi nemmeno farmi del male.

Torniamo alle tre fasi, la seconda dove la collochi?

Tra il 2000 e il 2007, nel periodo del grande movimento no global. Poco prima era esploso Clandestino di Manu Chao e ricordo che si respirava davvero l’idea che un mondo migliore fosse possibile e che fosse possibile costruirlo dal basso. Nei centri sociali d’Italia, d’Europa e di tutto il mondo si parlava di ecologia, di antirazzismo, i nemici erano le grandi major, le multinazionali, il liberismo, e oggi sappiamo bene cosa significavano quelle lotte. Peccato che al G8 di Genova del 2001 avvenne ciò che sappiamo.

Il prossimo 20 luglio sarà il ventesimo anniversario della morte di Carlo Giuliani.

Noi avevamo suonato a Genova il mercoledì, in una città militarizzata, benché piena di persone sorridenti, ma il sabato la tragedia bloccò tutto, avrebbe dovuto suonare anche Manu Chao, ma… niente, era successa la guerra, anzi, forse la guerra è meno crudele di quanto accaduto a Genova in quei giorni, perché in guerra hai due popoli che combattono tra loro, mentre là hanno fatto il culo a gente che era in pace, sono state messe in atto torture. Fu qualcosa che fece molto male, a causa dei Black Bloc, dei depistaggi e delle polemiche sugli scontri pure noi, da fricchettoni che eravamo, cominciammo a essere visti come brutti, sporchi e cattivi. Un errore di prospettiva che abbiamo pagato.

Lo ha pagato l’intero movimento no global, che però nel novembre 2002 diede una prova di forza con il primo Social Forum Europeo di Firenze. Io c’ero, furono giorni di convegni su temi oggi ancora attuali, la Bandabardò partecipò al concerto di chiusura dopo un corteo che portò in strada un milione di persone.

Vero, anche se dopo Genova, purtroppo, si era diffusa una certa diffidenza, se eri un no global eri automaticamente considerato un terrorista, un tipo pericoloso. In quel caso andò bene, il concerto fu una festa magnifica e per noi anche la dimostrazione che senza una struttura, partendo dal nulla, solo con le buone intenzioni, era possibile farsi ascoltare. Fu anche un trampolino di lancio, quel concerto, perché c’era davvero un sacco di gente, passammo al telegiornale, ed era pieno di artisti, ricordo pure Jovanotti, ricordo Irene Grandi sotto al palco che dava panini e bibite alla gente che arrivava. E noi vivemmo una grande cavalcata, finimmo in classifica con un disco, cominciammo a riempire grossi spazi e assieme ai Modena City Ramblers, pur se in modi diversi, diventammo la band dell’impegno sociale. Fu la crisi finanziaria del 2008 a dare la batosta finale agli ideali di tutto quel mondo e visto come siamo messi oggi possiamo dire che evidentemente il dio denaro e l’opportunismo hanno vinto; del resto per chi pensa unicamente ad arricchirsi, libertà, democrazia e uguaglianza non sono che ostacoli.

Ed eccoci alla terza fase.

Quella che va dal 2010 al 2020, anni in cui è cambiato tutto, i gusti dei giovani, il modo di rapportarsi alla musica, sono arrivati i telefonini, i social, e si è ceduto definitivamente a uno sviluppo incontrollato di cui probabilmente anche la pandemia che stiamo vivendo è un risultato. Perché lo si era già capito con la crisi del 2008, che sarebbe finita male, peccato si sia andati avanti imperterriti sulla stessa strada, con un menefreghismo che ha finito per disilludere persino i più giovani. Lo vedo con mio figlio, che ha 25 anni ed è cresciuto con l’idea che fare politica sia importante: ci prova, s’impegna, ma fa fatica. E come si fa a credere in un cambiamento se non c’è aggregazione?

Foto: Elisabetta A. Villa/WireImage via Getty Images

La Bandabardò, però, non si è fermata.

Perché sono cambiati i tempi, ma non siamo cambiati noi. Fino al 2019 abbiamo continuato a fare le nostre date con davanti un mucchio di gente, per il venticinquennale del 2018 abbiamo suonato in un Mandela Forum Firenze stracolmo. Solo dal punto di vista compositivo Enrico, dopo l’ultimo album del 2014 (L’improbabile, nda), aveva un po’ tirato i remi in barca, mi diceva che lui il mondo lo vedeva con i suoi occhi… Anche se a dire il vero poco prima che morisse avevamo registrato due brani. Mi dispiace molto, perché se non ci fossero stati il Covid e la malattia che lo ha colpito avremmo tirato fuori nuovo materiale.

Li pubblicherete, quei due pezzi?

Vedremo cosa farne, magari le persone che ci vogliono bene e che hanno voluto bene a Enrico è giusto che li sentano, ma per ora siamo ancora troppo sotto choc per decidere qualsiasi cosa, e il 2021 passerà così. Ci tengo a dire, però, che la Bandabardò c’è, siamo una famiglia, stiamo elaborando un lutto, ma in una forma o nell’altra continueremo a vivere. Anche perché prima di morire lo stesso Enrico ci ha detto “ragazzi, la nostra musica non deve finire”; adesso si tratta di capire come prendere questa fiaccola dalle sue mani.

È stata dura salutarlo?

Ha sperato di farcela fino all’ultimo e l’ultima volta che ci ho parlato… Scusami, ora scoppio a piangere, ma… Ho avuto poco tempo perché potessi accettare l’idea di perderlo. Non aveva voluto rendere pubblico che stava male, non voleva spettacolarizzare la malattia, qualcuno lo fa, ma lui voleva combattere la sua battaglia con le persone che gli erano state sempre accanto, la sua famiglia, noi amici più stretti. Per noi della Banda è stato penoso non potergli stare vicino come avremmo voluto a causa del Covid, però sono contento, perché la scorsa estate siamo riusciti a vederci e anche a fare un paio di concerti in duo, io e lui. Dopo, l’ultima volta che l’ho visto è stato quando si è sposato in video, eravamo tutti connessi su Zoom, finita la cerimonia si è avvicinato al telefonino e si è messo a fare battute. Sapeva di essere condannato, ormai, ma ha dimostrato fino all’ultimo una gioia e una forza da campione. Prima di andarsene aveva lasciato detto di portare gli strumenti per fare un concerto tutti insieme: «Io comunque sarò lì», diceva riferendosi alle esequie. E lo abbiamo fatto.

Ti va di raccontare?

A causa delle restrizioni al funerale c’erano solo i famigliari e gli amici più intimi. Noi ci siamo messi tutti intorno alla bara con gli strumenti e abbiamo suonato Manifesto, Beppeanna, Succederà, Sogni grandiosi, Venti bottiglie di vino… C’era suo figlio, c’era mio figlio, una quarantina di minuti molto toccanti. Sono cose terribili, ma fanno parte della vita e basta pensare a tutti i messaggi che abbiamo ricevuto dopo che se ne è andato per capire ciò che era Enrico. Un musicista che ha vissuto di musica, lanciando messaggi di pace e amore. Una bella persona con una coerenza pazzesca.