Per fortuna ci ha già pensato in prima persona, con l’autobiografia Batti un colpo – Due metri quadrati di paradiso (2014), a salvare su pagina una memoria che, sfidando la trappola retorica, si fa presto a definire comune. Non nel senso di ordinaria, ovviamente, ma in quanto racconto privato capace di intrecciarsi con mille altre trame collettive.

Storia orale e suonata, storia musicale e sociale, vista e narrata attraverso uno specchio di piatti e tamburi. Nelle parole di Gianni Dall’Aglio non c’è traccia della monocromia con cui siamo soliti tingere le immagini del Dopoguerra, né dell’ormai sfocato caleidoscopio che troppo spesso toglie definizione alla complessità degli anni ’60. Non c’è artificio né autonarrazione, il dialogo scorre con la stessa facilità della musica e in breve tempo l’intervistatore si ritrova immerso nella storia: testimone di secondo grado, certo, ma in posizione assolutamente privilegiata.

Per eludere il rischio di un racconto coniugato unicamente al passato, direi di iniziare dai tuoi progetti recenti.

Allora partirei dal concerto del 23 novembre scorso al Teatro Sociale di Mantova. Ci tengo particolarmente trattandosi di una manifestazione che organizziamo dal 2009 con l’associazione Amico Rene di cui sono vicepresidente e che si occupa di trapianti tra persone viventi (nel 2008 lui stesso ha donato un rene alla moglie, nda). Quest’anno c’era con me Ivana Spagna, in passato ho avuto al mio fianco tanti altri amici: Fausto Leali, Al Bano, Patty Pravo, Mogol, Mario Lavezzi, Fabio Concato, Eduardo De Crescenzo… Poi c’è il progetto Anima Lucio dedicato a Battisti, momenti evocativi tra racconti e musica, con i suoi storici musicisti: oltre a me, Massimo Luca e Bob Callero.

E intanto i Ribelli sono ancora in giro…

Quella è una storia a cui sono particolarmente legato, di cui sono stato testimone accanto a pietre miliari della musica italiana come Detto Mariano, Gianfranco Lombardi, Natale Massara, Demetrio Stratos e tanti altri… Oggi i Ribelli sono anche la mia storia, e raccontarla sul palco, tra i nostri successi e quelli incisi per e con Adriano Celentano, emoziona me stesso e il pubblico.

Qui non siamo sul palco, ma vale comunque la pena ripercorrere parte di quella storia. Da dove inizieresti?

Bisogna fare un salto indietro fino agli anni ’50, quando ero bambino e Pino il barbiere veniva in casa mia a tagliare i capelli a me e a mio padre. Nella sua valigia, oltre alle forbici, portava dei dischi a 78 giri, e anche qualcuno dei primi 45: finito il lavoro metteva su Only You dei Platters, Butta la chiave di Peter van Wood, qualcosa di Carosone… Era una ventata d’aria fresca rispetto al filone melodico sanremese che ascoltavo alla radio. Iniziai a battere il tempo dove capitava, dai tavoli in cucina ai banchi di scuola, usando le matite a mo’ di bacchette… Ero già portatissimo, accompagnavo le canzoni al primo ascolto.

Un giorno esco di casa, fuggendo dal sonnellino pomeridiano estivo imposto da mia madre, e in una stradina di Mantova sento dalle finestre aperte una canzone, L’amore è una cosa meravigliosa. Non è la radio, ma un pianoforte suonato dal vivo, e mi viene spontaneo applaudire. Si affaccia una ragazza, e mi fa: «Ti piace la musica?». «Sì, io suono la batteria!», dico bluffando… avevo questa batteria giocattolo, la cassa piccina con una foto del golfo di Napoli… E lei: «Anche mio papà ha una batteria! Vieni, te la faccio vedere!». Ha tirato via il lenzuolo che la copriva e sono impazzito dall’emozione, era la prima volta che avevo una vera batteria a portata di mano. L’avevano abbandonata i soldati americani quando erano andati via e con quella abbiamo iniziato a suonare per le parrocchie, pezzi sudamericani, swing… lei alla fisarmonica e io alla batteria, ce la portavamo dietro su un carretto del mercato trainato a mano. Eravamo a metà degli anni ’50.

Un periodo cruciale per la musica moderna. Qual è stato il tuo momento di svolta?

Un giorno ero a letto con la febbre e mia sorella tornò a casa con un regalo per me: «Un disco appena uscito, impazzirai». In copertina c’era un orologio: Rock Around The Clock. Una folgorazione. Poi il barbiere ha cominciato a portare Elvis Presley, Little Richard, ed è stato come scoprire qualcosa che era già dentro me. Il rock’n’roll era la mia musica. Lì ho cominciato a suonare davvero.

Niente più parrocchie quindi?

Sono andato in un albergo di montagna vicino Trento con un’orchestrina, tutti amici di mio padre. Il violinista aveva la dentiera e quando appoggiava la mascella sullo strumento ogni tanto gli scappava via… Prendevo 1500 lire a sera, per 20 giorni. Viene ad ascoltarmi un ragazzo, che finita l’estate verrà a chiedere ai miei di lasciarmi unire al loro gruppo, il migliore di Mantova. Facevano rock’n’roll. Inizio a suonare sabato e domenica, sei ore al giorno, poi trovano una serata a Salsomaggiore Terme, al ristorante dancing La Guantara. Vedo il manifesto e leggo: «Questa sera l’Original Quartet di Mantova per far ballare il pubblico», poi sotto: «E come attrazione il re del rock’n’roll Adriano Celentano» scritto ovviamente cento volte più grande. E io rimango a bocca aperta. Lo avevo visto in televisione poco tempo prima al Musichiere, cantava Il tuo bacio è come un rock.

E com’è stato il primo impatto col Molleggiato?

Ero eccitatissimo, avevo solo 13 anni e aspettavo il suo arrivo da un momento all’altro. Alle 6 noi abbiamo già montato gli strumenti e lui ancora non c’è… si fanno le 7, le 8… Il proprietario incavolato nero: «Ma dove diavolo è?». E proprio in quel momento eccolo lì, poco prima dell’ingresso dei clienti: «Ue’, c’era un casino per strada!» e subito chiede se c’è un’orchestra, perché gli servono un chitarrista e un batterista. Ci guarda sconsolato accorgendosi che il batterista è un bambino, allora mio padre gli si avvicina e gli fa: «Signor Celentano, guardi che lui suona come un grande, e sa tutte le sue canzoni!». Adriano si volta verso di me: «La conosci Tutti Frutti?». Io timidamente chiedo: «La versione di Little Richard o quella di Elvis?» e lui inizia a guardarmi con un’aria diversa… imbraccia la chitarrina che ha a tracolla, batte sul microfono e parte: «A wop bop a loo bop a lop bam boom!». Io gli vado dietro come una scheggia. A metà canzone si gira, mi strizza l’occhio e mi fa l’ok.

E hai continuato per tutta la serata?

Sì, ma non era vero che conoscevo tutte le sue canzoni, però avevo imparato ad andare dietro la voce: poteva fare di tutto, andare avanti, indietro perché avendo suonato sempre in casa col giradischi avevo imparato a star dietro alla voce anche quando saltava la puntina. A fine serata Adriano va da mio padre e gli dice che suo fratello Alessandro lo chiamerà per ingaggiarmi nel suo nuovo complesso. E così è stato… a 13 anni ero ormai un professionista e non mi sono fermato nemmeno quando nel marzo del 1960 Adriano è partito militare.

E cosa hai fatto in quel periodo?

Il gruppo di Celentano si chiamava già I Ribelli. C’erano Nando De Luca, Gino Santercole, il nipote di Adriano. Mentre lui era di leva abbiamo lavorato con Colin Hicks, che era in tournée in Italia e ci portava il rock’n’roll direttamente dall’Inghilterra. In quel momento ho chiesto ai miei di poter lasciare la scuola, non potevo reggere con quei ritmi, ma ho promesso a mia madre che avrei studiato, anche da adulto.

Dopodiché, se non erro, diventate il gruppo che incide per tutti gli artisti del Clan.

Sì, in questo siamo stati dei precursori, almeno in Italia. Che io ricordi, solo la Tamla Motown utilizzava gli stessi musicisti per tutti i suoi artisti. Succede che nel 1962 Celentano forma il Clan, e il nostro pianista Detto Mariano viene promosso arrangiatore dopo una serie di tentativi poco convincenti con altri musicisti. Mariano si rivolge a noi anche se dei Ribelli solo Natale Massara leggeva la musica, ma lui capisce che siamo una ventata di entusiasmo, una ritmica nuova, e in cambio di una mole di lavoro così sostanziosa gli facciamo anche un po’ di sconto. Così ci porta negli studi Phonogram di Milano, all’ultimo piano del palazzo dei giornali a Piazza Cavour, dove Mussolini aveva avuto il suo cinema privato. Uno dei provini era Stai lontana da me. Andiamo lì e il grande fonico Berlinghini subito mi fa: «Ehi, tu, guarda che qui non puoi suonare la grancassa, solo rullante e charleston». Era convinto che la cassa entrasse negli altri microfoni, per me è stato uno shock. Ho cominciato a racimolare tutte le foto dei dischi dove si vedevano i batteristi con la batteria completa, facendo anche pressione su Adriano. Alla fine si è convinto, ma ha concluso con: «Uè, guarda che devi suonare piano, però!». E non era facile per me (ride).

Immagino che questa gavetta in studio sia stata fondamentale per i successivi dischi incisi come Ribelli.

Sì, noi avevamo già fatto qualche singolo come Teddy Boy, La cavalcata, poi è arrivato il beat e abbiamo sfondato con Chi sarà la ragazza del Clan, giunta in cima alle classifiche nel 1964. Nel frattempo Adriano era entrato in crisi, non voleva fare più serate ma noi dovevamo per forza lavorare per pagare l’affitto… a sua madre. Con riserva aveva detto in foggiano: «Adria’! Ma sì sicuro che questi pagano?». E lui: «Mamma tranquilla! Se non pagano gli prendo direttamente i soldi dallo stipendio!».

A quando risale il vostro primo incontro con Demetrio Stratos?

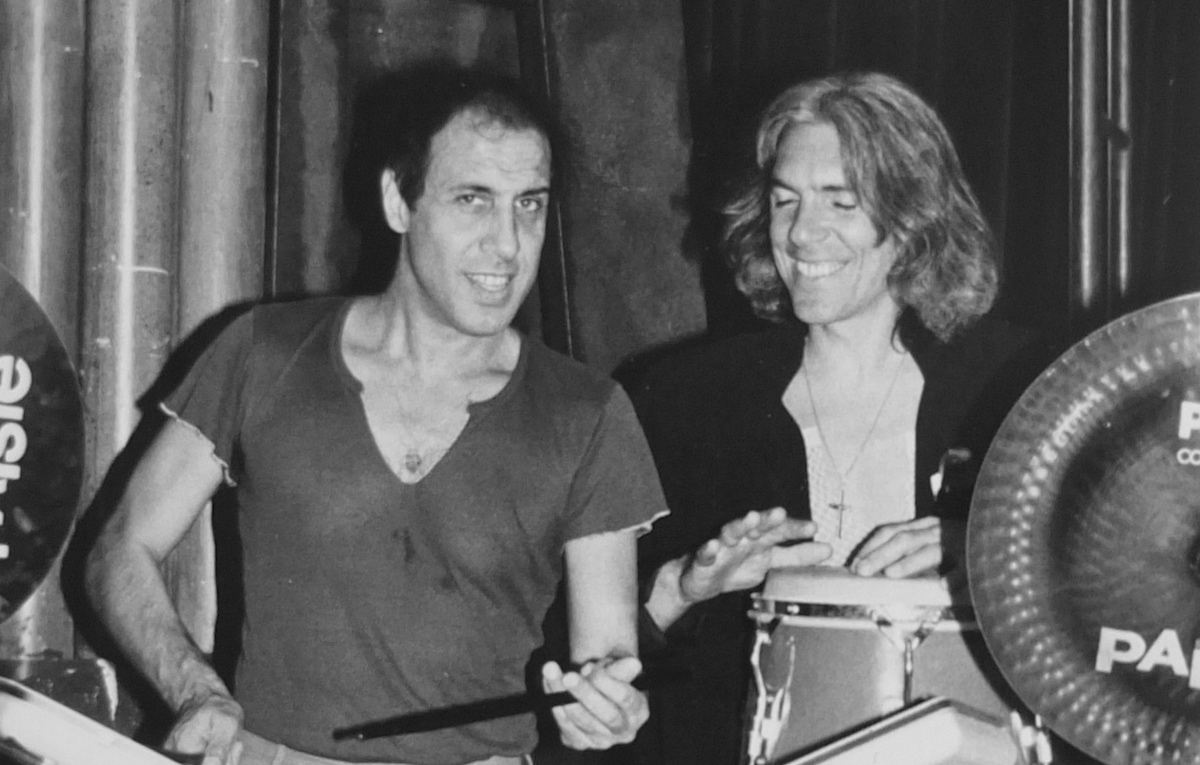

Era la fine dell’estate del 1966. I Ribelli cercavano un cantante solista che suonasse l’organo. La cosa non era facile, avevamo avuto dalla Ricordi un contatto con Red Canzian, che cantava e suonava la chitarra, peraltro senza riuscire ad incontrarci, e così cercavamo risposte nei locali milanesi. Una sera con Natale Massara e Giorgio Benacchio siamo andati al Santa Tecla, che in quel periodo ospitava musicisti inglesi. C’era Demetrio con Giorgio “Fico” Piazza al basso e Jan, un batterista scozzese: eravamo convinti che anche lui fosse britannico perché cantava con accento perfetto, e la sua voce ci aveva conquistato subito. Finito il primo set ci siamo presentati chiedendogli di entrare a far parte dei Ribelli. Il giorno dopo eravamo già in sala per provare nuovi brani della Tamla Motown, in piena sintonia con Demetrio. Finalmente potevo suonare la musica che avevo sempre desiderato. Eravamo euforici: anche senza l’impianto voce la sua potenza vocale emergeva nonostante il volume degli altri strumenti.

L’inverno successivo Demetrio avrebbe acquistato l’organo Hammond C3 con il Leslie 3300 al negozio della Ricordi in via Berchet, a rate di 50 mila lire al mese per un totale di 500 mila. Erano enormi e pesantissimi da caricare sul furgone. A proposito del Ford Transit rosso con la scritta “I Ribelli” ricordo un aneddoto: nove anni dopo, nel 1975, suonavo nel gruppo Il Volo con Lavezzi, Tempera, Lorenzi, Radius e Bob Callero, freschi di album esordio per la Numero Uno. Alla vigilia del tour promozionale organizzato da Re Nudo mi chiama Mario Lavezzi: «Gli organizzatori non vogliono che tu faccia parte del Volo, dicono che qualche anno fa durante una manifestazione del movimento studentesco sei sceso dal Ford dei Ribelli e hai menato i compagni». Non riuscivo a crederci. Chiesi un confronto per dimostrare la mia estraneità ai fatti e a scagionarmi fu proprio Demetrio — che partecipava al tour con gli Area — testimoniando che il furgone dei Ribelli era guidato da un ragazzo, il nostro autista, che in effetti era un simpatizzante di destra. Ma su di me si erano sbagliati di grosso.

Tornando al 1966, come siete entrati in contatto con Lucio Battisti?

Venne a fare un’audizione al Clan sponsorizzata da Mogol. Era un pomeriggio d’inverno del ’66, e Lucio era lì nell’ufficio di Celentano, a suonare quattro-cinque delle sue canzoni, e noi tutti attorno ad ascoltare. Adriano alla fine disse: «Sei bravo, ma le tue canzoni non vanno bene per me», aggiungendo però che potevamo sceglierne una per i Ribelli. La scelta cadde su Per una lira . A lui piacque così tanto la nostra versione al punto da volere me e Angel Salvador dei Ribelli per la sua.

Com’era lavorare con lui in studio?

È stato facile comprenderci, anche perché amavamo entrambi la soul music. La sensazione era che venisse tutto facile, con lui. Eppure erano cose molto complesse, difficili, quando le ascolto adesso mi chiedo: «Come ho fatto a ricordarmi a memoria tutto questo?». Lucio ci faceva sentire la canzone due o tre volte, da solo con la sua chitarra, dandole già così una veste meravigliosa. Poi diceva (imitandolo, nda): «Ao’, questo è er pezzo. Segnateve gli accordi se volete», andava dal bassista e con la voce faceva il movimento del basso. E quello aveva tempo due secondi per fargliela sentire. Nel frattempo era già da me: «A’ Gia’, co’ a cassa, me fai… col rullante… mi raccomando, non i piatti dopo i fill» e così venivano fuori delle prime idee. Che lui poi cambiava. Si fermava a metà pezzo e urlava: «A’ Gia’, con la mano destra me devi fa’…» e trasformava tutto. Non avevamo margini d’errore, bisognava seguirlo al volo. A volte improvvisavo delle nuove ritmiche che gli piacevano, così ci guardavamo lasciando fluire la musica.

Ma in questo modo quanto spazio c’era per un vostro contributo creativo?

Diciamo una buona percentuale. A volte lui si prendeva una pausa: «Annamose a fa’ un giretto, ce devo pensa’» e io restavo alla batteria. Spesso rientrava mentre stavo suonando e mi diceva: «Com’è sta roba? Famme senti’»… Se ascolti Abbracciala abbraciali abbraciati, su Anima latina, il ritmo iniziale di batteria è nato proprio così. A volte poi si metteva a suonarla lui e mi sorrideva come un bambino, come per dire: «Ti piace quello che sto facendo?». C’era un’empatia totale, sono stati anni meravigliosi. A un certo punto i miei suoceri, cuochi eccellenti, vennero assunti come custodi del Mulino, il suo studio ad Anzano del Parco. Lucio era innamorato del minestrone di mio suocero, lo mangiavamo in quantità doppie, triple, un mattone, perché era pieno di strutto. Un pomeriggio anziché tornare in studio ci siamo buttati sul letto per svegliarci che era già buio.

A differenza di molti batteristi della tua generazione, tu hai avuto successo anche come autore. Un titolo per tutti, Pugni chiusi. Com’è nata quella canzone?

Mi ero appassionato al pianoforte, imparando da autodidatta. Gianfranco Lombardi dei Ribelli mi faceva vedere i primi accordi, mi spiegava l’importanza del basso. Mi divertivo ad accompagnarmi mentre cantavo e registravo tutto sul mio Geloso per riascoltare il giorno dopo. Spesso cancellavo tutto perché i nastrini costavano. Ma a un certo punto, riascoltando una canzone, mi dico: «Questa è bella!». La faccio ascoltare alla mia ragazza, che l’anno dopo diventerà mia moglie, e lei mi suggerisce di proporla ai Ribelli. «È carina, lavoraci un po’», mi dicono. Allora vado alla Ricordi, dove c’era un pianoforte negli uffici delle edizioni; chiamo Demetrio, che ascolta la canzone, mi suggerisce di modificare l’inciso e scende giù negli uffici della discografia. Lavoro un po’ per trovare un’idea e dopo mezz’ora corro a chiamarlo: «Senti se ti piace» (canta l’inciso di Pugni chiusi, nda). «Bellissima!», dice, e inizia a doppiare la mia voce. Proprio come in un film, si apre la porticina dello studio ed entra il paroliere Luciano Beretta, si avvicina al mio orecchio e mi fa: «Gianni, chess-chì l’è un success!». Dopo un po’ è già lì a scrivere la metrica del testo con i numeri: «Venti per trenta, sessanta per diciotto» (canta la strofa, nda) e il giorno dopo il testo di Pugni chiusi è pronto.

La beffa è che tu in quel momento non puoi firmare la canzone.

No, perché non ero iscritto alla SIAE. Sul disco ho potuto inserire il mio nome, ma la firma alla SIAE la mise Ricky Gianco, assicurandomi che mi avrebbe girato i soldi dei diritti ogni semestre. Gli chiesi di scrivere due righe su un foglietto in presenza dell’editore, e l’anno successivo mi liquidò il pezzo in modo definitivo. Molti anni dopo sento l’avvocato Assumma dire in tv che la paternità di una canzone non può mai essere ceduta ad altri, così mi metto alla ricerca di quel fogliettino. Mia sorella si ricorda che durante un trasloco avevo lasciato una scatolina con delle lettere all’interno: è lì! Telefono a un avvocato di Milano, il numero me l’aveva dato Bobby Solo, e lui mi conferma che la paternità artistica non è cedibile. Suggerisce di non chiedere arretrati, ma di diventare co-autore di Pugni chiusi a partire da quel momento. È così che sono tornato padre della canzone, dopo tanti anni.