Ho deciso che dovevo assolutamente parlare con Gino Paoli nell’aprile 2020, dopo aver visto il teaser di Summertime, una serie Netflix pensata per un target così teen da avere protagonisti da 300 mila follower su Instagram e una soundtrack che schiera Giorgio Poi insieme a Salmo, Frah Quintale e Francesca Michielin. Artisti che – lo sospettavo e ne ho avuto conferma dopo i primi minuti di chiacchierata con lui – Gino Paoli non conosce neanche per sentito dire. Ma è proprio in mezzo a loro che è stata piazzata Il cielo in una stanza nella versione incisa da Mina. Nel frattempo, distante dalla televisione, dai talent show e dal presente discografico, lui vive in una bolla temporale che gli invidio, mentre ancora lo immagino ogni pomeriggio con un disco di Billie Holiday nel suo studio. Chi invece la musica di oggi la conosce bene e paga anche per ascoltarla, di fronte al binomio giovanissimi-Gino Paoli potrebbe sorprendersi a meravigliarsi. Fedez lo citava ne Le feste di Pablo cantando “il proiettile nel cuore ce l’ha solo Gino Paoli”, ma fin lì il discorso filava ancora, come omaggio di un artista trentenne a un fatto delicatissimo ma fascinoso del passato di Paoli.

È trovandolo nella colonna sonora di un prodotto come Summertime che faccio un passo indietro: allora è vero, la musica che ha scritto incontra perfino il target di riferimento dei teenager di oggi. E scopro una rete d’insospettabili playlist Spotify in cui Gino ancora torna ad affacciarsi, di commenti su YouTube da parte di utenti under 18 (perfino sudcoreani, che hanno conosciuto la sua musica tramite Taehyung dei BTS). L’incanto perdura e si rinnova: ma come è successo?

Con l’audace obiettivo di risolvere i dubbi più mélo delle ultime due generazioni (perché abbiamo tanta nostalgia di un’epoca che non abbiamo vissuto? Stiamo solo replicando o anche dicendo qualcosa di nuovo? Il nostro cantautorato bisserà mai le glorie dei maestri del passato?) entro in contatto con Gino Paoli. Chi meglio di lui potrà dirmi se noi siamo tutto un bluff, se la loro è stata solo fortuna o se c’è un segreto? Tra i suoi categorici «punto e basta» e gli umilissimi «credo, non so», quello che ottengo è il ritratto di un altro modo di far musica e di un uomo che non si percepisce come un monumento della canzone “leggera” italiana. E temo che il segreto sia tutto qui.

A 86 anni Paoli si chiede ancora perché piaccia ai giovani e si vede come un ex pittore che è inciampato casualmente nel successo facendo “la canzone”: «ma ero disposto a farlo anche sotto un ponte». Parla come un mestierante, uno qualsiasi: emozionare è il suo lavoro perché è quello che gli riesce bene fare. Ma non ha risposte. Così, non appena gli chiedo se dopo oltre sessant’anni di carriera riesce a spiegarsi perché la sua musica sia «intramontabile», mette in chiaro ridendo (e neanche troppo): «Ah, non lo chieda a me». D’altra parte il giovane Gino, già nel 1976, parlando con Gianni Borgna non si spiegava come mai i nuovi giovani ancora lo ascoltassero e “accettassero” le sue canzoni. «È una domanda che mi sono sempre posto».

Se la pone ancora?

Sì, certo. Non so, quello di cui parlo io sono le emozioni, i sentimenti, quindi tutto sommato chi ha dentro emozioni e sentimenti in qualche modo si riconosce in quello che scrivo. In fondo ho sempre pensato che io dico le parole che tutti hanno dentro ma che non sanno esprimere.

Dei primi tempi della sua carriera lei ha detto: «Erano anni bruttissimi da vivere e bellissimi da ricordare». Io la vedo anche come Maurizio Becker, che sostiene che la vostra generazione si trovasse al posto giusto nel momento giusto.

Quello che invece diceva Paolo Villaggio, è che la nostra generazione era sempre nel momento sbagliato. Non era mai con l’età giusta, ed è vero. Le abbiamo vissute tutte le brutte cose, dalla guerra al dopoguerra, che è stato pure peggio. Però abbiamo subìto senza poter far niente, e poi quando c’è stato il maggio francese eravamo troppo vecchi. Eravamo sempre o troppo giovani o troppo vecchi…

Ma effettivamente la prima canzone d’autore, per come la intendiamo oggi, l’avete fatta voi. Mentre a Genova lei, Tenco, Lauzi e gli altri sperimentavate per goliardia, Reverberi vi spianava la strada verso Milano, alla Ricordi. Lì ci siete finiti per caso ed eravate davvero al posto giusto nel momento giusto.

Se intende il fatto che noi abbiamo rivoltato la canzone ipnotica di prima, quella che non faceva pensare, per trasformarla in una maniera di esprimersi, perché questo è il nocciolo… allora sì, noi lo abbiamo fatto. Ma sono convinto che se non lo facevamo noi, qualcun altro lo avrebbe fatto. I tempi erano maturi perché succedesse. Tanto è vero che in Francia era già successo. Brassens e Brel avevano già scritto in maniera poetica ed espressiva mentre noi eravamo ancora a Papaveri e papere.

E questo è un passaggio storico per la musica leggera del nostro Paese. Sulla scia del metodo francese, lei ha iniziato a lavorare a una canzone nuova partendo innanzitutto dalla teoria della modulazione. Magari in Francia no, ma in Italia era una nuova strada da percorrere: qual era la novità nella struttura dei suoi brani?

La mia struttura di canzone viene fuori tutta insieme, parole e musica. A posteriori sono convinto che meno parole ha il linguaggio, e più la musica viene fuori: ecco il perché della modulazione. Il bambino piccolo che ancora non parla si fa capire con un fonema qualsiasi, se è arrabbiato o se ha fame. I dialetti primitivi, tipo lo swahili, individuano la parola proprio attraverso la modulazione. In giapponese “Hai” vuol dire “sì”, mentre “Ai” vuol dire “amore”. Allora io ho detto amore quaranta volte a un portiere dell’albergo (ride divertito, nda). Io continuo a pensare che nelle parole ci sia già una musica, quindi non faccio altro che mettere giù quella modulazione che sento nelle parole.

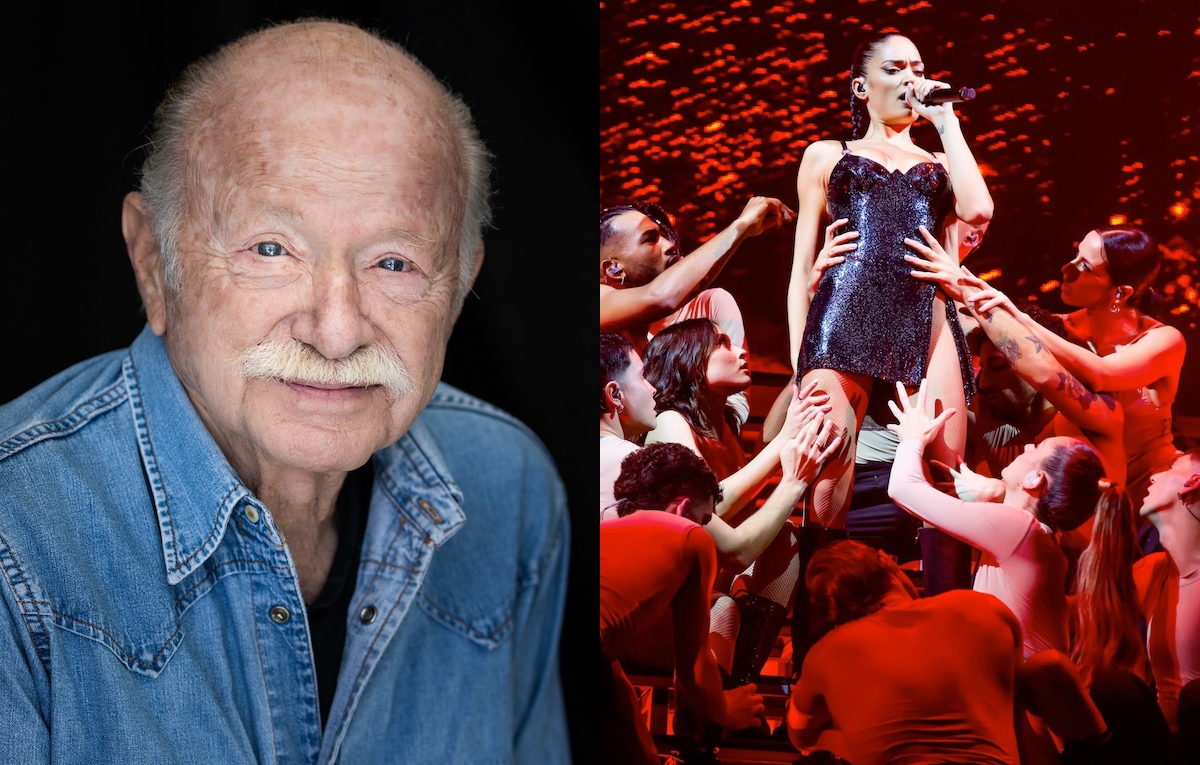

Foto: Alessandro Moggi

Oggi si canta soprattutto d’amore. La canzone romantica sembra ancora un fatto di poco conto, eppure non c’è neanche il contraltare di una forte canzone politica. Lei spesso è stato il ponte tra le due sponde: perché il modo in cui ha raccontato le donne è stato un atto politico?

Non l’ho mai sostenuto io, l’hanno sostenuto i miei critici, come Borgna o Bettini. Ma nel momento in cui io parlo delle donne in una maniera piuttosto diversa da quella in cui ne parlano gli altri, sì, lo è. Per esempio ho scritto una canzone che si chiama Una di quelle: allora voleva dire “una puttana”. L’ho scritta rivendicando per la donna il diritto di scelta, di fare quel che vuol fare. Questo è in fondo un atto politico, credo.

Negli anni ha lasciato intendere che lei non segue la musica di oggi, è corretto?

Ecco, non vorrei che pensasse che non sento la musica di oggi ma ne sento delle altre. Io non sento musica se non i grandi classici che mi danno relax, come Čajkovskij, Mozart, Billie Holiday e quella gente lì. Ascolto solo quelli che mi possono insegnare qualcosa.

Allora le racconto che da un po’ di tempo c’è questo filone indie, di cantautori indipendenti che spesso si autoproducono e autopromuovono, e che per certi versi si ispirano al vecchio cantautorato italiano. È anche una risposta al packaging messo a punto dalle grandi etichette, che “confezionano” l’artista come un brand. Al contrario, lei invece si è sempre ritenuto un anarchico: ma che significava esserlo con grandi etichette alle spalle come la Ricordi e la RCA?

Per noi l’etichetta è sempre stata solo un mezzo per far ascoltare agli altri quello che scrivevamo, non un comando. Le mie etichette sapevano che io non volevo interferenze di nessun tipo. A loro proibivo di venirmi a sentire mentre lavoravo, gli davo solo il prodotto finito. Ecco il disco: se volevano era quello, se non volevano era quello lo stesso.

E questo creava problemi?

Non ho mai ricevuto imposizioni. Anche perché dalla prima volta che ho cominciato ho fatto così, quindi lo sapevano tutti. Tra l’altro ricordo una persona molto gentile e umana alla Durium, si chiamava Airoldi (Alberto, fondatore dell’etichetta, nda). Era uno importante, ma un giorno, tutto umile, è venuto a chiedermi: «Ma se mentre incidi mi siedo in un angolo e sto zitto, mi fai venire?». Non ho potuto dirgli altro che sì.

Ma glielo ha chiesto per non disturbarla o perché lei era temuto?

Perché non volevo la gente della casa discografica quando lavoravo, non li volevo punto e basta.

Adesso sarebbe impensabile.

Era abbastanza impensabile anche allora, ma avevano a che fare con me. O era così o non c’era niente. Quando io volevo andare via dalla Ricordi per andare alla RCA, perché il mio mentore e amico Nanni Ricordi si era spostato lì, l’allora presidente della Ricordi, il signor Micocci, mi ha detto: «Tu devi restare qua». «No, io non sto qui». «E allora cosa facciamo?». «Cosa vuol dire che io non posso andare via?». «Che non puoi registrare per altri». «Ma io devo registrare per voi?». «Dovresti, se registri». «Beh, allora io non registro più». M’ha fatto la corte per dei giorni, per dei mesi, perché io ero fermo che non registravo più. A un certo punto mi ha detto: «Senti Gino, se mi fai un disco da vendere, un disco tuo, un long play, poi ti lascio andare». Gli feci il long play. Sapevo che Morricone era adatto a me, all’epoca stava cominciando e non era ancora noto. Lo volli assolutamente agli arrangiamenti e feci il disco per la Ricordi, l’ultimo (Le cose dell’amore, pubblicato nel 1962, nda). Dopo me ne andai alla RCA. Così è andata.

Un duello sul filo del rasoio. Non la spaventava il rischio di tenere quel punto?

Io non ho gli interessi che hanno gli altri, di uscire con un buon disco o di andare in televisione perché così e perché cosà. Se lei mi vede in televisione, di solito, nove volte su dieci, è un amico che me l’ha chiesto e gli vado a fare un favore. Se vado al Festival di Sanremo a far qualcosa, magari è perché c’era Pippo Baudo, un mio amico a cui voglio bene. Il guaio mio è che se una persona gentilmente mi chiede qualcosa, faccio anche le cagate.

Ma perché la televisione non le è mai andata giù?

Non ho mai amato questo ambiente. E non so niente di questo ambiente, non voglio averci a che fare. Quando ero giovane, ma giovane giovane, facevo diversi sport. Poi ho capito che negli sport per essere primo bisogna che ti batti con degli altri. Devi essere in competitività. Allora ho deciso che volevo correre da solo, così vincevo senz’altro.

La sua carriera però è iniziata nel mezzo di un gruppo creativo. E in fondo proprio la sua prima hit, La gatta, è nata così: sperimentando in compagnia nella soffitta di Boccadasse. In quella fase non soffriva l’agonismo e la competizione?

Quello che è importante è che noi eravamo amici prima di iniziare quest’avventura. Eravamo a scuola insieme, ci conoscevamo e ci volevamo bene. E questa cosa è continuata, ci volevamo bene anche quando abbiam cominciato ‘sto mestiere. Abbiamo fatto di tutto per fare in modo che Luigi (Tenco, nda) avesse successo. Facevamo delle riunioni io, Bruno (Lauzi, nda) e gli altri chiedendoci: «Come facciamo per fargli avere successo?». Perché volevamo a tutti i costi che avesse successo, non c’erano competitività e queste stronzate qua. Eravamo un gruppo unito, punto e basta.

La cosa incredibile è che senza competitività poi avete avuto tutti successo.

Sì, poi abbiamo avuto successo tutti. Beh sa, scrivevamo anche bene, più o meno (se la ride, nda).

Direi di sì (e qui rido anche io, nda).

Luigi scrisse una canzone che si chiamava Quando, una delle sue prime. C’erano cinque o seimila orchestre che suonavano per i paesi Quando di Tenco, e Luigi incazzato come una bestia perché tutti conoscevano la canzone, tutti la cantavano, ma nessuno sapeva che era sua. A un certo punto lo chiamarono per fare una cosa in televisione in Argentina, partì e quando arrivò lì c’erano tutte le groupie che urlavano per lui, perché Quando era diventata la sigla di una telenovela. Lì le telenovelas comandano su tutto, ma lui non lo sapeva. Quando è tornato viaggiava su una nuvola. Che poi hanno scritto di tutto su Tenco, ma l’unica cosa che non hanno scritto è che era un ragazzo allegrissimo e pieno di vita. Non era assolutamente né triste, né pensieroso. Il fatto di fare il triste e il pensieroso lo abbiamo inventato noi, che non eravamo degli adoni, per interessare le ragazze. Se ti mettevi in un angolo e facevi il triste, venivano a vedere cosa c’avevi.

Il James Dean di turno.

Eh beh, oh, per interessare le ragazze si faceva di tutto. Eccome se funzionava! Quando eravamo ragazzini volevamo che arrivassero, le donne. Avevamo proprio studiato il movimento alla James Dean. Lo sfruttavamo io, Luigi, Ruggero, tutta la compagnia.

Foto: Alessandro Moggi

A proposito di cinema, ci sono dei film che associo da sempre alla sua musica. Penso subito a Prima della rivoluzione di Bertolucci, Bianca di Moretti o La pazza gioia di Virzì: lei guarda i film con le sue canzoni?

Li ho visti, sì. Mi piace fare la musica per i film, però non mi capita spesso. Forse perché a me bisogna venirmi a cercare. Non sono mai andato a chiedere niente, mai, neanche alle donne. Loro sono venute a chiedere a me. Non sono uno che si muove, sono pigro come la merda. E poi non son capace a far la corte. Se fossi capace magari lo farei.

Le donne però ha saputo corteggiarle (e conquistarle) con le sue canzoni.

Questo non saprei, però Stefania (Sandrelli, nda) scappava dalla finestra di casa sua a Viareggio e veniva a battere alla finestra a me! Io ho sempre subìto le donne.

Bianca di Nanni Moretti racconta con fantasia la genesi de Il cielo in una stanza (descritta nel film come un’estiva fuga romantica di Gino Paoli, narrata da Giorgio Viterbo con le famose battute: «il sole, l’amore, lo iodio, il corpo», nda). Nonostante la sua spiegazione ufficiale sia diversa, sembra che alle persone piaccia di più la versione romantica della nascita di quella canzone: secondo lei perché?

Perché la canzone è come un attaccapanni, tutto dipende dai vestiti che ci appendi. La canzone deve essere ambigua ed equivoca. Perché sennò, se non è così, non arriva alla gente. Le persone devono trovarci quello che vogliono trovarci. Il cielo in una stanza è la mia pretesa di descrivere l’orgasmo, che sia con una ragazza qualsiasi, con una puttana, con una principessa o con una madonna: l’orgasmo è sempre lo stesso. Ma è fuori dalla nostra comprensione, così per descriverlo dovevo raccontare tutto quello che c’è intorno. Il suono dell’armonica da qualche parte, il cielo al posto del soffitto, sono un giro intorno al tema. Ed è importante, perché allora lo puoi interpretare come vuoi tu. C’è anche il tipo che mi ha detto: «Sa, mia figlia si chiama Cielo, secondo lei perché?».

Una volta ha affermato che un grande artista deve essere anche un uomo di merda.

Intendevo il grande artista vero. Picasso, Einstein, gente talmente assorta nella propria vocazione per arrivare alla formula che ha cambiato il mondo o al quadro che ha cambiato la pittura, che non gliene fregava un accidente della moglie o dei figli. Io sono una via di mezzo, perché non rinuncio alla mia vita normale con mia moglie, voglio bene ai miei figli e mi preoccupo per loro. Quelle per me sono distrazioni dalla mia arte. Quindi forse non sono tra quelli che ho definito uomini di merda (ride, nda).

È stato difficile tenere separate le due sfere, privato e carriera, anche alla luce delle scelte personali che ha fatto in passato?

Io in casa sono il signor Gino Paoli, che non c’entra niente con il cantante e l’autore. Ho voluto essere normale in casa mia. Tanto è vero che non ho mai sbandierato in nessuna maniera le mie cose private. Poi invece sono le donne che quando invecchiano si ricordano tutto, e scrivono e raccontano cose che io neanche se m’ammazzano le racconterei. Ma le donne son fatte così, che devo fare.

Mi è capitato spesso, soprattutto tra i più giovani, di notare una certa ammirazione mista a riverenza nei suoi confronti. Mi ci metto in mezzo anch’io. Lei percepisce il segno che la sua musica ha lasciato dopo oltre 60 anni?

Le dico una cosa: nel ’70, mi pare, stavo scrivendo musica e a un certo punto mi sono sorpreso a pensare: «Chissà se questa cosa piacerà ai giovani». Ho chiuso il quaderno, ho buttato via la penna e sono andato a fare l’oste a Levanto, in Liguria. Ho fatto l’oste per tre anni, per me avevo finito di fare la canzone. Se tu fai una cosa con un fine che è il successo, allora è finita la questione. Devi farla perché ti piace, perché è giusta così e perché è il massimo che sai fare. Punto. Il resto non ha una grande importanza.

Sembrerebbe un buon consiglio da dare proprio a quei giovani. Non ritiene, però, che anche ispirare ed emozionare gli altri abbia una grande importanza?

È enorme l’importanza che ha. Per le persone e per me. Adesso che c’è questa storia che non si lavora, a me manca. Mi manca non andare sul palco a cantare, adesso ci andrei anche gratis. Ho bisogno di parlare con gli altri e di sentire gli altri che mi parlano. È una cosa che mi dà energia, voglia di vivere, mi dà tutto. Non capisco quelli che fanno una serata sola, magari con 100 mila persone, un miliardo, ma una serata sola in un anno. Non c’arrivo, io non lo farei mai.

Ha già pensato a quello che vorrebbe fare appena sarà possibile riprendere?

Farò il mio mestiere, andrò a cantare. Butterò questo ponte tra me e la gente che mi viene ad ascoltare un’altra volta, sperando che dal ponte passino le mie emozioni e di quelli che mi ascoltano. È quello che faccio tutte le sere quando vado a lavorare.

Cos’altro la emoziona, oggi?

Se mi dà emozione è arte, sennò non lo è. Io non voglio ammirazione, voglio emozionarmi. Quell’opera potrebbe essere di chiunque, ma davanti a un quadro di Van Gogh mi emoziono, di fronte a un Modigliani no. Non mi importa se è bello o brutto; quello lo ha deciso Rembrandt a suo tempo: ha fatto tre quarti di bue insanguinati, appesi, e con un quadro ha cambiato la pittura. In che maniera deve emozionare? Cazzi miei. E Rembrandt non è mica nato ieri… è già un bel po’ che è morto.

E si emoziona mai riascoltando le sue canzoni?

Le mie? Non le ascolto mai. Io arrivo a fare la canzone, poi già comincia la storia che devo registrarla e che mi giran le palle. Poi devo sentire il disco, c’è tutta la parte tecnica, e a quel punto non mi interessa più. Qui sono un padre ignorante: quando l’ho finita è degli altri, non è più mia. La canzone ha questo miracoloso vantaggio rispetto a tutte le altre arti, che diventa di chi la canta. Diventa tua quando la canti.

Gli rispondo che per me le sue canzoni questa sfida l’hanno vinta. Che sono figlia degli anni ’90, ma ho sempre avuto un paio di punti fermi: il primo è che se dovessi scegliere di ascoltare solo una canzone per il resto della vita, con una pistola puntata alla tempia e l’altra sul mio Spotify, sacrificherei tutto per un suo brano (ma per scegliere quale, fra tanti, mi riservo di aspettare l’ultimatum). Il secondo è che se durante una serata qualcuno mette un classico di Gino Paoli, il mondo si ferma. Tutto il mondo, forse pure quello figlio degli anni 2000. Lui mi risponde divertito, sotto i baffi bianchi che immagino: «La prego, non mi dia del monumento» e io ribatto che mi riesce difficile non farlo. Lo lusingo, con la pretesa di fargli ammettere un’eredità che proprio non vuole accettare d’aver lasciato. «Allora ci vediamo al mio prossimo concerto». «Sarò sotto palco».

Ci salutiamo e mi maledico subito: incredibile, non gli ho chiesto il vero motivo di quel frammento di Vita spericolata in fondo a Quattro amici. Mi avrebbe risposto, credo, che Vasco lo emoziona a sufficienza per star lì. «Punto e basta».