I bolognesi Confusional Quartet arrivano in un momento in cui il punk sta facendo piazza pulita di tutto il vecchiume e, andando controcorrente, si propongono come ponte tra l’esperienza jazz-rock degli Area e il sound de-evoluto dei Devo. Catalogata per comodità come new wave italiana, la loro proposta è troppo ampia per essere inscritta in un solo movimento, è un pazzesco frullatore nel quale entra di tutto: rock, jazz, musica popolare, jingle pubblicitari, citazioni sanremesi, campionamenti ante litteram, musichette e canzoncine.

In occasione della ristampa del primo omonimo album del 1979 e del 10” (sempre omonimo) del 1981 facciamo quattro chiacchiere con il tastierista Marco Bertoni che ci racconta di una Bologna tesa e creativa e di un suono del tutto peculiare che ha fatto della completa libertà di espressione musicale la sua bandiera.

In un ambito come quello della new wave italiana della fine dei ’70-inizio ’80, che vedeva un sacco di formazioni diversificate, voi eravate più diversi dei diversi.

Infatti l’appellativo che ci è stato più frequentemente affibbiato è quello di marziani. Visto che ancora adesso suoniamo e produciamo dischi posso dire che in tutti questi decenni, o perché troppo giovani, o perché troppo vecchi o perché troppo strani, siamo sempre stati considerati marziani. Siamo un gruppo solo strumentale, non abbiamo mai avuto una voce, usiamo solamente i nostri strumenti e non facciamo un genere ben definito. Fin da ragazzini abbiamo iniziato in maniera molto naturale a mescolare gli stili musicali più diversi. E in qualche modo siamo stati fortunati, un progetto così particolare ha avuto la possibilità di essere conosciuto perché probabilmente in quegli anni in tutto il mondo, e in special modo a Londra, New York e… Bologna, si respirava un’aria molto particolare. C’è stata una grande rivoluzione musicale e noi ci siamo finiti dentro. Conta che eravamo veramente giovani, 16-17 anni, e non avevamo strategie, semplicemente suonavamo, e per noi era normale affiancare un pezzo punk a uno jazz e a una polka… Il tutto unito dall’energia con la quale ci esprimevamo, veramente dirompente. Con un set dal vivo piuttosto spiazzante e pezzi diversificati tra loro affiancati in maniera repentina senza che nessuno parlasse, annunciasse, cantasse… Non facevamo nemmeno montare microfoni per la voce. Un altro dato molto importante per noi era l’influenza che subivamo da parte degli Area, uno dei nostri gruppi preferiti in assoluto, all’inizio infatti ci chiamavamo Confusional Jazz Rock Quartet.

Il gruppo in realtà esisteva dal 1976, giusto?

Sì, io e Enrico Serotti, il chitarrista, abitavamo vicini e un giorno lo vidi sull’autobus con una custodia di chitarra. Siccome avevo il desiderio di formare una band mi avvicinai e molto semplicemente gli chiesi: suoniamo insieme? Lucio Ardito, il bassista, andava a scuola con Enrico e il primo concerto dei Confusional lo facemmo proprio a una festa del liceo. Il nostro primo batterista, Gianni Cuoghi, invece lo abbiamo incontrato a Modena.

Eravate giovanissimi ma già dotati di una tecnica da fuoriclasse.

Tutto era molto spontaneo, naturale e anche casuale. Eravamo bravini perché ci piaceva suonare, ci piaceva perdere molto tempo a imparare il nostro strumento. Ci concentravamo sull’aspetto tecnico per poi fare delle cose, non per fare gli assoli più belli e più lunghi del mondo. Ci interessava saper suonare per poi realizzare ciò che ci veniva in mente. Come ti dicevo ci piacevano da matti gli Area, poi i Devo, che hanno apprezzato il nostro primo disco… Tutta gente brava, che sapeva esprimersi con i propri strumenti. Pieni di energia e creatività, ma anche padroni di una certa tecnica. Poi con l’irruenza tipica giovanile non ci facevamo problemi a buttarci a suonare in certi contesti. Semmai il problema era per quei gruppi dall’attitudine più punk, ai quali non eravamo molto simpatici.

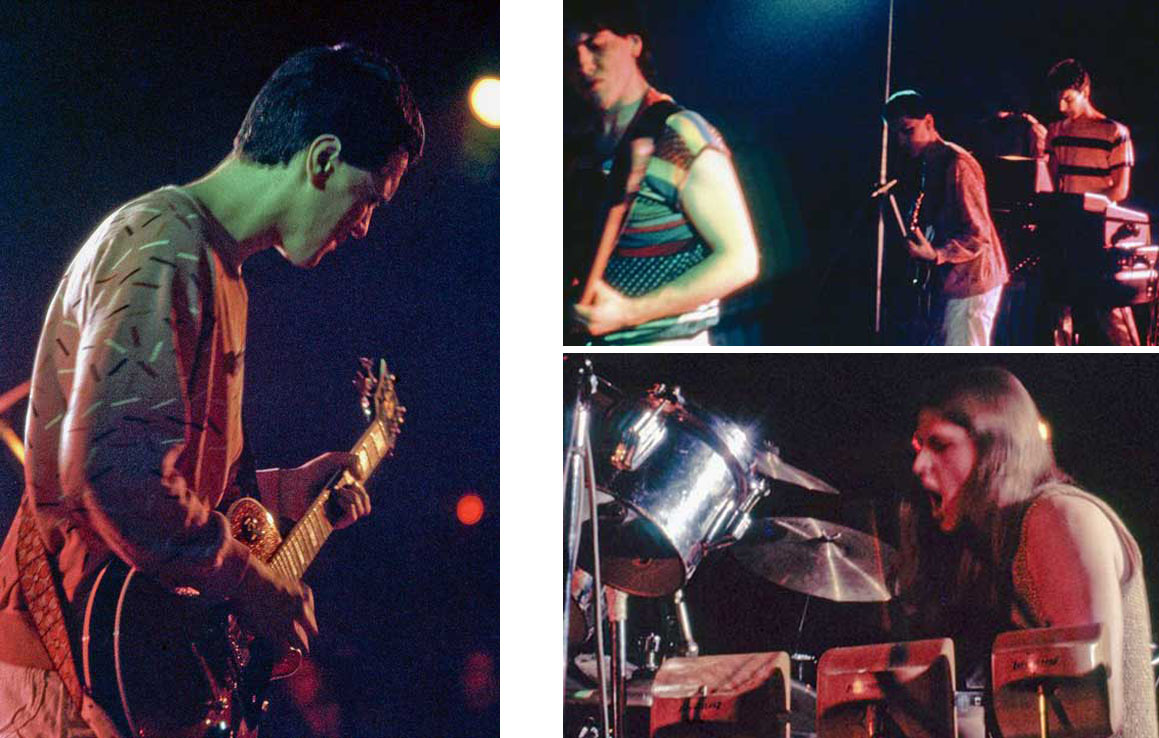

Foto per gentile concessione dell’artista

Era un momento nel quale il punk aveva sdoganato l’idea che chiunque potesse suonare…

C’era anche una certa puzza sotto il naso, se devo dirti. Non eravamo molto ben visti da quei gruppi, poi però quando ci vedevano dal vivo diventavamo immediatamente amici. La nostra furia in concerto infatti aveva il potere di convincere tutti, in quel senso ci esprimevano con una foga molto punk.

Quindi vi sentivate parte di quel movimento, nonostante la peculiarità della vostra proposta?

Assolutamente, è stato grazie a questa ondata di energia e rinnovamento che si passò repentinamente dal prog e tutti i suoi connotati hippie a qualcosa di totalmente nuovo, con delle belle idee e una qualità media molto alta, specie quando il punk diventò new wave. Noi poi in realtà ci siamo sempre sentiti più vicini alla no wave, a un’idea di musica assolutamente non commerciale, in totale libertà.

Prima hai messo insieme New York, Londra e Bologna, come ti spieghi il fermento della vostra città in quegli anni?

Ce lo siamo chiesti tante volte perché siamo stati fortunati protagonisti di quel momento, e meno fortunatamente in seguito abbiamo subito anche il declino, la decadenza, che è stata molto dura. Ci eravamo abituati bene: si suonava tanto, c’era tanta gente… Andavamo quotidianamente a vedere dei concerti quasi sempre gratis, sia nomi piccoli che grandi, la cultura era diffusa e c’era molta partecipazione e la voglia di fare cose proprie, di sperimentare, anche di provocare se vuoi, di creare quella che all’epoca chiamavamo sconvultura. Bologna in quegli anni era assolutamente non-provinciale, credo sia il termine più giusto per definirla. Poi c’erano persone, operatori culturali, artisti, giornalisti, organizzatori di mostre, addirittura politici, assessori alla cultura, un certo tipo di governo che amministrava la città. Non dimentichiamo poi il movimento degli studenti, specie nella sua frangia più artistica e creativa, e ovviamente il DAMS che catalizzò tantissimi giovani. L’alchimia di tutte queste cose ha fruttato quello che ha fruttato. A Bologna poi venivano tanti artisti internazionali, magari passeggiavi in centro e incontravi Jean-Michel Basquiat che ti diceva di volere venire a vivere qui. Eravamo un paesone, non una metropoli come Milano, e, in un’epoca nella quale ancora non esistevano internet o telefonini, tutti (ma proprio tutti) i giovani la sera si ritrovavano alle nove e mezza in piazza Maggiore. Lì ci si scambiava delle idee, si parlava… c’erano fumettisti, musicisti, di tutto.

Come siete entrati in contatto con la Italian Records di Oderso Rubini?

Oderso e altri ragazzi ci vennero a vedere dal vivo al Punkreas, il primo club punk di Bologna. Un locale nel quale si andava alla sera per sentire musica, sempre se si riuscivano a evitare le incursioni della celere che fermava e chiedeva i documenti a tutti, a volte faceva interrompere i concerti. L’Italian Records era parte di Harpo’s Bazaar, una cooperativa che si occupava di varie cose, anche di cinema. Quella sera, dopo averci sentiti suonare, ci proposero di realizzare una audiocassetta, poi il progetto crebbe e si decise di pubblicare anche il vinile. Oltre a Oderso, che è stato essenziale per la scena bolognese di quegli anni, conoscemmo poi un’altra persona che per noi si rivelerà fondamentale: Gianni Gitti, altro membro della cooperativa che aveva uno studio di registrazione e un livello culturale che per noi Confusional fu molto importante. Eravamo teenager volenterosi, con tanta energia e voglia di assorbire cultura. Lui ad esempio ci disse che gli ricordavamo i futuristi italiani. Allora ci mettemmo alla ricerca e ci innamorammo di quel movimento. Purtroppo all’epoca solo a nominare il futurismo si veniva tacciati di fascismo, cosa che a noi colpì molto perché ci interessava l’aspetto artistico. Per fortuna negli anni è stato sdoganato e ora non riceviamo più critiche in quel senso. Altre persone importanti in quel periodo furono Nino Iorfino, colui che per primo ci notò al Punkreas, Anna Persiani, che si occupava delle grafiche, e Giovanni Natale che attualmente è il boss di Expanded Music.

Mi dicevi degli Area e dei Devo. Il primo disco di questi ultimi è del ’78, siete quindi praticamente contemporanei…

Rientra sempre nel discorso che ti dicevo prima: in quel periodo si respirava la stessa aria. Quando i Devo vennero in Italia a suonare li conoscemmo, ci scambiammo i dischi, diventammo amici… Stessa età e stesse visioni, stesso modo un po’ folle di affrontare la musica. Per quello che riguarda gli Area per noi erano veramente un mito, facevano cose incredibili, il vederli dal vivo più volte ci ha spronati molto. Demetrio Stratos poi ci ha permesso di lanciarci in una bella esperienza. Nel 1979 assistemmo infatti alla sua penultima performance vocale e il fonico che lo seguiva nei concerti era proprio il nostro Gianni Gitti, il quale, dopo anni, ci consegnò una registrazione di quella performance che noi abbiamo utilizzato per un album, Confusional Quartet Play Demetrio Stratos, al momento il nostro ultimo, nel quale suoniamo insieme alla sua voce. Un tributo che è un vero atto d’amore da parte nostra.

Pensavo che con la vostra musica in qualche modo avete gettato un ponte, avete fatto sì che non ci fosse una cesura drastica tra prog e punk, come è successo in Inghilterra.

Anche da noi un po’ è accaduto, ed è stato strano, quello che fino a ieri si ascoltava tranquillamente da un momento all’altro non lo si ascoltava più. Per quello che ci riguarda, come ti dicevo, c’è stata questa grande energia che mettevamo in una musica particolare come quella che facevamo. Abbiamo creato una sorta di crossover tra i due mondi e mi fa piacere vedere che dopo tanti anni stanno uscendo progetti internazionali di band che riprendono una modalità simile alla nostra.

Che ricordi hai delle session di registrazione del primo album?

Me le ricordo molto bene. Conta che noi siamo stati letteralmente scaraventati dal palco allo studio, dove non avevamo mai messo piede. Semplicemente abbiamo caricato gli strumenti nella macchina di Lucio, l’unico che possedeva il mezzo avendo qualche anno più di noi, e siamo andati a registrare da Gianni Gitti, in centro a Bologna. Abbiamo scaricato, montato e ci siamo messi a suonare. In un giorno abbiamo fatto praticamente metà disco. Alla fine Gianni è uscito dalla regia e abbiamo visto che era sconvolto, non ci credeva. Dopo qualche settimana, altri concerti e prove, siamo andati in un altro studio, quello di cui si serviva abitualmente l’Italian Records, e abbiamo registrato la seconda facciata. Quindi abbiamo fatto tutto in due giorni. Una cosa particolare fu il brano Swing, nel quale abbiamo avuto la possibilità di suonare sopra uno spezzone di registrazione del famoso treno di John Cage organizzato da Harpo’s Bazaar che da Bologna andò a Porretta terme pieno di microfoni, musicisti e performer.

Nel disco c’è anche una versione “futurista” di Volare, come vi venne l’idea?

C’era la voglia di lavorare sull’Italia, sull’italianità, sugli anni ’50-’60. Ricordo perfettamente che un giorno stavo camminando e mi venne in mente di fare Volare che da quel punto di vista era la cover perfetta, la bandiera dell’italianità nel mondo, la canzone iper-italiana. Chiaramente la nostra versione doveva per forza di cose essere sconvolta e confusa, con solo il refrain del ritornello sopra una base delle nostre. Alla fine il pezzo fu molto apprezzato, l’idea della cover fu vincente.

Come vincente fu l’idea di presentarsi sul palco vestiti con delle tute bianche…

La cosa chiaramente scaturì dall’amore per i Devo: loro erano abbigliati come operatori di centrale nucleare noi invece semplicemente andammo al mercato e ci comprammo delle tute da imbianchino. Facemmo questo in occasione di un concerto del 1979 intitolato Bologna Rock, dove tutta una serie di gruppi assolutamente sconosciuti, a parte gli Skiantos, di salire su un palco importante. Il palasport era murato di gente, migliaia di persone, fu una serata memorabile e le tute bianche sono servite a farci immediatamente identificare dal pubblico.

La vostra musica era tutto fuorché commerciale, ma certe melodie, l’energia sul palco e il look vi trasformavano in una band appetibile anche da parte di un pubblico più vasto.

Pensa che la nostra Volare fu notata e apprezzata da Mara Maionchi, che allora lavorava alla Ricordi. Grazie a questo l’Italian Records ebbe il suo primo contratto editoriale, fu l’occasione per fare crescere una situazione che fino a quel momento era assolutamente underground.

In che rapporti eravate con le altre realtà musicali che agitavano la scena bolognese?

Molto amichevoli: Freak Antoni era una persona adorabile e un caro amico che apprezzava tantissimo i Confusional. Coi Gaznevada c’era distanza dal punto di vista musicale e quando da una loro costola vennero a galla gli Stupid Set, assai più sperimentali, sentimmo di avere con questi molto più feeling. Poi c’era Johnson Righeira per il quale abbiamo fatto da backing band per il suo primo disco. Una notte Oderso ci chiamò in studio dicendoci che Johnson doveva fare una serata però non aveva le basi. Così ci siamo trovati in studio a buttare giù – buona alla prima – le basi per il suo disco, con lui che accennava le melodie e noi che suonavamo all’istante. Quel concerto poi a lui servì molto perché tra il pubblico c’erano i fratelli La Bionda che si innamorarono del progetto e poco dopo tirarono fuori i Righeira.

Volevo chiederti a proposito della vostra strumentazione. Ci sono suoni nel disco che non si capisce da chi siano creati: chitarre? tastiere?

Avevamo una formula quasi dogmatica: una normalissima sezione ritmica, io, come Patrizio Fariselli, usavo un piano elettrico Fender Rodhes e un sintetizzatore MS20 della Korg, il chitarrista invece aveva una Les Paul (come Fripp) con effetti che trasformavano il suono. Il resto sono invenzioni in sede di produzione a cura di Gianni Gitti: tagli, reverse, campionamenti ante littearm, effettistica varia…

Cosa succede dopo il primo album?

Non ci fermammo, continuammo a suonare in tutta Italia e a comporre lanciatissimi verso nuovi progetti. Scrivemmo altri pezzi ma siccome non erano abbastanza per un album intero nel 1981 Oderso ci propose di realizzare un 10” con su una facciata i nuovi brani e sull’altra un solo pezzo (Sigla) prodotto e arrangiato in diverse maniere. Un’operazione un po’ concettuale ispirata al lavoro di un architetto, Alessandro Mendini, applicato alla musica. Nella ristampa tutti i brani sono su una facciata mentre sull’altro lato c’è un live del 1980 che ci è stato inviato da un fan dell’epoca, registrato a Milano all’Odissea 2001. Un set molto grezzo, al fulmicotone, un pezzo via l’altro senza respiro. Tra un brano punk e uno jazz c’è anche una polka. Cercavamo infatti di fagocitare tutto e buttarlo fuori creando una tensione derivante dall’accostamento tra generi musicali diversi. Il 10” si chiama, come il primo, Confusional Quartet ma tutti lo ricordano come l’album con i fiori di Giacomo Balla in copertina, grande artista futurista il cui lavoro ci sembrava perfetto per le nostre musichette.

Sintomatico il fatto che tu le chiami musichette. In effetti pur nella loro complessità, nei vostri brani c’è sempre questo tentativo di creare melodie immediatamente canticchiabili, quasi da jingle pubblicitario…

È vero, c’è la canzoncina, la musichetta, il suonino… Un aspetto un po’ giocoso che ci è sempre piaciuto.

In questo clima di grande creatività a un certo punto lo stop. Cosa è successo?

A lungo andare un progetto come il nostro, così poco attento alle logiche di mercato e senza cantante, poteva avere senso solo se si fosse esportato verso i circuiti internazionali, nei quali anche certa musica ha degli sbocchi, c’è un ampio pubblico, ci sono i numeri per proporre progetti di nicchia che ti danno da vivere. In Italia, dopo questi pochi anni di fermento, cominciarono a esserci molte meno possibilità di esistere e di crescere. Noi stavamo diventando grandi e fu necessario fare delle scelte. Anche Bologna non ce l’ha fatta più a essere così avanti, sono cominciati anni molto pesanti: una fortissima repressione politica, l’avvento dell’eroina che ha letteralmente decimato la gioventù…. Mettici poi anche le radio che da “libere” sono diventate “commerciali”. Prima il dj di turno metteva ciò che più gli piaceva, era una cosa bella, si dava spazio alle scelte degli ascoltatori… A lungo andare però è stato necessario che diventassero “commerciali”, sennò come avrebbero fatto a campare? Una logica molto simile è avvenuta nel mondo musicale e noi non siamo riusciti a reinventarci in maniera più consona al mercato, magari avremmo potuto anche farlo ma l’idea non ci piaceva.

Foto per gentile concessione dell’artista

A quel punto il progetto Confusional Quartet viene messo in stand-by fino al 2011. Cosa avete fatto in quegli anni?

Io ed Enrico siamo rimasti nel mondo della musica, abbiamo lavorato a produzioni, colonne sonore… Tante cose, sopratutto insieme a Lucio Dalla e alla sua etichetta. Poi ho continuato da solo come arrangiatore e produttore, ho il mio studio qui a Bologna e ho lavorato con i Motel Connection, i Bloody Beetroots, ho partecipato a tante situazioni nascenti e tutt’ora faccio questo lavoro. I Confusional sono tornati, come dicevi tu, nel 2011, abbiamo realizzato altri 3 album e uno nuovo è al momento in fase di registrazione.

E com’è la Bologna di oggi rispetto a quella degli anni d’oro?

Considerato il numero di giovani band che bazzicano il mio studio direi che la situazione è buona. In generale Bologna ha una gran voglia di tornare ad alzare la testa, a essere di nuovo un punto di riferimento culturale e creativo. Grazie all’università c’è sempre un gran numero di giovani, grande aggregazione e fermento. Si sta cercando di ricominciare ad aprire locali, a concretizzare idee. Tutto sta a vedere se ci sarà voglia di dare spazio all’energia giovanile, che è quella che poi ha il potere di creare il nuovo.

Cosa lascia in eredità il Confusional Quartet?

Ci fa piacere vedere che il nostro primo disco è segnalato in molte classifiche come uno dei parti migliori dell’epoca, la cosa ci riempie di sano orgoglio, anche perché è la fotografia di un momento irripetibile. Qualcuno ci ha detto che noi testimoniamo il fatto che si possano fare cose in libertà, questo credo sia un bel segno che possiamo lasciare, al di là della bravura o non bravura a suonare. Il capire che ogni tanto si può andare fuori con la testa ed esprimersi in completa libertà, è una cosa molto sana.