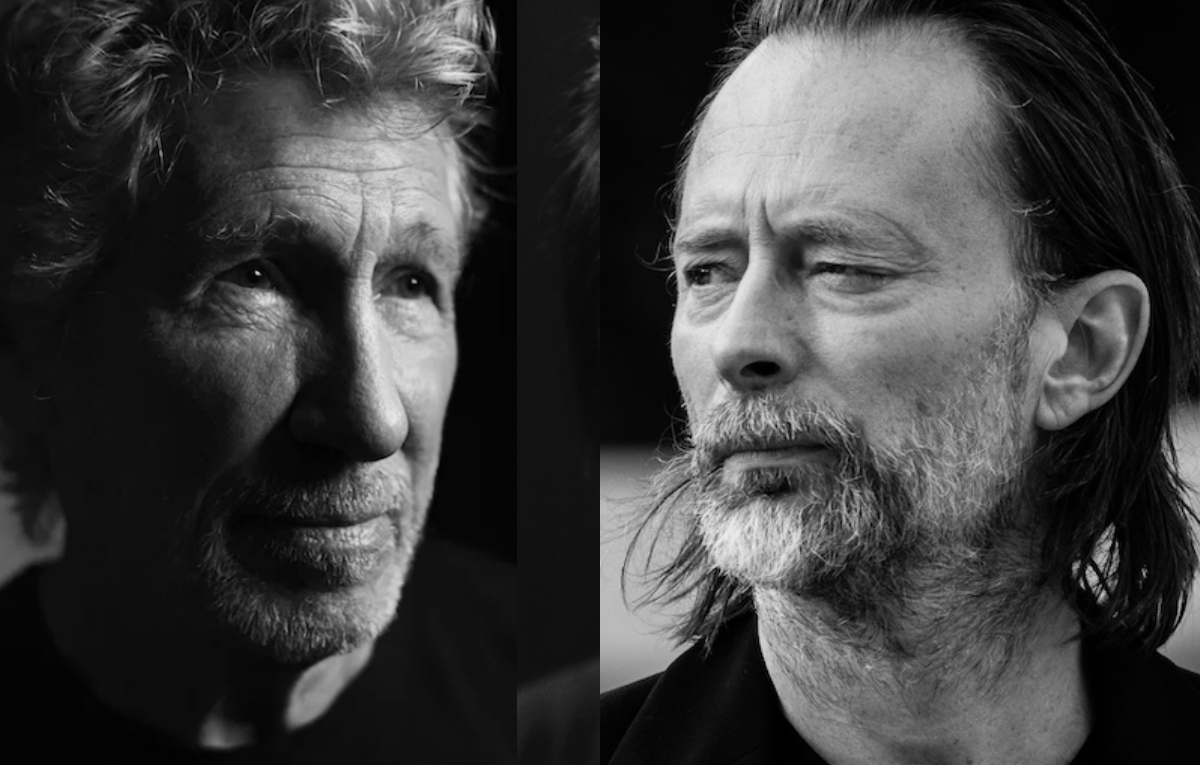

In quanto membro dei Radiohead sin dalla fondazione, 35 anni fa, Ed O’Brien ha avuto più successo ed elogi della critica del 99% delle persone che hanno preso in mano la chitarra almeno una volta nella vita. Eppure, quando ha finalmente trovato il coraggio di scrivere e registrare musica da solo, non era sicuro di riuscire a produrre qualcosa che valesse la pena pubblicare. «Nei Radiohead sono al servizio delle canzoni di Thom e dei suoi testi», dice al telefono dalla sua casa nel Galles. «Non è facile cambiare e fare le cose da solo».

Si è sentito così finché nel 2013 non si è trasferito in una zona remota del Brasile con la moglie e i due figli piccoli. Vivevano senza internet e il cellulare non prendeva. Lì ha trovato dentro di sé canzoni che valeva la pena condividere col mondo. «È stato come innamorarsi», dice. «Ho pensato: “Oddio, da dove viene fuori questa roba? Si sta riempiendo un vuoto che sento da sempre”».

C’è voluto parecchio tempo, però, per arrivare all’uscita del suo primo album solista Earth (pubblicato con il nome EOB), in parte a causa delle registrazioni di A Moon Shaped Pool (l’album dei Radiohead del 2016), in parte per il successivo tour mondiale.

Fan dei Radiohead che avete atteso tutto questo tempo per ascoltare O’Brien da solo, sappiate che ne è valsa la pena. Registrato con Flood, produttore già al lavoro con U2 e Depeche Mode, e con session man di livello come il bassista Nathan East, il batterista Omar Hakim e il chitarrista dei Portishead Adrian Utley, Earth è una fusione intelligente di folk, rock, samba, psichedelica ed elettronica, musica diversa da tutto quello che potete trovare nel catalogo dei Radiohead.

I piani di O’Brien prevedevano un tour, ma il coronavirus ha fermato l’industria della musica subito dopo i primi concerti di riscaldamento. Il chitarrista è sicuro di essere stato contagiato poco più di un mese fa, ma quando ha parlato al telefono con Rolling Stone era già nel pieno della guarigione. Abbiamo parlato della lunga gestazione dell’album, di come si è preparato a far sentire la sua voce al mondo, della possibilità di un box set celebrativo di Kid A e di quando possiamo aspettarci un nuovo album dei Radiohead.

Sei uno degli ultimi membri dei Radiohead a pubblicare un disco solista. Hai sempre voluto farlo?

Non proprio. Se me l’avessi chiesto 10 anni fa, ti avrei detto no. Ero occupato. Volevo fare il padre a tempo pieno e i Radiohead mi tenevano impegnato. L’idea del disco è arrivata solo quando ho capito come scrivere le canzoni, quando sono venute fuori da sole. Sono incredibilmente grato di far parte di questa grande band, l’ho sempre amata. Ma nonostante tutti i grandi successi e le esperienze creative, e tutto il grande lavoro in cui sono stato coinvolto, c’è sempre stato un vuoto dentro di me, e non sapevo cosa fosse. A volte capita di non rendersi conto di avere un vuoto, ma quando mi sono seduto con la chitarra e la tastiera e le canzoni hanno iniziato a venire fuori, ho pensato: “Ahh! Ecco cosa devo fare”. È stata una sorpresa.

È successo quando ti sei trasferito in Brasile con la famiglia?

Sì. I semi dell’ispirazione sono fioriti in Brasile. Volevo passare del tempo con la mia famiglia, scappare dalla routine. Abitavo a Londra, ero molto impegnato, venivo sempre sballottato da una parte all’altra della città. Mi sono trasferito in Brasile e ho fatto vita di campagna per prendermi una pausa. La mia vita si riduceva alla musica, alla famiglia e al cibo. Non c’era wi-fi e non c’erano telefoni. È un ambiente meraviglioso, con una cultura diversa da quella britannica. È fantastico venire da lì, ma i brasiliani sembrano avere una particolare apertura mentale e tantissimo amore. Vivono la vita con gioia. In più, amo la musica brasiliana e il Carnevale di Rio. Quando guardi chi partecipa… è davvero il più grande show del pianeta. Ho pensato: voglio scrivere e mettere in musica un po’ di quel che sto vivendo qui. Non sapevo cosa sarebbe successo e che tipo di canzoni avrei scritto, ma sapevo che avrei dovuto iniziare. Sapevo che dovevo scrivere.

Stai parlando di molti anni fa. Perché l’album è uscito solo adesso?

Beh, siamo tornati nel Regno Unito a metà del 2013. Ho iniziato a scrivere e registrare le demo. Era tutto pronto nel giro di un anno. Nel 2014, avevo le canzoni, ma dovevo trovare un team e un produttore. Ma a settembre è iniziato il lavoro con i Radiohead per A Moon Shaped Pool e non abbiamo finito prima di febbraio 2016. Poi c’era il tour, che è andato avanti per un anno e mezzo. Poi i concerti in Sud America e un altro tour nordamericano nel 2018. Ho iniziato a registrare sul serio alla fine del 2017, e dovevo incastrare tutto con gli impegni dei Radiohead.

Ho letto che non eri sicuro di voler cantare. Mi ha sorpreso, perché ho sempre apprezzato la tua voce

Ma non l’hai sentita granché. Canto qualcosa in concerto, ma l’ultima volta che l’ho fatto in un disco dei Radiohead era per i cori di In Rainbows. Non ho cantato su molti dischi del gruppo. Fare i cori è molto diverso dall’essere la voce principale. E non sono neanche particolarmente bravo con i cori. Non faccio armonie tipo Beatles. È più un lavoro part-time. Non volevo far parte di un progetto in cui il lavoro di grandi musicisti e di un grande team di produzione è rovinato da una voce debole. La cosa più importante sono le canzoni. Se avessero avuto bisogno di una voce migliore della mia, lo avrei accettato.

Mentre registravo le demo, però, ho iniziato a cantare. E il tecnico del suono Ian Davenport mi ripeteva che potevo cantarli io i pezzi. E io gli dicevo di no. Una settimana prima di tornare al lavoro con i Radiohead, nel 2014, ho registrato le ultime demo. E c’è stato un momento in cui ho sentito una certa qualità nella mia voce, ho pensato: “Oh, ok. Sai che c’è? Posso farcela”. E, cosa ancora più importante: “Voglio farlo”. Devi volerlo. Flood ha sempre saputo che ce l’avrei fatta. Appena ho trovato la sicurezza necessaria… lui ha lavorato con tanti cantanti diversi nel corso degli anni, e ho pensato: “Non so come farò, ma arriverò al risultato”. Una delle cose che ho più apprezzato del tour di quest’anno era proprio la voce, sentivo che diventava più forte. È come un muscolo, più lo usi più diventa forte.

Raccontami come sei arrivato a lavorare con Flood. Adoro il suo lavoro su Pop degli U2, e sento la sua influenza anche qui.

Volevo qualcuno che fosse in grado di dare ricchezza sonora alle canzoni. Sono molto fortunato perché coi Radiohead il suono e la qualità dell’incisione sono molto importanti. Sono uno snob del suono, se vuoi. Non ci sono tante persone capaci di sorprendermi. Conoscevo Flood. Ha iniziato a lavorare all’inizio degli anni ’80 e ha prodotto davvero molti dischi. Ha iniziato con Joshua Tree e co-prodotto Achtung Baby, oltre ovviamente ai Depeche Mode. Nel 2012 ha fatto Holy Fire, l’album dei Foals, con Alan Moulder e CJ Marks. Adoro i suoni, l’entusiasmo, la profondità di quel disco. Per puro caso, e per fortuna, i suoi figli vanno alla stessa scuola dei miei. L’ho conosciuto così, da amico. Quando ho deciso di fare il disco, dentro di me sapevo che avrei voluto lavorare con lui. È stato grande con Polly Harvey e tutti gli altri, anche i Murder Capital, una giovane band irlandese. Fa album piccoli e album grandi.

Non gli ho chiesto direttamente se era interessato a produrre il disco. Quello che volevo fare era fargli sentire la musica e ricevere qualche consiglio onesto. Sembrava un sogno, perché dopo quattro canzoni mi ha detto: “Vuoi che ci lavoriamo insieme?”. L’ha capito subito. Ha capito quella musica dalle demo e ha capito le sensazioni che volevo trasmettere. E credo fosse eccitato anche lui. Ha visto il potenziale.

Sei abituato a essere parte di un gruppo. Come ci si sente a prendere tutte le decisioni?

A essere onesto, c’è voluto un po’. A due terzi del disco ho realizzato che nessuno riusciva a sentire quello che avevo in testa. È così che ho capito che dovevo prendere le redini del progetto. Flood mi ha detto: “Cosa ne pensi?”. È stato come un risveglio spirituale. Mi sono svegliato e ho capito che per fare questo disco nel modo giusto, per farlo almeno decente…

Ti dico cosa è successo. Dopo il tour dei Radiohead, ho fatto sentire l’album ad alcune persone e non gli è piaciuto. Ero molto deluso. Erano potenziali case discografiche e cose del genere. Ad alcuni è piaciuto, ad altri no. L’ho ascoltato e ho capito che non piaceva neanche a me, e che avrei dovuto riappropriarmene. Un conto è subire un rifiuto a cui puoi rispondere: “Beh, non l’hai capito”. Ma se alla gente non piace e tu pensi lo stesso, beh, sei uno stupido. Cominci a pensare: ma che cazzo sto facendo? Ho capito che dovevo amare quella roba, che dovevo innamorarmi del disco. Così se alla gente non fosse piaciuto, sarebbe stato ok per me. Quando fai del tuo meglio diventa una questione di gusti. Quel momento è stato una rivelazione. Ho fatto un passo in avanti e mi sono fatto delle domande: qual è la mia verità? Cosa provo davvero qui? Cosa voglio dire? A quel punto ho finito il disco in sei settimane.

È molto interessante. Mi interessano l’arte e il processo creativo. Succede qualcosa quando prendi possesso dell’opera, non hai paura e pensi solo a realizzarla. Sono all’inizio della mia carriera, ma ho ovviamente partecipato a molti dischi di successo nel corso degli anni e per farli c’è voluto del tempo. Ma quel momento è sempre arrivato. Quando lo trovi, sai che puoi accelerare. A volte, però, non sai quello che vuoi e l’unico modo per capirlo è entrare in una palude di musica, immergersi nel laboratorio di suoni e provare cose diverse. Sono felice di aver avuto la visione, di aver capito.

Parliamo di Shangri-La, la prima canzone di Earth. Sembra che definisca lo stile del resto dell’album…

Parla di un viaggio. Alcuni di noi l’hanno intrapreso per trovare pace e felicità, e a volte prima di arrivare in fondo capita di perdersi nelle rapide di un fiume. Quando entri in quel fiume, non sai quanto ci vorrà ad arrivare all’altra sponda. La canzone parla di un viaggio, ma anche di cosa si prova quando arrivi a destinazione e trovi la tua tribù. Per me, la tribù esiste davvero: a Glastonbury, dove c’è un’area che si chiama Shangri-La. La canzone parla del mio viaggio personale, ma anche di quello per andare a Glastonbury e la gioia che si prova andando via.

Volevo creare un’atmosfera leggermente psichedelica, calda e colorata. Sono stato influenzato dagli Stones del periodo di Sympathy for the Devil, quando hanno alzato il livello della sezione ritmica. È una cosa che ho sentito anche nella musica brasiliana, mentre registravo le demo… ho suonato tutti gli strumenti, a parte lo splendido assolo di Adrian Utley dei Portishead. Volevo una sorta di shuffle blues come quando Mick Taylor suonava negli Stones. È un groove che ho ritrovato anche nella musica brasiliana, soprattutto nel tropicalismo.

Ho sempre pensato che fosse la canzone giusta per aprire l’album. È positiva e impavida. Adoro il Sud America. Chi vive lì è immerso nel realismo magico che ritrovi nelle parole dei grandi scrittori sudamericani, come Gabriel García Márquez. Ho cercato di replicarlo nella musica, che è profonda, colorata e leggermente psichedelica.

Ovviamente anche Brasil è ispirata quel periodo…

Sì. È una canzone divisa in due parti. La prima, la sezione acustica, è stata scritta in Galles. È un posto creativo, almeno per me. La musica folk ha una risonanza profonda e le chitarre acustiche del pezzo sono state scritte tutte in Galles. La seconda parte, invece, ti trasporta da quel mondo bucolico verso la samba, il realismo magico, la musica brasiliana. In Brasile il carnevale dura due notti, e ogni sera si esibiscono sei diverse scuole di samba. Vanno avanti tutta la notte. Vai a dormire alle 8 del mattino e hai ancora quel ritmo nella testa. Riesci a sentire le pulsazioni della samba, i poliritmi. Ci sono molte somiglianze tra elettronica trance e samba. Ti ipnotizzano entrambe e io volevo fare la stessa cosa con la canzone. Volevo trovare il momento in cui si accede a un altro mondo.

Olympik è la mia canzone preferita del disco. Fa viaggiare

È anche la mia preferita insieme a Brasil e Cloak of the Night. È l’ultima canzone che ho scritto, e mentre ci lavoravo ero entusiasta del potenziale: volevo scrivere un pezzo epico, cosmico, funk, con un ritmo ossessivo. Credo che sia stato il pezzo più difficile da realizzare. È il primo che abbiamo registrato, e devo ringraziare Omar Hakim (batteria), Nathan East (basso), David Okuma (chitarra), Flood e Catherine Marks. Durante le prime settimane di registrazione la mia band era composta da questi musicisti straordinari. Olympik è registrata dal vivo, ci sono poche sovraincisioni. È come la madre di tutte le canzoni del disco. Quando l’abbiamo finita, è diventata la chiave di volta che ci ha permesso di fare le altre. Era come un segnale: “Sappiamo come fare”.

Hai suonato pochi concerti a febbraio: com’è stato portare le canzoni sul palco?

È stato bello, ma a volte anche snervante. Ero incredibilmente lontano dalla mia comfort zone e mi sentivo a disagio. A volte i concerti sono come esperienze extracorporee e la buona notizia è che provavo emozioni molto intense… non sapevo come sarebbe stato. Quando registri un album, non sai se riuscirai a suonarlo dal vivo. Ero pronto a pensare: “Ok, non posso fare il frontman. Sto bene nelle retrovie e sarà sempre così”. Ma nonostante il disagi e l’incertezza, in tutti i concerti ho vissuto momenti molto profondi. Forse non nel primo, ma nei quattro o cinque successivi ho pensato: “Ok, sono nel posto giusto. È qui che devo stare. E qui resterò per il prossimo futuro”.

Mi sembrava giusto. Era come se mi fossi impossessato del mio destino. Non credo ci siano tante persone nate per stare al centro della scena. Ci sono eccezioni… ma lavorando con Thom conosco le differenze tra com’è ora, cioè uno straordinario frontman, e com’era all’inizio. È molto, molto diverso. Diventi più sicuro. È come se le tue ali si allargassero sempre di più. Mi sono sentito così. È stato bello.

Pensi che quando tornerai nei Radiohead sarai un artista diverso? Contribuirai in maniera diversa alla musica del gruppo?

Sono sicuramente un artista diverso, adesso. Non ci sono dubbi. Ma inevitabilmente, quando i Radiohead si incontrano per fare un disco… non ne facciamo molti. Ne abbiamo registrati due in dieci anni. Adesso è diverso. Molti di noi hanno cambiato città, sono invecchiati, cose così. Anche se non avessi fatto questo disco, sarebbe stato comunque diverso. Sono cambiato in quanto artista. Ma non ho idea di come cambierà la dinamica dei Radiohead. È una di quelle cose che non puoi sapere finché non ci sei dentro. In ogni caso, non so molto dei prossimi dischi dei Radiohead. A essere sincero, non ci penso così tanto, non mi dico: “Oh, sarò diverso”, “Devo contribuire di più”. Ci penserò quando sarà il momento.

Il boxset di Kid A e Amnesiac uscirà quest’anno? È confermato?

Umh… forse sì? Non ne sono sicuro. So che è il ventesimo anniversario. Ovviamente ci siamo incontrati, ne abbiamo parlato. Se c’è materiale abbastanza buono per un box set… l’abbiamo fatto per Ok Computer, ed era bello, ma io sono della scuola di pensiero: “Se c’è qualcosa di davvero interessante da dire o celebrare, allora va bene. Ma dev’essere interessante”. Quello che abbiamo fatto per Ok Computer era interessante. C’erano anche due canzoni che non aveva mai sentito nessuno.

In più, abbiamo molto più materiale dalle session di Kid A. Ok Computer saranno state 19 bobine di nastri. Per Kid A e Amnesiac ne abbiamo registrate 80. Sperimentavamo molto di più con le canzoni, cercavamo una strada diversa. C’è davvero tanto materiale. Dobbiamo capire se è buono, e non ne ho idea. Non è il mio campo, davvero.

Sai quando inizieranno i lavori del prossimo album dei Radiohead?

No. Per colpa del coronavirus è tutto sospeso. Non potremmo fare un album neanche se lo volessimo, e siamo tutti impegnati con i nostri progetti personali. Thom è molto occupato con il tour. E pubblicherà altra musica. Lo stesso vale per Jonny e Philip (Selway), il suo nuovo album esce l’anno prossimo. Ne stiamo parlando. Ma quando fai parte di una band come i Radiohead, quello che devi fare è andare avanti in maniera da mantenere intatta l’integrità artistica di quello che hai fatto fino a quel momento. È una cosa di cui siamo consapevoli. Suoniamo insieme da 35 anni, e non lavoriamo più come 10, 15 o 20 anni fa. Non è più così. Abbiamo tutti altre cose in ballo, quindi si tratta di trovare il momento in cui tutti sentiamo di voler fare qualcosa assieme.

È questa la bellezza della nostra musica. È onesta. Non stiamo rispettando un contratto, non abbiamo uno stile di vita che ci impone di registrare altri dischi. Lo faremo quando saremo ispirati, e dovrebbe essere sempre così. Io non posso lavorare con altre persone e fare musica se mi sento obbligato. Non sarei in grado. Credo valga la stessa cosa per tutti.

Ho visto molti concerti del vostro ultimo tour e sono stati tutti incredibili. La band era in forma e la scaletta cambiava ogni sera. Sembrava speciale anche a te?

Penso di sì. A Moon Shaped Pool è stato un album difficile, come tutti. È un sollievo andare in giro e suonare. L’aspetto interessante di quei concerti è che eravamo tutti più rilassati, leggeri. In un certo senso, abbiamo sempre vissuto i concerti come questioni di vita o di morte. E per quanto suoni onorevole, non credo sia molto sano. C’è troppa pressione individuale e collettiva. Credo che quell’atmosfera rilassata dipenda dal fatto che siamo sul palco con le giuste intenzioni, ma la nostra vita non dipende da quel concerto.

Suoniamo davvero bene insieme. Possiamo scegliere tra tante canzoni. Quando abbiamo suonato negli Stati Uniti, abbiamo fatto due concerti in ogni città, e ogni sera la scaletta era completamente diversa. Credo sia l’unico modo. Il problema è che se suoni ogni sera le stesse cose, anche le canzozni migliori rischiano di annoiarti o di sentirti obbligato a farle.

Non credo che ci sentissimo così. Abbiamo trovato il nostro equilibrio. E siamo molto fortunati. Non abbiamo fatto tante canzoni di Pablo Honey, ma ci sono altri otto dischi tra cui scegliere, insieme alle b-side che i fan conoscono bene. È molto più difficile preparare un concerto con solo un album sulle spalle, come ho scoperto di recente. Abbiamo sempre avuto un pubblico fantastico. È molto emozionante. Sono molto comprensivi. Ci lasciano fare il nostro viaggio e più è oscuro, più sembra piacergli. Siamo molto fortunati.

Il nostro pubblico ci ha permesso di trovare l’atmosfera di quel tour, ci hanno fatto sentire i benvenuti. È una cosa che succede quando si invecchia, la gente ti tratta come la BBC o qualcosa del genere, ti trattano come un’istituzione. È così che mi sono sentito. C’era molto calore. È stato bello.

Avete anche suonato Blow Out. Sembrava che potesse succedere qualsiasi cosa

Spero di suonarla di più. Mi piacciono i Phish. Sono una grande band. Durante quel tour ci siamo davvero lasciati andare, e abbiamo suonato Blow Out. Se non avesse funzionato, sarebbe andato bene lo stesso. Non avrebbe rovinato il concerto. Avremmo fatto spallucce e pensato: “Abbiamo fatto del nostro meglio”. Forse non siamo così schizzinosi come eravamo in passato. C’è anche questo.

Come stai? So che hai avuto i sintomi del Covid-19. Sei guarito?

Sono guarito. Sembra che duri parecchio tempo, ma sto bene. Sono subito tornato a correre e a fare attività, ma sembra che non mi faccia molto bene. Sto bene. Ma se devo essere onesto, l’ho avuto cinque settimane fa e forse ho esagerato. Sento ancora la stanchezza. Ci vuole del tempo a guarire. Non ho avuto i sintomi gravi di cui parlano tutti, ma quando ho perso gusto e olfatto ho capito che cosa stava succedendo. Ma starò bene.

Hai intenzione di convincere Colin Greenwood a fare un disco solista? È l’unico a non averlo fatto.

Sì, dovrebbe farlo. Sarebbe bello, e credo che il processo gli piacerebbe molto.

Speri di poter tornare in tour?

Sì. Non so cosa succederà. Tornare a suonare già quest’anno mi sorprenderebbe. Non vedo come sia possibile. Nel mio Paese dicono che il distanziamento sociale continuerà finché non troveranno il vaccino. Non capisco come potremmo ritrovarci insieme per un concerto. Speriamo per il prossimo anno.