Negli ultimi anni la Hanson Robotics ha presentato al mondo la sua più ambiziosa creatura: Sophia. Androide di sesso femminile, dotata di un’avanzatissima intelligenza artificiale, è in grado di provare empatia e stringere dei rapporti reali con le persone con cui interagisce, tanto che l’Arabia Saudita ha voluto concederle la cittadinanza (e qui ci sarebbe da aprire una parentesi sul perché occuparsi dei diritti dei robot prima di pensare ai diritti umani. Ma vabbè). Mentre Sophia proseguiva nel suo percorso di transizione da androide a donna a tutti gli effetti, apparentemente Janelle Monáe cercava di fare il contrario. Classe 1985, cantante eccezionale, autrice e produttrice perennemente in bilico tra contemporary R&B, funk e pop, fin dal suo primo EP del 2007 Metropolis: Suite I (The Chase) si è presentata al pubblico nei panni di un robot di nome Cindi Mayweather, che dal 2719 viaggia indietro nel tempo fino ai giorni nostri per salvare l’umanità. Non è uscita dal personaggio neanche per i successivi The ArchAndroid (2010) e The Electric Lady (2013), arrivando ad affermare in alcune interviste di essere “attratta solo dai robot” (e qui ci sarebbe da aprire una parentesi sul perché alcuni giornalisti preferiscano parlare dell’orientamento sessuale degli intervistati, anziché della loro musica. Ma vabbè). Nel 2017 ne ha anche interpretato uno nella serie tv di Amazon Electric Dreams, ispirata ai racconti fantascientifici di Philip K. Dick. E arriviamo così a Dirty Computer, il suo ultimo lavoro, forse il più ambizioso e completo, uscito il 27 aprile.

Sorpresa: stavolta circuiti, matrici e ingranaggi hanno lasciato (almeno un po’) spazio a sangue, lacrime e sudore.

«Dirty Computer parla del nostro lato umano e anche di quello robotico», concede lei. «Tutti noi viviamo con la convinzione che quando moriremo torneremo alla polvere o all’universo. È da un po’ che ragiono sul fatto che, in fondo, il nostro cervello è come la CPU di un computer: assorbiamo informazioni, le processiamo, le scarichiamo, le trasmettiamo. Siamo noi i computer imperfetti. Se guardi le cose sotto questa luce, gli spunti di riflessione che si aprono sono molto interessanti».

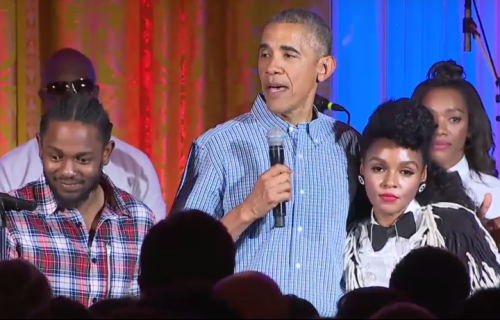

Come tanti altri artisti afroamericani, nell’ultimo periodo Janelle Monáe ha sentito il dovere di mettere la sua esperienza al servizio di una causa, quella di Black Lives Matter. I suoi nuovi testi sono più politici ed espliciti che mai, per quanto Janelle ci tenga a sottolineare che «l’album affronta una lunga serie di argomenti, non va letto in un solo modo: si parla di politica, ma anche di amore, di accettazione di sé». Il minimo comun denominatore è la prospettiva femminile, in particolare quella delle donne nere, discriminate tra i discriminati, ultime tra gli ultimi. Una storia che ha vissuto sulla sua pelle: nata nella zona più povera di Kansas City – non proprio una città cosmopolita, se si esclude Dorothy e il fantastico mondo di Oz –, da mamma inserviente e papà autista di camion, il suo percorso è stato lungo e tortuoso. In parte lo racconta in Django Jane, un brano potentissimo e iper-motivazionale, in cui rappa 64 barre senza interruzione. «Volevo fare una canzone per me stessa, che potessi ascoltare quando non mi sento abbastanza apprezzata», spiega semplicemente. «Da donna afroamericana sento che i nostri diritti vengono calpestati, anzi, che noi veniamo calpestate, ogni giorno, e la cosa mi fa molto arrabbiare. Non potevo stare lì a guardare: dovevo parlare di questi sentimenti, elaborarli, riaffermare ciò in cui credo e ciò che non sono più disposta a tollerare». Non solo dall’establishment bianco, ma dalla società in generale: “Neri, spostatevi, sedetevi, non è roba vostra / schiacciate il tasto muto, lasciate che la vagina faccia il suo monologo”, sbotta nel climax finale della canzone, mettendo tutti a tacere. In un’altra traccia, Americans, ha campionato un lungo discorso: “Finché le donne non ottengono lo stesso lavoro e la stessa paga degli uomini, questa non è la mia America”, tuona un uomo da un pulpito. «È Sean McMillan, un predicatore, autore e attivista che tiene discorsi nelle chiese di tutto il mondo. Sono stata molto ispirata da quello che dice, e lui è stato così gentile da lasciarmi usare le sue parole: erano perfette per il messaggio che cercavo di trasmettere nell’album», racconta Janelle. «Sento di avere la responsabilità di dare voce anche a chi non ha un microfono in mano. Ho la possibilità di entrare in studio di registrazione e parlare anche per chi non ha modo di mettere in luce i suoi problemi, da quelli sul lavoro alle questioni più esistenziali. Spero che riusciremo a essere più coraggiose, a supportarci l’un l’altra più di quanto stiamo già facendo».

La cosa straordinaria è che riesce a farlo senza mai abbassare neanche di un centimetro gli altissimi standard musicali per cui è nota. Performer e compositrice dalle mille sfaccettature, eleva il pop a livelli che raramente il mercato mainstream riesce a toccare. Non a caso tra i suoi più grandi fan c’era Prince, che la considerava il suo alter-ego femminile e che ha partecipato alla lavorazione di Dirty Computer. In molti si sono chiesti se ci sia proprio la sua mano dietro alla pirotecnica Make Me Feel, il primo singolo estratto. «Prince è sempre stato un artista generoso: regalava tutto di sé, il suo tempo e il suo talento musicale, e non chiedeva mai niente in cambio», ricorda. «Però era anche molto riservato, e il mio modo di rendergli omaggio è proprio non tradire i suoi valori: non ho intenzione di rivelare che cosa abbia fatto o non fatto all’interno di Dirty Computer. È una questione di rispetto».

Meno problematico, invece, parlare dell’altra collaborazione illustre, quella con Brian Wilson (gli altri featuring dell’album sono Pharrell Williams, Zoe Kravitz e Grimes): insieme alla leggenda del pop ha firmato la traccia che dà il titolo al disco, un piccolo gioiello che, se non fosse per le sonorità futuristiche, sarebbe potuto tranquillamente essere una bonus track di Pet Sounds.

«Sono una grande fan dei Beach Boys», afferma entusiasta. «Ovviamente ancora non c’ero, quando il gruppo è stato fondato e poi si è sciolto, e non ho mai avuto la possibilità di vedere nessuno dei loro concerti, ma ho sempre divorato la loro musica. Quando ho scritto quella canzone, l’unica mano che mi sembrava adatta a completarla era quella di Brian Wilson. I Beach Boys hanno sempre avuto una ricchezza armonica davvero straordinaria, ed è stato un onore e un privilegio avere accanto a me Brian in quella traccia: è riuscito a dargli quell’atmosfera ibrida e introspettiva che stavo cercando».

A fare da ulteriore filo conduttore al disco sono le immagini: Dirty Computer è anche un emotion picture, neologismo da lei inventato per definire il lungometraggio che accompagna l’album, e da cui sono tratti i vari videoclip che lo hanno preceduto, come Make Me Feel, Django Jane e PYNK. «Non è esattamente un film, non nel senso cinematografico del termine, perché la musica rimane la componente fondamentale», spiega Janelle. «Avrei voluto girarlo fin dai tempi di ArchAndroid, ma ho aspettato, perché volevo essere assolutamente sicura di ogni dettaglio. Mi sono presa un po’ di tempo per rifletterci e lasciar sedimentare le idee. Finalmente è arrivata l’opportunità giusta e mi sentivo pronta a farlo nel migliore dei modi. Il film completa l’album, e l’album completa il film. Ma è difficile descriverlo, bisogna guardarlo per capire».

Una cosa l’abbiamo capita anche a occhi chiusi, però: con Dirty Computer quella che era una bellissima, perfetta donnina di latta ha finalmente ottenuto un cuore. La sua concittadina Dorothy ne sarebbe fiera.