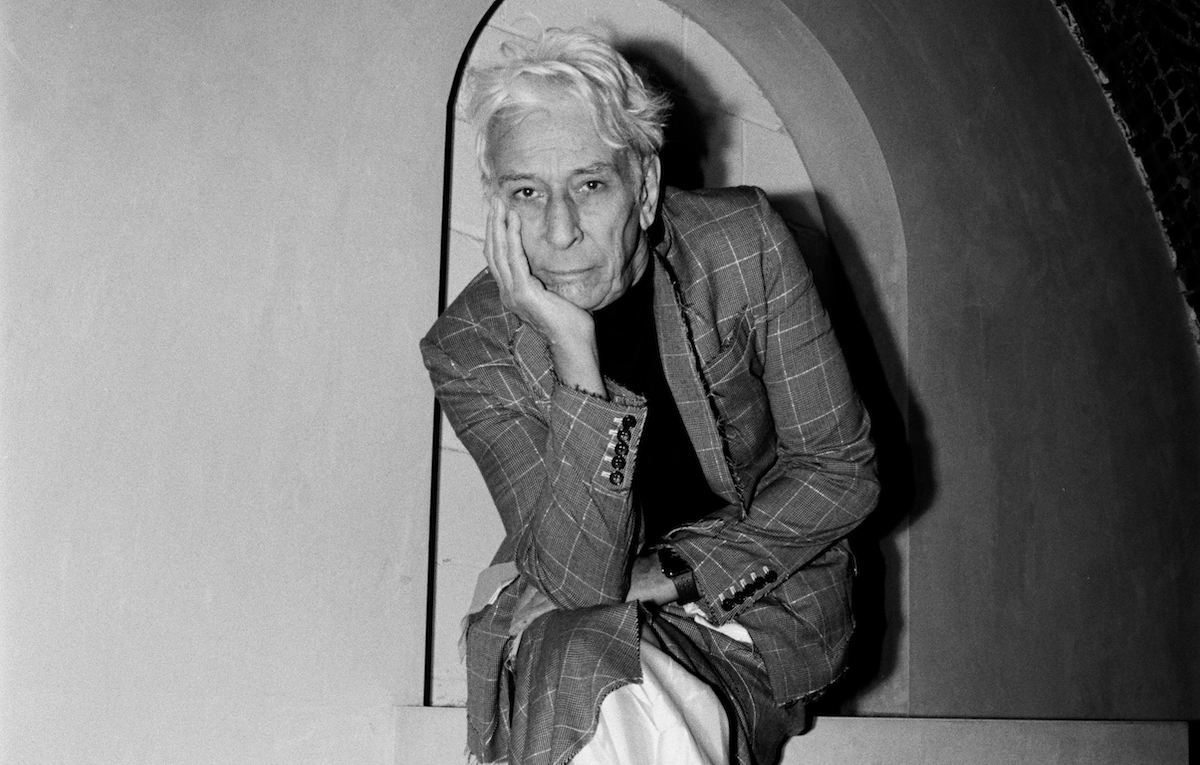

Un giorno, nel pieno degli anni ’60, John Cale ha avuto una rivelazione. Aveva passato gran parte della sua vita a studiare musica classica e d’avanguardia, tanto da perdersi praticamente tutto il periodo dell’adolescenza. «Mi sono svegliato e mi sono detto: “Aspetta un attimo, cos’è tutta questa gente che canta le canzoni dei Beatles?”», ricorda. «L’Invasion era già iniziata da tempo. Da bambino mi divertivo molto con il rock & roll, ma quelle sensazioni stavano svanendo, quindi ho pensato: “Vorrei fare qualcosa che unisca le due cose”. Volevo mescolare il rock con l’avanguardia, poi ho incontrato Lou Reed e ho trovato la soluzione».

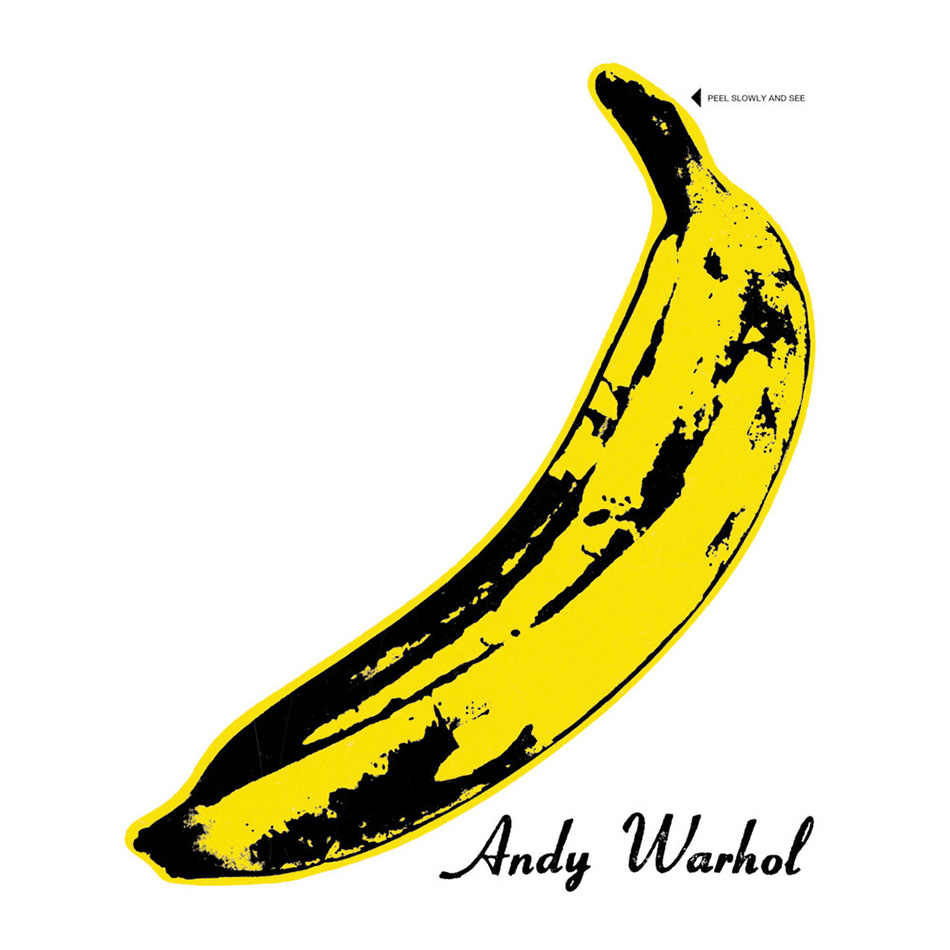

Il randagismo musicale di Cale, arricchito dall’esperienza con il compositore La Monte Young e dalla scrittura di Lou Reed – che all’epoca faceva l’autore per la Pickwick Records – è diventato l’anima dei Velvet Underground. Quest’anno cade il 50esimo anniversario del loro disco più affascinante (il debutto, The Velvet Underground and Nico, prodotto da Andy Warhol), un trionfo rock esaltato dalla viola di Cale e dalla voce espressionista della tedesca Nico.

Il disco, pieno di brani dedicati alla droga e al sesso, è uscito in un periodo in cui i Beatles dominavano le classifiche con una proposta decisamente più gentile e meno controculturale, e non è stato (almeno all’inizio) un successo commerciale. La sua influenza artistica, però, si è propagata per tutto il resto del secolo. Artisti come David Bowie ne erano ossessionati e Brian Eno una volta ha detto: «Il primo album dei Velvet Underground ha venduto 10.000 copie, ma tutti quelli che l’hanno comprato hanno fondato una band».

Cale al momento sta lavorando al suo nuovo progetto, ma non vuole certo perdersi i festeggiamenti. L’anno scorso ha suonato l’album a Parigi insieme ad alcuni ospiti: Pete Doherty, Mark Lanegan e gli Animal Collective tra gli altri.

Grazie a Fabrica, il centro policreativo parte integrante del gruppo Bnetton, Cale arriverà in Italia in esclusiva nazionale il 14 luglio a Treviso, in un concerto imperdibile. Qui tutti i dettagli e i biglietti.

L’abbiamo incontrato proprio per parlare di The Velvet Underground and Nico, ecco com’è andata.

Che cosa ricordi con più chiarezza delle registrazioni del disco?

Mi ricordo la nostra eccitazione e il nostro disinteresse per tutta l’attrezzatura. Dovevamo camminare con attenzione, il pavimento era molto rovinato e faceva rumore. Non avevamo cuffie, siamo andati in quel posto decadente e abbiamo registrato. È stato strano, un ambiente davvero entusiasmante. Eravamo lì e ci dicevamo: «Ehi, stiamo davvero facendo un disco».

Com’è l’appartamento di Ludlow Street adesso?

Ci sono tornato con il Wall Street Journal di recente. Mi sentivo un intruso, ma devo dire che la gente che ci abita adesso è stata molto gentile. È tutto diverso, ci sono dei materassi sulle finestre per non far entrare i ladri: credo che li abbia messi Tony Conrad. All’epoca potevi guardare di sotto, c’erano tutti i ragazzini che si preparavano per la scuola. Siamo stati lì per quasi due anni e mezzo.

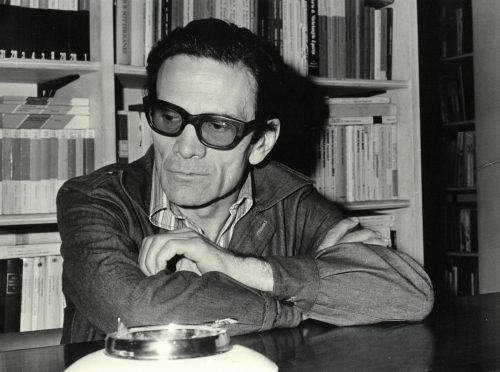

Andy Warhol è accreditato come produttore del disco. Qual è stato il suo ruolo durante l’incisione?

Non diceva molto, ma era sempre con noi. Con Andy funzionava così: parlava davvero poco, ma quello che diceva era sempre importante. Anche con i suoi film, era silenzioso ma senza di lui non sarebbero mai esistiti. Eravamo felici di averlo con noi, era una persona importante con cui parlare e confrontarsi. Noi discutevamo solo di musica: “Prova questo giro, quest’altro accordo” e cose del genere.

Andy Warhol, New York, 1968. Foto di Santi Visalli/Getty Images

Ti ricordi qualcosa di specifico?

Certo. Una volta ha detto a Lou: «Non dimenticarti di usare le parolacce nei testi». Non l’avevamo mai fatto, ci sentivamo troppo intellettuali per usare le parolacce. Poi Lou ha scritto delle cose diverse. Se non ricordo male Andy gli ha dato 14 titoli e gli ha detto: «Adesso vai via e scrivi queste canzoni». Forse lo vedeva impigrito. Lou, in realtà, era davvero entusiasta: «Ehi, questa è una specie di sfida. Ho 14 titoli, posso farcela».

È difficile immaginare un processo del genere

Si, ma Andy riusciva a scoprire cose incredibili. Il suo metodo non era ortodosso, certo, ma ha funzionato alla perfezione.

Si dice che tu e Lou Reed abbiate scritto Sunday Morning in una camera da letto. Era quella di Ludlow Street?

No, eravamo a casa di alcuni amici. C’era un harmonium in un angolo e ci siamo messi a suonare. E insomma, era davvero domenica mattina quando abbiamo finito. È uno di quei momenti inaspettati… ti fa capire quanto ci sentissimo dei veri e propri musicisti. Gli strumenti erano il nostro porto franco, la nostra soluzione: li impugnavamo perché avevamo bisogno di qualcosa a cui aggrapparci, qualcosa che ci desse un obiettivo. Qualunque luogo con uno strumento musicale andava benissimo per noi.

Il primo pezzo di Lou Reed che hai ascoltato era Heroin, e hai detto che ti è sembrata subito perfetta per l’idea di musica che stavi elaborando. Che significa?

Volevo liberarmi dell’influenza di La Monte. Quando Lou mi ha suonato il pezzo ha detto: «Non mi lasciano registrare queste canzoni», la cosa mi ha fatto incazzare molto. Gli ho detto: «Allora facciamolo da soli». Era molto colpito, non pensava che ci saremmo riusciti. «Tiriamo su una band e suoniamo queste canzoni», è andata proprio così.

Dopo alcuni mesi di prove le cose erano già cambiate. In un anno abbiamo scritto tutto il materiale del disco. Non abbiamo più passato così tanto tempo su del materiale: siamo diventati una road band, e le cose per una road band sono un po’ diverse. Quando suoni brani come Black Angel’s la gente ti guarda con la bocca spalancata, e questa era esattamente la reazione che volevamo suscitare. Ero convinto potessimo unire il rock con l’avanguardia, e Lou era d’accordo con me. All’inizio ero solo arrabbiato con l’etichetta… ma tutti i giovani artisti non vogliono altro che non sia arrabbiarsi con qualche discografico.

Hai sempre sperimentato molto: hai addirittura montato delle corde da chitarra sulla tua viola. Cosa ti piaceva di quel suono?

Era abrasivo: avevamo dei pickup di bassa qualità, molto rumorosi. Però stava bene con chitarra e basso.

Cosa ti piaceva della viola? Perchè hai iniziato proprio da quello strumento?

Ero l’ultimo arrivato nell’orchestra scolastica. Tutti gli altri strumenti erano già scelti, quindi ho preso la viola. Con il tempo ho capito che le composizioni per viola non sono neanche lontanamente paragonabili a quelle disponibili per violino… è stata una vera delusione, mi sono ritrovato a suonare sulla viola materiale scritto per un altro strumento.

Uno dei brani più belli dell’album, per un violista, è The Black Angel’s Death Song. Com’è nato ?

Da alcuni esperimenti con la drone music.

Tu e Lou lavoravate spesso con questo tipo di musica?

No, i pezzi erano già pronti, io inserivo quei suoni in un secondo momento. Per fortuna Lou scriveva quasi sempre nelle tonalità di Re e Sol, una bella comodità per un violista.

Un altro brano affascinante è European Son: c’è anche un rumore di vetri rotti.

Si, l’idea è nata proprio durante le registrazioni. C’erano queste lastre di stagno, suonavano proprio come dei vetri. Per fortuna ha funzionato.

Com’erano i vostri concerti all’epoca?

Caotici, sempre diversi. Chiudevame le serate con European Son, poggiavamo gli strumenti e andavamo a fare casino dietro la batteria. A San Francisco, una volta, mentre Lou faceva dei feedback con la chitarra, ho fatto volare un piatto via dall’asta. L’ha colpito in testa, sanguinava molto.

Bill Graham (il proprietario del locale), ci aveva già fatto incazzare tutti, aveva buttato Sterling fuori dal club. Stavamo sistemando il palco e siamo usciti a bere un caffè, Sterling è rimasto solo nella sala. Bill l’ha incontrato e gli ha detto: «Di chi diavolo è tutta quella roba?». Lui gli ha risposto che era nostra. «Beh, spostala subito!». È tornato un’ora dopo e l’ha cacciato: «Non hai ancora spostato quella merda? Vattene e non tornare». Gli abbiamo spiegato che Sterling era parte della band, ma mancava poco al concerto e ci ha fatto salire sul palco lo stesso. Alla fine, quando ha visto Lou pieno di sangue, aveva un’espressione terrorizzata. Forse pensava all’assicurazione.

Era sempre così caotico?

Si, non ci piaceva discutere di cosa fare. Era tutto assurdo, la peggiore band del mondo.

Nel box set uscito cinque anni fa ci sono delle fotografie di un vostro concerto alla New York Society for Clinical Psichiatry. Cosa pensavano della vostra musica?

Ci guardavano sconvolti, non credo abbiano apprezzato molto. Ci hanno detto che avevamo tutti bisogno di aiuto, e devo dire che eravamo assolutamente d’accordo. Dateci pillole, pillole e altre pillole e staremo benone.

Eravate delusi dall’iniziale flop del disco?

No, era una cosa a cui ero abituato grazie alla musica d’avanguardia. Non ci aspettavamo orde di fan, anzi. Ero pronto alla battaglia. Noi avevamo solo una cosa da dire: «Non siamo qui per fare gli stronzi. Ma l’avete mai sentito un pezzo che parla di queste cose?» Il progetto aveva un senso, non abbiamo mai accettato il trattamento che ci riservavano all’inizio.

Il vostro secondo album, White Light / White Heat era ancora più sperimentale del primo

Si, stavamo diventando una road band. Tutto il primo album era stato provato e riprovato, mentre White Light / White Heat è nato praticamente in studio. Prendi Lady Godiva’s Operation: Tom Wilson (il produttore) ha fatto un lavoro pazzesco, soprattutto considerando il materiale che avevamo registrato. Avevamo un’idea piuttosto rozza dei brani, in tour non riuscivamo mai a prenderci del tempo. Sono tutti brani improvvisati: lo facevamo spesso, anche per ore.

Pensi che le improvvisazioni siano il meglio dei Velvet Underground?

A volte sì, lo penso. Ho ascoltato alcuni bootleg… ci sono improvvisazioni con dei passaggi interessanti. Non eravamo tutti ubriachi e distratti, ci provavamo sul serio. A volte senza sosta.

Com’era andare in tour con Nico?

Oh, speciale. Aveva un modo tutto suo di fare le cose: arrivava quando voleva e se ne andava quando voleva (risate). Gli unici a presentarsi sempre al completo erano i ragazzi della Frank Zappa band, il manager voleva che sfruttassero al massimo Andy Warhol. Si assicurava sempre di farsi notare quando c’erano quelli della TV.

Non sei tipo che si guarda molto indietro. Perché hai deciso di festeggiare il 50esimo anniversario del disco?

Non c’era modo di evitarlo. Il concerto di Parigi mi sembrava un bel modo. Anche la mostra che hanno preparato… era molto bella, più di tante altre che ho visto. C’erano cose che non ricordavo esistessero, è stato intrigante.

Cosa ti ha colpito di più?

Alcuni video. Abbiamo invitato Jonas Mekas e altra gente di New York: ci sono riprese di Lou, mie, di Sterling, di Moe… un sacco di materiale: foto, video, testi, cose assolutamente inedite. Credo sia la migliore mostra mai fatta sui Velvet Underground. C’è tutto, dalla rivoluzione culturale al cinema. Non sono sicuro di poterla portare con me agli altri concerti, speriamo di si.

Hai rivisto alcuni arrangiamenti per il concerto di Parigi, è stato difficile?

Beh, diciamo che ho chiamato un po’ di pazzi a suonare con me. Heroin è stata davvero un’impresa, ma ce l’abbiamo fatta. Non so se sono andato troppo oltre: chi va a un concerto del genere si aspetta una riproduzione fedele dell’album…

Beh, i Velvet Underground hanno sempre sperimentato

Si, ma sono combattuto: vorrei sperimentare ma anche rendere felici le persone che vengono a sentirci. Certo, potrei fare cose nuove per sempre, all’infinito.

Hai lavorato a lungo al concerto di Parigi, hai trovato qualcosa di nuovo nelle canzoni?

È stato grandioso suonare con Pete Doherty, è riuscito a far rinascere il caos di quella musica. È stato come un viaggio nel tempo, la gente inciampava sul palco. Davvero un grande concerto, ci siamo divertiti molto.

Il concerto di Parigi ti ha ricordato quelli con i Velvet?

Si, ma suonava meglio. C’era tutta l’energia dei vecchi tempi: ci siamo davvero lasciati andare.