Klaus Voormann non sapeva quel che avrebbe trovato agli EMI Studios (il vecchio nome di Abbey Road) in quella giornata di fine maggio 1970. L’unica cosa che sapeva il bassista, artista e amico di George Harrison era che il Beatle stava lavorando a un nuovo progetto e che alla batteria ci sarebbe stato Ringo Starr. Prima che potesse rendersene conto, Voormann si è ritrovato a suonare una manciata di inediti di Harrison, 15 in tutto tra cui What Is Life, Awaiting on You All e My Sweet Lord. «Non sapevo quante canzoni avesse», racconta ancora oggi meravigliato. «Era straordinario. Si improvvisava cercando di seguire quello che suonava lui».

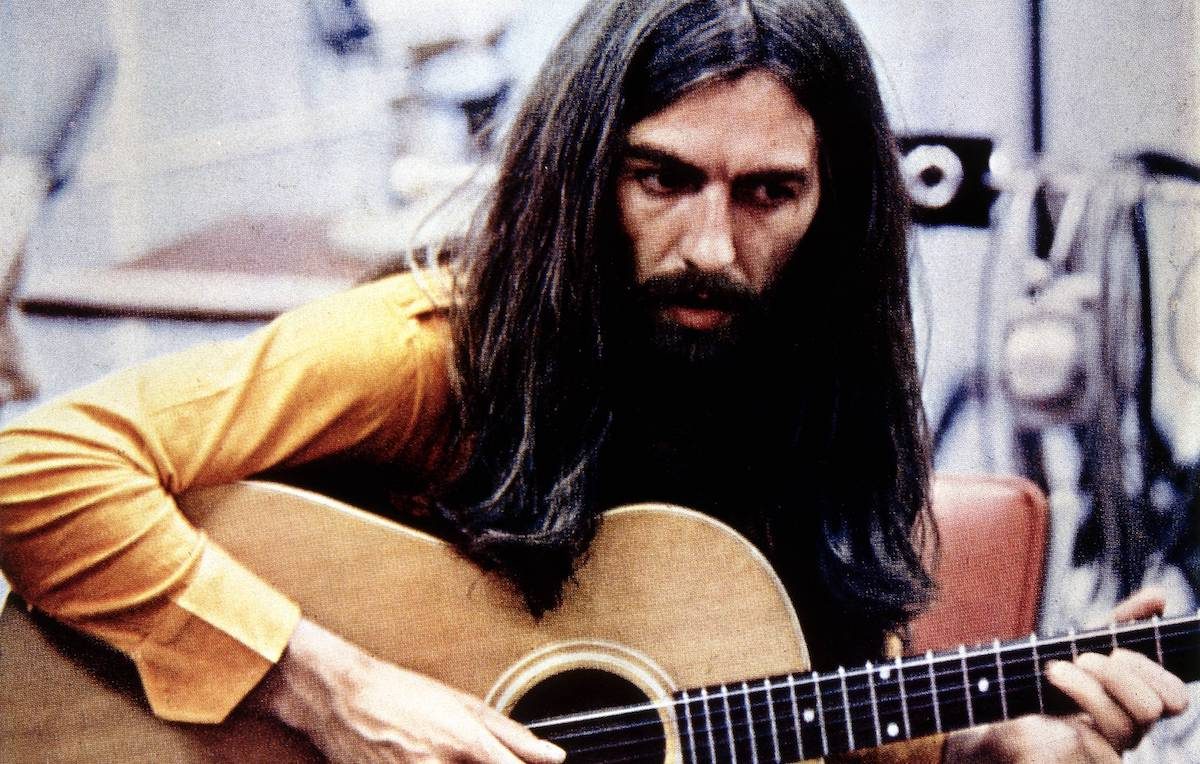

Quelle session erano l’inizio di quello che sarebbe diventato All Things Must Pass, il monumentale triplo album che ha istantaneamente trasformato Harrison in un artista solista pochi mesi dopo la fine dei Beatles. La combinazione tra la sua scrittura e l’approccio esagerato alla produzione di Phil Spector ha dato vita a un disco austero e imponente, ma allo stesso tempo eccezionalmente melodico (il titolo, e persino la copertina con Harrison seduto nel giardino di casa sua a Friar Park, circondato da quattro gnomi, poteva essere interpretato come un commento sulla fine dei Beatles). Da quando è arrivata l’era del CD, il disco è stato rimasterizzato e ripubblicato diverse volte. Nell’edizione speciale del 2000, per il trentesimo anniversario, era incluso anche un rifacimento di My Sweet Lord, la sua maggiore hit solista.

Per il cinquantesimo anniversario – che è caduto nel novembre 2020 – All Things Must Pass sta per essere riedito nella versione più ricca di sempre. Oltre a un remix, la 50th Anniversary Edition (in uscita il 6 agosto) includerà ben tre dischi di materiale inedito. Il primo include le 15 canzoni suonate da Starr e Voormann quel giorno di maggio; il secondo le demo del solo Harrison di altri 15 brani, tra cui versioni acustiche di Wah-Wah (il suo commento amaro agli incontri dei Beatles) e Beware of Darkness. Il terzo, che Dhani, figlio di Harrison e produttore del progetto, definisce «il party disc», contiene versioni alternative, jam inedite e chiacchiere in studio che coinvolgono il chitarrista e moltissimi musicisti che hanno contribuito alle registrazioni: Peter Frampton, Billy Preston, Dave Mason, Eric Clapton e gli altri Dominos.

Altrettanto affascinante è il remix del disco vero e proprio, fatto per rendere più nitidi gli arrangiamenti densi e pieni di eco di Spector e rispettare la richiesta fatta da Harrison prima di morire nel 2001. «Odiava quel riverbero», spiega Dhani. «Me l’ha detto un milione di volte: “Dio, quel riverbero!”». Voormann ricorda commenti simili a proposito dell’eccesso di sovraincisioni: «Mi diceva che era troppo», racconta.

Il lavoro è curato dall’ingegnere del suono Paul Hicks, che di recente ha lavorato a un box set di John Lennon e alla versione estesa di Goats Head Soup degli Stones. L’audio dei nastri di All Things è stato migliorato grazie a una nuova tecnica ad alta risoluzione che sfrutta una tecnologia inesistente all’epoca delle precedenti ristampe. «Si chiama ultra-remastering e serve a ottenere il massimo dalla separazione dei suoni», dice Dhani. «Si ottengono più frequenze basse e una nitidezza maggiore».

Il processo ha richiesto parecchio lavoro e svariati tentativi. All’inizio, dice Hicks, «c’erano troppi bassi». Insieme a Dhani Harrison, l’ingegnere del suono ha scoperto che eliminare il riverbero, come chiedeva George, era più semplice a dirsi che a farsi. «In alcune canzoni, come Wah-Wah, la voce è dentro il riverbero», spiega Dani. «Togliendo del tutto il riverbero, non sembrava neanche più un disco. Va ridotto un po’, nei limiti del buon gusto». In Apple Scruffs, il tributo acustico e dylaniano alle fan dei Beatles, «se togli il delay diventa una demo», spiega Hicks. Il mix originale di quel pezzo, così come lo slap echo di Hear Me Lord, sono stati conservati.

Dopo una serie di tentativi, il team ha trovato l’equilibrio giusto: nella nuova versione la voce di Harrison è più evidente e i singoli strumenti si distinguono più facilmente. «Volevamo essere rispettosi dell’originale», dice Hicks. «Io e Dhani odiamo l’espressione “de-spectorizzare il disco”. Non era questo l’obiettivo del progetto».

Oltre alla celebrazione del 50esimo anniversario dell’album, uno degli obiettivi che si è posto Dhani Harrison è rendere il suono maggiormente adatto all’orecchio delle nuove generazioni. «Non vogliamo reinventare la ruota», dice, «ma questi mix devono reggere il confronto con la musica contemporanea e adattarsi all’ascolto in cuffia. Inseriti in una playlist, gli originali sembrano inconsistenti. Questi mix daranno al disco più longevità, lo porteranno alle nuove generazioni. Ora sarà più semplice ascoltarlo, è come se fosse stato registrato ieri».

In questo caso, ovviamente, “ieri” vuole dire 51 anni fa, quando George Harrison era pronto per il suo debutto solista ufficiale (dopo la colonna sonora Wonderwall Music e gli esperimenti sintetici di Electronic Sound). «Nella sua testa il disco era finito prima di coinvolgere Phil Spector», dice Dhani, che è nato otto anni dopo quelle incisioni. «Ci aveva pensato per tanto tempo, aveva portato pazienza nei Beatles e anche dopo. Quando è arrivato il momento di passare all’azione, sapeva esattamente quello che stava facendo. Non voleva spiegare a un produttore come fare il suo lavoro. Era pronto».

Nonostante Spector fosse conosciuto per la personalità volubile, Harrison aveva approvato il suo lavoro su Let It Be e l’aveva perciò ingaggiato per supervisionare il suo disco. Aveva il materiale e i musicisti, ma si era preparato anche in altri modi. Come ricorda Voormann, Harrison accendeva delle candele e costruiva un piccolo altare così che lo studio fosse accogliente per tutte le persone coinvolte. Gli Hare Krishna, tra cui lo stesso Harrison, visitavano lo studio, portavano cibo vegetariano e montavano le tende nel giardino della tenuta di Friar Park, poco fuori Londra.

Quando Spector è arrivato da Los Angeles, il lavoro si è fatto più intenso. Il produttore aveva le sue richieste, come racconta il fonico John Leckie, all’epoca ventenne e addetto ai nastri. «Ricordo che le luci erano basse, il volume alto e l’aria condizionata a palla». Spector, infatti, voleva che l’ambiente fosse il più freddo possibile.

Clapton ha raccontato che durante le session aveva l’impressione che «in studio ci fossero centinaia di musicisti, tutti impegnati a suonare in modo forsennato». Dietro alla follia di Spector, però, c’era un metodo. «Niente drink, droga o pistole», dice Leckie. «Phil diceva a tutti cosa suonare e gestiva quello che stava succedendo. Fermava i musicisti e chiedeva come mai avevano cambiato una parte. Lo rispettavano tutti e George aveva sempre l’ultima parola». Come dice Voormann, «tutti dicono che Phil fosse un pazzo, ma non lo era affatto. Lavorare con lui era semplice. Ascoltava con attenzione quello che suonavano tutti. Ogni volta che suonavo qualcosa, gli chiedevo se andasse bene e rispondeva: “Sì, tu sei a posto, sei a posto”».

I musicisti ruotavano regolarmente: a volte Voormann si ritrovava a suonare con il batterista Jim Gordon, altre con Starr, altre ancora con Preston e il tastierista degli Spooky Tooth, Gary Wright. «Di solito prima di entrare in studio si fanno delle prove», racconta, «ma non le si faceva mai. La maggior parte di noi non aveva mai ascoltato i pezzi prima di registrarli. Ovviamente, questo metodo richiedeva un sacco di ore in studio».

Voormann dice anche che all’inizio delle session Harrison aveva delle perplessità sul metodo di Spector. «Quando abbiamo fatto Wah-Wah, uno dei primi pezzi registrati, ero sconvolto», spiega. «Pensavo: Phil ha fatto un lavoro incredibile, da un lato suona trasparente come vetro, dall’altro sembra davvero intenso. A George però non piaceva. Non era quella la direzione che voleva per il suo disco. Poi però ha cambiato idea».

Per Harrison, che all’epoca stava (figurativamente e letteralmente) cercando la sua voce, quel processo è stato utile per trovare sicurezza, soprattutto dopo anni in cui i Beatles rifiutavano parte dei suoi contributi. «Fare quel disco è stata una bella esperienza, prima ero musicalmente paranoico», ha detto nel 1976. «Ricordo che c’erano tante persone in studio e pensavo: Dio, queste canzoni sono così intense! Gliele facevo sentire e tutti mi dicevano che erano grandiose. Chiedevo di continuo se lo pensassero davvero, poi ho capito che andavano bene».

«Dalle registrazioni sembra che George fosse di ottimo umore e che quell’esperienza sia stata molto divertente», dice Hicks dei nastri che ha ascoltato. «Sappiamo tutti che aveva quelle canzoni da un po’, stava cercando di farle ascoltare. Farle uscire dev’essere stato un enorme sollievo per lui».

Voormann ricorda un altro momento, probabilmente meno degno di celebrazioni, che ha a che fare con «un matto vestito di bianco» apparso all’improvviso negli uffici della EMI. «Era convinto di essere Elvis, di essere Krishna, era un folle. Noi non sapevamo chi fosse e cosa ci facesse lì. Eravamo anche un po’ spaventati. Era come dopo l’omicidio di John, c’era gente matta ovunque». È stato Mal Evans, amico fidato dei Beatles, a sbatterlo fuori.

Mentre le session si trascinavano per mesi, e Harrison si fissava su infinite sovraincisioni di chitarra e voce, Spector ha iniziato ad annoiarsi e intristirsi, fino ad arrivare a esagerare con l’alcol. A un certo punto è caduto e Voormann ricorda di averlo visto tornare col gesso al braccio. «Sembrava un uomo gigantesco dentro un corpo piccolo e fragile», dirà più avanti Harrison. «Ho riso molto con Phil, abbiamo passato bei momenti. Ma anche molto brutti. La maggior parte delle cose che ho fatto con lui le ho gestite per l’80% da solo. Il resto del tempo lo portavo in ospedale o lo tiravo fuori da lì. Si è rotto il braccio e ha avuto altri problemi».

L’abbandono di Spector ha rappresentato uno strano finale per il progetto. «Non sarebbe riuscito a restare per tutta la produzione, con Phil Spector non funzionava così», dice Voormann. «In un certo senso è un peccato, perché il tocco che aveva messo sulle prime take era fantastico».

La grandezza di quello che aveva registrato Harrison è emersa chiaramente 45 anni dopo, quando Dhani e Hicks hanno iniziato a studiare 18 bobine per una retrospettiva. Spesso mancavano i riferimenti completi ai musicisti coinvolti. («Nessuno pensa che 50 anni dopo qualcuno cercherà di decifrare la tua grafia», scherza Leckie, che scriveva su quei nastri con pennarelli colorati).

C’erano ore e ore di jam registrate dopo che Spector andava a casa a dormire. Una porzione di questi nastri costituisce Apple Jam, il titolo del terzo LP all’epoca. Alcuni brani scartati, come Mother Divine o la ruvida ed elettrica Nowhere to Go, girano su bootleg da tempo. Questa volta, però, sono inseriti in versioni eccellenti. Un altro inedito risale al primo giorno di incisioni con Starr e Voormann. Si tratta di Going Down to Golders Green, una sorta di tributo all’era rockabilly di Elvis. «C’era tutto quello che gli passava per la testa, era quasi logorroico», dice Dhani di quella montagna di canzoni.

Quando è arrivato il momento di scegliere tra take alternative, Dhani dice di aver preferito quelle che più si distanziano dalle versioni note. «Non volevo fare come in tutti gli altri box set, dove ci sono otto versioni di un pezzo e altre otto di un altro», dice. «Abbiamo mantenuto il ritmo del disco originale». Grazie a questa scelta, il box contiene una versione «downtempo, con un’atmosfera completamente diversa» di Isn’t It a Pity, con al pianoforte Nicky Hopkins, o la take 36 di Run of the Mill, con due chitarre gemelle. «Suonano come quelle di Jessica degli Allman Brothers», dice Dhani. «Le chiamiamo guitarmonies». La ristampa del disco contiene anche una versione scherzosa ma chiassosa di Get Back cantata da un Harrison particolarmente rilassato.

Dhani Harrison dice che a prescindere dalla morte del produttore – avvenuta lo scorso dicembre per complicazioni dovute al Covid – il progetto non richiedeva l’approvazione di Spector. «Assolutamente no», dice, «non gliel’abbiamo chiesto». Harrison e Hicks hanno mixato tantissime tracce, ben 110, ed è possibile che alla ristampa seguano altre uscite. L’importante, dice, è che siano di qualità. «Non lascerò che succeda niente di male alla musica di mio padre», dice. «Sarò il guardiano della sua musica e voglio assicurarmi che escano prodotti di altissima qualità. Non raschierò mai il fondo del barile. È una promessa che ho fatto a me stesso dopo la sua morte».

Per Dhani Harrison, il modo migliore per capire se il nuovo album funziona è il “sob test”. La prima volta che ha ascoltato il remix del brano d’apertura, I’d Have You Anytime, ha perso il controllo. «Mi sono messo a piangere», dice. «Anche a mia madre è successa la stessa cosa. È così che abbiamo capito che andava bene. Ho ascoltato tantissime volte la musica di mio padre, mi succede per ragioni di lavoro e non posso certo piangere tutte le volte. Questa volta, però, non ce l’ho fatta a trattenermi. È stato emozionante».

Parlando del progetto, però, Dhani ricorda anche momenti più leggeri. La ristampa di All Things Must Pass include un quaderno di appunti di 96 pagine (con foto, stralci di diario e altro ancora), così come delle repliche in miniatura di Harrison e delle creature che lo circondano nella copertina del disco. «Abbiamo ricreato gli gnomi», dice con orgoglio Dhani. «È fantastico».

Questo articolo è stato tradotto da Rolling Stone US.