«Non posso considerarmi una grande», mi dice sospirando Maria Monti. Lo dice lei che è stata artista visionaria (fondamentali i suoi Recital e Il bestiario), compagna artistica e sentimentale di Giorgio Gaber (i due portarono nei teatri lo spettacolo Il Giorgio e la Maria), cantautrice politica (4 canzoni della Resistenza Spagnola, Le canzoni del no, Canti comunisti italiani, Maria Monti e i contrautori). E mettiamoci pure onomaturga visto che la parola cantautrice, anzi cantautore nel caso specifico, è una sua invenzione.

Nata a Milano nel giugno del ’35, 89 anni fa, Maria Monti è ed è stata un caso atipico per la musica italiana. E lei è la prima a saperlo, anche se lo dice con un filo di voce e un’umiltà incomparabile. La incontro a Casa Verdi, la casa di riposo per musicisti pensata da Giuseppe Verdi e inaugurata nel 1899, in un pomeriggio di pioggia. Mentre salgo le scale dello stabile una soprano si allena al piano inferiore mentre al piano superiore c’è una grande sala in cui si sta tenendo una lezione sul clarinetto. C’è molta vita per essere un luogo in cui eventualmente la fine entra ed esce con una certa costanza.

«Puntualmente ci ritroviamo nella sala dove c’è un grande pianoforte a mezza coda», mi racconta la signora Monti quando le chiedo informazioni sul luogo. «Qui c’è un pianista bravissimo, il maestro Raimondo Campisi, a cui spesso chiedo di suonarmi Rhapsody in Blue di George Gershwin. Mentre lui suona noi cantiamo. Li chiamano “laboratori di canto”. Sa, qui ci sono ex soprani, tenori, baritoni, gente che è stata grande nel proprio genere, ai loro tempi». Ma lei no, lei non si considera alla pari: «Sono contenta della mia carriera, ho cantato tanti generi diversi, ma non sono una grande, avrei dovuto studiare di più la tecnica e l’impostazione della voce. Sono una che ha sempre cantato con la voce naturale».

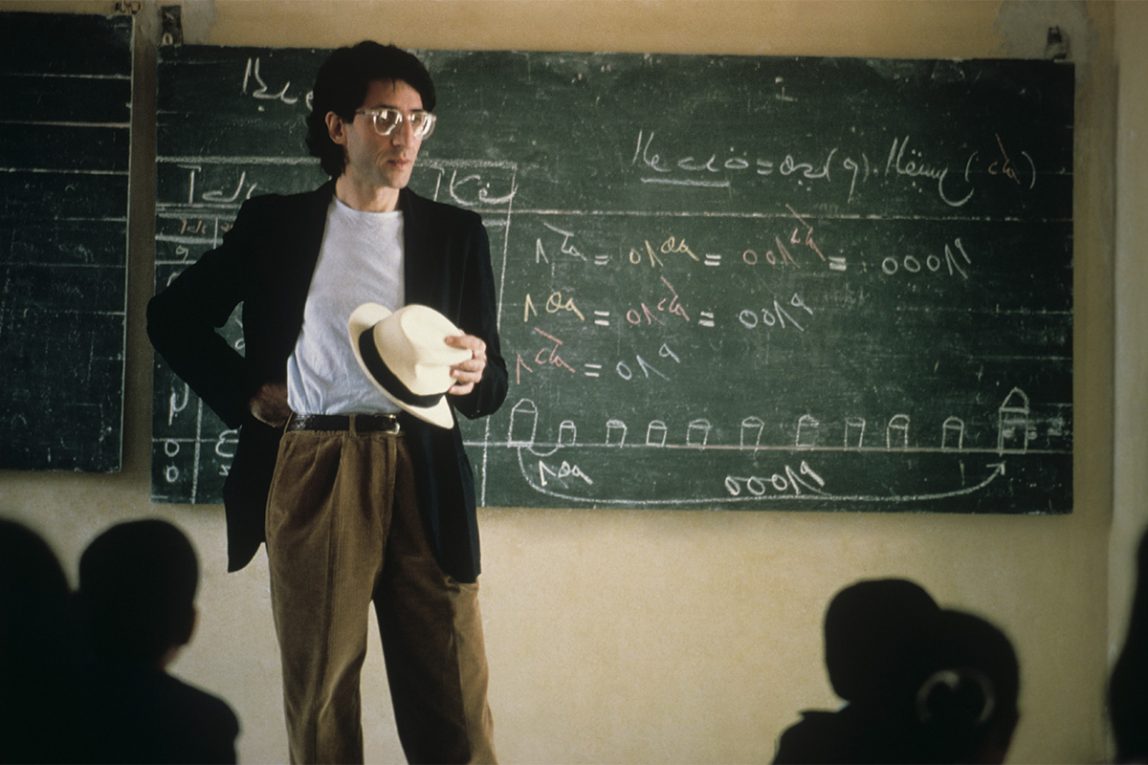

Foto: Wikipedia

Per tutta la nostra chiacchierata, lenta e calma come l’età richiede, ogni volta che cito una canzone, la signora Monti la intona. La voce decisa e beffarda che la contraddistingue sul nastro ora ha lasciato spazio a una sottile voce di bimba, come se il cerchio della vita si fosse rivolto anche alle sue corde vocali: «Ho maturato l’idea di fare la cantante verso i 10 anni, prima ero più attratta da cose spettacolari come la danza». E così si lascia andare ai ricordi più semplici, quelli dell’infanzia. Prima Firenze («ci trasferimmo per il lavoro di mio padre, abitavamo vicino a dei giardini dove i miei mi portavano a correre») e poi, dopo la scomparsa del padre, prima Cassano d’Adda («avevamo una bella cascina, un bel giardino, le galline») e infine il ritorno a Milano («ho fatto le scuole, è la mia città, so anche il dialetto»). La scomparsa del padre, quando aveva 6 anni e mezzo, la segnerà per sempre: «Forse ancora oggi mi manca l’esser cresciuta senza un papà. Ho ancora un suo ritratto in camera. Ricordo che quando è scomparso ero piccolina, facevo le elementari, non capivo l’importanza della morte. Al funerale c’era la banda – era un militare – e la mia tata mi chiese se ero triste. Risposi: “No, tanto stasera torna a casa”».

Nella prima metà degli anni ’50, meno che ventenne, inizia a esibirsi nei cabaret: «Ho cominciato a cantare al Santa Tecla a Milano, in un cesso. Perché in un cesso? Era vicino all’orchestrina e per chi suonava era davvero a un passo. Mi vergognavo a farmi vedere. Era la prima volta. Poi ho preso coraggio e ho iniziato a fare la canterina».

Incide così due 45 giri per la Carisch, ma il salto arriva con la firma per la RCA e la pubblicazione nel 1960 di Recital, il suo primo (concept) album, una raccolta di canzoncine, come le chiama lei stessa nei vari intermezzi parlati del disco in cui racconta e spiega i brani. Sul retro della copertina Ennio Melis, il discografico che l’ha voluta in RCA, spiega il perché della scelta: «Generalmente [l’artista] viene somministrato a piccole dosi, un “quarantacinque” dietro l’altro per arrivare poi, dopo molto tempo, all’extended play e al “trenta centimetri”. In genere gli artisti non hanno molto da dire al pubblico e quel poco è bene distribuirlo con saggia parsimonia. Per Maria Monti si è dovuta fare un’eccezione. Maria è un’artista dalle molte sfaccettature. Per esprimersi compiutamente ha bisogno di intrattenersi con voi. Occorre darle un po’ di tempo, di seguirla. Gli argomenti che sceglie sono spigolosi, a volte scabrosi». E ancora: «È una versione estremamente attendibile – a volte divertente, a volte patetica, ma sempre sorretta da un sottile, quasi surreale umorismo – della donna moderna».

Se l’umorismo è rimasto sempre parte della sua carriera, il concetto di donna moderna legato a quei giorni le risuona? «Mi sentivo un po’ moderna, più che altro nuova rispetto a ciò che mi precedeva. Ho iniziato dal cabaret, poi il teatro-canzone è arrivato pian piano, strada facendo. E per farlo ho iniziato dall’autocritica, partendo da Zitella cha cha cha dove elencavo gli uomini che non mi erano piaciuti abbastanza per averci una vera storia.». E così la intona.

Tra gli amori un posto d’onore è quello dedicato a Giorgio Gaber, con cui Maria Monti ha una frequentazione di un paio d’anni che porta a uno spettacolo congiunto, Il Giorgio e la Maria, nonché a una collaborazione autrice-compositore per il già citato Recital. «Giorgio me lo ricordo bene perché è stato un grande amore. Era tutto bello tra noi, ci amavamo molto. È finita perché io ero poco più grande e non andavo d’accordo con mia madre. Sarei stata contenta se lui mi avesse aiutato a mollare mia madre e ci fossimo sposati. Non è successo e ho dovuto lasciarlo. Era troppo giovane per me». E conclude in un sospiro: «Doveva finire con Ombretta Colli. Se la meritava».

I due assieme partecipano al Festival di Sanremo nel 1961 con Benzina e cerini, un modernissimo brano cantautorale scritto da Enzo Jannacci («che bravo!», esclama appena ne sente il nome), ma finiscono ultimi. Ma anche nei teatri la coppia, nonostante l’altissima qualità della proposta, non riesce a fare numeri: «Non veniva nessuno, avevamo spesso i teatri vuoti. Mi sa che io e Giorgio eravamo gente da teatri vuoti». Non posso quindi che chiederle se non sente di essere stata, nella sua carriera, ingiustamente sottovalutata: «Sono orgogliosa soprattutto di certe canzoni che sono state bocciate dalle radio di allora. Penso a La nebbia o La mosca, sempre di Recital. Brani con un bellissimo arrangiamento. La prima musicata da Gaber, la seconda da Gino Paoli».

Dopo Recital e una serie di 45 giri (tra cui La Balilla, brano in dialetto milanese eseguito con Gaber), la scelta probabilmente impopolare per radio e televisione di virare sulla canzone politica e popolare. Sono i tempi de I Dischi del Sole, del Nuovo Canzoniere Italiano, dei contrautori. Così Maria pubblica una serie di uscite politicizzate: 4 canzoni della Resistenza Spagnola (’63), La Balilla e tre canzoni popolari italiane (’63), Le canzoni del no (uscito nel ’64 e che verrà censurato e tolto dal commercio a causa dei brani Inno abissino e La marcia della pace), Canzoni popolari italiane (’65), Canti comunisti italiani (’65), fino a Maria Monti e i contrautori (’73), dove la cantante interpreta alcuni brani politici impegnati dei cosiddetti contrautori (come Il figlio del poliziotto di Paolo Pietrangeli e Giovanna Marini).

«Ero un periodo di canzoni impegnate», mi spiega prima di chiedermi con gli occhi piccoli: «Oggi gli artisti sono diventati qualunquisti, vero?». Mi spiace confermarglielo. Lei sospira. Cala un silenzio sentito.

Nel 1974 invece è il momento del suo capolavoro indiscusso, Il bestiario, un concept album (di nuovo) in cui la vena cantautorale si sposa con la ricerca sonora sperimentale di Alvin Curran («quanto vorrei rivederlo», mi confida), compositore e musicista americano trasferitosi a Roma e componente dell’ensemble Musica Elettronica Viva (MEV), nei quali figurava anche Ennio Morricone. Accanto a loro Luca Balbo e Tony Ackerman alle chitarre, Steve Lacy al sassofono soprano e Roberto Laneri al sassofono baritono, un all-star team di musicisti del mondo jazz e sperimentale. Un disco magnifico, in anticipo sui tempi e presto dimenticato dal mercato italiano, tanto che per trovare nuova vita bisognerà aspettare il 2012 quando l’etichetta americana Unseen World lo ristampa (seguita nel 2018 dall’italiana Holidays Records). «Ci sono cose attorno alla mia musica e ai miei dischi di cui so poco e nulla. Ma mi fa piacere che qualcuno possa sentire Il bestiario anche se non capisce la nostra lingua. Significa che va oltre».

Questa riscoperta tardiva non le fa avere dei rimpianti? «Forse potevo essere più famosa, ma mi piaceva prendermi delle pause, uscire di scena», spiega. «E quando mi fermavo me ne andavo in India e ci rimanevo sei mesi». E in India, più precisamente nella città sperimentale di Auroville basata sulla visione di Sri Aurobindo, che trova la sua pace: «Sono stata in India molte volte, ad Auroville. Era un luogo dove si stava così bene. Io faccio meditazione dal ’68, prima ancora del mio primo viaggio in India. Pratico meditazione trascendentale, due volte al giorno». Il motivo? «È molto utile per campare senza diventare matti».

Nel ’75 condivide con Francesco De Gregori, Lucio Dalla («un artista stupendo») e Antonello Venditti il disco dal vivo Bologna 2 settembre 1974 («fortemente voluto dalla RCA, per me un concerto come gli altri»), ancora un album nel ’77 e poi una lunga pausa fino al ’93 (anno del disco Oltre… Oltre…), interrotta solo dalla partecipazione in Alice dei Perigeo nell’81 insieme a Dalla, Rino Gaetano, Anna Oxa e Ivan Cattaneo e dall’attività live con Prima Materia, collettivo vocale di Roberto Lanieri («un progetto bellissimo, un insieme di voci che sembrano una sola»), e poi un ulteriore stop fino all’EP Sprazzi di pace del 2021, quello che sarà il suo ultimo lavoro in studio. Nel mezzo il cinema (Bernardo Bertolucci la vorrà in Novecento e il fratello Giuseppe Bertolucci in Strana la vita, Sergio Leone in Giù la testa) e la televisione: «Mi divertivo a fare quelle cose, sì, ma non era ciò che volevo. Ma si doveva pur campare, no?», dice ridendo.

Da una stanza vicina a quella della signora Monti qualcuno intona un canto partigiano, lei si unisce sussurrante. Poi parte Non ho l’età di Gigliola Cinquetti e lei ride, poi scherza: «Ma che canzone sta cantando a quest’età?». Prima di uscire le chiedo ancora se ascolta musica contemporanea. Alza le spalle, sconsolata, e ritorna sul tema dei “grandi”: «A me piacciono Dalla, Jannacci, Gaber. Morricone. Mina è una grande. Ornella Vanoni a suo modo una grande. Anche la Zanicchi ha avuto le sue grandezze, se escludiamo Berlusconi». Comunque, e sempre, schierata.

Lascio Casa Verdi che fuori ancora piove. Mi fermo alla tomba di Verdi e di sua moglie Giuseppina Strepponi situata nel giardino centrale dell’edificio mentre da dentro arriva soffuso il suono di un canto e di un pianoforte. È così lontano che non riesco ad afferrare le parole, così come Maria Monti nell’ultima ora assieme faticava a recuperare ricordi, nomi, date, ma ben scivolavano fuori dalle sue sottili labbra le melodie e i testi dei brani della sua vita. Non so ancora cosa voglia dire invecchiare, non so ancora cosa voglia dire dimenticare, ma la forza di questa musica che eterna risuona in noi mi ha consolato. Una lacrima viene sciacquata via dalla pioggia mentre attraverso Piazza Buonarroti e la statua dedicata a Giuseppe Verdi. Chissà se prima o poi a Maria Monti dedicheranno una piazza, o una via, nella sua Milano che ora dopo trent’anni romani ha finalmente ritrovato.