Nel marzo 2020, mentre New York andava dritta verso il lockdown, DMX partiva a bordo di un camper in direzione sud. Ed è lì, sulla strada, che ha passato buona parte dell’anno seguente. È stato quattro mesi in una fattoria fuori Nashville e poi a Los Angeles per celebrare la sua carriera su Verzuz e per registrare il disco destinato ad essere pubblicato postumo, Exodus.

Lui e Swizz Beatz ne parlavano da tempo. Assieme avevano creato tutta una serie di hit, ma quelle session a Los Angeles, racconta Swizz Beatz, sono state le più significative dai tempi di Flesh of My Flesh, Blood of My Blood del 1998. Lì, nello studio di Snoop Dogg a Inglewood e circondati dall’ondata di affetto creata da Versuz, hanno registrato le ultime canzoni del rapper.

Exodus è pieno di feat, più di qualunque altro disco di DMX. Ad eccezione del verso di Moneybagg Yo su Money Money Money, gli ospiti hanno contribuito prima della morte di DMX. Ci sono artisti contemporanei al rapper come Lox, Jay-Z, Lil Wayne, Snoop Dogg o Nas, ma anche emergenti come i tipi di Griselda, che da lui sono stati influenzati. Lo stile vocale distintivo di X è bilanciato dai ritornelli di Bono, Alicia Keys e Usher. E il suo figlio minore, da cui il disco prende nome, appare verso la fine per cantare col padre.

DMX era galvanizzato dall’album, eppure si sentiva stanco. Disse a Swizz che quello poteva essere il suo ultimo disco. Dopo la sua morte avvenuta il 9 aprile, Swizz ha completato l’album creando un lavoro coeso che fa onore alla storia del rapper. Ci ha raccontato il processo di produzione del disco in termini di sollievo emotivo.

Parlavi di quest’album dal 2019: com’è nata l’idea?

Se ne parlava da un po’, ma lui si è detto pronto a farlo solo dopo aver fatto Verzuz (nel luglio 2020, nda). Ha sentito l’amore della gente, ha capito che anche per i fan era il momento giusto. E così ha accettato tutti i featuring e altre cose che non aveva mai accettato prima.

X era stanco. Era sì eccitato mentre si lavorava, ma diceva anche: «Mi sa che questo sarà il mio ultimo disco». E io: «Dai, vediamo come va, decidiamolo dopo, non adesso». Cercavo di farlo concentrare sul presente al posto di fagli pensare a quello che non avrebbe fatto. Chiaro che sapeva cose che io non sapevo.

Era quindi un problema entrare nel mood giusto per fare musica?

Sì perché era stanco. Era andato a Nashville in cerca d’ispirazione, per scrivere. Mi ha chiamato: «Facciamolo adesso». Siamo partiti sull’onda di Verzuz. Ho mollato tutto per fare il disco con lui. C’era una tabella di marcia. Con lui c’era sempre una tabella di marcia. Era il capo di se stesso.

Era lui il capo progetto, glielo ripetevo in continuazione. «Ascolta, il disco è tuo, se non vuoi fare una cosa, non farla». Non gli ho mai detto che cosa fare, al contrario di chi per una vita ha cercato di farlo, e in modo aggressivo. Farlo sentire parte della cosa ha tirato fuori il meglio da lui. «So che cosa dicono gli altri, ma sono qui al tuo servizio», dicevo. Lui era il boss e questa cosa gli ha dato forza.

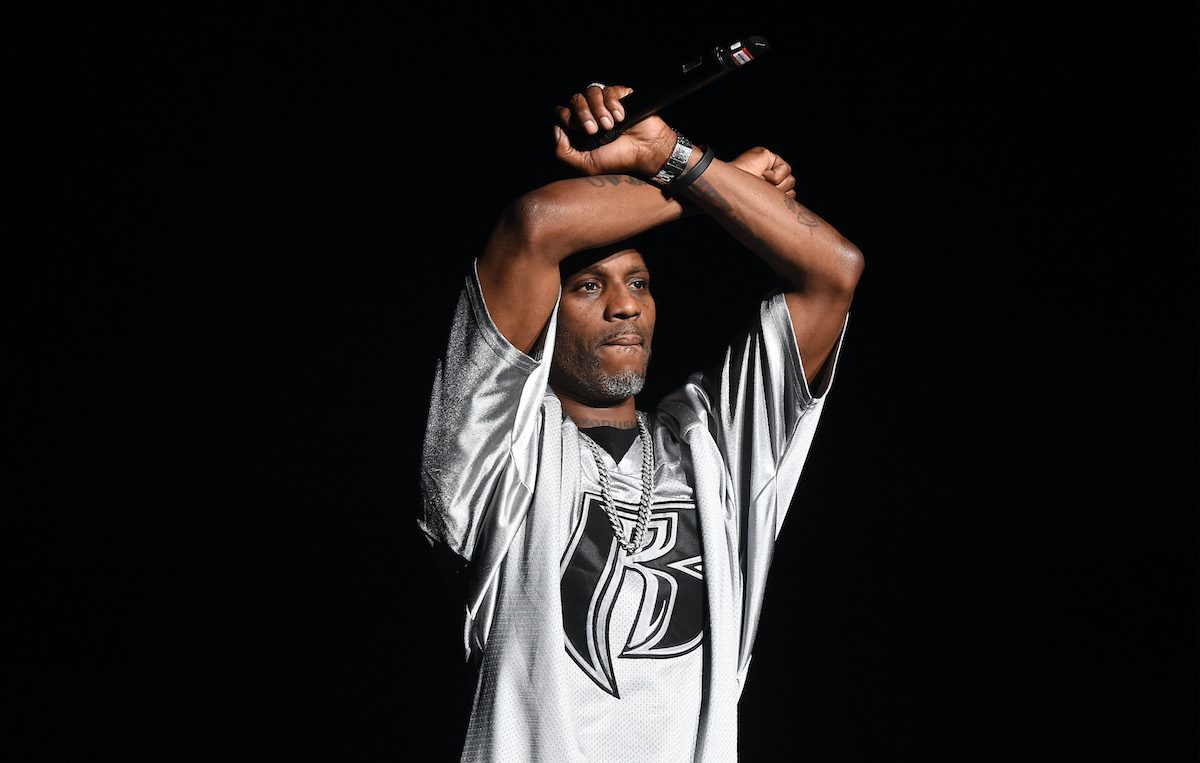

Swizz Beatz e DMX a New York nel 2016. Foto: Johnny Nunez/WireImage

Non è uno di quei rapper che riempie i dischi di feat. E con questo disco?

Era felicissimo, tipo quando è arrivato Usher. Mia moglie si è messa al piano e lui richiedeva i suoi vecchi pezzi preferiti. Era tornato fan. Snoop veniva e cucinava per noi. Bono ha disegnato per l’artwork e gli ha scritto una lettera in cui dice che è una meraviglia sentire la sua voce abbinata a quella di un’altra leggenda.

Si è goduto quel momento, lo aspettavano due mesi per rimettersi in forma, aveva guadagnato del peso nel processo di disintossicazione. Era pronto a togliersi quel peso di troppo e tornare. Aveva quel tipo di energia lì. La sua morte mi ha spiazzato perché era così concentrato sul progetto. Era felice. Voleva fare interviste. Sono contento che abbia portato a termine la sua missione.

Jay-Z sul disco è ovviamente uno dei momenti forti. Com’è andata?

Ci ha detto: «Non sono suo nemico, sono suo fratello e il pezzo è perfetto per il progetto. Datemi un giorno per pensarci e torno da voi». Tre giorni dopo ha dato l’ok. Era l’artista del calibro a cui miravamo.

Ci sono momenti o conversazioni di quel periodo che ricordi in modo particolare?

Tutto quanto. C’era vita, energia, felicità perché stavo facendo di nuovo la storia con mio fratello e lo vedevo sorridere, era contento. E nei giorni in cui non era felice perché era stanco o pensieroso gli dicevo: «Vai a casa». Zero pressioni. Non era lavoro, ma divertimento.

Alla cerimonia al Barclays Center in aprile hai parlato dell’importanza di fare testamento e della gente che si fa viva solo dopo la morte. Che cosa ti ha spinto a dirlo?

Era X che parlava attraverso di me, così mi sono sentito. Credo in quello che ho detto e l’ho detto in modo diretto. Possiamo dedicare un giorno interamente a lui? E invece c’era gente che pensava a se stessa, gente che faceva stupidate mentre lui stava in una bara. Non è giusto. Dov’era tutta quella gente prima? È stata questa falsità a spingermi a prendere la parola e dire di proteggersi in vista dei momenti in cui siamo vulnerabili.

Com’è stato lavorare all’album dopo la morte?

Come curare una mostra d’arte: editando, togliendo cose, aggiungendone, fino all’ultimo. Ho dovuto allontanarmi dal progetto per un po’, lasciare che altri proponessero l’ordine delle canzoni, per poi tornarci su.

Dev’essere stata emotivamente tosta.

Ora almeno posso sentire una canzone per intero senza scoppiare a piangere. Cerco di essere forte, ma sono a pezzi, distrutto, ferito. Ma sono andato fino in fondo per lui, per la sua famiglia, per la sua eredità.

Questo articolo è stato tradotto da Rolling Stone US.