Sappiamo tutto di Moby. O meglio, sappiamo tutto quello che ha voluto raccontarci nelle due recenti autobiografie e nel documentario Moby Doc di cui è co-autore. Sappiamo che dopo il successo di Play nel 1999, uno dei dischi di elettronica più famosi al mondo con oltre 12 milioni di copie vendute, si è lanciato nella vita edonistica da super rockstar con tutte le banalità del caso: tanta droga, tanto sesso, tantissimo alcol. Ha toccato il fondo e ha deciso di salvarsi, sbucando dall’altra parte del tunnel con una sola dipendenza rimasta, quella di dover creare incessantemente: musica, film (la sua casa di produzione televisiva Little Walnut ha appena annunciato una nuova pellicola), podcast, eventi intesi a promuovere la difesa dei diritti degli animali.

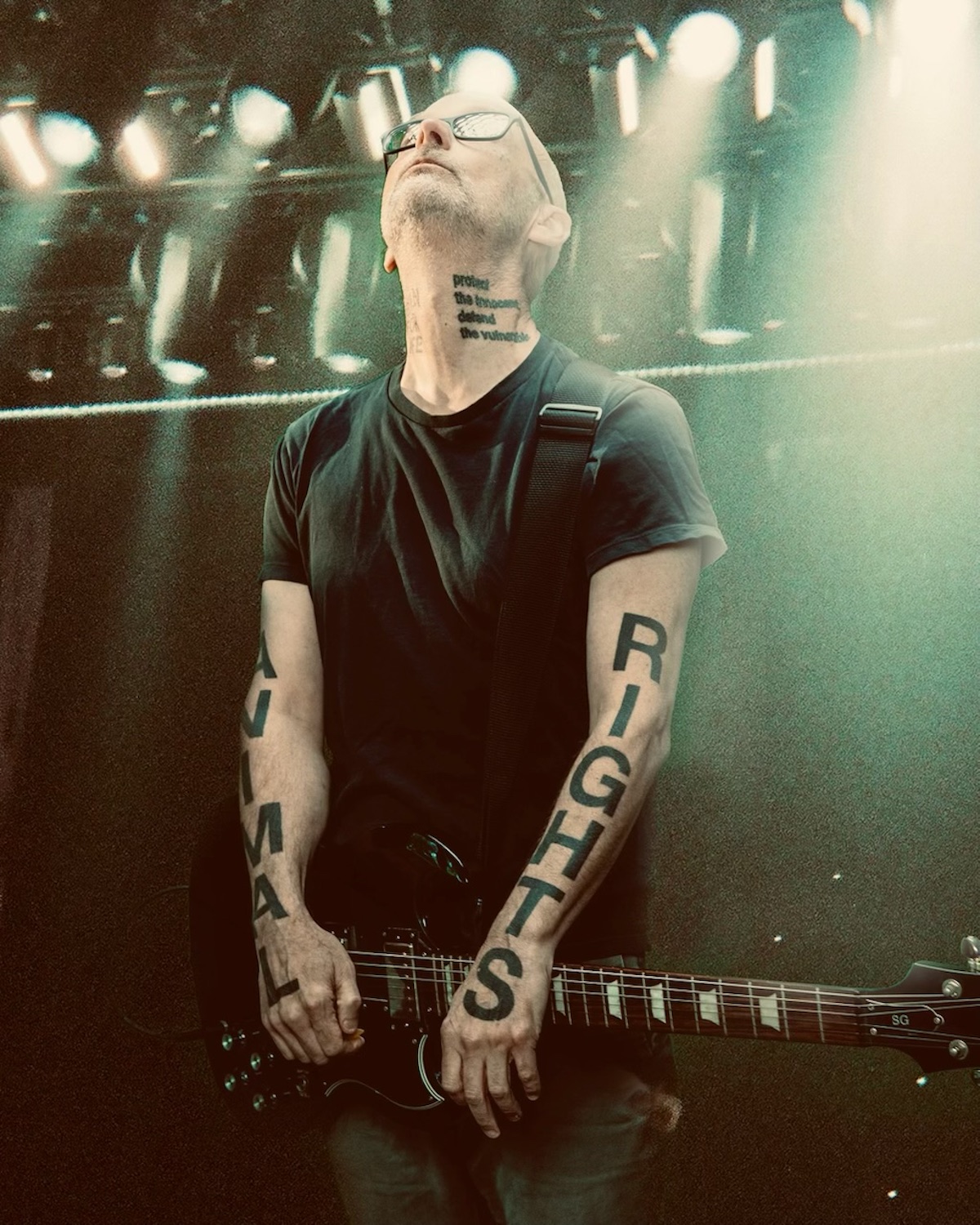

Insomma, il figlio della club culture newyorckese, il dj e musicista eclettico con un master in elettronica che ha fatto ballare intere generazioni si è stufato di andare alle feste. Piuttosto, preferisce farsi lunghe passeggiate. La sua casa, infatti, è posta di fronte a una delle entrate del maestoso Griffith Park di Los Angeles, nascosta tra il verde, al riparo dalla caotica Hollywood che resta dietro l’angolo, letteralmente. Moby, vero nome Richard Melville Hall, 58 anni, mi accoglie all’entrata e mi invita a seguirlo nell’ex garage ora convertito in studio di registrazione. La camicia a scacchi fino al polsi fa sì che riesca a vedere solamente una “L” e una “S” dei due smisurati tatuaggi: “animal” sul braccio destro e “rights” sul sinistro. Dal collo leggo invece a chiare lettere: “vegan for life” da un lato e “proteggi gli innocenti, difendi i vulnerabili” dall’altro.

Lo studio è uno spazio modesto, minimalista ma perfettamente equipaggiato; colpisce che non ci sia un cavo fuori posto. È qui dentro che Moby ha inciso il nuovo album Always Centered at Night, il suo 22esimo, realizzato con la collaborazione di 13 artisti per 13 pezzi originali. Concepito come un omaggio alla musica underground e alle etichette che più lo hanno influenzato nel corso degli anni, il lavoro è un collage di voci e atmosfere ispirate e disparate, legate solo dal tocco magico di Moby, dal soul di Lady Blackbird, soprannominata la Grace Jones del jazz, alla spoken word del poeta dub e attivista inglese Benjamin Zephaniah, recentemente scomparso. «Amo le belle voci. Da piccolo sognavo diventare un grande cantante ma, sebbene la mia voce non sia male, ho intuito presto di non averne i numeri. Così quando ho cominciato a fare dischi nel 1989 sapevo che se avessi voluto voci pazzesche, avrei dovuto imparare a lavorare con quelle degli altri».

Oltre ad avere collaborato con una miriade di artisti, da Ozzy Osbourne e David Bowie, a Britney Spears e Michael Jackson, dalla stessa intuizione nasce anche il masterpiece Play, in cui re-inventa vecchi pezzi gospel, lanciandoli in un futuro elettronico. Per celebrare i 25 anni dalla sua uscita, l’artista ha deciso di tornare sul palco dopo 10 anni: «Odio andare in tour. Lo faccio solo per generare denaro per le organizzazioni in difesa dei diritti degli animali a cui donerò ogni provente; a tour finito, avrò perso soldi».

Dal punto di vista prettamente musicale, si ha l’impressione che la creatività di Moby non conosca confini e l’eclettismo di un album ispirato come Always Centered at Night lo dimostra. «Viviamo in un mondo in cui a ogni cantante viene chiesto di diventare una pop star. Quando collaboro con un artista, parte del mio lavoro è riassicurarlo che si può anche scrivere una canzone non-pop: scrivi testi poetici, canta come ti senti, rendila interessante, strana, diversa».

Always Centered at Night: la notte è ancora il momento migliore per creare?

Non più. Ora sono vecchio, vado a letto alle 9 di sera e mi sveglio alle 5 di mattina. Il titolo è una bugia o meglio, è una frase pronunciata da una mia amica punk-rocker 40 anni fa e mi è rimasta impressa. Nasce dai tempi in cui avevo appena iniziato a fare il dj in questo minuscolo bar di New York chiamato The Beat, frequentato da degenerati, drogati, tipi strambi, senzatetto, graffitari. A serata finita, ce ne andavamo tutti in strada, generalmente molto ubriachi e fatti, e ci mettevamo a danzare ed è stato allora che la mia amica se ne è uscita con quella frase. La notte era la nostra Mecca, quando la gente normale andava a dormire e ci lasciava fare, come se avessimo un tacito accordo: se ci lasciate le 3 di notte, noi vi lasciamo in pace alle 8 di mattina.

Nonostante ciascuna delle nuove canzoni sia interpretata da un artista diverso, è un album coerente con una intro delicata come On Air cantata da Serpentwithfeet e un epilogo da crooner con Ache di José James…

Se pensiamo alla musica elettronica, c’è una solida tradizione nel lavorare con diversi cantanti all’interno di uno stesso album. Ricordi una band chiamata Heaven 17? Loro avevano un side project chiamato British Electric Foundation e lavoravano con diversi artisti, come ad esempio Tina Turner. Oppure pensa ai Massive Attack: la loro musica è speciale proprio perché ospitano più cantanti. I gruppi con un solo vocalist mi sembrano limitanti. Puoi nasconderti dietro una chitarra o una batteria o una tastiera, ma non puoi nasconderti dietro una voce. Almeno non in quest’album, non ho frapposto alcuna tecnologia tra voce e ascoltatore.

Il singolo Dark Days è potente. Su Instagram riveli di avere usato strumenti diciamo poco ortodossi: un barattolo di semi di quinoa e una pentola come percussioni…

C’è un album di David Byrne e Brian Eno che mi ha molto ispirato da giovane, s’intitola

My Life in the Bush of Ghosts, in cui i due percuotono pentole e padelle e registrano suoni strambi. Non mi capita spesso ma è bello sapere che si può fare. A volte non serve un grande studio di registrazione ma solo una chitarra e un microfono, oppure una giara di plastica con dentro semi di quinoa.

Parlami della tua casa di produzione televisiva Little Walnut, vedo che la utilizzi anche per pubblicare colonne sonore…

È piccola, siamo solo in quattro; l’idea base è di utilizzare la creatività per servire l’attivismo. Realizziamo i nostri podcast, aiutiamo altri progetti sia finanziando che procurando musica, o equipaggiamento e consultazioni di sceneggiature. Ma facciamo anche i nostri film, come il Punk Rock Vegan Movie, realizzato con un budget totale di soli 80 mila dollari. Una mia amica regista, che viene dalla scena punk ma ora fa enormi produzioni a Hollywood, mi ha detto che in un grande film, quello sarebbe il budget per il catering del pranzo. Il nostro motto è: spendi poco così puoi distribuirlo gratuitamente. Al momento ci sono diverse punk-rock band in tour con il nostro film, lo trasmettono prima del concerto; ci chiedono il permesso di usarlo, ci offrono persino denaro e noi rispondiamo: nessun problema, piuttosto comprati una cena con quei soldi.

Tutti i ricavati del tuo prossimo tour andranno a beneficio delle organizzazioni europee per i diritti degli animali. È bello poterselo permettere…

Vivo in maniera piuttosto semplice, dunque posso permettermi il lusso di avere abbastanza soldi da parte per fare cose buone e interessanti. E poi odio questa cultura di chi vuole più di quanto ha bisogno, più di quanto possano mai spendere in una vita. Quando vedo per strada cartelloni pubblicitari per lussuose brand di moda sponsorizzate da celebrity, senza che faccia nomi, mi domando: ma perché? Con tutte le cose importanti e interessanti che potresti fare al mondo? Se hai abbastanza soldi per avere un tetto, vestiti e cibo, perché vuoi sempre di più?

Forse perché si sono sposati 10 volte, hanno 9 ex mogli e 16 bambini da mantenere?

È vero, sicuro esistono musicisti che fanno pagare 500 dollari per i biglietti dei propri concerti perché devono pagare gli alimenti alle ex mogli… Ma a un certo punto dovrebbero fermarsi e capire di avere abbastanza.

Foto: Mike Formanski

Far danzare la gente è la tua specialità: perché non ti piace più andare in tour?

C’è un vecchio cliché tra musicisti che dice: stare sul palco è fantastico, tutto il resto è terribile. Non mi piacciono gli aeroporti, non mi piacciono gli aerei, non mi piacciono gli hotel, non mi piacciono le auto. Se stai due ore sul palco significa che le altre 22 le passi in questi ambienti poco salutari.

Solo lo scorso anno hai pubblicato il Punk Rock Vegan Movie mentre finivi un secondo disco orchestrato con la prestigiosa etichetta di musica classica Deutsche Grammophon, e registravi un pezzo drum and bass con un produttore australiano. Non è roba da tutti.

Non sono molto bravo a paragonarmi agli altri ma immagino che il mio approccio sia un po’ strano. Credo sia perché ho avuto due importanti epifanie nella vita: una, la prima volta che ho incontrato David Lynch molti anni fa a Londra quando durante un’intervista lui ha detto la cosa più semplice di tutte: «La creatività è meravigliosa». Mi ha colpito perché in quel momento della vita prestavo troppa attenzione all’industria musicale, alle radio, ai tour, le spese, al lato commerciale dei miei dischi. Le parole di Lynch mi hanno ricordato che non sono diventato un musicista per seguire l’industria musicale o diventare famoso ma perché amo la musica.

La seconda epifania è stata quando mi hanno invitato a un convegno sul marketing nell’era digitale e sono andato giusto per fare un favore a un amico. Tutti davano input ma per me è stato così deprimente che non ho aperto bocca. Quando mi hanno chiesto un’opinione ho fatto notare che nessuno aveva neppure menzionato l’arte. La parte commerciale va bene quando segue quella artistica, il problema è che viviamo in un mondo in cui il commercio viene prima di tutto. Non voglio sembrare un hippie che spara giudizi, ma cos’è più interessante: Heroes di David Bowie o una pubblicità della maionese? Si tratta sempre di ricordarsi qual è lo scopo, focalizzarsi sull’abilità che ha la musica di trascendere ed essere a volte meravigliosa, questo è il mio fine. E magari significa che nessuna di queste nuove canzoni finiranno in una playlist pop, ma non mi importa perché quelle mi annoiano dopo 30 secondi.

Sono passati 25 anni da Play, è ancora originale, un album senza tempo. Lo hai realizzato in un momento della tua carriera in cui pensavi nessuno lo avrebbe ascoltato: era un sentimento necessario per sentirti libero di creare qualcosa di così unico?

Sicuro. Infatti l’unica musica che ho fatto e che non mi è piaciuta è quella creata pensando di avere un pubblico enorme. Play l’ho scritto convinto che nessuno avrebbe ascoltato, neppure i miei manager o l’etichetta se lo aspettava. Ricordo un meeting nel maggio del 1999 in cui dissero che il target era arrivare a 50 mila copie e mi era venuto da ridere perché pensavo non ci saremmo mai riusciti.

Mi sono divertita ad ascoltare i pezzi originali che hai utilizzato, come He’ll Roll Your Burdens Away dei Banks Brothers che hai trasformato con un intuizione piuttosto geniale in Why Does My Heart Feel So Bad?. Come ti eri imbattuto in quei vecchi pezzi gospel?

Non ricordo in particolare quel brano… ma per anni sono andato nei mercatini dell’usato a comprare vecchi dischi. Mi piacevano soprattutto vecchi vinili, i cosiddetti vanity pressing, ovvero quei dischi “fatti in casa” negli anni ’40, ’50 e ’60 di cui avrebbero venduto appena un centinaio di copie, ce ne sono di memorabili di gospel e r&b.

Hai scritto due autobiografie, come procede la stesura della terza?

Ho davvero pensato di scriverne un’altra, ma la mia vita adesso è troppo noiosa. È salutare, sobria, non molto interessante. Ora mi piacerebbe scrivere un libro diverso: quali sono le motivazioni di ogni cosa? Cosa guida la dipendenza, cosa guida il materialismo, la fama e tutto? Qual è la condizione umana che spinge le nostre decisioni? Cosa collega Elon Musk a Trump al vicino di casa e al tizio che incontriamo al supermercato? Tutto ciò che facciamo è in risposta a una condizione umana e quasi tutto ciò che facciamo è un modo per controllare o ignorare tale condizione. Io credo non si possa cambiare. I miei amici magari pensano: se solo avessi la giusta casa, il giusto lavoro, il giusto partner, la giusta chirurgia plastica, la giusta pratica di yoga, allora potrei gestirla. È questa la domanda che mi interessa: qual è il modo migliore per affrontare questa domanda esistenziale?

Appunto, leggendo le tue autobiografie ho trovato molto interessante che l’aver raggiunto tanto successo, i riconoscimenti e ogni cosa materiale non ti ha reso felice.

È un pensiero che abbiamo avuto tutti da giovani, ma poi non ha funzionato per quasi nessuno. Se la fama bastasse a mettere tutto a posto tutto, allora dov’è Amy Winehouse? Dov’è Kurt Cobain?

Di certo bisogna essere mentalmente molto forti per reggere il circo a cui la fama ti sottopone…

Oppure fortunati. La fama è affascinante perché ti fa vivere dall’interno esperienze che in genere vedresti solo da lontano. Le vivi e poi avanzi. Ma se pensiamo ai musicisti che cercano disperatamente di restare sulla cresta dell’onda quando invecchiano, beh, non sono belli da vedere…

Foto: Travis Schneider

Nei tuoi libri ti sei aperto fino ad ammettere di avere tentato il suicidio…

È buffo perché frequentando gli Alcolisti Anonimi da un bel pezzo ci ho fatto l’abitudine ad ascoltare storie del genere. Sembra che tutti lì dentro abbiamo provato ad ammazzarsi oppure sono stati in prigione, o senzatetto e storie del genere ti sembrano normali. Poi ci rifletti su e forse no, non sono così normali ma va bene lo stesso.

Cosa ha spinto un newyorkese doc come te a trasferirsi a Los Angeles?

New York è un posto pazzesco, ma come molte città presta attenzione solo a se stessa ed è antropocentrica. Qui invece puoi andare nella natura e neppure vedere altri esseri umani. Ovvio che l’intero mondo è antico, se guidi per Roma puoi osservare colonne costruite 3000 anni fa. Ma pensa al deserto che di anni ne ha 50 milioni… È questo che mi fa restare qui, l’oceano, le montagne, i deserti. Vedere l’essere umano perdersi di fronte alla natura è una prospettiva fenomenale. Ti cambia il modo di pensare.