«Cerco di immaginare cosa una persona dovrebbe fare durante un reading», dice Moby, al telefono dalla sua stanza di albergo a New York City, il giorno prima di iniziare un tour promozionale per il suo nuovo libro, un memoir intitolato Porcelain, e non ha idea di come affrontare la cosa. «Credo di non dover essere troppo lungo perché non vorrei annoiare la gente».

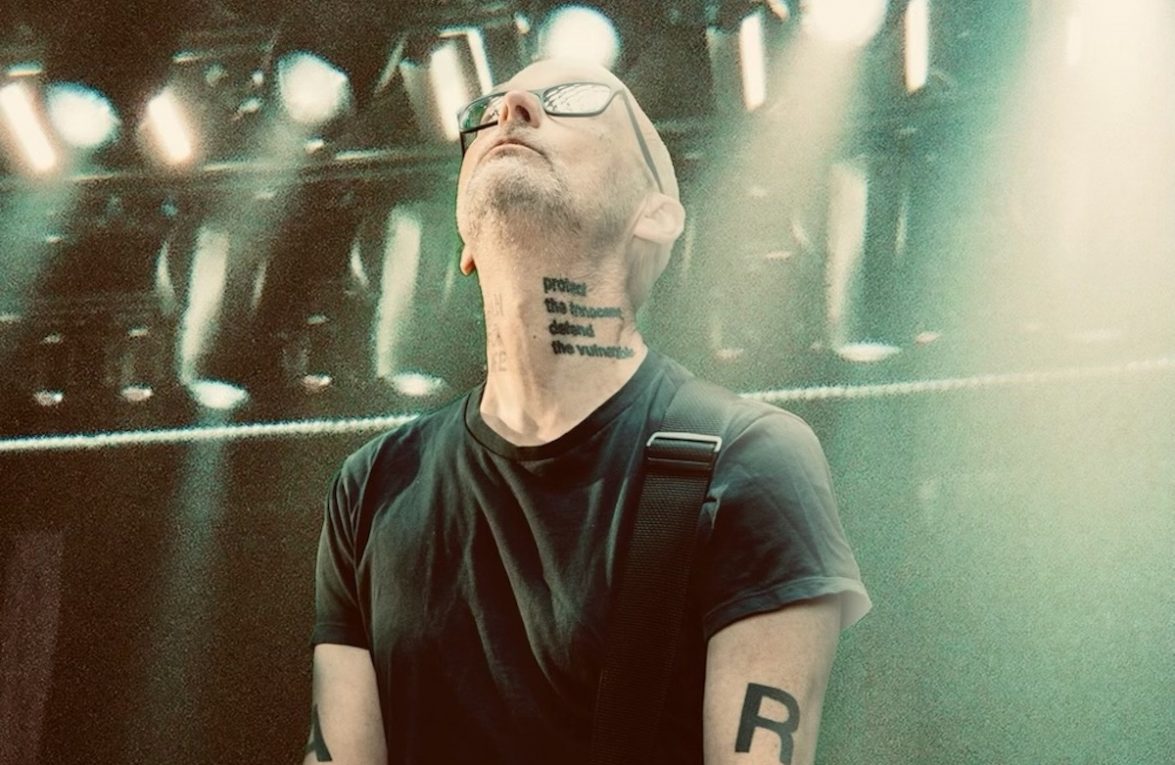

È difficile annoiare qualcuno se sei Moby, in realtà. DJ, producer, fotografo, attivista per i diritti degli animali, scrittore, ambasciatore della musica elettronica: Moby ha vissuto parecchie vite in contemporanea. Messe tutte insieme, formano l’affascinante Porcelain.

Intitolato come il sesto singolo dal suo quinto album, Play del 1999, che ha venduto oltre 12 milioni di copie in tutto il mondo per diventare l’album di elettronica di più successo della storia, Porcelain parla dell’affascinante – e a volte scioccante – vita a New York City tra il 1989 e il 1999. Tra club culture, rave e puro edonismo, Moby racconta storie di eccessi della NYC di quegli anni, tanto seducente quanto pericolosa.

Per accompagnare il suo memoir, Moby ha pubblicato oggi un doppio CD, intitolato Music From Porcelain. La musica – importante quanto un personaggio nel libro – è la colonna sonora delle sue parole. Mentre il primo disco passa in rassegna la discografia degli inizi della carriera del 50enne e include alcuni classici rimasterizzati come Bodyrock e Natural Blues, il secondo sottolinea le sue influenze, i suoni che hanno formato la sua carriera, dagli A Tribe Called Quest agli 808 State.

Nato ad Harlem come Richard Melville Hall, Moby è cresciuto insieme alla scena musicale della città e si lasciato immergere in una club culture che ha poi usato come trampolino di lancio per una delle carriere più importanti della dance music degli anni Novanta. «È davvero strano tornare qui ed essere praticamente un turista nella mia città», dice Moby. «New York ha sempre avuto un certa presa, un certo fascino sulle persone».

Nonostante Moby sia spesso celebrato per il suo contributo al mondo dell’elettronica, le sue radici sono radicate nella musica classica, nel punk e nell’hip hop; ha iniziato proprio come DJ hip hop per poi abbracciare la musica house. «Mi sempre piaciuta la dance music, ma non ho mai voluto giurare fedeltà a un genere, perché mi piacciono così tante cose diverse», dice, una frase confermata dal secondo disco di Music From Porcelain, decisamente più orientato all’hip hop.

Creato interamente nella camera di Moby, a eccezione di South Side, il disco (di platino( Play era stato pensato per essere il suo addio alla musica, ma è finito per essere il suo capolavoro. Porcelain racconta gli anni che hanno portato all’uscita dell’album del 1999, affrontando il percorso che Moby ha percorso nel ruolo di outsider della club culture, con cui aveva un rapporto di amore-odio, e Music From Porcelain è l’ideale colonna sonora. L’artista ha parlato con Rolling Stone , spiegando come è stato per lui rivivere quegli anni di formazione e del suo secondo memoir, che dice di avere già scritto.

Quali parti pensi leggerai quindi durante questo tour?

Penso che potrebbe aver senso chiedere alla gente cosa vorrebbe sentire – tipo, vorrebbero sentire le parti più vergognose, oppure rivivere i giorni di gloria dei rave, o ancora sapere la mia sul mondo dell’alcolismo e su quello della sobrietà?

Credo che la gente sceglierà i racconti sull’alcolismo e sui giorni di gloria dei rave.

Lo farei anche io. È la parte più solare e brillante, ma penso che capirò presto cosa funziona e cosa no. Quando sei nel bel mezzo di una lettura e la gente inizia a guardare i cellulari e andare al bagno, di solito è un segnale chiaro che qualcosa non sta funzionando.

Com’è nata l’idea del libro?

Ero a una festa a Brooklyn, quattro o cinque anni fa, e stavo raccontando queste storie riguardo a com’era New York negli anni Ottanta e all’inizio dei Novanta. Quelli con cui parlavo erano davvero affascinati perché tutti si erano trasferiti in città negli ultimi anni. Qualcuno mi ha detto, «Sono interessanti. Dovresti scriverle». Ecco, così è nato il libro.

Cosa invece ti ha spinto ad accompagnarlo con un disco?

La parte musicale ha senso perché il libro è ambientato tra il 1989 e il 1999 e parla di me, ma anche di New York in quel periodo e delle diverse scene musicali di cui facevo parte: parla dei club, dei rave, parla del Lollapalooza, dei festival. Volevo che ci fossero dei dischi che in qualche modo corrispondessero alla musica di cui si parla nel libro.

Di tutte le tracce che ha prodotto a inizio carriera, perché hai scelto Porcelain per dare il titolo al tuo memoir?

Beh, intanto è uno dei miei pezzi più conosciuti. In più, la porcellana è bianca e fragile, e io sono bianco e fragile. Gran parte del libro parla di ricadute: verso la metà io mi trasformo da un sobrio cristiano a un alcolista che esce con le spogliarelliste. Vomitavo anche spesso in bagni di porcellana, quindi mi è sembrato un ottimo titolo.

Come hai creato questa linea temporale di canzoni per raccontare la tua vita?

La linea temporale è stata creata dalla cronologia del libro e delle canzoni che sono incluse. Ho provato a mettermi nei panni di un altro e immaginare cosa avrei voluto sentire su un album del genere. Non ho scelto per forza le tracce più oscure o complesse – ho cercato di scegliere quello che la gente già apprezza e le ho messe semplicemente in ordine cronologico.

Quando hai pubblicato Play volevi che fosse il tuo album di addio, ma si è trasformato in uno dei tuoi successi più importanti. Come ti sei sentito a rivivere quel momento della tua vita?

Provo una dolce nostalgia quando lo riascolto. New York era un posto molto diverso. Era prima dell’11 settembre, e io stesso ero una persona diversa; non ero ancora sobrio, quindi potevo anche uscire a bere tutta notte e tornare a casa senza conseguenze. Molta della musica su Play ha finito con l’avere una vita più lunga e più importante di quella che avrei immaginato, ed è bello ripensarci.

Chiudi il primo disco di Music From Porcelain con Why Does My Heart Feel So Bad? e anche il memoir finisce con una frase simile. È stato intenzionale?

È stato complicato scrivere il libro con la prospettiva di me nel 1999, perché chiaramente adesso so cosa succede dopo la fine del libro. Ma in quel periodo, tra il 1998 e il 1999, ero convinto che la mia carriera stesse per finire. Avevo un contratto discografico solo perché alcune persone si sentivano in colpa e si erano impietosite. Pensavo che Play sarebbe stato il mio ultimo album, che l’avrei pubblicato e sarei poi sparito nell’oscurità per insegnare in qualche centro di formazione professionale. Pensavo che Play sarebbe stato un lavoro strano, un po’ lo-fi, che nessuno avrebbe mai ascoltato. La canzone Why Does My Heart Feel So Bad? parla proprio di questo.

E se fossi finito davvero in qualche centro di formazione professionale davvero, cosa avresti insegnato?

Ho studiato filosofia a scuola e non mi sono mai diplomato, quindi penso sarei stato un professore di filosofia in un centro di formazione professionale del New England.

Guardandoti indietro ora, puoi individuare qualche tema nei tuoi primi pezzi che non avevi messo intenzionalmente?

È difficile essere oggettivo su di me o sulla mia musica, ma penso che i miei pezzi siano spesso parecchio negativi. Che è strano perché tradizionalmente la musica elettronica è più festosa. Quando riascolto la mia musica, c’è un sempre un po’ di solitudine.

Il secondo disco di Music From Porcelain contiene una collezione di tracce di altri artisti che hanno ispirato Porcelain. Che ruolo hanno avuto nella tua vita?

Si parla di molta musica nel libro e abbiamo fatto anche una playlist su Spotify che la include praticamente tutta. Centinaia di tracce, dagli A Tribe Called Quest ai Pantera, dai Mötley Crüe a Derrick May – è una lista davvero eclettica. Questo secondo disco, però, ha tutte quelle che per me sono state le tracce più importanti quando facevo il DJ a New York a inizio anni Novanta. Sono canzoni che potevi suonare in posti come il Mars e far ballare tutti in un secondo.

C’è anche molto hip hop, che è interessante perché la scena newyorchese dell’hip hop è cresciuta assieme alla club culture. Che connessione c’è tra i due mondi?

Molti club finivano col suonare entrambi i generi, nello specifico il posto in cui ho lavorato più a lungo, il Mars appunto. Aveva la house al primo piano, hip hop al secondo, reggae e soul al terzo, ancora altra house e hip hop nel seminterrato. Tutti i rapper ci venivano – De La Soul, Big Daddy Kane, Run-D.M.C. – ma potevi trovarci anche le drag queen. E, in qualche modo, era un’oasi di pace. Tutti i generi potevano coesistere. Dopo c’è stato questo periodo in cui tutti i rapper avevano iniziato a fare house perché era un modo per essere passati nelle discoteche e avere più esposizione. I Jungle Brothers, Queen Latifah – tutti facevano hip-house, il genere che mescolava le due cose. C’era molta sovrapposizione tra i due mondi, che era strano, perché demograficamente i pubblici erano diversi. Quello dell’hip hop era tradizionalmente più etero, mentre quello della house più gay.

Porcelain si chiude con il 1999. Perché ti sei fermato lì?

Ho capito che per scrivere qualsiasi tipo di memoir o autobiografia bisogna escludere il più possibile. Ho puntato su 10 anni perché quei 10 anni sono stati interessanti per me, sono stati interessanti per New York, sono stati interessanti per il mondo della musica. Parlare di quei 10 anni mi ha permesso di andare più in profondità rispetto a quanto avrei potuto fare affrontando tutta la mia vita.

Hai pensato di scrivere un secondo libro?

Ho già scritto un secondo memoir, ma credo di dover ricominciare tutto perché è un po’ troppo generico. Parla di successo, droga, alcolismo, tour e di come si può arrivare a toccare il fondo. Ma credo che questo tipo di libro sia già stato scritto mille volte. Devo trovare il modo giusto di presentarlo per non farlo sembrare la copia di qualcos’altro.