Ascoltando Il coraggio dei bambini, il secondo album di Geolier, al secolo Emanuele Palumbo, ci si ritrova catapultati in un universo narrativo dai confini incertissimi: c’è Napoli, ovviamente, la sua ossessione, immortalata in tutta la sua essenza decadentista e calata nei panni di una trappola “confortevole” dalla quale è impossibile allontanarsi anche soltanto per qualche settimana; ci sono le strade piene di scugnizzi che raccolgono petardi inesplosi nei rioni, collezionano pezzi di legno destinati a trasformarsi in rifugi in cui estraniarsi e sperimentare libertà, si innamorano goffamente e crescono ascoltando vecchi saggissimi che dispensano insegnamenti rigorosamente in dialetto, parabole capaci di cambiare una vita intera; ci sono ragazzi che entrano in galera a vent’anni e, quando escono, hanno già i capelli bianchi.

C’è un immaginario apertamente “savianesco”, che si rifà palesemente a Gomorra e che la dice lunga sull’impatto che la serie diretta da Sollima, Comencini e soci ha avuto nell’ispirare questa nuova leva di rapper partenopei capace di sognare unicamente in grande; un immaginario in cui è possibile immergersi già a un livello puramente visivo, osservando i bambini a petto nudo che risaltano nella copertina (una copertina, manco a dirlo, profondamente garroniana).

C’è una poetica particolarissima e sofisticata, a tutti gli effetti un unicum nel contesto domestico. È la poetica intessuta da un Gen Z assolutamente atipico che, nell’Anno Domini 2023, riesce ancora ad emozionarsi fino alle lacrime osservando la schiena di suo padre che si incurva o immaginando un bambino che sta per imparare a nuotare. C’è uno stranissimo mood di fondo, ondivago e mutevole: non so se si tratta di pessimismo, realismo o gusto per le narrative estreme, ma a volte, come nel caso di Ricchezza, il brano di apertura, fa il giro e si trasforma in ottimismo straripante e voglia di cambiare un destino che sembrerebbe segnato fin dalla nascita.

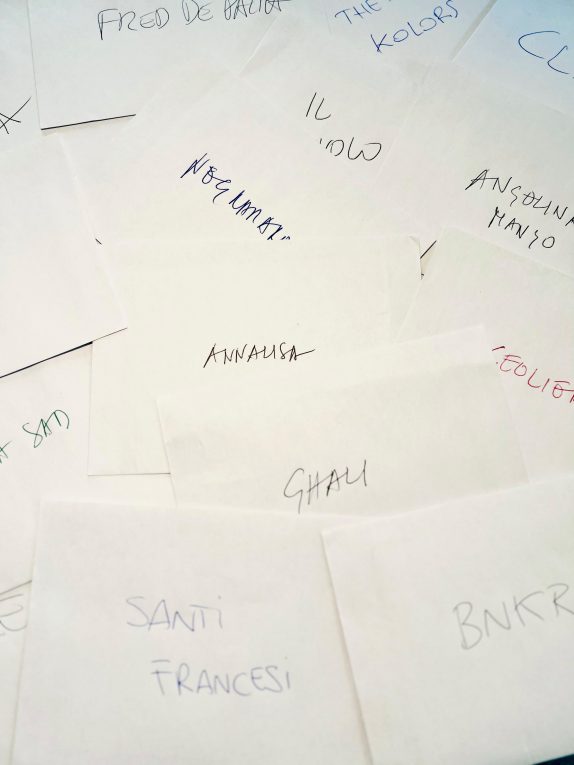

E, infine, c’è lui: il tratto del genio. Non un genio stereotipato da enfant prodige alla Picasso, che a 14 anni dipinge già come un consumato professionista, e neppure quello borghese e nevrotico di un David Foster Wallace. È un genio di natura completamente differente, inafferrabile e spontaneo, che gli permette di raccontare storie autenticamente universali senza la minima traccia di spocchia o artificiosità. È il rapper preferito dei vostri rapper preferiti (semicit.), che sgomitano per accaparrarsi una sua strofa: da Gué a Sfera Ebbasta, da Noyz Narcos a Luché, da Ernia a Lazza, il parere positivo della scena sulle qualità (liriche e umane) di questo ragazzino dal flow proteiforme è praticamente unanime. Lo si percepisce anche dai featuring presenti ne Il coraggio dei bambini: dentro troverete Sfera Ebbasta, Guè, Shiva, Lele Blade, Paky, Lazza e anche i produttori seriali di tormentoni per antonomasia, Takagi e Ketra, a cui sono state affidate le produzioni di Chiagne, una hyperballad dal sapore mediterraneo.

A poche ore dall’uscita del disco, abbiamo intervistato Geolier e abbiamo capito una cosa: sta codificando il nuovo pop partenopeo e ha in mente di dare vita a un fenomeno enorme, in controtendenza rispetto a tutto ciò che è venuto prima; forse, però, ancora non lo sa.

Considerando i ritmi forsennati del mercato discografico ai tempi dello streaming, è passato parecchio tempo dalla pubblicazione del tuo ultimo album: Emanuele è uscito nel 2019, un’era geologica praticamente. Eri un “muccùso” misconosciuto e confinato in un contesto provinciale e sotterraneo, ora i tuoi colleghi fanno a gara per ottenere una strofa scritta di tuo pugno.

Non saprei dirti, forse tanti colleghi scelgono di collaborare con me perché, alla fine, quando mi metto a scrivere cerco sempre di rincorrere un senso di autenticità: se accetto un feat, l’idea di fondo è sempre quella di impegnarmi al massimo per portare uno spaccato di Napoli all’interno del pezzo, e credo che il risultato finale, nella maggior parte dei casi, piaccia.

L’infanzia è il cuore centrale di tutto il progetto ed è un tema che hai a cuore da sempre. La cosa che sorprende è che, almeno in teoria, non dovrebbe essere un tempo troppo lontano, vista la tua età (Geolier ha 22 anni, nda). Eppure, ascoltando Il coraggio dei bambini, la sensazione è che sia un periodo che percepisci come lontanissimo.

Sì, perché di fatto non sono mai stato un bambino, o meglio, lo sono stato solo anagraficamente. Mi sono ritrovato a dover prendere delle decisioni forti in età tenerissima. Ad esempio, subito dopo la quinta elementare, ho scelto di andare a lavorare. Ho detto a mio padre «Non voglio i soldi, non voglio la paghetta»: volevo farcela da solo, camminare con le mie gambe.

Decidere di non pesare sul bilancio familiare quando si è così piccoli cambia tutto, immagino: come vivevi il rapporto con i tuoi coetanei?

Di sicuro lasciare la scuola mi ha reso un bambino “più grande”; non perché fossi un bimbo prodigio, ma perché la mia era una quotidianità completamente diversa rispetto a quella dei miei compagni di classe: uscivo da scuola, mi cambiavo e andavo in fabbrica a montare lampadari, interfacciandomi con colleghi più grande di me. Anche dentro casa l’atmosfera è sempre stata parecchio “matura”: sono molto più piccolo dei miei fratelli, e apprendere da loro, provare a imitarli, probabilmente mi ha fatto crescere prima. Quando mi capitava di trascorrere i pomeriggi con i miei coetanei, mi rendevo conto che nella maggior parte dei casi si trattava di bambini un po’ diversi da me. Ovviamente, le eccezioni erano tante: nel rione non era raro incontrare altri adulti mascherati da bambini.

Ecco, come passavi il tempo con gli altri “bambini/non bambini”? Cosa facevate?

Avevamo una voglia di indipendenza fortissima, esigevamo i nostri spazi. Anche i nostri passatempi andavano in questa direzione: ad esempio, ricordo che costruivamo le “barracche”: cercavamo legna ovunque, dai fabbricati abbandonati alle discariche, e la usavamo per costruire dei rifugi in cui sentirci a casa. Immagina che trip mentale cà tenevàm (ride di gusto, nda).

Forse vi volevate “fa ruoss” (in napoletano, diventare grandi, nda), come canti nel disco.

Sì, esatto, c’era un desidero di libertà e autonomia in tutto, anche nei giochi.

Anche il concetto di dignità occupa un posto centrale nel disco. E, ascoltandolo, mi pare di capire che il massimo esempio da questo punto di vista sia tuo padre. In Ricchezza, la prima traccia, racconti di come potrebbe smetterla di preoccuparsi grazie al tuo successo. E invece no: continua a lavorare, tutti i giorni.

Ha settant’anni, ma si dà da fare come se ne avesse venti: è una cosa impressionante. È una disposizione al sacrificio che ora è completamente scomparsa ma che, in quelli della sua generazione, è ancora vivissima. Lui, per me, è un punto di riferimento assoluto: in questi anni ho incontrato chiunque, ho parlato con chiunque, visto e vissuto tantissime cose. Eppure, quando parla lui, sto ancora in soggezione, ascolto e rimango in silenzio. Davanti a mio padre regredisco e divento un bambino da tre anni, non riesco ad appiccicare due parole che siano due: ascolto e mi taccio. Papà è la mia ricchezza: vederlo così attaccato alla vita, osservarlo impegnarsi ogni giorno, per me, è la vera poesia.

Nel titolo è facile cogliere anche un richiamo a Saviano e a La paranza dei bambini.

Non ci ho mai pensato ma, in effetti, almeno da un punto di vista narrativo, La paranza dei bambini e Il Coraggio dei bambini, pur non raccontando le stesse cose, hanno alcuni punti di contatto. Il mio obiettivo, però, è totalmente diverso: io voglio dare voce al napoletano che ce l’ha fatta. E per me “farcela” non significa fare il cash o avere successo, ma fare di tutto per evitare di trovarsi in certe situazioni o ammazzarsi pur di uscirne.

Foto: Gaetano De Angelis

Qual è il tuo rapporto con l’immaginario offerto dalle opere di questo autore e da serie tv come Gomorra? È un immaginario realistico o un po’ forzato e stereotipante, come sostengono alcuni critici?

Guarda, per noi la visione Gomorra era un rito obbligato: ci riunivamo in casa di amici per guardare insieme la puntata settimanale e, ogni volta, la quantità riferimenti che riuscivamo a individuare era impressionante, era come vedere la messa in scena, realistica al cento per cento, degli aneddoti e i racconti che sentivi da piccolo passeggiando nel rione. Il problema è tutto nella retorica che gli spettatori, specialmente quelli che non hanno mai vissuto in prima persona questi contesti, ci costruiscono intorno.

In che senso?

Prendi altre serie, come ad esempio Suburra, che racconta le stesse cose di Gomorra ma ambientate a Roma, o Top Boy, che invece racconta la realtà criminale di Londra: in quei casi, la vita criminale rimane sullo sfondo, non viene appiccicata addosso a tutte le persone che vivono quei contesti. Quando si parla di Napoli, invece, per qualche motivo quella narrazione finisce per diventare totalizzante: è questa la cosa profondamente ingiusta. Ecco perché, secondo me, Saviano e gli sceneggiatori della serie non hanno sbagliato niente: è tutto nella malizia di chi osserva.

Negli ultimi anni, però, complice anche il solco aperto dai Co’Sang e che hai ripreso anche tu, ha preso piede un nuovo modo di raccontare la cultura urban napoletana. Una rivoluzione che parte dall’utilizzo anarchico del dialetto.

Sì, è verissimo: finalmente il napoletano, proprio a livello linguistico, è diventato cool. La gente legge i testi, si sforza di capirli, si emoziona ascoltandoli. Ed è bellissimo.

È un grosso traguardo se pensiamo che, fino a non troppi anni fa, mentre gli artisti che cantavano in slang americano vendevano centinaia di migliaia di dischi e venivano regolarmente passati in alta rotazione, la musica cantata in napoletano veniva stigmatizzata: per anni, la scelta di usare questa lingua nell’hip hop è stata associata a un atteggiamento provinciale. Oggi sembra quasi la merce più pregiata sul mercato (non è un caso se tutti fanno a gara per un tuo feat, dai).

Io lo dico sempre: amò, se tu non capisci il napoletano è solo e soltanto perché non lo vuoi capire. È accussì, punto. L’utilizzo del linguaggio slang è da sempre una delle caratteristiche principali della musica hip hop statunitense, eppure nessuno si fa problemi ascoltando, che ne so, un pezzo di Biggie. Perché non fare questo sforzo con la lingua napoletana, un ostacolo molto più semplice da superare?

Forse, però, la vera rivoluzione sta nell’inconsapevolezza. Canticchiare un verso in napoletano senza conoscerne il reale significato è il massimo attestato di stima possibile, no?

Ho suonato a Milano, a Venezia, a Torino, in Svizzera, addirittura in Germania: vedere un pubblico così culturalmente distante cantare in napoletano è un’emozione unica. Che poi, lo parlano in una maniera stranissima, e questa cosa mi fa uscire pazzo: è bellissimo vedere come queste contaminazioni cambiano il suono, la musicalità, la fonetica. Mi piace un sacco, è una sensazione simile a quella che provavo quando cantavo a memoria Window Shopper di 50 Cent senza sapere spiccicare neppure una parola in inglese.

Tornando all’infanzia e all’idea alla base de Il coraggio dei bambini, il fatto che tu sia maturato prima del tempo si percepisce tantissimo anche dal tuo modo di scrivere, che personalmente reputo straordinario: introspezione, metafore efficacissime utilizzate in maniera inconsapevole, richiami mai banali a un contesto che conosci come le tue tasche. Come fai?

Brò, ti giuro, non ne ho proprio idea: quando faccio una canzone, io sto parlann. Io parlo accussì, proprio come scrivo. Potrei mettere tutto quello che dico in una chiacchierata al bar all’interno di un testo, forse perché quando parlo, inconsapevolmente, in realtà sto già rappando. Mi viene naturale, magari è un talento, magari è semplice abitudine. Ma è accussì.

Luchè ha detto che, a differenza sua, un perfezionista che potrebbe impiegare settimane per chiudere una rima, tu sei uno scrittore molto più istintivo. Sei uno che butta giù le parole di getto, che ha bisogno di aggredire la pagina bianca. Ti ritrovi in questa definizione?

Assolutamente sì. E ti dico di più: se mi fermassi troppo a riflettere, se non buttassi giù tutto di pancia, non funzionerebbe, non sarei credibile.

E quindi come funziona il tuo processo creativo? Come nasce una canzone di Geolier?

Anche qui, non ne ho assolutamente idea. Quando scrivo, non vado mai alla riga precedente: non devo pensare troppo. Non mi siedo mai davanti al computer pensando «Oggi voglio scrivere un testo che parla di questa cosa». Sono molto più incontrollato e spontaneo: metto un beat e, se mi piace, inizio a scriverci sopra. Il risultato è imprevedibile: può uscire fuori un pezzo d’amore, un pezzo più conscious, un banger. Tendenzialmente, però, è qualcosa che butto giù in fretta, sennò non funziona. Dipende tutto dall’emozione che quella particolare base suscita in me.

Funziona così anche nei featuring?

No, lì è diverso perché entra in gioco una dinamica competitiva: c’è già un’altra strofa, e io devo esserne all’altezza, me l’aggia magnà (ride, ndr).

Foto: Gaetano De Angelis

Durante il documentario di Esse, hai detto una cosa che mi ha colpito: non riesci a essere indifferente al dolore altrui. Il dolore degli altri, in qualche modo, diventa il tuo. Cosa comporta questa condizione, quando ti ritrovi a dover scrivere un disco?

Questa è una cosa che mi porto dietro da sempre e che, forse, ho ereditato da mia mamma. Prima era più difficile, ma con il tempo ho imparato a gestirla, osservando le situazioni da un’ottica esterna. È una cosa che paga in termini di scrittura, perché mi dà un sacco di spunti e riferimenti. Ascoltando gli altri assorbo come una spugna: entro in contatto con mondi da raccontare, ho la possibilità di rappresentare tante situazioni che potrebbero sembrare marginali ma che, invece, sono più comuni di quanto pensiamo. E in queste situazioni, poi, la gente ci si rispecchia.

Mi fai un esempio?

Prendi Dedication, il brano che ho scritto assieme ad Anice per Night Skinny in Botox. L’ho buttato giù in dieci minuti perché, alla fine, ho raccontato qualcosa di vero, di reale, ossia un incidente. E quando dico la verità, non ho troppo da temere: so già che la resa funzionerà. Altre volte, poi, racconto sentimenti universali: la ragazza che ti lascia, il problema con la droga. Lì è tutto più facile.

Nel disco canti che “In trappola ti senti libero”.

Napoli è una prigione confortevole. Chi vive fuori non può capirlo, perché è un ecosistema a parte e funziona diversamente. Ti faccio un esempio: quando mi capita di andare a Milano ricevo tantissimo affetto, ma forse c’è una specie di pudore che impedisce alla gente di fermarsi a parlare. Mi battono il cinque, mi dicono «sei un grande» e poi proseguono per la loro strada. A Napoli l’atmosfera è completamente differente: quando passeggio in centro, la gente mi ferma perché vuole parlare, mi chiede come sto, mi idolatra in maniera totalmente disinteressata, vuole trascorrere del tempo con me. Il momento del selfie, in caso, arriva soltanto dopo: non so in quanti altri posti potrebbe accadere una cosa del genere. È un teatro a cielo aperto, e io ne ho bisogno, ne sono dipendente: se vado via da Napoli anche soltanto per una settimana, dopo un po’ sto male e ho bisogno di tornare. È la trappola che mi fa sentire libero, che mi ha reso un artista, che mi ha permesso di fare carriera. Chi vive qui lo sa, e infatti la canzone l’ho scritta assieme a Lele Blade, perché una persona che non appartiene a questa trappola non avrebbe potuto coglierne l’essenza.

Ti senti un rapper affermato, ora?

Ma no, sono ancora agli inizi. Forse però non sono più un rapper emergente, ecco.