«Lo hai mai incontrato?», mi chiede uno dei rappresentanti dell’etichetta, mentre siamo su un marciapiede di Londra. Sono le prime interviste di Nick Cave in due anni; dalla morte del figlio Arthur, ha parlato solo tramite dischi e documentari. Se è tornato, è per rendere giustizia a un progetto avviato tempo fa: raccogliere tutto ciò che è successo ai Bad Seeds nei loro primi 30 anni. Lovely Creatures è una raccolta di pezzi classici, fotografie inedite e disegni fatti a mano. Per certi versi, somiglia all’annuario del ragazzo più folle della scuola. «No», rispondo al tizio dell’etichetta, «e non sono sicura di volerlo fare. Ho giurato a me stessa che non avrei mai intervistato tre uomini. Uno è Don DeLillo. L’altro è Nick Cave. L’altro ancora è morto: era Leonard Cohen», gli spiego. «Un approccio interessante», mormora.

E così questa è la prima cosa che dico a Nick Cave, quando mi siedo davanti a lui in una stanza piena di libri, in un locale di Soho. Gli dico che desideravo incontrarlo da sempre, che pensavo di volergli dire tutto e, man mano che si avvicinava la data dell’intervista, ho scoperto di non volergli dire niente: tutto quello che mi serve sapere è già nelle canzoni. «Mentre ripassavo il catalogo dei Bad Seeds, ho scoperto che ci sono alcune cose che voglio capire meglio. Riguardano la trasformazione e il tempo», gli annuncio. «Sono pronto», risponde ridendo, prima di riassumere un’aria solenne.

Uno dei tuoi aneddoti che preferisco riguarda tuo padre, quando leggeva Lolita a voce alta e tu eri un ragazzino. In quelle occasioni diventava un’altra cosa. Parte del fascino di alcuni artisti sta proprio nella loro capacità di diventare altro sul palco. Sembra che a te però non sia mai successo, neanche agli inizi. Tu non fai che elevarti per diventare ancora te stesso, una versione compressa e magnificata dello stesso individuo.

Cosa succede sul palco? (Mormora sottovoce). È difficile spiegarlo, perché al momento sono molto distaccato dall’idea di esibirmi. Ma è così anche in tour: fino al momento prima di salire sul palco, non capisco. Non capisco come sia in grado di farlo, come funziona quella transizione tra il prima e il dopo. È una cosa che va al di là dell’adrenalina. Per me la performance è un miglioramento di sé. Forse suona pomposo, ma non si tratta di trasformazione quanto di una forma di trasporto collettivo, in cui ci si fa carico delle persone a vicenda. Mi elevo rispetto a me stesso, ma non metto in scena un personaggio, non ho mai cercato di essere qualcuno di diverso.

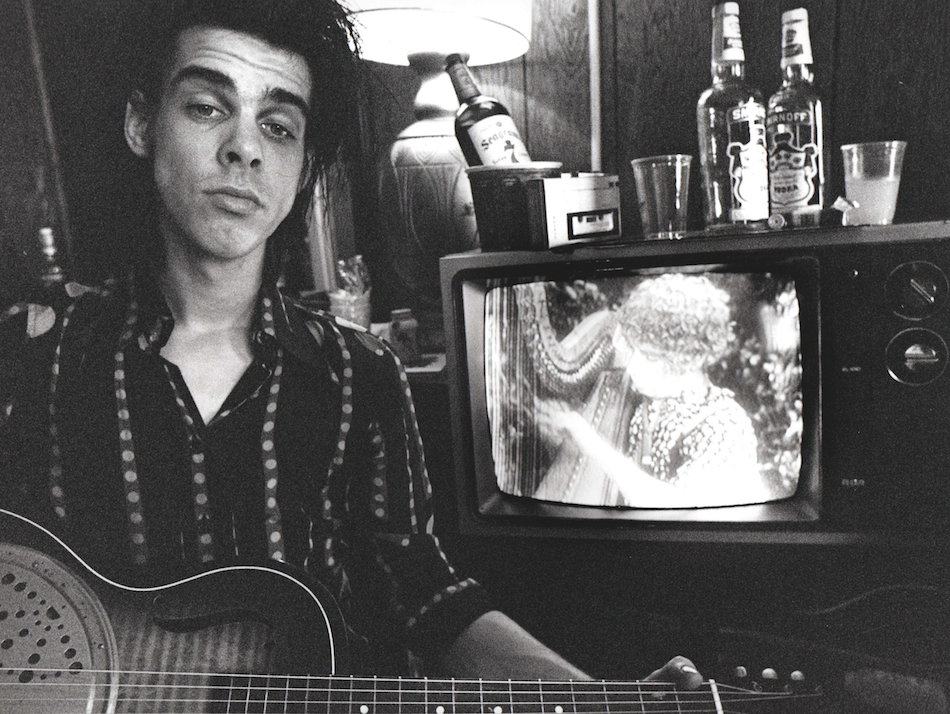

Foto di David Arnoff

Conta molto anche lo spazio in cui avviene questo miglioramento di sé. Farete il prossimo tour nelle arene. Ma Skeleton Tree è un disco intimo, ci saremmo aspettati di sentirlo a teatro.

No, più grande è, meglio è (fa una risata bella, quasi maligna). Mi dicono che su questa cosa chiamata Internet – non ci vado spesso – c’era un po’ di malcontento per la dimensione delle arene, ma gli australiani che hanno assistito a un’anticipazione si sono ricreduti. Sono show intimi, pare di ascoltare le canzoni in una cattedrale. Per una trascendenza come quella che auspico io, c’è bisogno di cattedrali moderne.

Per sopravvivere, molte band puntano a rinnovarsi, mentre voi siete cambiati pochissimo.

Dipende da cosa intendi per cambiamento. Ho scritto 200-250 canzoni, e per me parlano quasi tutte della stessa cosa. Qualche cambiamento c’è: sul piano musicale, Skeleton Tree non potrebbe essere più diverso da Dig, Lazarus, Dig!!!, c’è solo un disco in mezzo, eppure fanno parte di un continuum, di un flusso ininterrotto. Nonostante le svolte stilistiche radicali, l’intento delle canzoni e la ragione per cui esistono sono gli stessi. Questa ragione è l’autenticità: se c’è una cosa di cui sono orgoglioso è che le canzoni sono fedeli a me stesso. Non inseguono il mondo e quello che succede.

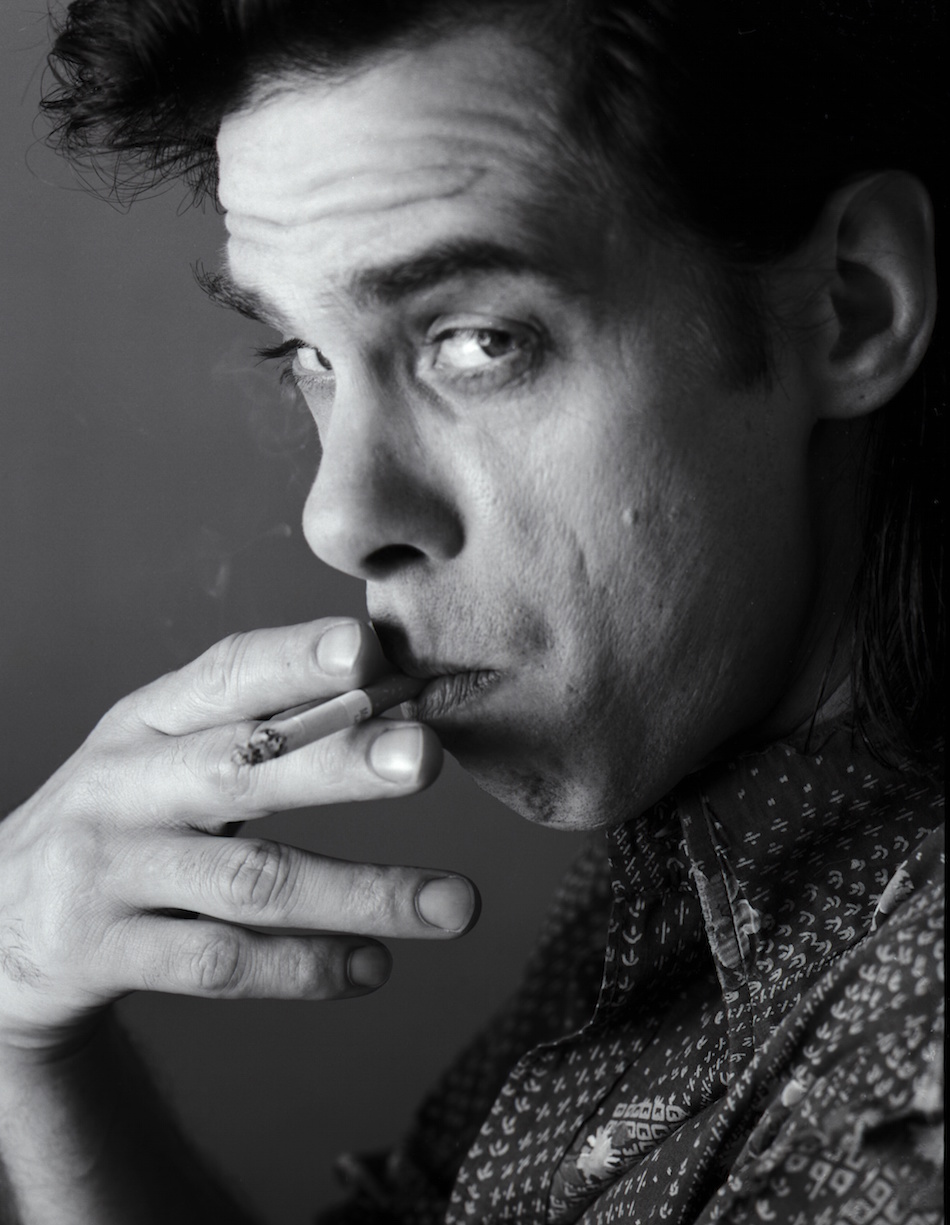

Foto di Peter Milne

Sei uno scrittore ossessionato dalla memoria, costruisci sempre monumenti al tuo passato, eppure non c’è nostalgia nel tuo lavoro.

Non sono incline alla nostalgia. E sono l’ultimo a sapere qualcosa sulle mie canzoni. Parlando con le persone, mi rendo conto che hanno molta più comprensione, contatto e intimità con la narrativa della mia vita di quanto ne abbia io. Per me il processo della scrittura riguarda la sopravvivenza. Produrre un disco significa lasciare tracce, disegnare un sentiero alle mie spalle che mi riguarda fino a un certo punto e che posso abbandonare. Ma negli ultimi tempi è successa una cosa strana. Skeleton Tree, il film One More Time with Feeling hanno avuto conseguenze spaventose, mi hanno aiutato ad andare avanti. È una cosa che non mi aspettavo dalla mia arte. Quando scrivi, non credi che il prodotto che realizzerai avrà alcun riflesso su di te. Ho scritto le canzoni di Skeleton Tree in preda alla confusione più totale, immerso nella nebbia, non mi sentivo coinvolto nel processo. Lasciavo che le cose mi succedessero attorno e basta. Così è stato con il film, non avevo il potere o la forza di controllare alcunché, ma forse queste canzoni mi hanno trasformato proprio perché non ero io a gestirle. Di solito, quando scrivo, non lo faccio per me, lo faccio per gli altri.

Produrre un disco significa lasciare tracce, disegnare un sentiero alle mie spalle

In un commento a Lovely Creatures hai detto che ci sono i primi 30 anni della tua carriera e poi c’è la vita che viene dopo. Sembra che Skeleton Tree faccia parte di quest’altra esistenza, ma ascoltando Push the Sky Away del 2013 si notano tante somiglianze. È difficile stabilire cosa sia il passato, il presente o il futuro.

Lovely Creatures doveva uscire anni fa, poi mio figlio è morto. Renderlo pubblico in quei mesi sarebbe stato inappropriato, doveva essere una celebrazione. Sentivo il bisogno di fare un’altra cosa. Non sapevo come, e per questo ho avuto bisogno degli altri; qualcuno ha dovuto risolvere il problema per me. Skeleton Tree è una prosecuzione felice di Push the Sky Away; ci sono canzoni che potrebbero stare in un album come nell’altro, forse nessun altro dei miei dischi ha questo rapporto così stretto. Warren Ellis e io volevamo fosse così. Ma questo disco ha un fardello enorme su di sé.

Parlando di Warren Ellis, è affascinante vedere come la vostra affinità si sia consolidata, ormai divide il palco con te.

Mi stai chiedendo come abbia fatto a impossessarsi della band? (Ride).

Se non altro la vostra amicizia va contro lo stereotipo del sodalizio di amore e odio di cui è piena la storia.

Con Warren c’è stato un clic appena l’ho visto. Anche se dicono che abbia preso parte a Let Love In, io non me lo ricordavo proprio, ero troppo stonato. Poi l’ho visto suonare con i Dirty Three, sono andato nel backstage e gli ho chiesto se voleva essere il nostro violinista. E tutto è cambiato. In un certo senso, ha spaccato i Bad Seeds. Avevamo gusti musicali rigidissimi, un’idea netta di cosa fosse giusto e cosa no, e poi è arrivato Warren con questo amore così potente per il rock&roll, il jazz, la musica classica. Ricordo che stavo suonando Henry Lee al piano e lui mi disse: “Prova in Si minore”, non aveva paura di infrangere il mito dei Bad Seeds. Così siamo diventati amici. C’è una purezza nel modo in cui si pone che ha avuto un impatto molto forte su di me. Alla fine, credo che sia stata proprio la sua influenza a diventare ingestibile per gli altri.

Nick Cave insieme ai Bad Seeds nel 2004 a Parigi. Foto di Steve Gullick

Hanno detto che, dopo l’Olocausto, la letteratura era impossibile o che l’ironia sarebbe scomparsa dopo l’11 settembre. Le tue canzoni hanno detto che se l’amore finisce e non ci si uccide, allora non è amore. Anish Kapoor ha brevettato il nero più nero degli altri e, anche se sappiamo che è una scemenza, vogliamo crederci, perché c’è una specie di consolazione nell’annichilimento totale. La vera malinconia è rendersi conto che sopravvivi. Che perdi una cosa che ami, e che tu resti.

Adesso sono al punto in cui ricordo Arthur, ma riesco a lavorare. Spesso queste cose esistono in maniera separata e in qualche modo funzionano. Ho scritto tantissimo subito dopo la sua morte e circa tre mesi dopo sono andato in studio, ma a metà canzone mi interrompevo e dicevo: “Questa roba è spazzatura”. Era tutto sotto agli standard, così diverso da me. Durante le riprese del film, il regista mi ha chiesto se volessi fare un voice-over, così ho preso i miei appunti e li ho registrati su un iPhone, e riascoltandoli mi sono detto che erano bellissimi. Erano gli stessi, ma non ero stato capace di sentirli davvero. Questo mi dà speranza. È un processo in corso, devo ancora capirlo.

Adesso sono al punto in cui ricordo Arthur, ma riesco a lavorare

Nel film, a un certo punto, dici una cosa che vale mille pagine di memoir sul lutto. Dici che per quanto stiate soffrendo tu e tua moglie, il dolore è anche di tuo figlio, anche lui ha perso qualcosa. Riconosce l’individualità di una persona, ed è bello che a farlo sia tu che hai sempre confuso tutto nelle canzoni. C’era sempre una simbiosi con Dio o con l’amante. È una separazione difficile, ma forse aiuta a guarire.

Non so cosa dire. So solo che le persone attorno a me hanno preso le redini in quel momento. Ho visto il film la prima volta e a metà proiezione mi sono detto che lo odiavo: le parti in cui parlo a vanvera in cucina o quando alla fine diciamo che scegliamo di essere felici come forma di resistenza… volevo tagliassero tutto. Poi quando le persone l’hanno visto e hanno condiviso le loro storie, ho deciso di dargli un’al- tra possibilità. Sono andato al cinema e ne sono uscito trasformato. È difficilissimo parlarne, è stato un regalo da parte di un caro amico. Ha lavorato sull’invisibile, mi ha ridato qualcosa e ha onorato mio figlio.

È un periodo di dischi profetici (Blackstar, You Want it Darker). Skeleton Tree ha una slabbratura diversa, ma testimonia comunque un passaggio.

Cohen ha fatto la cosa più coheniana possibile. È bello morire così, non so se io ne sarò capace. Per quanto spero che mi vada come a Leonard, non credo nel concetto di chiusura. Come dico nel film, la narrativa del destino è incoerente, le nostre vite non finiscono in maniera pulita.

È buffo come una storia breve come quella con PJ Harvey abbia assunto una statura monumentale tra i fan. Quando Harvey ha lasciato i Bad Seeds per andare a suonare con lei, mi è sembrato l’ennesimo episodio di una conversazione a distanza.

È strano rispondere a questa domanda. Credo che Polly sia stata una rete di sicurezza per Mick. È la prima volta che lo dico ad alta voce, ma, interrompendo la collaborazione con i Bad Seeds e andando lì, Mick ha solo cambiato band. Polly è una persona che fa di testa sua, ha le sue visioni precise, ma può essere stranamente dipendente da chi le è accanto. Lo so, perché anche io sono così: ho le mie fantasticherie, ma ho bisogno delle persone per realizzarle.

Nick Cave nel 1995. Foto di Dave Tonge/Getty Images

Non hai mai fatto il disco politico. Potrebbe funzionare, il suo Let England Shake è grandioso.

Non voglio essere cinico, credo che le persone abbiano delle convinzioni politiche genuine. Ma tendo a essere sospettoso: mi sembra un posto in cui vai quando iniziano a scarseggiare le idee e non sai scrivere più di te stesso. Non sto parlando di Polly, ma se ci fai caso c’è uno schema ricorrente. Nel mio calderone di appunti ci sono commenti su vari eventi, ma poi li elimino. Fanno venire fuori un punto di vista così specifico che non riverbera a dovere nel mio universo. Le canzoni politiche di Nina Simone, anche se fondamentali per i diritti civili, non sono invecchiate bene; To Be Young, Gifted and Black non regge alla distanza. Invece, in quelle d’amore c’era una rabbia profonda e radicale davvero politica. Alcuni punti di vista forse sono inaccettabili e non mi va di scriverne. Mi basta che colorino un po’ le mie canzoni.

Anche Cohen aveva un suo modo “laterale” di fare politica con la musica.

Cohen non era un predicatore, era strano e scomodo; le sue idee erano radicali. Di solito il rock in politica si traduce nella frase: “Sì, lo sappiamo, è una cosa brutta, siamo tutti dal lato giusto”. E se le tue idee vertono sul lato sba- gliato, e lo dici sul palco, la tua carriera è finita.

Anche il punk oggi raramente dice una cosa fuori posto.

È sempre stato così, ha sempre predicato cosa fosse giusto. Non sono mai stato quel tipo di cantante, quella scena non mi attirava. La mia maggiore fonte di preoccupazione era data da me stesso.

Dimmi una canzone a cui stai pensando.

Something on Your Mind di Karen Dalton.

Ottima scelta. È una buona, quella.

Buona fortuna con DeLillo, allora.

Durante l’intervista ho commesso solo un errore. L’ho fatto all’inizio, quando gli ho chiesto come ci si sente a fare un comeback tour. «Non è un comeback tour», mi ha corretto Cave. «Non siamo mai andati via. Eravamo qui tutto il tempo». Ed è vero: per uno strano sortilegio, sembra che non sia mai andato via. Siamo convinti che i dischi intimi vadano suonati in una chiesa abbandonata, ma Nick Cave preferisce gli stadi. La biologia ci insegna che la sopravvivenza si basa sull’evoluzione, non sulla memoria. Per andare avanti bisogna dimenticare, e cosa importa se la persona che sopravvive diventa un’altra cosa? Dopo averne parlato con Nick Cave, non ci ho pensato, ma quando sono uscita di nuovo per strada, disorientata, ho capito che le nostre aspettative spesso sono bugie, e le cose vere non vengono dalla biologia o da un sistema di credenze, ma dalla capacità di scrivere contro se stessi e quello che si è sempre detto. La cosa vera è che il nero più nero non esiste. La cosa vera è che, se qualcuno muore e tu sopravvivi, era amore lo stesso